按“圖”索驥話基因

王秀盈

人類在很久以前就知道“種瓜得瓜,種豆得豆”這一自然現象,但并不清楚這種現象的科學道理。現在科學告訴我們,決定“瓜”或“豆”的性狀是由基因控制的。同樣,人的膚色、頭發、眼睛的顏色等等無一不受基因控制。

20世紀50年代初,DNA的化學本質被揭示出來,此后分子生物學時代到來了。人類終于發現,我們的生老病死,七情六欲,健康狀態等等都與基因密切相關。

基因如此深刻地影響到“我們”,讓我們不能不聯想到一些有趣的話題,比如:

有其父,必有其子嗎?比如,孩子的智商高低,與父母的基因有關嗎;

發育與基因有關嗎?

基因控制人的健康嗎?

成功與基因有關,還是與機遇有關?

人的命運是否由基因決定?如果是,在多大程度上可以這么說?

將來能“克隆”孩子嗎?

……

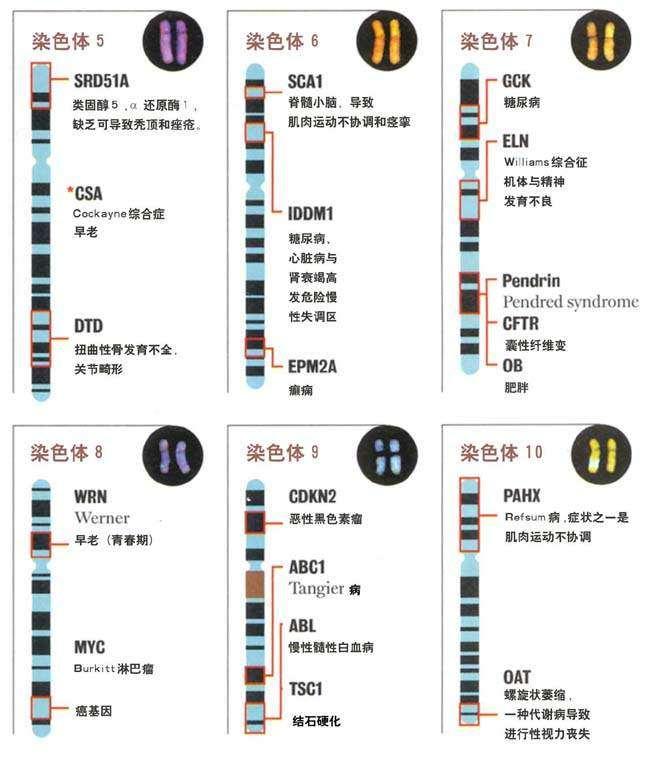

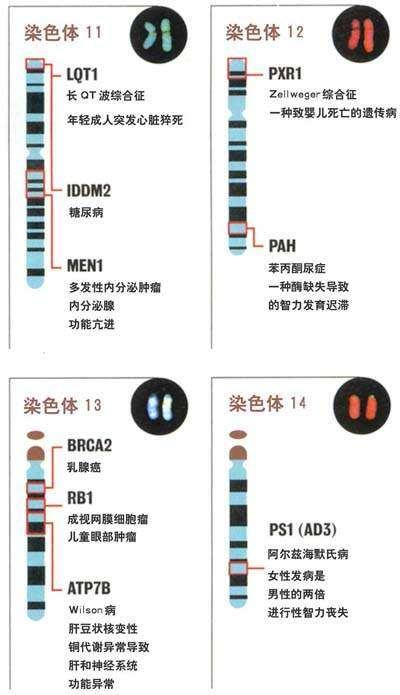

染色體圖(摘自《牛頓雜志》)

這里,我們想用一種看“圖”說話的方式來談談生命遺傳的物質基礎。

看圖說話一:染色體

生命的遺傳物質基礎從第一層上說是染色體(Chromosome)。

德國生物學家、胚胎學家弗萊明(WaltherFlemming,1842~1915)于1879年用堿性紅色染料把細胞核內“微粒狀物質”染色后將易著色的物質稱為染色質。1882年,他發現染色質在細胞有絲分裂時起重要作用。1888年,德國解剖學家瓦爾德耶爾(WilhelmVonWaldeyer,1836~1921)將染色質稱做“染色體”。

1924年,德國化學家孚爾根(RobertFeulgen,1884~1955)用紅色染料發現是DNA位于染色體內。他還發現,在動物和植物細胞里DNA都位于細胞核的染色體內。

人有23對(46條)染色體。其中有22對常染色體,男女各一對性染色體,男性為XY,女性為XX。

看圖說話二:DNA

DNA是脫氧核糖核酸(DeoxyribonucleicAcid)的英文縮寫。DNA是由兩條多核苷酸鏈以一定的規律纏繞在一起的雙螺旋,直徑為2毫微米(nm)的纖維狀大分子。這兩條多核苷酸鏈之間是以4種堿基相互連接的,就像一條長長的梯子。這4種堿基是嘌呤:腺嘌呤(A)和鳥嘌呤(G);嘧啶:胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)。

生命的天書就是由DNA中的4種堿基A,T,G,C的不同排列組合書寫成的。同時,DNA雙螺旋總是以A=T和G≡C的規律配對。當DNA復制時,A-T和G-C解鏈,于是以舊鏈為模板,新的一條多核苷酸鏈便形成了。這就是DNA在活細胞中進行的半保留復制。

DNA控制著生物生命活動中的蛋白質的合成。

看圖說話三:基因

就是DNA中具有遺傳和控制生命過程蛋白質合成的有效片段。基因后來被證實就是遺傳學之父孟德爾(JohannGregorMendel,1822~1884)所提出的遺傳因子。

細胞遺傳學的創始人,美國遺傳學家摩爾根(T.H.Morgan,1866~1945)經實驗證明,基因呈直線排列在染色體上。以摩爾根為首的摩爾根學派的科學家們首先繪制出了基因圖—果蠅基因圖。

看圖說話四:人類基因組序列圖

人類細胞核中的染色體是記載人類所有遺傳情報的“生命設計圖”。通過基因組圖,用不同的方法,人類已識別出8000多個與疾病有關的基因,包括與白血病、智力發育遲滯、乳腺癌、心臟病、糖尿病等。弄清這些基因如何發揮功能,我們就可以找到預防和治療的方法。

現在我們看著人類基因組序列圖,來回答一些父母們特別關心的問題。

有其父,必有其子嗎?

人類估計有6~10萬個基因,它們控制著人的生老病死。像孩子的智商高低、天才兒童的奧秘以及人類的各種遺傳疾病等等,都可以從基因里找到根源。父母的遺傳物質是孩子的生命基礎。生命的延續就是遺傳物質的傳遞。從這個意義上說,“有其父,必有其子”是正確的。

但是,這并不意味著父(母)皆為聰明人,其子(女)就一定會成為天才。因為這句話事實上犯了行而上學的錯誤,違背了遺傳物質的遺傳法則。

因為“新的生物”—子(女)的遺傳物質已經是各取父母的一半結合而成的新的“組合物”。在這個新組合物(新生命)形成的過程中,同源染色體內的基因片段還會發生互換,產生新的遺傳信息的組合;基因組也并不是靜止的,DNA片段在基因組中能從一個位點到另一個位點的移動,等等,有許多因素都會引起基因重組,導致遺傳物質的改變。當子女能產生

精子或卵子時,就算他們與其祖輩的生殖細胞的遺傳物質相同(未經重組的精卵),他們的精卵與其配偶的新精卵結合也要發生新的遺傳物質組合形式。如果已發生過組合的精卵再重組,其與父(母)的遺傳物質便會更不相同。

此外,環境因素,如化學致癌物、X射線等也可以引起基因的改變。如此多的可變因素總括在一起,你能指望傳統狹義概念上的“有其父,必有其子”的說法不被大打折扣嗎?

當然,父母皆聰明,子女聰明的幾率理應相對高些。但是問題在于聰明人的生殖過程與常人一樣也必經歷上述講到的如此多遺傳變數的“考驗”,更何況任何一個聰明人又都有未被顯現的遺傳素質不良(不良隱性基因)而又不被表達的一面。如果有(許多)不良基因的精子或卵子結合成受精卵并發育成人,那么這樣的子女在體能上,更可能在智力上與其父母比較起來大為遜色。這樣,從遺傳基因上我們便可以理解為什么聰明人,或者說天才的子女并不一定成為天才,甚至還可能有嚴重的體能不良和智力障礙。這是子不如父的情況。同理,子女也可以出現取父母優良基因而構成新組合的情況。這樣的子女在體能或智力上便會和其父母一樣,甚至超過其父母。

可見,從正反兩方面,我們都不能簡單地說“有其父,必有其子”的老話正確。

發育與基因的關系

這個問題的答案早已明確了。發育與基因不僅有關,而且科學實驗證明,事實上,早在二十多年前日本科學家腰原英利就指出,“發育”以及在發育過程中必然出現的“分化”都“受細胞核DNA上的基因的調控”。他說,“這一點已由卵中進行核移植的實驗所證實”(腰原英利著,敖光明譯,《發育與基因》,科學出版社,1984,P.125)。如果發育和分化不受基因控制,該長頭的部分可能長成胃或腳或其他任意的部位;其他部分可能長成頭部。那結果將不可想像。基因調控的開啟和關閉是嚴格遵守既定的規則運行的,在發育與分化過程中更不會例外。

基因與健康

基因與健康的關系可以說是最為人們關心的話題。從廣義上講,它包括基因與壽命、基因與生命質量以及基因與疾病三大部分。

毫無疑義地講,基因與健康不僅有千絲萬縷的關系,而且有著直接的因果關系。例如,哪怕是遺傳外因素導致的疾病,其最終也是通過被改變后的基因發揮作用的,更何況已發現人類有8000多個與疾病相關的基因位于人類的染色體上。當然,這8000多個與疾病相關的基因并不會同時存在于一個個體的染色體上,也不會同時開啟。但是,致命的常見疾病如各種癌瘤、心臟病、糖尿病、風濕病等,一個個體若有其中的兩三種致病基因,哪怕只有一種,該個體也是不易長壽的。不言而喻,基因控制著人類的健康,自然也控制著人類的壽命和生活質量了。

假如到目前發現的這8000余個與疾病相關的基因都能被“修正”或“替換”掉,人類的基因組就會趨于“完美”的境地。到那時,人就不會患病了,也就不會死亡了,人的壽命也

可能會失去上限,也許會出現“不死人”(不是“不老人”的概念)的局面。那時的人類社會將會變成什么樣?真難預料。人在未來,是“怕死”還是“不怕死”?

成功與基因的關系

我們常常講,成功=勤奮+機遇。那么,成功與基因有沒有關系呢?

應該說,假如一個人把自身“優良”的基因調動好,做到“成功”不應該成為問題。“成功”與否應與良好基因的是否開啟和調動有關。

有人會問,一個有“良好”基因組的人對社會的適應性可能并不好,在這種情況下生存的“他”,能用基因決定論來解釋嗎?

一個人的社會適應性,也就是他的性格與行為,與基因也是相關的。一個先天性情乖張的人,即使盡力適應社會,別人也愿意幫助“他”適應社會,但“他”還是不易被徹底改變;相反,假如把一個具有“完美”基因組的人關在一間四壁無窗的黑屋里,不許他與外界接觸,只給“他”維持基礎代謝所需

的能量維持生命,這種人能談得上什么成功嗎?事實上,這個“他”的不成功與基因無關,因為“他”的基因并未被調動起來,他的基因除了制造維持生命的蛋白質之外,其他“事”什么也沒干。由此更證明成功與基因有關,但是,只有“良好的”基因,如不努力利用它們,所謂成功也與你無緣。

將來能克隆孩子嗎?

從遺傳學的角度上說,“孩子”是精卵遺傳物質相結合形成的新的生物的“產物”。如果不是以兩性結合產生的有性繁殖的后代,“孩子”一詞便只能為“人”所替代;“克隆人”是一種令人類自己既愛又怕的科學技術制造出的人的復制物。如果是“克隆”而成的生命體,那么那個生命體就是原生命體的復制物,這個新復制出的生命體也不能被稱做是原生命體的“孩子”。應該叫什么,或者說新生命體與原生命體的關系如何安排,正是“克隆人”給倫理學家們帶來的新問題。目前,我們只能暫且把“克隆”出來的新生命體泛指為“克隆人”。

要說“克隆人”,還是要從“克隆羊”說起。大家都知道“克隆羊”多莉是由哺乳動物綿羊的已分化徹底的體細胞乳腺細胞(二倍體)的遺傳物質,它被植入去遺傳物質的卵細胞內,然后在試管內令此卵分裂并形成胚,之后將此胚植入母羊子宮內發育而成的羊。這只“羊”就是供體細胞遺傳物質的羊的復制物。“克隆羊”的成功必然引發人們想到“克隆人”的日子為期不遠了。所以,有些國家的政府頒布了禁止“克隆人”的法令。不過,近來英美先后宣布,可以為科學研究為目的的“克隆”人胚細胞研究開禁。無論從理論上,還是從技術上講,“克隆人”都是可能的。但是,“克隆人”能否像多莉羊那樣問世,還要看人們通過什么樣的法律、法規來制約它,如何解決它帶來的社會問題、倫理問題。因為,“克隆人”與他們的原生命體之間不是父母與子女的關系,也不是兄弟姐妹的關系,而是一種新型的關系。問題是,這種新型關系人們是否愿意接受。關于這個問題的爭論,在這個世紀不會太遠的時間里,必然還會再次掀起。

人類能為自己設計一個理想的孩子嗎?

1999年3月22日,美國《時代》雜志上報道了沃爾特·艾薩克遜的文章《生物技術》。他說:“跟物理學的世紀該說再見了。在那個世紀里,人類裂解原子,把硅轉換成有計算能力的東西。現在,是敲生物技術世紀之門的時代。”

“20世紀的醫學對健康人的自然生命周期的增長幾乎無能為力。下一次的醫學革命將會改變這種狀況,因為遺傳工程的潛力可以使我們實現這一目標,例如征服癌癥,在心臟里植入新的血管,阻止腫瘤中血運系統的生長,用干細胞培養新器官,還可能重塑引起細胞衰老的原始遺傳密碼”(同上)。然而,最令人們興奮的要算是“我們的孩子有可能(我既希望,又害怕)選擇他們的孩子的性狀,選擇他們的孩子的性別、眼睛的顏色”,“也許還能修改他們的智商、性格、體育才能”等等。更令人震驚的是,“他們還可能克隆他們自己,或者克隆他們孩子中的一個,或者克隆一位他們敬慕的名人,甚至把已經死去的我們‘克隆出來”(同上)。艾薩克遜還說:“500萬年前,人科動物從猿類分離出來,我們的DNA進化了不過2%,可是下個世紀我們能大幅度地改變我們的DNA,就是可以按照我們的設計和意愿調制出新的生命形式。”

如果選擇智力與美貌需要科學家們在未來做進一步努力才能實現,那么,目前選擇男嬰或女嬰以避掉遺傳病的工作已成功地做到了。在美國的“弗吉尼亞州弗爾法克斯一家生育診所里,一個名叫杰西卡的女孩經遺傳預先篩選而成功地降生了”。列蒙尼克說,該醫院的醫生聲明,他們只為幫助有特殊需要的人們,而不會把這項技術應用于單純的性別選擇上,因為那樣做將會導致人口性別的失衡。