云南“賨禍”調查

劉 正

被當地人稱為“上”(音同從)的一連串奇特而復雜的非法集資之禍,正在改變著云南瀘西縣的社會風氣和經濟形態,因為非法集資在那里的廣泛蔓延,人與人之間的關系已變得非常混亂

云南省瀘西縣中樞鎮的張老師,退休后的平靜生活被徹底顛覆了——她現在背上了30多萬元的巨額債務。不僅是她,據其說瀘西縣中樞鎮近80%的教師都負債累累,每月80%的工資都要被強行劃走,以償還銀行債務。這種日子要一直持續5年才能結束。

發生在兩年前的一場“金融風暴”,席卷了這個相對偏遠的小縣城,在瀘西人完成了對金錢最后的瘋狂膜拜與祭禮之后,他們一下子從虛幻的“天堂”墮入了災難深重的“地獄”,至今難以脫解。

2003年5月下旬,中國《新聞周刊》記者遠赴瀘西進行調查,發現這里幾乎每個人都掙扎在債務糾紛的旋渦中。

張老師的30多萬元巨債

2000年9月,瀘西縣中樞鎮某小學的退休教師張力(化名),認識了一個叫李洋蘇(化名)的女人。李洋蘇40多歲,沒有文化,非常想學習。經朋友介紹,張力決定教她。當時,瀘西縣“攏”、“上”、“放水”等活動盛行。

(“會”,是中國西南等地民間籌資的一種手段,具體參見《的秘密》)

李洋蘇是個大“頭”,已經做了多年的“攏”與“放水”,在當地大名鼎鼎。張力輔導她的過程中,兩人有了交情,李洋蘇便問張老師有沒有錢,如果有也幫她“搞一搞”。當時張沒有錢,因而沒有參與其中。

同是這個月,瀘西縣農業銀行突然在全縣大舉給教師發放住房貸款。張力所在的小學校長從縣里開會回來,召開全體教師會議說:“有需要修建房子的,趕緊申請貸款,但申請內容一定要寫是建房需要。”

在張老師的從教30余年的記憶,還從未遇到過這樣的事情。

這次貸款的資格條件非常寬松,只要有工資卡與房產證的教師,都可以貸到款。此間,許多教師競相貸款,為了不排隊,一些教師甚至四處找關系。后來,銀行不得不在貸款資格上添加了一條:年齡在50歲以上的教師不能貸款。

據一些教師稱,拿到貸款之后,并沒有人來監督這筆錢的用途,結果,幾乎所有的教師都把這些錢拿去“上”了。

幾個拿到貸款的教師很快來請張力幫忙,說:“你每天晚上都去輔導李洋蘇,我們通過你把錢拿去上她的比較放心。”這些人上的都是4萬元1股的,每月利息高達2000元。

在瀘西,一個普通教師每月的工資也就是1000多元,通過“上”致富顯然是一個巨大的誘惑。

后來,教師們不但把自己的錢拿來給李洋蘇,還把親戚朋友也帶了進來。這樣,先后經張老師之手積聚的金,達30多萬元。

但張力萬萬沒有想到的是,2001年1月份,這些集資活動被政府一紙通告取締了,會爛了,之后,李洋蘇被捕,錢也收不回來。因為是經張力之手上的,教師們便向她要錢。這樣,50多歲的張老師在退休之后,憑空有了30多萬元的巨額債務。

張力滿臉倦容地對中國《新聞周刊》說:“我一生一點點積攢下的工資,也就建了4間房子。如果法院非要我把這個房子抵給別人,我就要與他們同歸于盡。我是有這個準備的。”

張金環的發財夢

和李洋蘇一樣,這里的頭有一特點:多為女性。員也多為女性。對于這種現象,當地人的解釋是,“男人會賭,會嫖,把錢交給他們不放心。”

張金環(化名)在中樞鎮做商鋪生意,經營多年,積累了一些家產。1997年11月,她開始上一個叫資麗芬的女頭的。這是她上的第一個。1999年11月,張金環上了第二個。

那天,一個叫李瓊芝的女人在街上遇到她,這個后來成為當地大名鼎鼎的大頭的女人,當時還騎著三輪車在街上賣花。李瓊芝一看到張金環,便從三輪車上跳下來,拉著她的手,很親熱的樣子,鼓動讓張金環上她的。張金環算計了一下,這是個大,1股1萬塊,利息每月居然有4000元!

李瓊芝還在這個會中,把張金環安排為最后一個接——這樣可以得到更高的金。

當時張金環和老公合計過:每月兩股2萬塊給李瓊芝,可以得8000塊錢的利。如果這個會不爛,從1999年11月到2001年9月輪到她接時,一共要上28萬元,最后可以接到37萬元,兩年就能得到9萬元的巨額利息。

然而,2001年1月,這個會“爛掉”了,張金環的發財夢隨之成了泡影。

此外,張金環還上了其他頭的一些。結局完全一樣。

“會一旦爛掉,大家便你欠我,我欠你,互相牽扯成一團,形成了非常復雜的債權債務關系。”張金環說。

在那段時間里,張金環還曾在昆明親朋處拿了30多萬元來上,由于都爛了,這些也成了她的債務。

像瀘西縣其他人一樣,張金環的生活被徹底改變了。2000年,在她的生意做得最好的時候,她們家開始建一座三層的小樓,但次年1月小樓剛建好兩層的時候,所有的會都爛了,她變得不名一文,工程只得停工。張金環一家至今就住在那個“半拉子”樓房里。

“非法集資”的社會根源

事實上,2000年9月份瀘西縣農業銀行向教師大舉放貸之時,也正是瀘西縣的“攏”、“上”、“放水”活動達到高潮之時。有人這樣向記者形容當時的情形:“全縣所有人都著迷了,都被高利所迷惑,就像入了邪教一樣!”

那時候,瀘西縣已是會林立,員云集。據知情人講,無論是有錢人,還是種田的,賣菜的,收破爛的,撿廢紙的,都參加了會,無論是有幾百萬元,還是有幾百元,都要拿出來上,甚至有人把買棺材的錢也拿來上。

中樞鎮正是這場“上”、“攏”旋渦的中心,它以其巨大的“吸引力”,吸納著周邊地區人來這里掏腰包。

在中樞鎮,幾乎每家每戶都有人參與其中,不僅如此,他們在城鎮里的親戚朋友,也紛紛委托親朋幫忙來上。由于上的利息極高,在外省的親朋甚至寄錢過來到瀘西上。

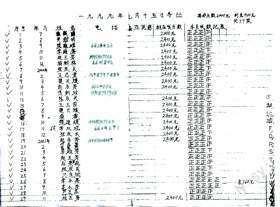

隨著會規模的逐漸擴大,一些大頭儼然像“國家干部”在機關上班一樣。一個叫王玉芬的六十多歲的大頭,是中樞小學的退休教師,據知情人說,王玉芬曾同時搞過1000多個會!

一次,有人到王玉芬家里去上,看見房里正中擺著辦公桌、老板椅,辦公桌上擺放著厚厚的賬本與兩臺驗鈔機,桌子旁邊還放著保險柜。王玉芬正襟危坐,負責記賬;她雇傭的小工則站在身邊,專門負責數錢。

在調查中,記者一直試圖搞清楚瀘西縣發生這么大規模“非法集資”活動的社會根源何在。

據了解,瀘西縣旁有個蒙自縣,因貿易發達,當年曾被稱為云南的“小溫州”。瀘西縣所在的紅河州,自古就有經商、做金融的傳統。紅河州的彌勒縣,清末時期曾出過一個聞名全國的、與“紅頂商人”胡雪巖齊名的大金融家:王熾。1918年由法國人修建的云南通越南的鐵路產權就是由王熾收回的。

事實上,我國很多地方都曾出現過“會”形式的“非法集資”活動。1997年—2000年,浙江溫州地區亦“風”盛行。這些地方都有如下特點:經濟比較發達,商販眾多,民間資本活躍。

特別是在1997年前后,瀘西縣已完全具備了產生“非法集資”的土壤。所需的只是一個冒險的時機。

賭博造就的經濟災難

記者在瀘西采訪,很多被訪人都曾提及鐘秀賓館,并說這里是瀘西這場“金融風暴”的源頭。

鐘秀賓館原是瀘西縣縣委招待所,記者在現場看到,它是一處由四棟矮樓構成的院落。據被訪者介紹,1997年前后,鐘秀賓館的二樓租給一個廣東老板開賭場,后來幾經轉手,這里成了瀘西縣的一家大賭場“百家樂”。

“百家樂”開設之后,縣城里又陸續開了多家賭場,都開在賓館里,如五者賓館、煙草賓館、阿廬大酒店等。這個風潮又持續一年多時間,后來上邊督查得緊了,賭場便全轉到地下,賭的地點轉移到了私人家里。

現在,在瀘西縣城里,仍有許多大大小小的賭場。記者曾悄悄地進入幾家賭場,見賭場里擠滿了正在賭錢的人,有人甚至赤膊豪賭。在路邊開設的多是小賭場,上寫“茶室”二字。大點的賭場則多在小巷,巷口總有一兩個把風的蹲在那里。

1997年前后,瀘西由于賭風盛行,賭資越來越大,參賭人員也越來越多。很多參賭人員賭輸了錢,急于扳本,不惜到處借錢,不管利息多高。

賭風盛行使放高利貸者有隙可乘,他們利用瀘西攏的習俗,趁機以高利為誘餌,大肆吸收在職干部、職工和普通百姓的錢,這個時候,隨著瀘西縣烤煙業與旅游業的發展,人們手里也有了點錢,于是上、攏亦隨之風行,風起浪涌,直至釀成今日這場經濟災難。

據某被訪者回憶,當時公安人員也去抓賭。因為賭博都是現金交易,公安抓賭時,便把所有的現金都沒收,甚至還沒收掉參賭人員的手表、金項鏈、金戒指、手機,數額甚巨。而這些都是沒有收據的。

瀘西縣檢察院一位工作人員親口對記者說:“現在瀘西的那些錢起碼還有2/3在,1/3被揮霍掉了。公安罰款得來的幾百萬是沒有蹤影的了,全被私分了!”

由于公安對參賭人員抓了罰,罰了放,放了再抓,結果造成惡性循環。

2001年1月:所有的會都爛了

2001年1月8日,瀘西縣委縣政府下發“瀘發[2001]2號”文,決定嚴厲打擊瀘西縣的這種“非法集資”活動,還成立專項打擊領導小組。

“瀘發[2001]2號”文公布后,副縣長楊慶元每天在瀘西電視臺的節目中講話,講了一個多月,每天所講內容都一樣,就是“關于打擊非法集資活動的通告”。

這個通告還在瀘西縣街頭巷尾張貼。主要內容是:“出資者不許再出資。”因為沒人再出資,會就不能再運轉下去,所有的會就“爛”了。

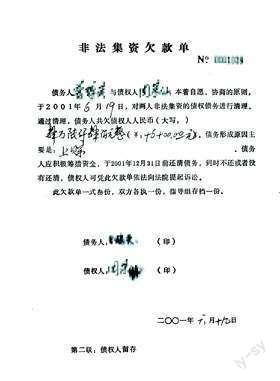

會“爛掉”了,瀘西人之間就你欠我,我欠你,形成了頭緒非常復雜的三角債權債務關系。金錢在瀘西人之間就像進行了重新分配,手中的錢被投出去的,也就沒有了錢,剛好接到的人,或是手中握有金的某些大頭,就成了有錢人。某人去索債,欠債的就說:“是政府不讓再搞的,你跟政府要去”;去跟政府要,政府就讓員填寫“非法集資欠款單”。

全縣填了數千份這個單,幾乎每家每戶都有填寫,人人手里握有厚厚的一沓。瀘西人經常手執“非法集資欠款單”對證公堂。兩年以來,瀘西法院審理了幾百起這種官司,也下達了幾百份判決,但是絕大多數沒有執行。

全縣亂作一團,人與人之間的關系變得復雜起來,難再彼此信任,“兄弟不是兄弟,姐妹不是姐妹。”自2001年1月以來,瀘西縣流血事件不斷。一被訪人告訴記者,在這段時間里,因債權債務關系,至少有20人死亡。

當政者參與其中?

到現在,兩年時間過去了,瀘西縣并不平靜。所有的瀘西人都在觀望,但同時他們又對政府心懷狐疑。

記者調查了解到,在瀘西縣農業銀行大舉向教師放貸之前,2000年8月21日,瀘西縣政府曾下發了一個“瀘政發[2000]45號”文件。這個文件是瀘西縣政府關于開展打擊非法集資活動的緊急通知。

然而,文件沒有被大范圍公示。知情人說,起初,它的內容只有為數不多的幾個人知道,后來才轉到各機關單位,但各單位也只是讀一下,而在讀之前還要簽名,讀完后要馬上交還。

因此大多數不知情的人仍繼續上。

讓一些瀘西人生疑的是,2000年8月21日瀘西縣政府下發的“瀘政發[2000]45號”文,為什么不像2001年瀘西縣委縣政府下發“瀘發[2001]2號”文一樣,向瀘西人大范圍公布?而在決定取締這些“非法集資”活動前,瀘西縣農業銀行史無前例地大規模放貸,這中間有沒有必然聯系?

一些被訪人甚至向中國《新聞周刊》說:由于有人已經知道上邊要打擊非法集資,因此便開始回收資金,只收不放。

針對瀘西人的這些疑問,紅河州人民銀行監管科科長王武光向記者解釋說:監管科曾去瀘西縣調查過多次,現在所有的案件都已進入司法程序。至于“縣農業銀行貸款給教師,80%的教師都貸到四、五萬不等的貸款”,王武光說,小額的消費貸款縣級銀行可以批。但對四、五萬的消費貸款應該是不可以的,是要報批、報備的。

“這筆貸款是商業銀行自己運作的事情,我們(人民銀行)不知道。”王武光說。

瀘西縣農業銀行信貸部一位工作人員證實了當時的情況,“縣農業銀行發放消費貸款時,縣城和鄉下的教師都來申請,而那時瀘西縣的‘非法集資已經非常厲害。在發放貸款的時候,我們作為職員,很有疑慮。但發放不發放都是決策者的事,我們也管不了。”

記者在瀘西調查期間,得到了一份2001年4月16日由瀘西縣委宣傳部下發的《關于規范我縣打擊非法集資宣傳報道的通知》。《通知》明文規定:“凡有縣外新聞記者到我縣采訪非法集資的,須與縣委宣傳部聯系,任何單位不得接待和接受采訪。”

此番采訪,記者一旦問及相關部門和官員一些關鍵問題時,總是聽到語焉不詳的回答。此間,記者問瀘西縣政法委張書記“教師把貸款用于上”一事是否屬實時,張回答,由于他今年4月份才從下面一個鄉黨委書記任上調到縣政法委工作,對具體情況不清楚。

調查期間,許多被訪人都懷疑瀘西縣某些官員參與了這些‘非法集資活動,在活動被取締前,他們要抽身,要抽錢,甚至要從中掘取更大利益。

一位被訪人說:“從2000年8月份政府下第一個秘密通告,到2000年9月份銀行大規模貸款,再到2001年1月份‘非法集資被取締,這個時間段,正是某些人自己回收金錢的時機。”

在瀘西縣的這次“金融風暴”中,最突出的受害者就是那些貸款的教師。一些教師把錢借了出去,不能要回來,反而還要還銀行的貸款。現在,他們的工資每個月都要扣掉80%用以還債,要扣五年時間才能還清。

瀘西縣建設小學的一位三年級教師告訴記者,她原來每月工資是1100塊,現在每月扣掉800多塊,只有200多塊了。

記者在調查中了解到,曾有學生回家后告訴家長:“我們老師上課,轉過身在黑板上寫字時都是流著眼淚的,只有等眼淚止住了才能轉過身來面對我們上課。”

兩年以來,很多瀘西人都在研究和追問:他們的錢到底在哪里? ■