也說品牌、渠道、銷售之關系

李晉川

《新營銷》今年第二期刊登了一篇文章《企業最終要以文化征服人》,介紹了陳春花教授關于品牌、銷售、渠道方面的觀點。隨后,在第四期《新營銷》雜志上,又刊登了鄭新安先生的辯駁文章,表示不同意陳春花教授的看法。對此,我也有一些自己的想法。

我的問題是:品牌和渠道、銷售有可比性嗎?是渠道比品牌重要,還是品牌比渠道重要?

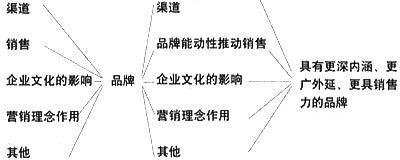

要弄清楚這一問題,首先要先弄清楚什么是品牌及其定義、含義。品牌的原意(狹義的)是指一個企業的一種或幾種產品的商標名稱。我們這里所說的品牌,是指一個企業的一種或幾種產品,在生產、銷售的過程中,在企業的文化、思想、營銷理念、營銷方式等很多意識形態的影響和作用下,使其商標名稱的內涵發生了質的變化,變成了一種具有強大銷售力、生命力的資源、資產,進而在消費者心中形成的一個概念化、抽象化而且能代替消費者對此商品認知的概念。如圖所示:

品牌、渠道、銷售

三者沒有可比性

銷售和渠道是產生品牌的過程,反過來品牌對銷售又具有強大的推動力。它們都是不可或缺的。在人們沒有完全認識到品牌的存在及其作用的時候,品牌只是銷售的衍生物。比如,李小二的剪刀由于質量好,所以用戶都喜歡它,并會在一定的范圍內對其予以傳播。這時“李小二的剪刀”其實就是一個沒有被認知和確定的原始品牌。當人們認識到品牌的作用并將其加以應用的時候,渠道和銷售成了品牌的開始和過程,而品牌則在這一過程中,成了某一階段的結果和另一階段的開始。它們是一個循環往復的過程,是它們以及其他的一些東西組成的一個完整的整體,同時它們又是動態的,是在不斷發展著的。如果用物質和意識的框框來套的話,那么,渠道和銷售就是物質性的,品牌就是意識性的。如果你非要我說它們孰輕孰重,那么我只能告訴你:物質是第一性的,意識是第二性的。但,意識對物質又具有強大的能動性。

如果說在沒有品牌的年代,銷售可以產生原始的品牌,如李小二剪刀,那么現在,單純靠渠道和銷售來打造品牌肯定是不現實和不可能的。要打造品牌,還需要做很多工作,這些工作和銷售并不是直接的關系,或者說沒有直接的關系,比如企業文化建設,等等。

用發展的眼光看待品牌戰略

誠然,要做好企業就要做好品牌,這是很多人的共識。我也是這么認為的。但是,需要明確的是,所謂的“品牌”其實有三種情況:第一種是原始的品牌,如“李小二的剪刀”;第二種是初級階段的品牌,如國內一些企業的品牌;第三種是成熟的品牌,如可口可樂。在很多情況下,關于品牌戰略的問題之所以老是辯駁不清,就是把這幾種情況混為一談了,把第三種品牌當成了唯一的品牌,而忽略了其他兩種情況。也就是說,沒能階段性地看待品牌戰略。企業要采用什么樣的品牌戰略,肯定是由企業自身的實力、能力以及企業所處的發展階段來決定的。如果企業的品牌戰略超越了現實,企業肯定會因此而遭受失敗。

陳教授正是本著具體問題具體分析的態度來客觀看待國內大多數企業的現狀。她說,在現階段,“以現有中國企業的能力與企業資源來講,渠道更為重要”,“渠道是原因,只要你把產品的渠道做好了,再加上時間,最終你肯定會得到品牌”。

其實,陳教授是把這些企業的品牌戰略定位于第二種情況。即:把主要力量用在渠道和銷售上,而在其他方面的投入可能會相對少一些。也就是說,她希望企業先做好初級品牌。

對于國內的大多數中小企業來說,它們的當務之急就是生存。對于它們來講,將力量集中于能夠很快見到效益的渠道和銷售上是完全正確和必要的。以渠道和銷售為先,決不是說不把品牌當做遠期目標,而是先解決好一個問題再解決好另一個問題的問題。理論是用來指導實踐的,一套背離了客觀實際的理論是不可能指導實踐的。至于陳教授所說的“品牌是下輩子的事”,從她的本意來看,這句話的意思一點也沒有錯。她是在進一步說明渠道和品牌的時間關系即先后關系。說成下輩子可能有點太遠了,但我們大可不必在這上面咬文嚼字,我們只要明白她的意思就行了。

在品牌和渠道、銷售問題上,企業的核心問題在于如何準確地判斷自己的企業所處的發展階段,從而制定符合自身實際的品牌戰略。實力強、家底厚的企業可以考慮直接使用品牌戰略,再進而利用品牌效應來達成銷售;實力弱、家底薄的企業也只有先顧及生存問題了,實施品牌戰略要投入的資金和人力等資源畢竟要大得多。

中小企業發展到一定階段后,具備了一定的實力,具備了發展品牌的能力,那么企業的戰略就應該由以渠道和銷售為主、以品牌為輔,改變為以發展品牌為主、渠道和銷售則成為完成和體現品牌價值的手段。同樣,一些原本極具實力的企業如果到了山窮水盡的地步,也應該放下架子,將重心轉移到渠道和銷售上,以解燃眉之急。

假設品牌、渠道、銷售

有可比性

鄭新安先生在他的《有關品牌、銷售、渠道的辯駁》一文中先是斷章取義,他說“最近華南理工大學的陳春花教授總在強調一個觀點:渠道比品牌更重要”。我想陳教授的本意是:對于我國的很多企業而言,因為它們的實力、規模、能力有限,在初期發展階段,渠道比品牌更重。如果把一個結論的前提條件去掉,那么它的意思就會發生實質性的改變。

接下來鄭先生又說“它要是比品牌重要,企業只要多開店就可以了”。是不是可以這樣理解:品牌比渠道重要,我們只要做好品牌就可以了,至于開店等渠道、銷售方面的事情不做也無所謂。答案顯然是否定的。我不想曲解鄭先生的話,他想說的是:渠道、銷售不但要做好,而且要做出差異化,而要做到這一點,品牌無疑可以發揮巨大的作用。但我想說的是:鄭先生想用這一點證明品牌比渠道和銷售更重要,其論據并不是很充分,論證過程也缺乏邏輯性。鄭先生忽略了上層建筑和經濟基礎之間的辨證關系,把復雜的問題簡單化了。

隨后,鄭先生又引用了李書福先生的話來進一步證明他的觀點,但是他又犯了一個錯誤:用特殊性來代替普遍性,或者說是用這一事物的特殊性來代替另一事物的特殊性。

正是在這里,鄭先生才道出了他真正的論點:“我們的市場發展還很不均衡,很多企業還不到做品牌的階段(由此可以看出,鄭先生的這句話正好說明了陳教授觀點的正確性,鄭先生對陳教授的反駁是自相矛盾的),但從大趨勢來講,更多有實力的企業正處在打造品牌的關鍵時刻……”如果把他的后半句話改成“但是從長遠來講,從一個企業的發展來講,打造品牌是必須的”,我想這樣應該比較準確一些。鄭先生在這里的漏洞是沒有用準確的數據來證明所謂的“大趨勢”,只是一帶而過。汽車行業的現狀能代表全國的各行各業嗎?特殊性能代表普遍性嗎?論據不可靠,結論也就談不上正確了。

品牌的價值是要通過渠道和銷售來實現的,沒有品牌的企業其前景堪憂,沒有渠道和銷售的品牌是沒有價值的,也是不可能的。

一個品牌必須通過銷售來實現其價值。一個不重視渠道和銷售的品牌,或是一個連渠道和銷售都做不好的品牌,是沒有競爭力的,不可能成為真正意義上的品牌。

其實,渠道和銷售也是在做品牌,只不過它是間接的、隱蔽的;其實,創造一個品牌并不是一朝一夕的事,它可能需要幾十年、幾百年的時間。你能說現在的可口可樂品牌和50年前的可口可樂品牌一樣嗎?不一樣,50年的內涵怎么能和100年的內涵相比?有些人以為自己知道了品牌的重要性就知道了一切,就掌握了企業發展的秘訣和方法。其實不然!品牌是什么?是一個企業的文化,是一個企業的發展史,是一個企業的道德責任感,是一個企業的精神使命,是一個企業技術創新一點一滴的突破,是一個企業市場推廣一點一滴的積累,是企業與時俱進的升華。