餛飩店

總是很擠,因?yàn)樘×恕?/p>

四張小桌子。煮餛飩的爐子在門邊。冬天還好,要是夏天,那個(gè)五、六平方米的店子就是蒸籠。

好在當(dāng)街,好在味道確實(shí)不錯(cuò),還有豬血,白粒丸。還有刮涼粉,甜酒沖蛋。

大都是回頭客。這里的餛飩好吃,口口相傳,吃得久了,你就會(huì)發(fā)現(xiàn),這里的老板經(jīng)常換。有熟悉內(nèi)部情況的客人說(shuō),這個(gè)店子的老板是四姊妹。四個(gè)小家庭,春夏秋冬,輪著經(jīng)營(yíng)。每個(gè)家庭經(jīng)營(yíng)一季,管一年。

這樣一個(gè)小小的餛飩店。鍋?zhàn)酉旅娴幕鹜摹5曜拥暮竺孢€有一張門:我曾好奇地往那門里看,哦,原來(lái)是作坊。更小,就放一張門板,剛好站兩個(gè)人。

吃東西的,有的站著,有的坐著,能讓就讓,能擠就擠,實(shí)在不行了,就站在街邊上吃。不就是吃碗餛飩嗎,大家將就點(diǎn),很少有人因此生什么嫌棄。老板正忙著煮餛飩,老板娘忙著收錢。雖則是三塊兩塊的,但畢竟是財(cái)源滾滾。老板和老板娘,那心情,熱烘烘的。日子過(guò)得有盼頭。

忽然,有人來(lái)打招呼,說(shuō)門面要拆。

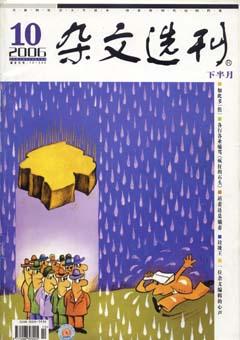

有人提著油漆桶,在墻上寫了好大的一個(gè)“拆”字。據(jù)說(shuō),這一條街都要拆掉。那個(gè)寫“拆”字的人將一個(gè)“拆”字重復(fù)著一路寫了過(guò)去。

從此,這條街就不安寧了。

“拆”字好寫,三筆兩筆就寫好了。可這街邊上一個(gè)一個(gè)的家庭,就會(huì)要被拆得揭不開(kāi)鍋了。

拆遷是有政策的。該補(bǔ)助的都會(huì)補(bǔ)助。可這五六平方的餛飩店,能補(bǔ)助多少呢?他們四姊妹,到哪里再找一個(gè)這樣的門面呢?

墻上的拆字,沒(méi)過(guò)幾天,就被人刷上了一層石灰漿。但那拆字依然隱約可見(jiàn)。那拆字是頑固的。想用石灰漿或泥巴去掩蓋是徒勞的。

有一個(gè)詩(shī)人,發(fā)現(xiàn)這個(gè)城市到處都是“拆”字,且一個(gè)比一個(gè)寫得霸道和流暢,便詩(shī)興大發(fā),以“拆”字為

題,寫了一首詩(shī),并且,還在一家刊物上發(fā)表了出來(lái),詩(shī)曰:“一個(gè)拆字/定居我們宿舍樓的墻上,/我的宿舍樓,因此就開(kāi)始抖顫/開(kāi)始搖晃,/拆啊/一筆一劃/像錘子像斧頭,/可以想像/寫字人那份得意/與酣暢,/可細(xì)看那個(gè)拆字/又實(shí)在有點(diǎn)臟/可能因?yàn)橛推崽啵导t暗紅的/像血在流著//好多的人都圍著看,都說(shuō)如今這城市/就數(shù)這拆字寫得好/有氣有勢(shì)/有一種無(wú)堅(jiān)不摧的/力量,/我們宿舍樓的墻壁上/就因了這拆字/讓人看到了希望/都說(shuō)將來(lái)兒女想學(xué)書法什么的/就去進(jìn)這個(gè)會(huì)教“拆”字的//書法速成班。”

餛飩店的老板自然沒(méi)看到這種鬼詩(shī)。詩(shī)能管個(gè)屁用,詩(shī)能保住這店子不拆嗎?歷史的車輪誰(shuí)也不能阻擋。螳臂擋車,擋得住嗎?

你看看對(duì)門,對(duì)門如今變得幾多漂亮。那個(gè)老板,據(jù)說(shuō)有幾億元的資產(chǎn)。那門面,一個(gè)平方就是三萬(wàn)。好,就按三萬(wàn)一個(gè)平方補(bǔ)助,三六一十八萬(wàn)。四個(gè)家庭,每人能分到四萬(wàn)多。做夢(mèng)。每平方要能補(bǔ)助三萬(wàn),那狗都不吃屎。就是狗都不吃屎了,四萬(wàn)多塊錢,一個(gè)家庭,能管多久呢?

這叫重新洗牌。一只巨大的手伸了過(guò)來(lái)。

餛飩店還在開(kāi)著,一種恐懼從老板的臉上掉到了鍋里,和餛飩一起,煮著。顧客吃著,皺了皺眉頭,味變了,與從前不一樣了。

老板發(fā)現(xiàn),鍋里的湯快煮干了。老板把那滾燙的湯向墻上那可惡的“拆”字倒去。“拆”字的皮厚,半聲都不吭。