張維迎:愛國,就要扶植民營企業

岑 科

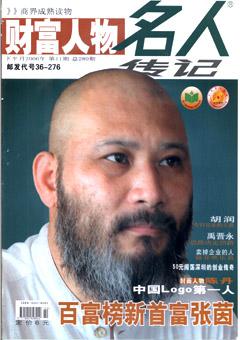

[個人檔案·張維迎]

1959年生于陜西省吳堡縣;

1982年獲西北大學經濟系學士學位,1984年獲碩士學位,同年進入國家體改委中國經濟體制改革研究所從事改革理論和政策研究;

1990年9月入讀牛津大學,1992年獲經濟學碩士學位,1994年獲博士學位;

1994年8月回國到北京大學工作;

現為北京大學光華管理學院副院長、經濟學教授,北京大學工商管理研究所所長,同時兼任牛津大學現代中國研究中心研究員。

2006年3月,張維迎發表了《理性思考中國改革》一文,在社會各界引起了強烈反響。近一段時期,房價高漲、宏觀調控成為中國經濟中最顯著的現象與特征;而外資并購、自主創新也成為經濟領域輿論關注的焦點。對這些影響中國經濟發展與制度變革的事件與趨勢,張維迎又有何評價呢?近日,針對上述問題,張維迎接受了記者的采訪。

企業家改變中國

記者:“中國企業家論壇”剛剛在深圳閉幕。作為論壇首席經濟學家,參與構思了本次論壇的主題,“什么改變中國”這樣一個宏大的問題,企業家、社會學家、政府官員可能都有自己的看法。作為經濟學家,你的觀點是什么?

張維迎:從制度變革的角度看,簡單地說,是改革開放改變了中國。如果從“英雄創造歷史”或“歷史創造英雄”的角度看,是鄧小平改變了中國,因為鄧小平啟動了改革開放。

另一方面,我自己想強調的一點,就是從社會人力資源的配置變化來講,是企業家的出現和成長改變了中國。我一直認為,發達國家和落后國家的區別就在于社會中最優秀的人做的事不一樣。發達國家之所以發達,是因為它有一個好的制度環境,使得社會中最優秀的人去創業;而在落后國家,往往是最優秀的人去做官。

我在1984年就提出一個觀點,希望中國人從“學而優則仕”轉到“學而優則商”。這個轉變很大程度就是改革開放的寫照。如果我們把中國的地區差異做一個比較,可以看到,平均而言,政府官員占總人口或就業人口比例越低的地區,經濟增長率越高。這說明政府官員比例的減少是促進經濟增長的重要因素。

而如果我們把全國31個省市自治區的GDP情況做一個比較,會發現,企業家活動越發達的地方,社會收入差距越小。GDP大致可分為勞動收入、利潤。稅收和折舊。如果把利潤占當地GDP的比例與當地的基尼系數進行分析,可以看到,利潤占GDP比率越高的地方,基尼系數反倒越低。

所以,總的來說,在改革開放過程中,哪個地方對企業家有吸引力,哪個地方的經濟增長就快,哪個地方普通人的生活水平就高;哪個地方的創業環境好,哪個地方的企業辦得多,哪個地方的就業壓力就小。企業家隊伍的壯大對社會的貢獻是多方面的。中國改革開放以來幾次大的經濟發展,都與企業家群體的成長有關。

記者:能否具體描述一下中國企業家成長對經濟增長的促進?

張維迎:大致來說,改革開放后的制度變革有三次浪潮,這三次浪潮伴隨三代中國企業家的成長,也是三次經濟高速增長的主要動力。

第一次浪潮在上世紀80年代,主要是農村的“能人”轉變為企業家。改革開放之前,農村人沒有機會進入城市。改革開放之后,農村出現自由市場,一些“能人”,包括鄉鎮干部開始做企業。當時城市里也有一些人經商,主要都是沒有出路的人,政府去不了,國企也去不了,所以就去倒買倒賣,成了個體戶。這是推動80年代經濟高峰的一個浪潮。

第二次浪潮在上世紀90年代,一批黨政干部和知識分子下海經商。1992年鄧小平南巡講話改變了中國的政策環境,使很多人看到了商業活動的前途。這批以官員、知識分子下海為主形成的企業家隊伍,是90年代經濟增長的主要推動力量。

90年代的企業家和80年代的不一樣。前一撥是鄉鎮企業家,主要搞貿易或者做產品;后一撥人受的教育比較高,視野比較開闊。例如90年代中國出現了房地產泡沫,而80年代的企業家是搞不起泡沫的。搞泡沫要具備相當開闊的視野、相當高的智商才行。這樣的人成為企業家,把中國經濟攪活了。可以說,中國經濟在80年代是量變,90年代是質變。

第三次浪潮是2000年前后,隨著互聯網的發展,出現了一批以海歸人員為主的專家型企業家。這批企業家可以說是21世紀開始以“新經濟”、“網絡經濟”為重要特征的經濟增長的推動力量。

記者:在你看來,中國經濟增長的背后是企業家的成長,而企業家成長的背后又是什么呢?

張維迎:企業家成長背后是人們選擇和創業的自由。只要給人們自由,就會有人去創業。比如某一個地方,某種產品供不應求,價格很高,就會有人想方設法,組織資源,去生產和銷售這種產品。這就是企業家。企業家的作用就是通過調配資源使得社會財富增加。

自由擴大也意味著分配制度和激勵制度發生變化。過去大家都不愿意做企業,因為做企業不僅被人看不起,而且生活品質不能提高,例如坐火車級別不夠,坐不了臥鋪,坐飛機買不到票。到后來,政府官員能得到的東西,通過做企業照樣可以得到。這就鼓勵了更多的人通過創業去追求自己的利益。

還有一點,中國企業家的成長也依賴于社會觀念的改變。在上世紀80年代以前,對于中國人來說,企業家或資本家完全是一個貶義的概念,它對應的是剝削。欺詐,罪惡之類的詞匯。這樣的觀念如果沒有改變,中國企業家的成長是不可想像的。

宏觀調控的功與過

記者:最近一段時間,隨著房價高漲和對投資過熱的擔憂,很多人對地方政府提出指責,認為地方政府盲目追求GDP、與房地產商合謀抬高房價、阻礙中央宏觀調控,等等。你對此怎么看?

張維迎:我從來不同意這個觀點。追求GDP增長不是問題。如果GDP增長是問題,那很簡單,哪個地方GDP增長得快,哪個地方的官員撤職就完了。但要知道,GDP跟工業總產值不一樣,它不是胡亂投資、生產出來搬到倉庫里就可以的,要賣出去才行。如果我們希望國家的經濟實力在世界上更有地位,人民生活水平不斷提高,GDP增長是必須的。

你想想,中國的城市化發展這么快,政府還要收緊土地供應,房價怎么能不漲?如果你擔心老百姓買不起房,就應該拿出更多的地來,更多的錢來,專門建廉租房給窮人住。想通過限制富人買房來幫助窮人買房是不可能的。這其實是有些政府部門在推卸責任。推卸責任的同時,又想擴大權力。而且制訂政策的官員還要揣摩上面的意圖,而上面對房地產市場的具體情況又不可能很了解,所以最終的決策往往建立在很混亂的信息基礎上,以致于漏洞百出,南轅北轍。

至于宏觀調控,我覺得要反思,如

果一項政策再三受到阻礙,要考慮這個政策本身是不是有問題。如果一項政策本身就有問題,還要強制所有人去接受,對國家來說不是好事。

現在的宏觀調控,很多做法還是計劃經濟的思路:審批這個,限制那個,叫你停你就停,不停就撤職查辦。可是我很懷疑,如果按中央部委的思路搞投資會有什么結果。有人說地方政府投資不負責虧損,所以要嚴格控制。可是難道中央部委來管投資就有人負責虧損嗎?

總之我認為,過去20多年如果沒有地方政府的推動,就不會有中國改革的成功。中國的好多改革都是地方政府發起的,而且在地方政府剛做的時候,中央是不允許的。但因為地方政府的做法更有利于中國經濟的成長,最后中央才承認。我們今后面臨的問題,是怎么合理界定中央和地方的行政權力,而不是強迫地方政府接受中央的所有政策。

記者:現在對地方政府一個強烈指責是,由于招商引資、發展房地產,所以在征用農民土地的時候有很多惡劣行為,例如野蠻拆遷、壓低補償,等等……

張維迎:這是荒唐的土地產權制度造成的結果。我們的法律規定農民的土地是集體所有,而“集體”又是由政府管理的,所以政府行使權力的成本很低,對土地征用幾乎是掠奪性的,但又是合法的。解決問題的辦法是賦予農民真正的土地所有權。有了土地所有權,政府和房地產商要征用土地,必須按市場規則跟農民討價還價。否則農民可以拒絕出讓土地。這里蘊含農民的土地所有權,想靠同情、憐憫使他得到公正的待遇是不可能的。

國際并購和民企權利

記者:你對產權問題一向比較重視。不久前,在物權法的審議和修訂中,立法部門提出,就產權保護而言,現實中受侵害最嚴重的恰恰是國有資產,所以要加強國有資產的保護。你對此怎么看?

張維迎:這個問題很有意思。如果說國有資產受到嚴重侵害的話,我們看最嚴重的情況是什么?不是由于某個人把它偷走了,或者轉讓的時候價格被低估了,最大的問題是投資的時候就打水漂了。但沒有人去關注這個問題。我們應該好好地調查,這幾個五年計劃期間,所有國家投資的項目效果如何。我所知的內部人跟我講,至少60%、70%都是浪費性投資。國家投出去1萬億,真正創造效益的只有4000億。3000億,甚至更低。這是沒有辦法靠物權法解決的。

國有資產不能有效地利用和保護,該怎么辦?是放在那兒,爛下去?還是變現為資本,創造更多價值?我認為,一個東西在我的手里只值1塊錢,但是在你的手里值10塊錢,我把它5塊錢賣給你,你賺了我也賺了。這就是我一直主張國有企業要盡快轉讓出售的原因。

記者:如果出售國有資產的話,面臨一個問題:賣給誰?例如凱雷收購徐工這樣的案例,就有人認為,外資并購會對民族產業和國家經濟安全造成威脅。你對這個問題怎么看?

張維迎:首先我不同意從國家經濟安全的觀點來看待這些問題。在全球化條件下,安全的概念要重新考量。什么叫安全?我從來不認為糧食是個安全問題。如果真打起仗來,糧食到處可以種,北大校園都可以種糧食。另外國際關系是互相依存的,你怕他,他也怕你。如果美國和中國打仗,美國人自己就可能說別打了,因為那樣對他們自己沒有什么好處。如果中止進口中國商品,美國非亂不可。隨著世界貿易的發展,包括資本、人力的流動,依存度高了以后,大家不愿意動干戈,我覺得沒有經濟安全問題。

我關心的問題是:在企業經營中,我們給外資企業好多特殊權利,而我們的民營企業沒有,使他們不能很好地發展潛能,這是不公平的。現在的官員心態很復雜,國有企業賣給外國人的話,好像政治上冒的風險少,但是賣給民營企業冒得風險大。

作為一個中國的經濟學家,我希望中國的民營企業能得到與國有企業公平的待遇。我的意思,不是國家一定要給民營企業特殊的優惠,但首先要做到不歧視它。如果早有這樣的政策的話,我們的產業環境會比現在要好多了。麻省理工學院的黃亞生教授寫了一本書,用大量的數據統計分析,為什么外資企業進入中國如此之多,如此之廣?他的答案是因為中國限制民營企業,國有企業不爭氣,沒有辦法填補這個市場空缺。所以,如果我們真正關心國家的經濟安全,關心民族產業的發展,就應該給民營企業進入各種產業的自由和平等的條件。

自主創新隱憂

記者:你談到一個國家的核心技術和優秀品牌,這也是很多人關心的問題。國家的“十一五”規劃中把自主創新提到了很高的位置,很多企業對自主創新寄以厚望。你對此怎么看?

張維迎:創新是跟企業家聯系在一起的。創新和發明不一樣,著名經濟學家熊彼特講得很清楚,創新是企業家的基本職能,企業家是進行“創造性的破壞”,帶來財富的不斷增加。現在很多人把創新理解為科技行為、政府行為,這是誤解。發達國家之所以創新做得好,是因為企業家在做。我們現在有一個很有意思的現象,本來企業家應該做的是技術創新.包括新技術的發明和推廣,政府應該做的是體制創新;結果我們倒過來,大量的企業家是做體制創新,而政府成天忙著叫喊技術創新。上海交通大學“漢芯”的問題,實際上是與政府行為有關的。政府迫切需要你這個東西,去顯示一下,樹立典型。也許當事人不是一開始就想著造假,但想到領導對自己有這么大的希望,自己沒做出來對不起領導,于是想趕快弄一下,這個時候就可能琢磨造假了。

未來中國能不能變成一個創新型國家,依賴于企業家。如果產權得到有效的保護,企業家有很好的激勵機制,對未來充滿信心,創新自然有動力。如果我們的政府不能放開投資領域,企業家總是提心吊膽,企業家精神得不到尊重,企業家行為不能得到合理報酬,無論國家投多少錢,我們永遠不可能變成創新型國家。

像汽車工業,現在滿大街上跑的車,上檔次的都是外國品牌。中國三大汽車制造廠都被外國的品牌汽車肢解了,這個合作一條生產線,那個合作一條生產線,“一女多嫁”。這樣的好處是市場的車多了。但是我們想像一下,假如上世紀80年代就允許民營企業進入汽車產業,即使說90年代開始就給像李書福這樣的企業家做汽車的自由的話,外國汽車品牌不會像今天占這么大的市場份額。再比如華晨,好多年前就開始研制“中華”汽車,但就上不了政府的汽車生產目錄。

記者:在你看來,中國目前有哪些阻礙企業創新和經濟健康發展的因素?

張維迎:首先是金融體制。我們的金融體制幾乎所有的制度安排都在增加交易成本,這是很大的問題。金融是創新的血液,如果沒有好的金融體制,新的技術即使出來了,也沒有辦法投入生產。不過這一點現在越來越樂觀,因為好多外國的私人資金進入中國,來幫助中國創新企業家融資。

另外值得擔憂的是,好多違反市場原則的政策不斷出現,加上輿論的推動,使我們的經濟有很大的脆弱性,如果處理不當的話,說停下來也就停下來了。舉一個很簡單的例子,關于勞動合同法的修訂,按照現在的版本的話,會對中國的經濟發展帶來非常嚴重的不利后果。

有個搞人力資源的資深人士講,如果新的勞動法實施的話,就沒有什么人力資源管理了。因為企業的解雇自由基本上就沒有了。如果一個國家勞動市場變得非常的僵化,人們把保護勞工的希望都寄托于政府,而不是相信市場力量的時候,這個國家的經濟要健康發展幾乎是不可能的。

另外還值得擔心的是,現在有好多政策,打著宏觀調控、治理產能過剩等冠冕堂皇的理由,限制企業投資,破壞企業產權,使民營企業面臨非常困難的局面。比如你原來跟銀行有一筆3億或5億貸款,一搞宏觀調控銀行就要求你提前收回來,你說怎么辦?這就是侵犯產權。侵犯產權不是簡單的偷和搶,隨時破壞游戲規則也是侵犯產權。

我原來講過一句話,沒有哪個媒體敢登。你們一定要準確表達我的意思。我一般不太用國家利益這個詞,因為好詞被壞人用得太多。但我還是想說,對待民營企業的態度問題是一個愛國主義的問題。愛國,就要扶持民營企業,給他們公平競爭的環境;對民營企業的歧視,是對國家利益最大的損害。