那個青澀年代的征婚

柴 冬

改革開放是中國社會的重要轉型,它給人們的家庭生活所帶來的重要變化,就是人們從只能關心國家大事,到可以公開地關心自己的婚姻大事了

“求婚人丁乃鈞,男,未婚,四十歲,身高1米7。曾被錯劃為右派,已糾正。現在四川江津地區教師進修學校任數學教師,月薪四十三元五角。請應求者來函聯系和附一張近影。”

這是1981年1月8日,刊登在《市場報》上的一則征婚啟事。征婚人丁乃鈞沒想到自己竟然創造了歷史。

1999年7月,中國大百科全書出版社推出《365個第一次:共和國50年珍貴圖錄》。在這部為新中國成立50周年獻禮的大部頭圖書中,編者精選了1949年以來的365個里程碑式的“第一”,這則征婚啟事名列其中。

“右派”證婚

既然產品能在報紙上做廣告,那么,單身的我是否也可以在報上發表征婚廣告呢?

丁乃鈞沒有料到自己竟和征婚扯上了關系。

1939年出生在江蘇淮安的丁乃鈞,本是一名普通中專生。1956年中專畢業后,擔任成都地質學院實驗員。第二年的。“反右”運動中,他被劃為“右派”,從此命途多舛。

1958年下放川西“監督勞動”,1960年開始“勞動教養”,1978年摘掉“右派”帽子,整整20年,丁乃鈞蜷縮在西昌農村,婚姻大事了無著落。

本來,在1966年解除“勞教”后,丁乃鈞是有機會戀愛結婚的。期間也有人介紹過對象,可他對女方的條件不甚滿意。加上親友都在淮安,他擔心一旦在四川安家,就很難再回家鄉。固守著簡單的理由,到1978年,40歲的丁乃鈞仍孑然一身。

1979年“落實政策”,丁乃鈞摘除了“右派”的帽子,安排了新工作,被選到四川江津地區教師進修學院任教。

“我的專業是地質,現在教數學,要和數學系畢業的大學生同臺競爭,壓力可想而知。”為了在講臺上站穩,丁乃鈞只得拼命工作,找對象的事無暇顧及。

很快到了1980年。年末的一天晚上,教學上已有起色的丁乃鈞批改完作業,隨手拿起從教研室帶回的《人民日報》。看到報上的廣告,丁乃鈞突發奇想;既然產品能在報紙上做廣告,那么,單身的我是否也可以在報上發表征婚廣告呢?

丁乃鈞的想法是,征婚覆蓋面比較廣,不像他人介紹——既有限,又受人際影響,很被動。通信聯系時,還能測測對方的文化水平。

丁乃鈞很興奮,連夜提筆給《人民日報》的編輯寫了封長信。信中,他向編輯解釋難以找到理想配偶的苦惱。信束,他“斗膽”問編輯能否為他打一則征婚廣告。

第二天一早,投完信件,丁乃鈞就去上課了。

課沒上完,丁乃鈞就后悔了,為人師表的教員怎么能做如此出格的事呢?下了課,丁乃鈞心急火燎地往郵局趕,謊稱不小心裝錯了信,請工作人員幫忙找出來。回答說,郵車已經開走了。

丁乃鈞“想哭卻哭不出來”。他突然希望.那封信最好在郵遞中丟失。或者,編輯看到信時,只當是某個神經病異想天開,一笑了之。

可有遠方的美人寄信來?

在江津校園,因為征婚啟事丁乃鈞成了流氓,惡棍。

這封信還真給《人民日報》出了個難題。

當時的編輯趙立崑回憶說,接到丁乃鈞的來信,情感上非常愿意幫助他,但又很為難。1949以來,中國還沒有報刊公開刊登征婚啟事的先例。況且,丁乃鈞剛摘掉“右派”帽子,“政治影響一時難以消除”。

刊登征婚啟事。必須考慮到這些政治影響,怎么辦?趙立崑向領導請示。

正好這時候,社會上曾風傳浙江有一位老母親給毛澤東寫了封信,說她有一個兒子,年齡很大了,還沒有找到對象,要毛主席幫她找個兒媳婦。

報社領導意識到,丁乃鈞的事和這位老母親說的事,絕不是個別現象。經過討論,報社決定支持征婚這件“新生事物”,“為百姓做點實事”,假設出了問題,由報社擔責。

1981年1月8日,“第一則征婚啟事”就這樣出生。不過,考慮到政治風險,啟事并沒有刊發在《人民日報》上.而是登在人民日報社旗下剛創辦不久的《市場報》上,“這符合這個伴隨改革開放而創辦的國內第一份經濟類報紙的精神”。編輯們低調地將征婚啟事放在了一個不太醒目的位置。

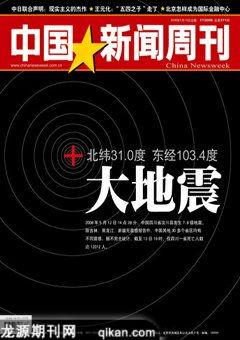

報紙上的丁乃鈞戴著“墨鏡”。他笑著對《中國新聞周刊》說:“那可不是我耍酷,當時我的眼睛有點兒不好,經常戴變色鏡,照相時光線太強,結果片子出來就像戴了墨鏡似的。”

啟事刊發時。丁乃鈞剛好在探親的路上。一上宜昌站,他就在候船室看到了那期報紙。“我很吃驚,沒想到真會登出來。報紙被傳來傳去,全船人都在說這事,感到特稀奇。”丁乃鈞對當時的情景印象深刻。

在江津校園,因為征婚啟事,丁乃鈞成了流氓、惡棍。許多人在背后罵他,說他給社會抹黑、污染社會主義風氣。還有人帶著譏諷奚落他;“丁兄,可否有遠方的美人寄信給你?”

寄信的還真不少。自廣告發表后,信件紛來,到達丁乃鈞手上的就有400多封。與他當初的預料不同,應征信件多來自西南、東北等邊疆地區,家鄉江蘇周邊的應征者寥寥。

看完所有的信。丁乃鈞選擇了一位吉林的張姓姑娘。他說,這姑娘,字寫得特別好,“還有點文采”。

景德的鎮征婚童話

那時景德鎮放鞭炮的結婚者當中,十有四五是通過《市場報》找到新娘的。

因為刊發了征婚啟事,趙立崑和《市場報》突然成為媒體關注的焦點。

新華社就《市場報》征婚啟事對外發了英文通稿后,路透社立即向全世界播發。接著朝日新聞、美聯社,巴黎電臺、星島日報、華僑日報等陸續跟進。

報道把征婚啟事上升到政治的高度,被認為是改革開放的象征。

看到《市場報》第一次“吃螃蟹”,不但未引發政治地震,還獲得諸多好評,國內眾多報刊坐不住了,紛紛復制,征婚啟事開始堂而皇之流行開來。

《中國婚姻家庭非常裂變》一書稱,先是《武漢青年報》開辟了。“鳳求凰”征婚專欄。結果,求鳳求凰者不斷上門,編輯部專設了接待組,并且又加開一個版登啟事。接著,《家庭》雜志創辦。“愛之橋”,以“溫柔恬靜、清新秀麗”號稱。征婚語言也用時興的港臺語。

暢銷東北的《婦女》雜志。設立“鵲橋”,啟事長短與其他刊物相近,卻把求偶者性別以黑體標出,讓讀者對征婚者是男是女一目了然。《青年周刊》的“征婚啟事”欄,用一色小五號字連成片,并且每則啟事前都加了序號,方便眾人挑選。

1984年5月,《解放軍報》在第四版開出“綠色鵲橋”,中國軍人征婚正式開幕。之前,專門面向殘疾人讀者的《三月風》也開辦了“鵲橋相會終有期”,首開殘疾人征婚先河。

女性雜志《中國婦女》也在這一時期開設“鵲橋”征婚專欄,并以百萬份

的發行量吸引了眾多征婚者。面對絡繹不絕的求征者,雜志特別開辦了一期“大齡青年婚姻專號”,一口氣登出101則征婚啟事。封面是一對男女在夕陽下的水邊握手對視,“很有情調”。結果,專號增印了幾萬份,全告售罄后,還有小書販紛紛上門訂購。

“到2001年‘鵲橋欄目停辦,17年中。《中國婦女》共為1萬多人征婚。”作為“鵲橋”編輯,王秀琴被同行戲稱為“中國第一大媒婆”。

陳重伊在他所著的《中國婚姻家庭非常裂變》中說,在這個時期的中國新事物出現都得經歷一番掙扎,但是。惟有征婚,卻很順利。

趙立崑給《中國新聞周刊》講起一個例子。

江西景德鎮市第一位在《市場報》上刊登征婚啟事的是一名姓占的陶瓷工,只有初中文化。妻子病故后,獨自帶著兩個孩子和一位老母親。用老編輯趙立崑的話說.像他這種條件,在男女比例嚴重失調的景德鎮,肯定要做一輩子光棍。

無奈之下,這位占姓工人鼓足勇氣在《市場報》刊登了一則征婚啟事。他做夢也想不到的是,竟然有幾百位姑娘應婚。最后,他找到一位25歲的漂亮新疆姑娘,大學文化又是國家干部。對方不但不要彩禮,還承擔了所有結婚費用。

這在景德鎮人看來,簡直就是神話。

整個景德鎮炸了。

景德鎮是瓷都,當時擁有龐大的“王老五(光棍)”軍團。于是,這些“王老五”仿效占姓工人,紛紛在《市場報》刊登征婚啟事。當時景德鎮某機構從246位刊登征婚啟事者中,抽查34人,結果發現,10人已經結婚,14人正在辦理結婚手續,另外10人則忙于拆閱數百封應婚信。

景德鎮的人說,那時景德鎮放鞭炮的結婚者當中,十有四五是通過《市場報》找到新娘的。

婚姻、情感的代際變化

“愛好文學”這幾十字在征婚中出現的頻率相當高。后來外國音樂進入中國,征婚者又稱自己“愛好音樂”。

根據中國國家統計局的統計,1982年中國28~49歲的單身人口有1126萬人,占同一年齡總人口的4.36%。就是說。當年28~49歲的中青年人中,每100人就超過4人未婚配。

大量大齡未婚青年的存在,引發了全社會的關注。當時的總書記胡耀邦在1984年專門對大齡女青年問題做過談話,提出關心大齡女青年的婚姻問題。也從那時起,主流媒體上開始出現“大齡青年”的稱謂。

在上海政法學院社會學教授陳曉敏看來,人們從只能關心國家大事,到可以公開地關心自己的婚姻大事,這是改革開放所帶來的重要變化。

1984年,27歲的洛陽知青范光亮回城后幾經輾轉,進入當地一家大型機械廠,廠里有許多同事是大齡青年。他經常聽到同事們說“×××回家找老婆去了,在《婦女生活》里找的。”

范光亮說,他是1985年才開始留意報刊里的征婚啟事的,像《婦女生活》《婚姻與家庭》等刊物,每期都不少于10則。在征婚語言里,他發現一個有趣的現象,“愛好文學”這幾個字當時出現的頻率相當高。他還發現,后來外國音樂進入中國以后,征婚者又稱自己“愛好音樂”。

“當時學歷吃香得很,一名大學生后面跟一群人。”范光亮說。

在洛陽老黨員宋建盧的印象里,改革開放之初,黨員、團員等政治面貌常在征婚啟事中出現。當中國刮起“女排旋風”,征婚啟事中便有了“運動員”字眼,后來流行“油門一踩,黃金萬兩”,征婚啟事中找駕駛員的突然增多。

這印證了陳曉敏的判斷,人們對婚姻和情感態度的變化是,越來越物質化。

到了1980年代后期,社會不斷開放。常有“年輕貌美,皮膚白皙”的女青年,青睞“有海外關系”者,與以前堅定地宣稱“無海外關系”形成天壤之別。在當時的人們看來,海外歸來,不僅是新潮的表現,更是能力和財富的象征。

再后來,學歷、身高、家庭背景等重要要素的變化中。經濟收入成為唯一呈正增長態勢的要素,“錢”成為征婚中的要件。

這不難解釋,到了1990年代以后,“有房、有車、有經濟基礎”的私企老板、經理們,成了“鉆石王老五”。