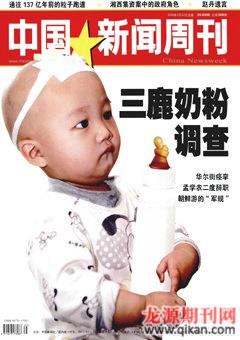

三鹿捅破“奶源門”

陳曉舒 葛 清 張蔚然

這家品牌價值已接近150億元、2006年榮登《福布斯》“中國頂尖企業百強”乳品行業第一位的企業,正面臨空前危機。幾代三鹿人52年的心血,或將付之一炬。

1956年2月,三鹿集團前身“幸福乳業生產合作社”成立。“小小的合作社能發展成為今天中國最大的奶粉生產商,是因為其行動總是比其他奶場快一步。”一位三鹿員工表示。上世紀70年代,這個企業率先生產風靡市場的麥乳精;80年代則開始研制兒童乳制品。最終讓三鹿雄霸中國奶粉市場的契機則是,1983年6月原輕工部的一次專業會議——國家準備開發母乳化奶粉——后稱嬰幼兒配方奶粉。

當時,計劃經濟已統治中國30余年,奶粉成為奇缺商品。為了解決城市54%和農村38%的嬰幼兒缺奶問題,國家確定了這個方案。母乳化奶粉是根據人乳的成分研制,可以防止缺奶嬰兒飲用牛奶導致的消化不良和營養不良。

恰恰是這種奶粉,點燃了三鹿今天的危機。

獲得國家試圖開發母乳化奶粉的信息后,以現任三鹿集團名譽董事長高玉成為首的領導班子決定:不惜任何代價,取得項目生產權。這位現在因腿疾在山西養病的負責人的方式是,找到輕工部的一個實權派處長,天天跟著軟磨硬泡。最終,石家莊市牛奶廠(現三鹿集團)被確定為3家母乳化奶粉專門生產廠家之一。

新項目讓三鹿利潤從1980年的101萬元,增長到1985年的252萬元。

三鹿集團向《中國新聞周刊》提供的資料顯示:1986年,三鹿嬰幼兒配方奶粉供不應求,但問題也凸顯出來——奶源嚴重匱乏影響乳品加工業的進一步發展;自身牛群超量飼養和飼料不足,則影響鮮奶的質量和產量。

為爭奪奶源,三鹿方面進行了兩項變革:一是在石家莊市總公司的基礎上成立獨立經營、核算,自行管理、自負盈虧的下屬分公司,將冀中地區農村和城鎮,各種形式的單位和個人都囊括進公司,這擴大了三鹿的輻射范圍。二是采取“奶牛下鄉、牛奶進城”的模式,將奶牛下放到農村給奶農養,建立收奶站回收牛奶,以質論價。這是后來行業內稱道的“公司+農戶”模式。此后,又發展成“公司+基地+農戶”的模式,奶源傳導鏈上有了奶農、擠奶廳、收奶站、技術服務站和三鹿集團這幾個環節。

“這種方式解決了當年的問題,卻為后來的奶源失控埋下了禍根。”一位奶業專家說。

在上世紀90年代的中國市場,已匯集了世界排名前20位的所有奶業品牌。洋奶粉以其先進的技術,壟斷著嬰幼兒高端奶粉市場的80%以上份額,尤其是雀巢、惠氏、多美滋以及雅培。這迫使三鹿集團加力發展低端產品,向每年出生1千萬名嬰兒、其中有1/5需要用奶粉喂養的縣級農村市場進軍——1993年以來,三鹿一直采取這個營銷戰略。

這也是為什么大多數“結石娃娃”出現在農村的原因。

而在“一輩子不斷奶”的口號下,中國消費者對奶粉——尤其是嬰幼兒配方奶粉的需求增長速度很快。根據AC尼爾森的統計數據,嬰兒配方奶粉已經成為快速消費品領域盈利額最高的市場之一。2006年,火爆一時的“超級女生”廣告,又為讓中國人對奶更加青睞。

“中國雖然是一個農業大國,但屬于貧奶國家,奶業是也屬于弱質產業。1949年建國時,牛奶的人均年占有量是0.37公斤,相當于每人每天喝不到1克奶。”接受《中國新聞周刊》采訪時,中國奶業協會原副理事長王懷寶說,“今天,這個數字上升到了27公斤,但是離世界人均牛奶年占有量100公斤的數字還很遠。”

而對三鹿公司,還需要直面另一個問題——價格與成本。

在石家莊市近郊的鹿泉市上莊鎮小宋樓養殖小區,飼養了600多頭奶牛。從2007年7月開始,這個養殖小區把原本供應三鹿的鮮奶轉向供應伊利。盡管是近水樓臺,但三鹿在當地的收購價格低于伊利和蒙牛。奶農高文彥告訴《中國新聞周刊》:“三鹿把我們奶的品級降低,越低級的奶回收價格越低,沒有關系很難上一級。”

三鹿集團在鮮奶的收購中,實行交奶卡制度,奶農在奶廳擠完牛奶,上交鮮奶獲得奶卡。三鹿集團稱,不是綠色食品或不符合綠色食品管理要求的奶一律拒收。公司與奶站、奶站與奶農層層簽訂合同,將綠色食品的有關條款寫進合同。

“奶農把奶賣給企業,奶合不合格是由企業說了算。市場銷量好的時候,我們交什么樣的奶企業都認為是合格的;市場銷量不好的時候,我們交什么樣的奶都不合格。”陜西省楊凌示范區良種奶牛繁育中心副主任孫明道證實,乳品企業和奶農的合作確實存在著極大的不公平。這種不對等的合作不僅發生在三鹿公司。

按照三鹿品級降低后的價格,每斤鮮奶的收購價不超過1元。當然,這與三鹿產品的低價定位也有關——它的一種嬰兒奶粉的價格是每桶18元,相當于同質量的雀巢奶粉的價格1/5左右。

但從2007年7月起,原材料普遍上漲——這包括養牛的成本。可以直接喂牛用的“全價料”從2400元/噸漲到2850元/噸,而苜蓿草由800元/噸漲到1400元/噸。糖、汽油、煤、水電、包裝等一切原材料都在漲價的時候,原奶收購價格卻在下降。

9月12日,鹿泉市上莊鎮小宋樓養殖小區的李姓奶農拉住前去采訪的《中國新聞周刊》記者,希望能夠向上反映鮮奶收購沒有利潤的情況,“每斤原奶只能賺一分到兩分錢”。一兩年前,奶農們更是賣牛轉行。而在這種壓力下,一些奶農——包括奶站——開始用三聚氰胺提升牛奶的檢測品相來換取好價錢。

四川省乳品協會會長、西南民族大學教授魏榮錄稱,乳業巨頭在各地大肆興建牛奶加工廠,最初卻不愿意投資建設奶源基地。牛奶加工廠半年就建成了,而奶源基地的建設和投資回收周期都很長——一個占地46畝的養殖場可以養奶牛500頭,需要投資600萬元,項目建設周期6個月到一年,投資回收周期4年。

在2007年第四季度,全球奶粉價格上漲等原因,企業“搶奶”現象愈演愈烈。“奶源”爭奪戰白熱化的表現,是開始大規模獨立建設牧場。

四川邛崍市政府宣布斥資1.5億元在年內興建80個奶牛場,打造西南最大的奶源基地,并向伊利供奶;內蒙古現代牧業也將投資3億元,在眉山洪雅縣建設萬頭奶牛示范牧場,為蒙牛“擠”奶。太子奶投資6億元在成都溫江地區征地608畝,建立其在全國的第5個生產基地。

2008年,國家發改委下發了《乳制品加工行業準入條件》。其中規定:新上加工項目必須有固定并與加工能力配套的奶源基地,已有原料乳數量不低于加工能力的30%,對于改擴建項目也要求不低于原有加工能力的75%的原料乳數量,同時鼓勵企業通過資產重組、企業兼并等方式,合理擴大生產規模——這使得由奶源競爭引發的乳企并購也開始推進。

2008年5月,三鹿集團以“股權收購”形式,成功并購了位于黑龍江省佳木斯碩業乳業有限公司和牡丹江碩業乳業有限公司,分別控股51%。但這個整合正在進行時,三聚氰胺捅破了“奶源門”。

王懷寶告訴《中國新聞周刊》“通過這次事件,全國乳品行業應該有一個比較大的反思。事件發生后,整個奶行業已經開始自檢。雖然不是好事,但或許能成為中國乳業再度發展的契機。”