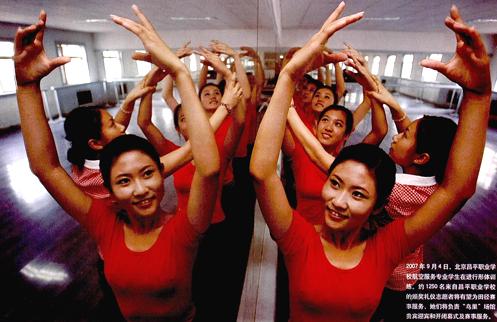

北京奧運會志愿者的難題

陳園園 萬佳歡

與歷屆奧運會相比,北京奧運會的志愿者培訓,面臨著許多獨特的考驗

與歷屆奧運會招募志愿者困難,甚至因國民太少被迫招募大批國際志愿者的雅典奧運會相比,中國人口大國的氣派在志愿者招募問題上顯現無遺。

從2006年8月28日上午10點,北京奧運會、殘奧會賽會志愿者招募工作正式啟動開始,截至2007年12月,報名總人數已達76萬人。而北京奧運會和殘奧會的賽會志愿者總需求加起來約10萬人。這恐怕是歷屆奧運會中,淘汰率最高的一次。

王麗的志愿者培訓經歷

北京體育大學體育新聞方向的研究生王麗與她的許多同學一起,在2006年底報名了參加了北京奧運媒體運行志愿者。

4個月后,她在學校參加了通用培訓。培訓內容主要包括奧林匹克基本知識、北京奧運會和殘奧會概況、中國歷史及傳統文化、北京歷史及文化生活、殘疾人服務知識和技能、禮儀規范、醫學常識及急救技能等。

通用培訓原則上面對所有志愿者申請人,只要遞交了申請書都應參加。一般都由奧組委委托各高校完成,講師多是各高校教師。培訓期間,奧組委媒體運行部專家也到學校,對其進行初步專業培訓。每個學校自行安排培訓時間。

之后,奧組委組織所有報名者進行筆試和面試。筆試與培訓的內容相關,而面試更多是對外語、性格及應變能力的考察。

王麗通過考核后,被分配為“好運北京”摔跤測試賽的媒體運行志愿者。2007年8月1日到3日,摔跤項目媒體運行志愿者集結,開始專業培訓。

奧組委對賽會志愿者的培訓主要分為三類:通用培訓、專業培訓和崗位培訓。三類培訓次第進行,逐步深入。整個培訓過程從報名啟動開始,一直到奧運會、殘奧會開幕前結束。

專業培訓是重要一環,針對服務崗位的專業要求教志愿者應掌握的相關專業知識和技能,一般由奧組委及指定的培訓機構來組織實施,以面授為主。

專業培訓和崗位培訓都沒有統一的教材。由奧組委的ONS主管和摔跤項目專家共同主講,內容包括摔跤規則、ONS實務及一些對雅典奧運會新聞稿件的學習等等。

8月10日,王麗他們提前一周進駐場館,進行具體的崗位對接培訓。崗位培訓一般由場館的志愿者團隊負責,包括明確志愿者崗位的工作任務、業務流程和緊急情況的處理措施和志愿者團隊管理等方面內容。在這一周,王麗與其他志愿者一起,需要準備運動員的相關資料,寫一些給媒體的英文公告,一遍遍熟悉工作流程,直到比賽開始。

人數多,時間短

2000年悉尼奧運會,征集志愿者47000人;2004年雅典奧運會,征集志愿者60000人。北京奧運會時,僅直接服務于賽事的賽會志愿者就將達10萬人。“這么大的志愿者群體,怎么進行組織、怎么提高志愿者素質,告訴他們什么是志愿者、什么是志愿服務,對我們來說是一個很大的課題。”人文奧運研究中心副主任、《奧運會志愿者讀本》作者魏娜告訴記者。

理論上講,通用培訓的對象就達76萬人。而截至2007年底,僅8萬多名志愿者申請人完成了通用培訓,其中3萬名專業志愿者申請人接受了專業培訓。“悉尼、雅典在奧運會前4~6年就開始志愿者的招募和培訓。而北京奧運會的志愿者培訓是提前3年開始進行的,“開始得不算早”,魏娜說。

“報名人數確實太多了,現在培訓的面還不是很到位,做得也不很細,針對性不是很強”,魏娜對記者說。去年進行的一系列測試賽中,志愿者培訓不系統的一系列問題也顯露出來。

30歲的李剛是航天科技十一院的團委書記,去年9月,他參加了“好運北京”現代五項測試賽的志愿服務工作。

他原本一直期待成為一名賽會志愿者,但北京奧運會賽會志愿者主要針對各大高校學生。已有7年駕齡、每天開車上下班的他,最終選擇成為了一名駕駛員志愿者。

2006年底報名,接連經歷兩次考核,最終入選。考核的內容主要涉及:英語口語、駕駛技術和奧運知識。李剛所在的十一院共6人入選了“好運北京”現代五項的司機志愿者,其中有兩人是博士學歷。

2007年初開始,李剛一行人接受駕駛員志愿者通行的“二加一培訓”——兩天專業基礎知識面授,一天奧運交通路線踏勘。

專業基礎知識培訓,由奧組委交通部的工作人員主講。李剛告訴《中國新聞周刊》記者:“第一次主要講一些交通法規和一些緊急情況應對的方法,還有中國傳統文化的東西;第二次重點介紹場館的情況。”

臨近比賽前,奧組委老師帶領所有的志愿者對整個場館、駐地的情況進行了勘探。之后,又進行駕駛技術的考察,最終確定每個人具體接待的官員。李剛作為現代五項駕駛員志愿者的領隊,被安排接待國際現代五項聯盟的秘書長布祖。

盡管多方準備,在實際工作中,李剛的團隊里還是出現了一些意外狀況:有官員突然提出要去逛街的、有要去泡吧的,也有外出突然爆胎的。每位高級官員都配有一輛專車,同時還有一名貴賓志愿者陪同,可以隨時翻譯。但一些級別較低的技術官員就只能兩三個人同乘一輛車,也沒有陪同翻譯。“如果碰上什么意外情況,就無法溝通。”

如今總結,李剛覺得:“培訓整體來說還是做得不夠。時間太短,也不夠系統。”他認為,除了技能培訓之外,英語口語和外交禮儀方面的培訓尤其應該加強。

在培訓中,奧組委發過一些小冊子,涉及各方面的內容,但是內容太過簡略,“英語方面大概只提了十句話左右。”

學生志愿者能否堅持到底?

北京志愿者協會常務副會長方力曾多次強調:作為志愿者,除了要具備一定操作能力外,奉獻精神尤其重要。而在魏娜看來,培訓的難點也正在于對志愿文化的普及和倡導。“在掌握技能之前,必須先讓他們明白什么是志愿者。”

“在國外,志愿領域可以說是除政府、市場之外的第三領域,大部分以非營利組織的人員來完成,比如說醫院、慈善機構,學校等管理人員,包括家庭主婦、退休人員等等,形成了一個源遠流長的志愿文化。”

而在我國,志愿者的概念起步很晚。真正開始,還是在申奧成功后的這幾年。2005年,魏娜接手編訂通用培訓教材時,才發現沒有人進行這方面的系統研究。因此編訂這套教材,她“用了一年多的時間,整個過程很艱難”。

此外,志愿者對待志愿服務的態度也不夠正確。在通用培訓期間,央視曾經對受訓學生做了一次調查,許多學生對參加目的的選擇還是“能夠見到明星大腕”“能夠跟明星合影”“能夠看比賽”等等。魏娜說,志愿者理解的改變還需要一段時間。

雅典奧運會志愿者的平均年齡是歷屆中較小的,35歲以下的占62%。而志愿者目前統計看,北京奧運會入選中,35歲以下的史無前例占到97.9%。以高校學生為主體,這也是北京奧運會志愿者的一大特點。

記者在采訪中發現,因為北京高校都是集體組織填寫報名表,不少報名者是“隨大溜”。由于對工作性質、工作時間等的不滿意,中途放棄者并不少見。

佟唯(化名)是北京某高校的大三學生,參加了去年11月底“好運北京”體操國際邀請賽的新聞運行志愿者服務。他工作的職位叫“成績公報發送員”,在場館新聞中心內工作,主要負責在第一時間將成績公報送到指定地方,供記者們取閱。

兩天比賽結束之后,他決定:即使有機會也不再參加今年8月份奧運會的服務。原因有二:志愿者要在賽前7天進入場館實習,過于消耗時間;其次,每天跑來跑去,辛苦且工作內容缺乏技術含量,過于單調。

盡管北京奧組委早提出:將通過頒發志愿者證書或證章,授予榮譽稱號等形式激發志愿者的熱情和工作積極性,確保北京奧運會賽會志愿者隊伍的相對穩定。魏娜仍然擔心:“國外的志愿者多為成年,責任心、持久性都更好些。北京高校學生為主的志愿者群體,最關鍵的還是責任、持久性、熱情。”