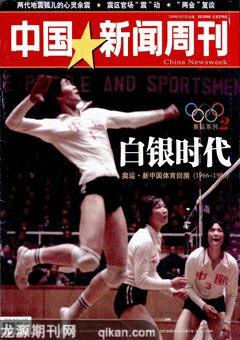

漳州女排基地:神話的起點與終點

唐 磊

這個幾乎和中國女排的輝煌共存的名稱,隨著時代的變遷,以及女排逐漸從神位回歸體育本身,它的光彩正逐漸淡去

2008年3月27日,漳州基地第36次送中國女排出征。每次,姑娘們在這里結束集訓時,都會有例行的送行儀式。

“娘家人祝女排姑娘再創輝煌”的條幅慣例性地掛著,包括樂隊在內的兩三百人,列隊站在基地內的中國女排公寓前。隊員們上車時,人群中沒有任何呼喊,只有樂隊十分熱鬧。隊伍后排的幾名學生,開始拉著鄰近的同學試探要不要先溜。

基地的資深工作人員告訴《中國新聞周刊》,上世紀80年代女排鼎盛時,無論是國家排球隊,還是地方排球隊來去,基地都要敲鑼打鼓,有時甚至會出現痛哭告別的場面。

漳州——這是一個伴隨著中國女排誕生了諸多神奇傳說的地方,從上世紀70年代開始,中國女排常年在這里集訓,直至后來贏得“五連冠”。1996年,漳州建成“中國女排三連冠紀念碑”,碑的頂端有個巨大的排球。民間傳說某沿海省份曾開價一億元人民幣購買此球,“因為自從有了這個球后,漳州市再沒有遭受過臺風襲擊”。

為何選址漳州

“16字:領導重視、群眾喜愛、物產豐富、氣候宜人”

貼大字報的日子里,中國排球運動停訓數年。但呆在干校的中國排球先驅者們,卻已在構思下一步發展。

時任中國排球協會負責人的張之槐、夏朗等人琢磨出,動亂后重振中國排球的“牛棚計劃”。“建立國家級排球訓練基地,集中培養優秀運動隊,狠抓思想作風、基本功、身體素質,在多強對抗中賽練結合”,被定為計劃的核心。

1972年,周恩來提出“要把體育運動重新搞上去”。時任國家體委主任的王猛從干校召回張之槐、錢家祥等人,并由當時的排球處處長的錢家祥去南方考察,選點建基地。

但很多符合條件的地方,卻因當地領導對排球知之甚少不得不作罷。甚至有官員問:“建基地是否有利于農業學大寨或工業學大慶?”錢家祥,人稱“排球錢”,解放前就是上海灘的排球明星,后來成為中國男排隊長、中國女排教練,聽到這話只能作罷。

另一路選址人——原中國男排副隊長張然,向錢家祥推薦自己的家鄉福建漳州。“就十六個字:領導重視、群眾喜愛、物產豐富、氣候宜人。”顧化群向《中國新聞周刊》解釋漳州被選中的理由,他從1972年起就在漳州基地工作。

位于福建東南部的漳州,從清末就有了排球運動。解放后,漳州高峰時曾同時有800支業余男女排球隊,被稱為“排球之鄉”。

在錢家祥動身前,剛好在京開會的福建原體委官員黃克恩將“排球隊要選基地”的事傳書回閩。于是,由時任龍溪軍分區司令員、漳州地委常委兼體委主任的于克釗掛帥,地方財政撥出3萬元,決定在國家體委考察人員到來前“做出個樣子”。

最實惠的就是蓋訓練場,可在那個物資匱乏的年代這幾乎是不可能完成的任務。于克釗決定,用本地產的毛竹蓋一座可覆蓋6個排球場的大棚。參加過建設竹棚的人員對《中國新聞周刊》說,于克釗讓手下的人調動了上千民兵,在漳州南靖山區砍了幾萬根毛竹建竹棚。因動用了被視為戰備物資的毛竹,這個龍溪軍分區的司令員沒多久就被“架空”了。

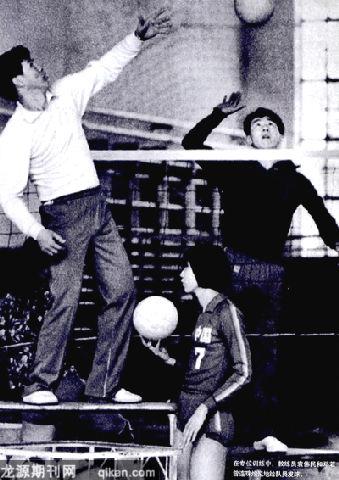

錢家祥參觀完竹棚后便已動心。在上報漳州建排球基地的方案期間,他以國家體委排球處的名義,調12支青年男女排球隊到漳州,開始實驗性訓練。

竹棚精神奠定了女排精神

隊員的傷口化膿容易和床單粘在一起,痛苦難以想象

當時隊員每次訓練時,都要從漳州市區西南角的財貿干校出發,步行穿過荒地、農田,到達位于漳州市中部的竹棚訓練場,每趟20分鐘,一天要走6趟共3個來回。“好像軍隊舉著火把在夜行軍,”從小在漳州長大的張同生對《中國新聞周刊》說,“有一次早起的我看到覺得奇怪,走近了才看到很多個子很高的人,好多拿著手電。”而曹慧英、楊希、陳招娣、張蓉芳、孫晉芳等名將,就在這批集訓者之中。

駐地門口貼著各種統計表、通知單,哪支隊伍在基地訓練了多長時間都一目了然。那段時間,隊伍強化練習的時數平均每天達7小時。

多雨的南方,常常外面下大雨竹棚訓練場里面下小雨。訓練場的場地簡陋,很快就被12支運動隊的高強度訓練折騰“壞”了——面上的土被蹭掉,底層的細砂,甚至是煤渣露出來。排球隊員經常要在地上滾翻,就單單一項滾翻救球,教練要求是救滿15個好球為止。一個訓練科目下來,隊員的腿沒有不被劃破的,有些傷口還滲進了沙子。

有些醫生偷偷跟錢家祥和于克釗請求,暫停一段時間訓練養傷。可他們認為時間不等人,中國排球已經被落下太遠,只有咬牙堅持。

現在,只要有青年隊進駐漳州體訓基地,身為基地最老資格員工的顧化群就會被安排向年輕隊員講課,帶他們參觀中國女排紀念館。在兩間不大的房間內,布滿了當年訓練的照片和實物。“他們(年輕隊員)會問,真有那么苦嗎?”顧化群說。在現存的部分資料中,摘錄有這樣的冬訓簡報,反映當年的情況:“在訓練中一練到防守滾動就頭痛,有的人甚至同教練頂牛。領導??認為隊員出生在新社會,沒有經過艱苦環境的鍛煉,不少隊員存在嬌氣。”

為了對付嬌氣,基地決定“開門訓練”。讓各隊到漳州周邊巡回表演訓練比賽。在公眾的矚目下,沒有運動員再敢公開表示不滿。當時進行開放訓練還有另外的考慮——基地請來各縣供銷社等單位的負責人來看訓練,還專門讓他們看防守表演。看著女隊員帶著汗水和血水在地上翻滾,那些負責人坐不住了,紛紛表示,集訓隊缺什么盡管說。

這次成功的集訓所培養的訓練風氣,被體育界稱為“竹棚精神”,這也是日后女排精神的萌芽和核心。

女排成績成就漳州基地

漳州體訓基地以“中國女排搖籃”盛名天下

首次實驗性集訓結束后,有教練這樣總結:3個月冬訓是運動隊的黃金訓期。但如果是在各自省市駐地自訓,光是假期就占用了不少訓練時間。而集中在漳州,每天能保證7個小時以上的訓練,每隊至少還能打至少30場比賽。

1973年4月21日,國家體委關于在漳州建立訓練基地的文件正式下達。

1976年,國家隊在漳州組建。隨著中國女排戰績越來越出色,這項運動也開始受到人們追捧。那時候中國女排每天訓練的最后一個項目是環城長跑,漳州市民總會站在街道兩旁加油鼓勁。

1978年初,一群到漳州談生意的美國人被安排觀看中國女排的比賽。通過他們拍攝的照片,漳州訓練基地首次被外國人知曉。

而日本排球協會強化部部長(如同教練委員會主任)山田重雄,非常疑惑中國隊的迅速進步。當看到美國商人拍攝的照片后,派人花重金買下了資料。山田重雄不解為什么中國人要把基地放在這個不是很多人知道的地方,難道那里有先進設備?直到1980年,山田重雄走訪漳州基地后說:論基地設施,不過是日本50年代中學的水平,但集中隊伍統一訓練,全國一盤棋爭送隊員的做法,是世界首創。

1981年11月16日,中國女排奪得第三屆女排世界杯冠軍,實現了中國三大球的突破,也開始了女排“五連冠”的征程。隨著中國女排不斷受到矚目,漳州體訓基地也以“中國女排搖籃”的姿態為外界所知。1985年,大松博文(之前曾來中國帶隊女排,帶來嚴苛訓練的方法,對中國排球崛起有過重大幫助)的夫人來到漳州,特意要求吃基地的自由餐。這種現在叫做“自助餐”的飯菜供應方式,被認為既可以合理搭配營養,又能讓不同地區的運動員吃到自己喜愛的口味,由漳州基地首創后在全國推廣。

所有的付出,成就了漳州體訓基地的高知名度。但在實際的地方建設上,漳州并沒有因為中國女排而得到太多的好處。目前,即便在福建省,漳州也不能算是經濟發達地區。

傳統地位受到考驗

和新建的基地相比,漳州基地除了名氣,已無優勢

“女排今年的運氣非常好,原來他們想先到湖南郴州,四五月份再來漳州。”漳州體育訓練基地副主任黃奇山對《中國新聞周刊》說。如果2008年1月,中國女排在湖南郴州,必然被大雪圍困。

郴州基地是1978年建立的,與漳州相互為補充。現在中國女排在國內的大部分正式比賽都在寧波北侖進行,集訓則在漳州、北京、郴州、北侖等地輾轉。“應該有地方想把女排拉過去,因為很多地方經濟發展得比較好。”黃奇山向《中國新聞周刊》坦言,“但漳州的環境、氣候,對排球的獻身精神,是很多地方難比的,女排到漳州有到家的感覺。”

現在的漳州體訓基地分為北區和南區。南區主要是騰飛館,和同在本世紀新建的中國女排訓練館、女排公寓組成;北區主要是辦公區、老宿舍區和老館區,這里則破敗許多,依然保持著上世紀80年代的建筑風格。黃奇山說:“體訓基地這一塊比較破爛,沒有錢投入建設。我們的工資、福利、場地保障有很大難度。”

漳州體訓基地屬于福建省體育局和國家體育總局共建的基地,人事由省體育局管。建成初期,是全額撥款的事業單位,但1995年開始,財政撥款就基本斷了。

《中國新聞周刊》記者了解到,漳州體訓基地目前的訓練接待量依然比較多。女排之外,還包括乒、羽。平時基地還靠接待體育系統以外的比賽,和一些會議來創收。

而現在說到中國女排,更多地是提到她們在寧波北侖進行比賽;漳州基地的名氣,更多是持續依賴上世紀80年代女排的輝煌而尚存。

“現在來的教練員,都是以前的運動員,他們跟我說,顧大叔你們這幾十年還是這樣子,沒改變。”一直在漳州基地工作的顧化群對《中國新聞周刊》說。這里的“沒改變”更多的是指訓練器材、設施,并沒有多少對漳州體訓基地的感情因素。顧化群說:“沒錢。政府對基地的投入少了,現在看你拿了冠軍,就給你(補貼),沒有冠軍(什么)都沒有。人家跟我說,現在服務質量和態度都不如以前,沒有這種感情了,設施也太陳舊了。”

退休后的顧化群,經常會到基地轉轉,特別是中國女排到來和離開時,他都會拿著數碼相機和攝像機去拍,就像以前的迎來送往一樣。他一直在惋惜,當年要是有這些東西多好,記憶都能留下來。

有人說中國女排現在還會經常來設施相對簡陋,交通不是很便利的漳州集訓,是因為目前中國女排的主教練陳忠和是漳州龍海人。如果換了教練,女排來漳州的機會將更少了。