茶坪鄉部分救灰物資流向內幕

楊 龍

生活在幾個安置點的村民們總會聽到裝卸工們的描述:又一批好東西進了倉庫,耐克鞋、銳步衣服、蛋白粉、氨基酸……但那些在地震中失去家的災民,鮮有人能夠分到這些生活必需品。

《中國新聞周刊》記者在四川安縣倉庫和茶坪鄉倉庫暗訪多日,救災物質分配中的疑點逐漸浮出水面。

我們寧愿相信這是極為特殊的個案。但杜絕個案,才能讓救災物資真正物盡其用,給更多的災民以切實的幫助。

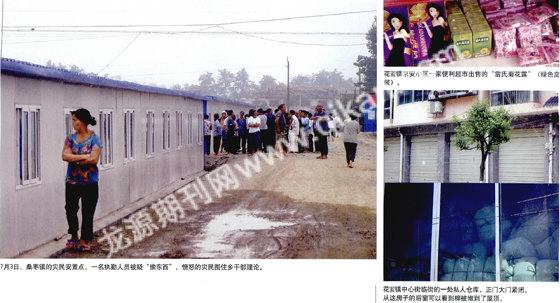

四川安縣,桑棗鎮災民安置點。

李安川(化名)拿出他們剛發放的褲子一提起來,高過頭頂,可以裝下兩個人。

由于發放的救災物資不足,大地震已過去100多天,災民們依然得冒著塌方的危險,爬8個小時的山路回家,從廢墟堆里扒出衣服、電扇、棉被背到山下,以敷日常生活之需。

倉庫蹲點目擊記

綿陽市安縣茶坪鄉是重災區,大地震中那里的房子幾乎全部倒塌,通往茶坪鄉的路至今未通。全鄉3000多人被轉移到安縣的3個安置點:縣城的花荄鎮京安小區板房安置點、桑棗鎮安置點、曉壩鎮安置點。

茶坪鄉的男人們為謀生路,平時都在周邊的鎮上打零工,女人們則在板房內照顧孩子,等候不定期發放的各種物資。為數不多的幸運者得到了活計——在安縣救災倉庫當裝卸工,每天收入80元。

生活在幾個安置點的村民,總會聽到裝卸工們令人羨慕的描述:今天又看到一批好東西進來倉庫,打勾勾的(耐克)鞋、打叉叉的(銳步)衣服、蛋白粉、氨基酸……

傳說中的好東西一批批運進來,卻鮮有人分到。

安縣的救災倉庫設在該縣花荄鎮永安金屬廠的廠房內。李安川聯合茶坪鄉其他安置點的幾個村民,不動聲色地蹲守在了縣救災倉庫旁。蹲守倉庫之前,裝卸工小余已經給大家打了“預防針”:這里經常有小車出入運貨,他們大都在晚上七點過后活動。

6月29日,蹲守第一天

8:00左右,一名騎電動車的中年男人將車開進倉庫,從倉庫門內拿出一只黑色塑料袋包裝的物品放到車上開走。此時值班者已經換崗完畢,村民們問其中一名看守,他拿的是什么,看守無奈地說:“是雨布,搭帳篷用的。”

倉庫的裝卸工們曾無聊地在門口記著開進倉庫的車牌號,結果被他們介紹工作的勞務公司有關人的呵斥:“你們這些人還敢記車牌號?不想在這里做事情了!”

6月30日,蹲守第二天

晚上7:24,坐在倉庫內的穿橙色T恤的40多歲的男人,從倉庫里面提出一個約40厘米見方塑料袋,迅速扔進倉庫門口一輛車號為“川B696××”的轎車后座,并站在車門口拆開包裝看了看,是一包衣服。隨后,男人再次進入倉庫,嘴里大聲說道:“我拿點蚊香回去。”很快就見到男人又抱出一個紙箱,裝進車內。裝好東西,男人開車離開了倉庫,并于15分鐘后重新駕車返回,繼續在倉庫內值夜班。

小余認識這個人,縣聯社的朱明春,這個倉庫的管理者。

接受《中國新聞周刊》記者采訪時,安縣縣府辦副主任、永安金屬廠物資站負責人向光社稱:干部搬東西,均有出庫單據,絕不可能出現私拿救災物資的情況。倉庫救災物資的管理人員朱明春——也是縣聯社的副主任,他搬運的是“縣聯社慰問受災干部職工、或者對口支援建設村組的物品。”

計量單位模糊的物資統計表

但這些物品的發放始終處于一種混沌狀態——縣倉庫門外的墻面上,貼著每天的接受、發放物資的情況表。村民們看到,表格上衣物、鞋襪等物資不分質量好壞、包裝大小,統統以“件”“箱”為單位來計算,也沒有標出價值。裝卸工們閑時曾經研究了墻面上的表格,面對一長串不知所云的數字,沒人能弄懂。

《中國新聞周刊》記者拿到了兩份表格,一份是永安金屬廠(縣救災倉庫)《收支明細表》,另一份是《接受捐贈物資明細表》。

《收支明細表》記錄了從6月14日~7月1 1日該廠的物資收支狀況。從該表中可以看出,僅衣物的收支一項,均以“箱”為單位,沒有注明質量和數量,單價統一定為每箱500元。

事實上,6月26日,浙江省樂清市四川商會捐贈的一批數量為31箱的衣服,上面寫明價值為80萬元,每箱單價約2.58萬元,與該表上的記錄價值相差近500倍。

在另一份《接受捐贈物資明細表》上,也有關于這批衣服的記錄,價值同樣沒有標明。這份《接受捐贈物資明細表》,記錄了地震之初5月14日到地震之后近兩個月每筆物資的接受情況。773筆物資中,只有30余筆物資注明了價值。有的物資甚至以“車”為單位。

發到手的物資,不需村民簽字

類似的混沌延續到物資的發放流程中。

倉庫的墻上貼著貨物入庫、出庫流程和審批制度。流程顯示:貨物出庫必須持安縣抗震救災指揮部開具的出庫單,然后持出庫單到倉庫領取,并由領貨人簽字確認。

雖然制度如此規定,但實際上指揮部和倉庫合二為一。向光社向《中國新聞周刊》記者介紹:倉庫管理人員認識各個鄉鎮領導,一般都是各鄉鎮物資調劑組的干部直接到倉庫填報需要的物資種類數目,填好出庫單,就可以開車拉走貨物。茶坪鄉的物資,就是由鄉物資調劑組組長譚麗到安縣的救災倉庫里領取。

在基層,同樣是干部們主導著物資的分配權。以京安小區安置點為例,該安置點按照板房的排列順序,分成13個組,組長由村干部擔任。發到村民手中的物資,不需要村民自己簽字——小組長已經替他們簽好了。整個物資發放的流程,村民們作為最終的接收者,無法參與和監督。

小區門口的公示欄里,只公示了部分大米和食用油。誰也不清楚鄉里究竟領了多少東西,發給鄉親們的又是多少。

神秘的小樓

一名年輕的裝卸工向村民們透露了另一個情況:

6月上旬,茶坪鄉原財政所長、現鄉物資調劑組組長譚麗用卡車從縣救災倉庫內運出了不少的貨物。但這批貨物并沒有送到小區,卻直接存到了縣城內的一棟私人小樓里。

讓人費解的是當天他們運送貨物的線路:縣救災倉庫在中間,災民安置點和這家私人倉庫分別位于倉庫的左右兩側。卡車從倉庫拉出貨物后,先向安置點的方向開去,繞了一大圈后,又轉向這家私宅。茶坪鄉的村民們,除了當時負責上下貨的裝卸工,幾乎沒人知道這處倉庫所在。貨物里,有棉被、浪莎牌衣物、金龍魚油。

幾天后,李安川和另外幾個村民找到了這棟五層小樓,它位于安縣花荄鎮中心街的臨街。這棟樓第一層約200平米的門面房始終緊閉著,門前貼著出租門面的告示。繞到樓房后面,透過玻璃窗可以看到,房內的棉被已經堆放到了屋頂,大量印有浪莎標識的紙盒堆放在墻角處。

《中國新聞周刊》記者曾就此事采訪譚麗,譚麗告訴記者:京安小區只有兩個倉庫,都在板房區內。“那里面基本是空的,所有拉來的物資,大部分都及時發放到災民手上”。當記者問到那棟神秘的小樓,譚麗承認,那棟小樓是茶坪鄉鄉長宋軍的哥哥的私人樓房,因為“其他倉庫”放不下,所以用來暫時存放這些“過冬物資”。

雖然有了鄉干部的解釋,李安川和鄉親們依然耿耿于懷,為什么小區的倉庫和縣里的倉庫都不能存放這些物資,而要存放在鄉干部親屬的樓房里?

超市銷售捐贈物品

傳言開始在板房區流散——鄉領導將領來的物資私自出售了。京安小區內新開的便利超市,則成了炮火的集中點。

證據比較確鑿的是一種盒裝飲料“雷氏菊花露”。

永安金屬廠的倉庫內,“雷氏菊花露”批號為20070823。在京安小區的便利超市,靠門邊的第一排貨架上,也擺放著10瓶“雷氏菊花露”,批號同樣為20070823。

“雷氏菊花露”的生產廠家是上海雷允上藥業有限公司,該公司市場部孫先生對《中國新聞周刊》記者稱,這批“雷氏菊花露”中的絕大部分已于5月20日通過上海市民政局捐贈給災區,僅有很小部分在上海市的幾家超市銷售。

最重要的是,公司并沒有向四川地區銷售過“雷氏菊花露”。“災區的超市出售我們的產品?”孫先生感到難以置信。

沖突于深夜爆發

疑團在茶坪鄉的災民中不斷積聚,矛盾終于在桑棗鎮的安置點爆發——7月1日晚11點,6名小區執勤人員半夜從倉庫搬物資,被早已心存警惕的村民們發現。

6名執勤人員中,有5名越窗逃走。隨后,村民們在執勤人員的警務室里發現了17床棉被、4把臺扇、4件蚊香、4箱飲料。

憤怒的村民們叫來小區的負責人高銀兵,將他堵在警務室門口討要說法。高銀兵稱并沒有簽字批準6人領被子,并走開。大約半小時后這位副鄉長回來了,手中多了一張批準的條子,并聲稱幾名執勤人員的行為是經過批準的,他們抬進警務室的物資是獎品,“要分給小區內16名幾天前幫助安縣救火的英雄”。

村民們中有人質問:“為什么給英雄發獎品要三更半夜偷偷地進行?而且是拿救災物資來做獎品?”包括高銀兵在內的幾人被圍在警務室內整整一晚,村民們提出,要看小區詳細的物資入庫單和出庫單,但沒有得到結果。而茶坪鄉其他幾個安置點的村民們,同樣也從來沒有見到過詳細的進、出庫清單。

第二天11:00,幾百名村民們涌上公路抗議。半小時后,安縣人大一位副主任來到桑棗鎮,將人群勸退,他告訴村民

“在深夜發放獎品是錯誤的,但英雄們確實很辛苦,是應該發放獎品的。”

7月3日上午,小區的管理者們將物資的入庫與發放總數公布在小區的張貼欄內,這張清單引起了村民的爭議。村民們稱,發放清單內所公布的很多物資他們并沒有看到,清單中有一欄為入庫面粉9500斤,分發7400斤,庫存2100斤。村民們指出,他們只吃過三四天饅頭,每天每人平均兩個,按照小區的1400~1500人計算,4天時間每人共吃8個饅頭最多3斤面粉,那么所消耗的面粉決不會超過4500斤,還有近3000斤面粉到哪里去了?

桑棗鎮安置點的幾個村民則策劃著,如果不對物資的事情給個交待,就要集體步行到綿陽、乃至到成都去“討要說法”。

“救災物資就是一瓶酒,每個拿到酒瓶的人都倒出來一點,最后能流到咱們手上的,就只有瓶底這么一點了,還要每個人均分,你說咱們每個人能分到幾滴呢?”李安川將酒瓶狠狠地往桌上一跺,“地震過后,我啥都沒有了,還有什么好怕的?”