一起回戲樓看戲

孫 冉

當國家大劇院這樣的西式劇院已經成為許多中國人心中的觀劇圣地,一種復古的回戲樓看戲風潮也在悄然興起

在劇場和去戲樓看戲有什么區別?

在劇場里,一道門把你與日常生活隔開了,人們所有的注意力都放在戲上;但在戲樓,戲在進行,臺下的“戲”也在進行。你可以交際,喝茶,吃東西,發呆。環境變得更輕松,在這里生活依然在繼續。

到戲樓看戲更多是一種對于戲的玩味和生活的消閑。

一座王府戲樓的日與夜

恭王府坐落在風景旖旎的北京什剎海西岸,是清道光第六子恭忠親王奕的府第。據說恭王府及其花園的設計,是參照以《紅樓夢》大觀園的意境建造的,因此一向被傳稱為現實版榮國府及大觀園,也是北京保存最完好的一座清王爺府邸。

府內有座大戲樓,建筑典雅,古色古香。建于同治年間(1862~1874),是恭親王及其親友看戲的場所,也是中國現存獨一無二的全封閉式大戲樓。建筑面積685平方米,戲臺高近l米、10余米寬,置一張案桌和兩把太師椅,彩繡紅布做幔帳。

戲臺上方,一塊金字黑匾高懸,上書“賞心樂事”四個篆體字。戲臺兩側的兩根大柱上,繪滿藤蘿,由地及頂,綠葉森森,紫花盛開。棚頂懸大宮燈20盞,地下青磚鋪就,20張八仙桌配上太師椅,放置井然。戲樓后壁,皆為淺棕色木欞,用暗藍色絲布做底襯罩飾。

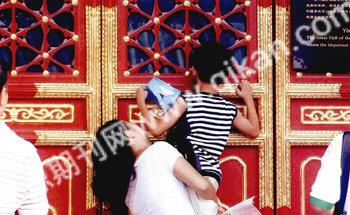

白天的恭王府是屬于大眾的,與鱗次櫛比的紀念品商店相呼應的,是絡繹不絕的游客。恭王府花園的入口前,人頭躥動。60元的門票內容還包括一段15分鐘的民俗演出,演出地點就在大戲樓。

開場時,兩邊廂房門一開,游客似公共汽車搶座般魚貫入場。只見幾個清朝宮女般裝扮的旗袍女子,出來轉了幾圈,便甩著手帕進了簾后。接著上場的是少男頂壇,少女耍陀螺,最后一個男裝女旦上來唱了幾句“蘇三起解”,整個演出就宣告結束。

繞到后臺,剛才的“蘇三”,脫去了戲服,穿著罩衫搖蒲扇,歇在一隅,旁邊耍陀螺的女子正無聊得玩手機。

他們都來自河北滄州,自當地一家藝校畢業后,定點來此演出,已經演了好多年。這個“蘇三”叫崔蘭芳,名字是他自己改的,只因錯愛這一行。

崔蘭芳對恭王府這個場子很滿意,他把這當作一個窗口,“向來自五湖四海的觀眾展示京劇的魅力”。他34歲,上過妝的臉有些憔悴。

游客散去,服務員熟練地換茶葉換零嘴,5分鐘后,廂房門一開,一切照舊。每隔20分鐘放進去一撥,100人的座位,一天能演幾十場。

而一入夜,整個恭王府因大戲樓而蓬蓽生輝。

旅游商店早已關門,整條巷子都是暗的,只有遠處一頂紅燈籠在等候。那便是白日的王府花園入口。

整個恭王府花園都點起了燈籠,隱隱的鼓聲和咿呀亮嗓從初秋的夜風中傳過來。最近大戲樓晚間的節目都是昆曲,本周是江蘇省昆劇院的《浮生六夢》。此劇取自六個知名的與夢有關的昆曲折子戲,如“游園驚夢”“邯鄲夢”以及新編排的“紅樓夢托夢”。

19:30演出開始,臺下坐的多是銀發伉儷、盛裝的老外,以及時髦的文藝女青年。與舞臺太近,第一排觀眾伸手可摸到圍欄,而演員的眼神和身姿更是瞧得真切。

1936年,恭親王孫、著名畫家溥儒給他母親做壽,梅蘭芳等京城名角齊聚此,是恭王府大戲樓的最后一場演出。

事隔多年,觀眾在此看戲,也似做了一場王府戲樓的舊夢。

戲樓是給京劇折子戲準備的

管弦笙琶彈盡人生百態,舞榭歌臺演繹滄海。戲樓記載著中國戲曲的興衰,也承載著票友對戲曲盛世輝煌的追憶。

追溯最原始的演出場所,是廣場、廳堂、露臺,進而有廟宇樂樓、瓦市勾欄、宅第舞臺、酒樓茶樓、戲園及近代劇場和眾多的流動戲臺。就其分布來看,也極為廣泛,從城市到農村、平原到山區,有人群聚集的地方,幾乎都有或大或小、繁或簡的戲樓。戲樓就是過去中國人的劇場。

戲樓演唱興盛于宋元時期。那時主要的演出場地還是勾欄,戲樓只是清唱場所。到了明代中期,勾欄衰敗,戲樓才成為城市演戲的固定地點。

在老北京,戲園與茶館有著密切的聯系,因為許多茶館最初只賣茶,后來陸續增添了評書、雜耍,最后經改建變成了戲園子,好多戲園就叫做某某茶園。其建筑本身也與茶館接近,一般有樓,樓下是池座,放著長條桌子和板凳。池座兩旁是散座,所謂無桌招待。民國時期池座后邊還設有專門的軍警彈壓席。

戲園子里的環境嘈雜,賣香煙、瓜子、花生、糖果的小販穿梭往來,經常不斷兜售。扔毛巾是傳統,熱騰騰的毛巾總是從戲園一角被扔向另一角,也有從樓上扔向樓下的,但總能被默契地接住。

來看戲的多是一些有錢有閑之流,像八旗子弟、小報記者、賦閑在家的官僚和官太太。他們對戲早已耳熟能詳,仍然聽得搖頭晃腦。有的人則是外行,來此純粹為了湊熱鬧;還有帶小孩入場的婦女,小孩時常哭鬧起來干擾觀眾,有時尿了場還會淋到臺下觀眾的頭上。捧角的戲迷和小報記者時有糾紛,雙方又叫又鬧,甚至發生斗毆,這時的戲園子亂得就像開了鍋的粥。

戲園子總是人滿為患,尤其是有名角露臉時,票賣光了,還會賣蹲票,蹲票沒了還會賣掛票。即用粗繩子把板凳懸在戲樓的欄桿上,騎著凳子,打著秋千看戲。于是,眾人都顧不及看戲了,別過頭來看著稀奇景致。

戲園子,就是一出人生百態的戲劇場。而這些,到了50年代戲改時,嘎然而止。

20世紀以來,西式劇場已經開始被引進,50年代戲改時,讓所有的戲曲都到西式劇場(蘇聯的鏡框式舞臺)中去演出了。

戲樓由此中斷。拆的拆,改造的改造,有的成了電影院,有的變成卡拉OK歌城。

戲曲評論家傅謹認為,“很多人談戲改只關注它摒棄封建糟粕的優點,卻忽略了其中戲劇觀念的問題。其實戲改的思想背景和審美趣味,更多是從西方來的。改革者追逐的是西方浪漫主義和蘇聯宏偉的大劇院。他們看不起戲樓,覺得臟亂差,對戲劇具有破壞性。確實,如果在戲樓演易卜生和契訶夫是不適合。但戲樓是給京劇折子戲準備的。”

戲樓就是這么個地方,可以來去自如,不必從頭看到尾,看客可以隨自己喜好來觀賞某一段“角”的表演。

現在人認為傳統戲曲太拖沓和冗長,那是因為它是和以前戲樓里那種隨意的觀賞環境相匹配的。抒情藝術與休閑氛圍的匹配,必定需要戲樓這樣一個地方去孕育。

我們必須在非物質上下功夫

80年代末90年代初,北京的湖廣會館開始率先恢復戲樓演出。但真正出現熱潮還是這兩年,人們開始尊敬傳統藝術,也對傳統觀賞方式有更多理解和尊重。

《浮生六夢》的主辦方,中演世紀文化傳播有限責任公司副總經理王修芹把演出場所選在恭王府,是想“讓更多的外國觀眾能夠領略‘在中國的劇場看中國的戲曲”。

但是,回到戲樓,已經不是件容易的事。

每場100個座位,連演一周,即使票價定在600和800兩檔,演出也實現不了贏利。而在國家大劇院剛結束不久的譚盾的歌劇《茶》,一場就有上千的入座率。

同時,像恭王府作為文物單位,不能有絲毫的改動。這就制約了演出的舞臺背景制作,所以單篇劇演不了,只適合演折子戲。為此,江蘇省昆劇院專門請一個演員來做串場,帶觀眾入戲。

對于演員來說,在戲樓演戲,對基本功有很大挑戰。不帶麥克,更讓演員的人聲和呼吸放出來。觀眾離你那么近,你的眼神身姿處處都得細微到位。

江蘇省昆劇院的院長柯軍說,“昆曲演員特別講究呼和吸,就好比我們是魚,觀眾是水。高素質的觀眾可以帶動高素質的演員。以前在劇場里帶著麥克演出,呼和吸總隔著一層,當演員呼出去被觀眾吸納不了時,他就有可能換另一種呼的方式。”

對于舞臺的背景的限制,柯軍并不介意,打算一個背景到結束,周圍放些與象征夢境的散葦與睡蓮。他說,昆曲是非物質文化遺產,我們必須在“非物質”上下工夫,在表演上下工夫。營造一個昆曲的氛圍就夠了,所有的景就是昆曲演員。觀眾要看的是這些演員眼睛怎么眨的,鼻子怎么呼吸的,嘴唇怎么放的。昆曲的魂就在這一顰一笑中。

江蘇省昆劇院多年來一直在蘇州和周莊嘗試在當地的大戲樓演出,但機會不多,且多為旅游性演出。

演員多年來適應了在鏡框式舞臺的演出,自身的表演也多少有些走不出來。演出后,傅謹感覺他們離了麥克,聲音力度還是不夠,配樂很多時候甚至蓋過了演員的唱腔。在這么一個沒有任何人工調試的自然環境里,細微環節的配合是一門學問。

而對于觀眾來說,今日的戲樓也早已不是彼時的亂場子,大家規規矩矩地坐在臺下,也許是太近怕影響演員,連走動都沒有。鼓掌也很謹慎,叫好聲很稀薄。

但這種嘗試總歸是好的。目前到戲樓看戲還只屬于少數人的奢侈行為,等到北京平民戲樓遍布的時候,才是真正的戲樓文化回歸。