健脾和胃兼消導法治療小兒厭食癥40例臨床觀察

摘 要:目的:觀察健脾和胃兼消導法治療小兒厭食癥的療效。方法:將105例厭食患兒隨機分為3組,其中治療組40例,以健脾和胃兼消導法擬中藥內服;針刺組25例,以快針點刺四縫穴,2日1次;針藥并施組40例,以中藥內服配合針刺四縫穴,1周為1療程,共2個療程。結果:治療組總有效率為97.5%,針刺組總有效率為88%,針藥并施組總有效率為97.5%;治療組與針刺組有顯著性差異(P<0.05);針刺組與針藥并施組有顯著性差異(P<0.05);治療組與針藥并施組無顯著性差異(P>0.05)。結論:健脾和胃兼消導法治療小兒厭食癥有一定的療效。

關鍵詞:厭食癥;健脾和胃兼消導法;療效

中圖分類號:R272 文獻標識碼:B

文章編號:1007-2349(2008)01-0012-02

天津中醫藥大學第一附屬醫院李寶珍老師,是國家人事部、衛生部、中醫藥管理局遴選的首批500名老中醫藥專家學術繼承人,多年來運用健脾和胃兼消導法治療小兒贏疳瘦弱諸等脾胃病,取得了較好療效。筆者有幸拜師學習,獲益良多,茲將健脾和胃兼消導法治療小兒厭食癥40例臨床研究報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 全部病例均來自天津中醫藥大學第一附屬醫院兒科門診,按照隨機的原則,分為治療組、針刺組和針藥并施組,其中治療組40例,男29例,女11例,年齡1~3歲8例,4~6歲23例,7~10歲9例;針刺組25例,男16例,女9例,年齡1~3歲7例,4~6歲15例,7~10歲3例;針藥并施組40例,男23例,女17例,年齡1~3歲15例,6歲18例,10歲7例。病程0.5~24個月。

1.2 診斷標準 小兒厭食癥的診斷標準參照《諸福棠實用兒科學》和《中醫病證診斷療效標準》制定。

2 治療方法

2.1 治療組 以健脾和胃兼消導法立方,基本方:蘇梗、厚樸、枳殼、木香、焦三仙、陳皮、雞內金等。脾失健運型,以上方即可;脾胃氣虛型,加黨參,炒白術,炒扁豆;脾胃陰虛型,加麥冬、石斛、玉竹;脾虛肝旺型,加白芍、烏梅。每日1劑。

2.2 針刺組 給予以快針點刺四縫穴,四縫穴位于第2至第5指掌側遠端指關節橫紋中央,一手4穴,雙手共8穴。操作方法:四縫穴局部常規消毒,用0.5寸毫針點刺各穴,并擠出淺黃色透明黏性液體,以盡為度,或擠出純血液,但不必擠盡。2天1次。該法為中醫治療小兒厭食、疳積諸癥的傳統有效方法。

2.3 針藥并施組 以中藥(方同治療組)內服配合針刺四縫穴(方法同針刺組)。

2.4 療程 1周為1個療程。2個療程進行療效評定。

2.5 統計方法 用SPSS13.0統計軟件統計,對計數資料,用t檢驗;對計量資料,用Y2檢驗。

3 療效標準與治療結果

3.1 療效標準 參照《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》中治療小兒厭食證的療效判斷標準。臨床治愈:中醫臨床癥狀、體征消失或基本消失,證候積分減少≥95%;顯效:中醫臨床癥狀、體征明顯改善,證候積分減少≥70%;有效:中醫臨床癥狀、體征均有好轉。證候積分減少≥30%;無效:中醫臨床癥狀、體征無明顯改善。甚或加重,證候積分減少<30%。計算公式(尼莫地平法)為:[(治療前積分一治療后積分)/治療前積分]×100%。

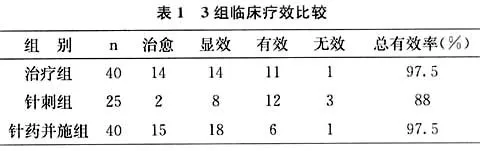

3.2 治療結果 3組臨床療效比較,見表1。

經Y2檢驗,P=0.015<0.05,3組差異有顯著性。其中,治療組與針刺組有顯著差異(P<0.05);針刺組與針藥并施組有顯著差異(P<0.05);治療組與針藥并施組無顯著差異(P>0.05)。

4 體會

小兒臟腑嬌嫩、形氣未充,屬“稚陰稚陽”之體。明代萬全提出的小兒“脾常不足”之說,充分說明了小兒脾胃薄弱,運化功能尚未健全的生理特點。臨床引起小兒厭食癥的原因很多,無論是飲食、勞倦、情志所傷,還是外感六淫之邪,均可導致脾胃氣機升降失調而發病,若升降失司,清氣不升,濁氣不降,清濁相干,壅滯中焦則脾胃受損。“脾宜升則健,胃宜降則和”,若一味補脾,勢必更加壅滯脾胃,而致氣機升降失常,脾胃運化失職,故以健脾和胃、兼以消導之法治之。所選健脾和胃消導之藥宜以輕靈為要,如蘇梗、厚樸、枳殼、木香、焦三仙、陳皮、雞內金等。方中蘇梗、陳皮、厚樸辛宣醒運,枳殼、木香芳香健脾,降逆化濁,雞內金、焦三仙健脾消食,全方健脾和胃消食導滯而不傷正。一般情況下還可酌加炒扁豆、云苓、山藥等甘淡補脾之品;虛證明顯,加黨參,炒白術之屬,使補而不滯,能升能運。脾胃陰虛,加麥冬、石斛、玉竹之屬甘涼生津,以育胃陰;脾虛肝旺,加白芍、烏梅酸瀉肝木。

本研究顯示,健脾和胃兼消導法治療小兒厭食癥,可以明顯提高患兒的食欲和體質,對小兒厭食引起的臨床癥狀,都有不同程度的減輕作用,其中部分患兒短期內即達到臨床治愈水平,治療總有效率達97.5%,值得進一步研