淺議我國R&D經費投入:總量結構與效率

李 寧

R&D投入一直是科研人員關注和討論的問題。從科技人員的角度看,國家對研究與發展(R&D)的投入多多益善。因為技術進步是經濟發展的最根本的動力,這是被發達國家的實證研究所證明了的。然而,從政府的角度看,在分配資源的時候,則要考慮全局的發展戰略。畢竟科技對經濟的促進作用是需要在一個長期的尺度下才能體現出來。而作為執政者,既要謀劃長遠發展,也要顧及短期各項工作的平衡。要在長期和短期投入方面掌握好一個平衡點,把握好一個度。同時,在現有科技投入條件下,如何優化投資結構,提高科研效率,這是一個需要長期關注的問題。

中國在R&D上的投入嚴重不足嗎

改革開放以來,中國在R&D上的投入在相當長一段時期處于一個比較低的水平,全國R&D投入占GDP的百分比一度跌至0.5%。這個比較低的R&D投資水平發生在1980年代后期到1990年代中期。盡管國家投入水平較低,但那段時間科技系統一直在國家的優先戰略之中。比如,當時國家進行了科技體制改革、863計劃以及關于加速科技進步的決定,等等。當時的R&D投入水平低,恐怕歸因于政府力不從心更符合實際。當年的國家稅收約占GDP的10%(現在是20%左右),政府能支配的經費不夠多。如果按照大家普遍的期望,科技要占GDP的1.5%,教育要4%,那么剩下的5.5%就不夠花了。

國家對科技投入大幅度增加始于1990年代末期,經過10余年的努力,現在全國對R&D的投入占GDP的比例,已經接近了1.5%。這固然有科技界人士不斷呼吁的功勞,但更加根本的,還是政府手里有了錢,可以有更多的回旋余地了。不過,科技界人士還是在不斷地呼吁,發達國家的這個比例都到了2.8%,日本超過了3.0%,我們就算到了1.5%,也并不值得驕傲,國家還是要大力加強對R&D的投入才對。當然,只要國家有多余的錢,增加對R&D的投入總歸是好事情。就算其好處不能立竿見影,也會在一個長遠的時間內慢慢顯現出來。不過,現在國內的R&D投入強度已經不能再說是嚴重不足了。現在依然有些人認為嚴重不足,那可能是80年代末那段時間國家欠賬太多造成的后遺癥。

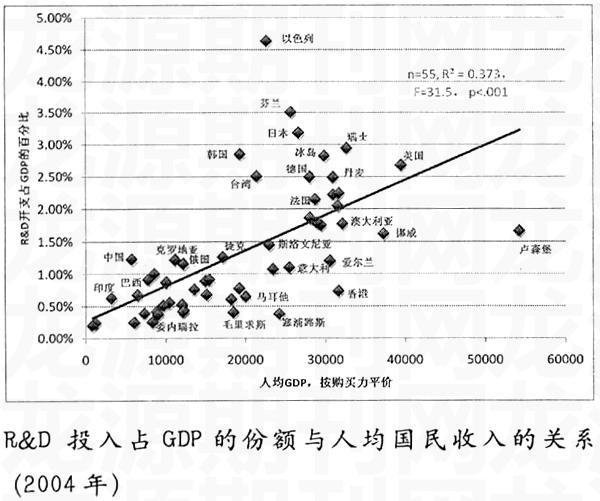

筆者認為,現在國家對R&D的投入在總量上已經處于一個比較合理的水平,這是一個通過橫向比較所得出的結論。從各國對于研究與開發活動的投入看,不同發展階段的國家表現有所差別。一般而言,隨著國家富裕程度的提高,R&D投入的強度(R&D經費占GDP的比例)也趨向于增加。窮國的R&D強度一般比富國要低。下面是一個R&D 投入占GDP的份額與人均國民收入之間關系的散點圖(2004年數據)。從圖中可以看到,人均收入越高的國家或者地區,其R&D投資的強度也較高。線性回歸直線則區分了不同國家或地區的發展戰略:位于直線上方的國家和地區更為強調通過R&D達到經濟增長的目標。這是因為,它們R&D投入強度超過了平均水平。這些經濟體包括印度、巴西、中國、俄國、韓國、臺灣、日本、芬蘭和以色列。當然,這只是一個簡單的圖示,要揭示不同國家和地區的經濟發展戰略,還需要更詳細的分析與論證。

上圖告訴我們,中國的R&D投入強度,跟我們的經濟發展水平,至少還是大致相吻合的。另一個佐證是美國在1950年代初期R&D支出占GDP的比例也處于1.5%左右的水平上,那個時候美國的人均GDP如果按照2000年美元的不變價格算,大致為1萬2千美元。

可見,目前國家在R&D上的投資,總量已經比較可觀了。國內科技管理部門的重點,應該是在保住總量、并力爭這個總量與GDP同步增長的同時,在改善投資結構和提高投資效率上狠下功夫。比如,我們R&D投入的優先領域的選取是否符合世界科技發展的潮流,我們的R&D經費管理是否規范,我們的R&D投入在基礎研究、應用研究和開發三方面是否保有一個合理的比例分配,我們的科技管理體制是否有利于創新成果的出現,等等。

結構與效率

在探討R&D投入的結構問題之前,有必要辨析一下與科技活動有關的概念。這是因為,我國科學界習慣上對于科研活動的分類,跟國際慣例有著比較大的差異。

在國際上,一般認為,R&D就是科學家和工程師們所從事的創造性活動的總和,它包括兩個部分:科學研究和技術開發。科學研究在國際上,主要分為兩類,一類叫基礎研究,一類叫應用研究。基礎研究的目的是擴大人類的知識寶庫,增加人類對自然的認識,研究問題的提出更多地來自于科學家自己的興趣或者好奇心。關鍵的一點,是現階段看不到研究成果的商業價值。比如,對生命現象的探索,對宇宙起源的研究,對粒子結構的研究,天文觀測,等等。應用研究則是為了解決實際中的問題所開展的科學研究。雖然它的結果也豐富了人類對自然的認識,但應用研究的出發點是解決問題,是改善人類的生存狀況。比如生物醫藥類的許多研究、能源技術研究等。

應當指出的是,在基礎研究和應用研究之間劃一條清晰的分界線已經變得越來越困難,其原因就在于要說清楚一項研究有沒有商業價值有時候很不容易。有一個硬性的以時間尺度為標準的劃線方法可以供參考:如果可以預見到數年以后具有商業價值的研究,絕對是應用研究;如果可以預見到,研究的商業價值可能在30~50年后才能實現,那么,這項研究既有應用研究又有基礎研究;如果在可預見的將來,難以知曉何時才能實現一項研究的商業價值,那么,這項研究就是基礎研究。

技術開發則包括了對產品、工藝、設計、儀器設備的改進。在R&D這個大盤子里,研究(R)和開發(D)相比,無論在人數上,還是在消耗的設備和金錢上,都處于絕對的劣勢。原因很簡單,開發(D)是與創造財富直接相關的,是企業在市場競爭中打敗競爭對手的主要法寶之一。

在中國,科學技術活動習慣上分成三類:基礎研究,應用基礎研究,應用研究。前兩類統一稱基礎研究(攀登計劃的A B類就是分別資助基礎研究和應用基礎研究的),我們傳統叫做“應用研究”的部分,實際上對應的是國際上所說的技術開發部分。因此,常常見有人聲稱自己是搞基礎研究的,實際上他做的是應用研究的工作,也常見自稱搞應用研究的科研人員實際上是在從事技術開發工作。

關于科技活動的分類問題,需要特別加以說明,以免引起不必要的歧義。在全球化時代,在跟國際同行交往的過程中,如果不采用國際通行的說法,還是容易引起誤會。本文的所有討論,都是因循了國際科技活動的分類進行的。

值得說明的是,多年來,國家科技部的統計口的工作人員和廣大基層的科技統計工作者,他們做了相當細致扎實的工作,至少在R&D活動的統計上,盡量做到與國際通行的分類標準相一致。從多年來國家公布的科學技術統計數據看,我們在研究開發活動(R&D)方面采用的分類標準,的確是基本上與國際接軌的。這給本文的分析帶來了極大的方便。

在科技活動分類上與國際接軌的問題,對于科研人員而言,或許只是習慣和認知上的問題,并不妨礙他們開展科研活動。但是,對于政策制定者和政策研究者而言,基礎研究和應用研究的區分則是必須的。因為這涉及到國家對科學研究的財政支持問題。比如,美國二戰以后形成的國家科技體制,其基本原則是,國家有責任對基礎研究提供財政支持,而對于應用研究,除非是關系國計民生、國防、人民健康的重大項目,否則一般由私營部門(企業)來支持。至于技術開發項目,其絕大多數是應該由企業來投資的。企業對于應用研究和開發的投資,是其正常經營活動的一部分,遵循市場規律。

該圖展示了美國1953~2007年R&D投入中基礎研究、應用研究與開發活動所占比例的演化過程。其中,基礎研究所占比例顯示了穩步上升的趨勢,從1950年代初期的接近10%發展到2000年代的接近20%。相應地,應用研究的比例和開發活動的比例則是緩慢下降。

1953年,美國基礎研究、應用研究與開發活動支出占R&D總支出的比例分別為9%,25%和66%;到了2007年,三項互動支出所占R&D經費的比例為18%,22%和60%。

從經費來源上看,2007年,美國R&D經費投入總額為3581億美元,占其GDP的2.66%,其中來自政府和來自企業的投入分別占27%和73%。在基礎研究中,來自聯邦政府的投入和來自企業的投入分別占59%和17%;在應用研究中,聯邦政府投入和企業投入所占比例為33%和59%;技術開發投入中,這兩個比例為16%和83%(數據來源:NSF網站http://www.nsf.gov)。

中國的科技統計數據顯示,2007年,全國R&D投入3710.2億元(約合538億美元),占GDP 的1.49%,排在美國、日本、德國、法國之后,列世界第5位。其中,政府投入占28%,企業投入占72%(數據來源:《2008年中國科技統計年度報告》)。從經費總量的來源看,我國與美國當前的R&D投資結構大致是相同的。然而,如果從發展階段的角度看問題,拿中國目前的R&D來源結構與美國1950年代相比的話,差異還是十分顯著的。NSF(美國國家科學基金會)的統計顯示,自1953年到1978年的25年間,美國政府支出在全國R&D總經費支出的盤子里,一直占據了50%以上的份額。這其中的主要原因,是冷戰期間,美國不得不與前蘇聯展開軍備競賽。但是,從另外一方面看,相對于中國政府,美國政府顯得更舍得在R%D上投資,也是事實。

2007年,中國基礎研究、應用研究、試驗發展經費支出所占R&D總支出的比重分別為4.7%、13.3%和82%(數據來源:《2008年中國科技統計年度報告》)。與美國相比,我國R&D經費支出中科學研究部分(基礎研究和應用研究)所占的比例顯著偏低,尤其是基礎研究方面,我國的支出水平在很長時期內在5%的比例上下波動,與國際上其他國家相比,這個百分比是比較低的。

除了結構上的問題以外,我國R&D投入中的另外一個需要關注的問題是效率,即我們是否是利用了最低的花費達到了最好的效果。長期以來,我國科技人員在經費投入嚴重不足的條件下,取得了不俗的成就,在不少科研領域里占據了世界科學研究的一席之地。近年來,隨著國力的增長,通過科技攻關、“863”計劃、攀登計劃、“973”計劃、自然科學基金等項目,國家對科技活動的投入有了大幅度的增長。在經費大幅度增長的同時,效率的問題也變得越來越突出。在科研產出的數量方面,我國無論是在研究論文的數量還是在發明專利的申請量上,都取得了較快速度的增長,已經進入了世界的前列。但是,在質量上,我國距世界前沿的差距還是很顯著的。比如,科學論文的引用率仍然處在比較落后的水平上,我們本土的技術開發水平還比較低,重大技術創新成果還很少。

筆者認為,下列若干問題是影響我國R&D投入使用效率的主要因素,應該引起討論與關注:

第一,科研項目的立項問題。一方面,由于缺乏對科學領域各學科發展趨勢的把握,立項選題不當,游離于科技發展前沿,會造成科研活動的低水平重復。另外一方面,我國似乎對科學研究領域里的大科學項目情有獨鐘,不惜重金支持了不少幾千萬元甚至上億元的基礎科學研究項目。大項目的運作使得經費過度集中,經費管理容易出漏洞。更進一步講,這種押寶式的運作方式也帶來了科學投資上的風險,一旦失敗,會大大降低科學研究系統的整體效率。

第二,我國科研項目經費中,用于購買儀器設備的經費占據了相當大的比例。在科研院所,已經造成了儀器設備共享率低,貴重儀器重復引進的問題。在企業,則是R&D經費用在購買機器設備和軟件的支出過高(占總經費的56%),而用于自主研發技術的經費不足。誠然,這是由于我國工業企業現階段技術發展水平較低所不得不采取的措施,但是,長此以往,勢必嚴重影響我國企業的創新能力。

第三,是我國科研人員工資制度造成的弊端。在我國高等院校和科研院所,科研人員的工資在很大程度上是跟項目掛鉤的。項目經費提成占據了科研人員收入的很大一塊,有的科研人員從項目提成里面獲得的收入甚至超過了正常工資收入的數倍。這一制度的客觀引導效果是,科研人員的注意力和研究工作,大量而且有效地轉移到了容易拿到項目經費提成的方向上。這類項目多屬橫向委托項目,具備短平快的特點,因為其提成比例高,占據了大量優秀科研人員的很多精力,造成“殺雞用牛刀”式的浪費。另一方面,由于提成制度的存在,很容易使得那些因為學科專業所限無法承擔大量橫向課題的專業人員產生不公平的感覺,從而影響他們的工作積極性。筆者認為,要改變這一狀況,改革目前的工資制度是唯一出路。而改革的方向,是提高科研人員的基本工資待遇,實行年薪制。這個方向是跟國際接軌的。

我們常說,一個不重視科技的國家是沒有明天的。然而,僅僅重視是不夠的。只有在重視科技的大環境下,當一個國家擁有了一個健康的科技體制、擁有一個合理的投資結構和高效的科技運行系統的時候,這個國家的未來發展才是可持續的,這個國家才能把握明天。

(作者單位:美國關島大學)