守望天山

楊 鐮

2007年9月28日將長久停留在我的記憶中。

按原計(jì)劃,這一天我們的考察隊(duì)將重訪黑戈壁西緣的明水古城,最終卻在與明水比鄰的天山峽谷發(fā)現(xiàn)了恢宏壯觀、令人震驚的軍事要塞。

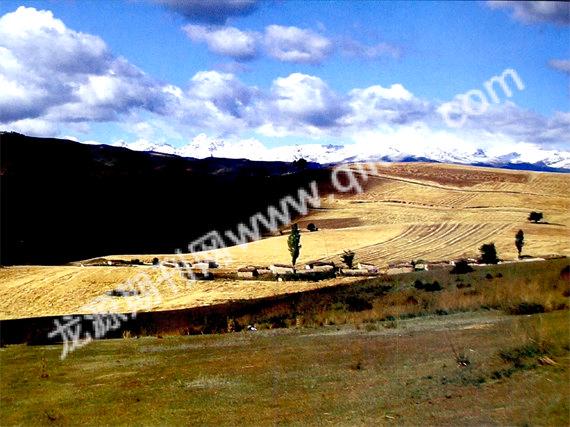

明水,是甘肅黑戈壁(肅北馬鬃山)與新疆東天山兩個地理單元的分界。要塞所在位置,屬于東天山東部邊緣的無名區(qū)域,它的地名曾叫“大石頭”或“白石頭”。明水附近,古道四通八達(dá)。1934年,瑞典探險(xiǎn)家斯文·赫定從甘肅進(jìn)入新疆,路經(jīng)明水時發(fā)現(xiàn)了一座古城,并由他的助手、考古學(xué)家貝格曼做了實(shí)測。包括斯文·赫定在內(nèi),近百年來穿行于此的中外探險(xiǎn)隊(duì)數(shù)以十計(jì),竟與距離明水古城僅一望之遙的要塞失之交臂。這樣大的一個軍事管制區(qū),卻從不為人所知,靜靜地潛藏在天山峽谷。

今天,隨著神秘要塞復(fù)顯于世,一段關(guān)系到天山綠洲牧場存亡、絲綢古道興衰的往事,便穿過如流歲月,成為現(xiàn)實(shí)生活的新話題。

隱藏在東天山的軍事要塞

2007年9月28日是繁忙的一天。

重返黑戈壁的考察隊(duì)參加了肅北馬鬃山鎮(zhèn)國門小學(xué)的升旗儀式,與孩子們告過別,由馬鬃山鎮(zhèn)娜仁娜書記陪同前往明水古城。自2003年以來,我們在馬鬃山考察,都得到娜仁娜真誠幫助。在明水古城,娜仁娜對我說,山的另一側(cè),還有一個古城,2005年春節(jié)她走訪最邊遠(yuǎn)的牧民家庭時見到過的,并且一定要我去看看。

由娜仁娜指引,我們驅(qū)車向天山駛?cè)ァ2贿^是一二十公里行程,到了她所說的地方,我驚呆了,在天山環(huán)抱之中,出現(xiàn)了奇跡:放眼四顧,到處是光禿禿的巨大白石頭,上面錯落有致地分布著一處處精心構(gòu)建的軍事建筑。我的第一感覺成了經(jīng)典段落:這簡直如同迪斯尼或夢工廠搭建的片場(拍攝現(xiàn)場),一部想象奇特的科幻大片即將在此地開拍。在方圓大約十公里的區(qū)域內(nèi),要塞至少分成六組建筑群落,不管是什么時期、由誰設(shè)計(jì)施工的,都具有超凡的戰(zhàn)略眼光。如果可以將天山古道比作動脈,那它正卡住了搏動的脈門;如果可以將天山古道比作叩問心律的聽診器,那它就是敏感的按胸端。

此刻陽光清爽可人,在藍(lán)天映襯下,視野開闊。我在要塞所在的山谷徘徊,并爬上一處制高點(diǎn)。可以大致辨認(rèn)出,幾組軍事建筑中哪是指揮中心,哪是前沿陣地,哪是后勤倉庫。中心建筑群落,有圍墻、崗樓、戰(zhàn)壕、掩體、觀察所,圍墻上還可以看到圓形標(biāo)語牌,可惜字跡已經(jīng)難于辨認(rèn)。在墻壁做出一個凸出的圓盤,分別在上面寫字(漢字),是哈密地區(qū)沿用至今的標(biāo)語制作模式。進(jìn)入圍墻,有個相當(dāng)嚴(yán)實(shí)的房屋,屋里地方不大,可是有火墻殘跡,應(yīng)該是要塞最高軍銜者的臥室兼指揮室。房屋的南北兩堵山墻只剩了一堵,山墻的白圓盤上留有三個清楚的紅字,認(rèn)出了第一個字“知”,我愣住了,難道是“知青點(diǎn)”?難道這里是上世紀(jì)六七十年代知青們構(gòu)建的戰(zhàn)備工程?如此說來,它的意義就只能從另外的角度認(rèn)證了。可同行的酒泉電視臺負(fù)責(zé)人秦川認(rèn)出了另外兩個字是“廉恥”。再仔細(xì)看,三個字確定無疑是“知廉恥”。辨認(rèn)出題字,足以證明要塞是楊增新為防止老對手黑喇嘛進(jìn)入新疆哈密,擾動天山綠洲牧場,特意修建的防御工事。在20世紀(jì)一二十年代(1912—1928年)由楊增新主持新疆軍政大權(quán)時期,他曾以“知廉恥,講禮義”的訓(xùn)詞,作為新疆境內(nèi)不同民族的共識。有了“知廉恥”三個字,楊增新就從卷帙浩繁的文集《補(bǔ)過齋文牘》的字里行間站立起來,就弄明白了要塞的建筑時期、設(shè)計(jì)師,以及它存在的意義。

這時,一篇新文章的題目——《守望天山》,列入了我的工作計(jì)劃。

天山綠洲牧場守護(hù)人楊增新

從東天山的要塞回到北京,我總感到一直沒有走出那個天山秘境。

我反復(fù)核對了能見到的中外記載,確認(rèn)東天山的要塞是從未有人報(bào)道過的遺址,有了“知廉恥”的題字,它就銘刻上歷史人物楊增新的名字。

楊增新是清朝鼎革過渡到民國的新疆第一任督軍,1928年在一次政變中遇刺身亡。楊增新主政新疆期間,先后經(jīng)歷了大清帝國與俄國沙皇政體傾覆帶來的區(qū)域性震蕩,在內(nèi)陸亞洲的地緣政治重新組合時期,為中國保有了六分之一的領(lǐng)土。在位的近二十年間,楊增新殫精竭慮地棄絕戰(zhàn)亂,平息紛爭,還百姓以安居樂業(yè)。至今,在新疆各族群眾中仍然享有崇高威信。四十年間云游天山南北,我多次親歷了這樣的場面:一提起楊增新(“老將軍”、“楊將軍”),不同民族、不同處境的群眾充滿情感,甚至熱淚盈眶。楊增新是旗幟鮮明反對“疆獨(dú)”的第一人,有他在位,企圖分裂祖國的亡命之徒便不能在新疆本土立足。當(dāng)時民國政府曾表示:由于無力顧及,準(zhǔn)備放棄阿勒泰地區(qū)(此前阿勒泰直屬中央政府)。但楊增新傾盡全力,堅(jiān)持將阿勒泰納入中國新疆建置,有效地阻止了由于大清解體帶來的“多米諾骨牌”效應(yīng)。現(xiàn)在中國西北邊界的走向,是他擬定的。時至今日,不難看出這是符合中華民族長遠(yuǎn)利益的邊界。楊增新堅(jiān)持,在新疆要強(qiáng)調(diào)不同民族的共同點(diǎn)、強(qiáng)調(diào)同作為“新疆人”的責(zé)任感,至今仍然有積極意義。有了楊增新,中國才成為長鳴“雄雞”,而沒有成為敗落的“鵪鶉”。我們發(fā)現(xiàn)了東天山要塞,楊增新這位歷史人物便回到了現(xiàn)實(shí)生活中,那部晦暗難明的陳舊史冊,便不再是無字的天書。

2008年7月21日,經(jīng)楊增新親屬指引,我們來到北京郊區(qū)昌平的沙河地方。1928年(80年前)遇刺身亡之后,楊增新遺體通過俄國的西伯利亞鐵路運(yùn)到北京,就安葬于此。

在沙河公路邊,楊增新神道碑成為新的景觀,碑文由楊增新同僚王樹柟撰寫。我們?yōu)闂罟瑢⒕苾A灑在石碑前。一條大河(沙河)從公路穿過,兩岸綠意盎然,可視野中僅有石碑,見不到楊增新的墳?zāi)购卧凇?/p>

在河北村莊里偶然遇到了一位正在簸玉米粒的老農(nóng),看上去八十上下,他知道楊增新其人,并說出了墳丘的準(zhǔn)確位置。

目前北岸的沿河小路,在1958年以前曾是沙河的原始河道,1958年治理沙河水系,才改變了河道走向,在南邊挖掘了目前的U字形新河。老人指明:新河河床中的一個地點(diǎn)(旁邊有個水泵),便是楊增新墳?zāi)顾凇?958年修河之前,楊增新墓碑與墳丘一前一后都位于今天的河道之中,1958年時,只將石碑挪到目前的位置,為了水流順暢則將墳丘削平,墳?zāi)股显瓉淼氖呐c跨越舊河的一具清代石橋的材料。都做成了河堰。同時老人告訴我們,當(dāng)年沒有挖掘(破壞)墳?zāi)梗皇峭破搅藟烆^。在探險(xiǎn)考察過程,我對老人指認(rèn)這類沒有事先安排的訪談,具有較大的信任感。

2008年10月26日,楊增新的孫子楊紹箕夫妻、孫女楊紹芬夫妻來我家中,談了楊增新家族情況,以及他們尋找墳丘的情況。楊紹箕先生介紹,在上世紀(jì)70年代,沙河的南岸有一個漢白玉為基座的圓柱形建筑,距河道百余米,那應(yīng)該就是當(dāng)年的楊增新墳丘遺跡。他們希望經(jīng)有關(guān)部門配合,及時找到那個圓柱形建筑。盡管當(dāng)?shù)乩先怂f的,與有上世紀(jì)70年代相片為證的這兩個地點(diǎn)相距較遠(yuǎn),我們的出發(fā)點(diǎn)則完全一致,都希望能盡快確認(rèn)楊增新安眠的地點(diǎn),以便樹立相應(yīng)的標(biāo)志予以保護(hù)。

“老將軍”最終沒能夠“生入玉門關(guān)”。隱藏在東天山之中的要塞,是1919年前后楊增新獲悉來自外蒙古、在馬鬃山建立山寨的黑喇嘛,要遁入新疆避難,而外蒙古“內(nèi)防局”(公安部)已經(jīng)在邊境集結(jié)了一支精兵,隨時會越境追殺黑喇嘛而采取的預(yù)防性措施。為杜絕戰(zhàn)火竄入新疆綠洲村鎮(zhèn)、天山牧場,楊增新在黑戈壁的西大門,傾盡全力修建了東天山羽翼之下的警備區(qū)。這個要塞與眾不同之處在于,它除了是壯觀的歷史遺跡,同時它還是歷史往事與現(xiàn)實(shí)生活之間的轉(zhuǎn)換器。

一座保護(hù)新疆綠洲牧場的堅(jiān)固要塞,一具緊鄰現(xiàn)代化公路的巍峨墓碑,分別為楊增新其人構(gòu)筑了難以磨滅的標(biāo)志地。

土爾扈特騎兵

曾在東天山要塞布防

2008年春夏之間,我反復(fù)在歷史與現(xiàn)實(shí)之間穿行。

我——審視著2007年9月在“天山要塞”拍攝的相片,搜索當(dāng)時的經(jīng)歷與印象。在西部考察途中,我最重視現(xiàn)場感,從不忽視親臨其境的第一感覺。憑借在天山要塞實(shí)地拍攝的相片,通過回憶思考,我重新建立起探險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場。

“天山要塞”區(qū)分為幾個應(yīng)用區(qū)域,整個警備區(qū),有統(tǒng)一的供水系統(tǒng)與照明設(shè)施。一處山頂有個巨大的凹形巖石,如同仰面朝天的大碗,我爬到“大碗”邊緣,發(fā)現(xiàn)這里曾經(jīng)被煙火熏得漆黑。在山頂向峽谷望去,古道就在近旁蜿蜒,其它的軍事建筑群不約而同地簇?fù)碇按笸搿薄N一腥魂J過了時間壁壘……日落西山,士兵們用火炬點(diǎn)燃了“大碗”里存放的油脂,立時山谷映照得如同白晝,古道行旅仰望“大碗”,認(rèn)清路徑,戍守的軍士借助這土制“探照燈”,辨別敵友。其實(shí)這種照明方式,我在放牧歲月一再制作過。1968年到1972年的幾年間,每逢離開連隊(duì)居住地進(jìn)入天山夏牧場,我都要與老牧工一起,將馬燈燈油倒進(jìn)馬群駐地附近的凹形石碗或石壁縫隙,等待銀河橫亙、月色來臨,就點(diǎn)燃“天燈”。這成了我們排除寂寞、寄托鄉(xiāng)思的“儀式”。

一塊巨石中間,有個人工雕鑿出的圓柱形石洞。巨石應(yīng)該是軍旗所在的地點(diǎn),石洞里曾經(jīng)插著旗桿,晴空下升降的“五色旗”(中華民國的國旗),調(diào)節(jié)著要塞的呼吸。每逢升旗,軍號齊鳴,軍鼓震響,不同民族的軍人共同沐浴著天山峽谷的朝陽。在一周間,我為一張“天山要塞”的照片困惑不已。這張照片沒拍好,目標(biāo)不夠清晰,但問題不在這兒,在于那到底是什么設(shè)施。不錯,它無疑是一個水源地,已滴水全無的洼地仍然結(jié)成白花花的鹽堿殼,就像在軍馬場做知青期間我曾每天去打水的小澇壩——人工水池。可是,它又與人們的水源地(井渠)明顯不同,形狀如同長方的馬槽,而且有一簇簇騾馬踐踏的痕跡。對了。這是為軍馬特制的飲水地。每天軍馬放牧歸來,便奔赴水池低頭暢飲,同時,就在這里為它們補(bǔ)充鹽巴、馬料。也就是說,“天山要塞”駐防軍中,有自成建制的騎兵部隊(duì)。凝視著飲水池的相片,一個蒙古族民歌的旋律在我腦際縈回……

那是1984年,我第一次環(huán)游塔里木。在庫爾勒市,友人劉昆黎送給我他參與編集的《蒙族民間歌曲》,此后我在土爾扈特蒙古人的聚落地巴音布魯克住了一周,這本《蒙族民間歌曲》成了我的旅伴,其中有一首名叫《土爾扈特騎兵隊(duì)》的歌曲引動我的回憶。據(jù)《蒙族民聞歌曲》的《前言》,這首歌的創(chuàng)作背景是:楊增新時期,為防御不速之客,避免將戰(zhàn)火引入新疆天山的綠洲牧場,曾征調(diào)和靜縣土爾扈特蒙古騎兵部隊(duì)到哈密的天山戍守。

歌曲唱道:

清澈的泉水流過嶺哎,奔走的鐵青馬真威風(fēng)。博格達(dá)汗一聲令,走來了列隊(duì)的武裝騎兵。

哈密山,高入云,騎海騮馬的阿爾勒江好威風(fēng)。在博格達(dá)汗統(tǒng)率下,武裝的騎兵浩蕩不盡……

民歌是儲存在民間的記憶,它從一個側(cè)面證實(shí)(也為楊增新的文集證實(shí)),20世紀(jì)一二十年代,精銳的土爾扈特蒙古騎兵部隊(duì)作為一支威懾力量,曾遠(yuǎn)赴哈密的天山布防。可以說,這是自從乾隆中期土爾雇特蒙古部落回歸并定居在和靜以來,一次罕見的超越居住區(qū)域(原駐防地)的軍事調(diào)動。而這些蒙古騎兵部隊(duì)的新防區(qū)就在天山要塞。

天山要塞不同組合的建筑群,應(yīng)該是不同民族的部隊(duì)的駐防區(qū):

寫有“知廉恥,講禮義”中文訓(xùn)詞的,是回族軍防區(qū)。眾所周知,在楊增新時期,他倚重的是回族部隊(duì)。有清真寺的,是哈密王的部隊(duì)防區(qū)。而土爾雇特蒙古騎兵,是掩護(hù)側(cè)翼的客軍,軍馬有專門的飲水渠道,得到了悉心呵護(hù)。此外的軍事建筑群落,則分屬漢族、滿族部隊(duì)。不同民族的部隊(duì)防區(qū)互成犄角,聲息相聞,而又在統(tǒng)一的指揮調(diào)配之下,構(gòu)成封鎖天山峽谷的火力分布網(wǎng)。這,就是楊增新在位時的軍政格局,也是楊增新秉政時期(近20年間)新疆綠洲牧場得以休養(yǎng)生息的依持。

我將這些珍貴相片打印成冊,審視它們是我每日的功課。

“天山要塞”扼制著從黑戈壁進(jìn)入新疆的古道,可古道究竟通向何處?通過天山要塞的古道沒有標(biāo)注在我所見到過的中外地圖之上,弄明白它的起止,就等于洞悉了進(jìn)出天山的門徑。

2008年,是我們一百多北京知青到新疆伊吾軍馬場“接受再教育”40周年。從1968年開始,我在離“天山要塞”不遠(yuǎn)的軍馬場放了近五年軍馬。實(shí)際上,從軍馬場場部松樹塘到“天山要塞”,直線距離不過四五十公里,乘車只需半天路程,騎馬、趕馬車也就是一天多。1971年,軍馬場出現(xiàn)了鹽荒,我被派出前往馬鬃山拉鹽,在天山峽谷往返一周,買回一馬車鹽巴救急。當(dāng)年我作為裝車人與車把式老崔從一個叫“大石頭”的地方走出天山,但是,“大石頭”這個地名說明不了什么。可以肯定,當(dāng)年往返天山時從未見到過、或聽說過任何軍事設(shè)施。發(fā)現(xiàn)“天山要塞”,馬上啟動了我對1971年的記憶。

可是,1971年的記憶幫不了我,用衛(wèi)星遙感校正過的地圖幫不了我,前人的見聞幫不了我,要塞的相片也幫不了我。除了重臨天山,沒有什么因素能夠推動我再向前走上一步。

我必須回到東天山之麓,去印證自己的發(fā)現(xiàn)。

天山走廊概念的形成

2008年8月14日,考察隊(duì)再次進(jìn)入東天山。我們已經(jīng)是第二次、甚至是第三次來天山要塞了,可還是費(fèi)了好大周折,最后全憑直覺才找到這片裝點(diǎn)山谷的碉堡、戰(zhàn)壕。想起一年前曾如此順利地抵達(dá)要塞,真叫我感到意外。你不相信它存在,它卻突然出現(xiàn)在你面前。你有意來尋找它,復(fù)雜難辨的地形與巨石“八陣圖”卻使你茫然失措。這便是天山要塞潛藏到今天的秘密吧。

面對要塞,我覺得熟悉又陌生。天山山脈依舊,山間軍事設(shè)置依舊,陽光適度,氣候宜人,不同的只是經(jīng)過近一年的回憶反思,我們的目光有了新的焦距,我們的視野有了更寬廣的角度。

我特意走出上次考察過的區(qū)域,來到中間建筑群的山體背后,對什么叫“門戶”便有了身臨其境的感受。我沿清真寺走了一周,在巖縫中見到一個精美瓷瓶,那應(yīng)該是主持禮拜者本人凈手的器具。為天山綠洲牧場平安祥和祈禱,則是他日常工作。在雜草與碎石掩蓋中,我辨認(rèn)出幾處在石壁E生生鑿出的臺基,據(jù)一級一級的臺基的高度推測,當(dāng)年軍人有一定

比例是“童子軍”。找到后勤基地,我繼續(xù)尋找要塞的供水系統(tǒng),可惜沒有發(fā)現(xiàn)水源地。水源一定有,不然這樣大面積的軍事設(shè)施,曾駐防著不同民族的部隊(duì),全靠到遠(yuǎn)處拉水,不可能持續(xù)長久。僅是構(gòu)建這個地點(diǎn),全靠拉水也很難施工。特別引起我注意的是,整個要塞異常干凈,不管是建筑物遺址的犄角旮旯還是廢物集中傾倒地,見不到戍守軍人的生活垃圾。請不要忽視這一點(diǎn),要知道斯坦因在樓蘭古城獲得的文物,不少便出自“三間房”附近的一個一千五百年之前的垃圾坑。而我在天山要塞見到的零星廢棄物(礦泉水瓶、紙質(zhì)包裝等),全是近年來路經(jīng)者隨手丟棄的。顯然,當(dāng)年垃圾必定經(jīng)過集斂與填埋。這個防御區(qū)的特殊之處在于,全然沒有經(jīng)歷戰(zhàn)火(哪怕是局部的接觸)的痕跡,這一點(diǎn)與馬鬃山黑喇嘛的要塞截然不同,黑喇嘛的要塞明顯曾被焚燒過。

通過此行,我們從不同位置重新審視了“天山要塞”,我們將以“天山要塞”為始發(fā)地,沿古道一直前行,不管天山峽谷通向什么地方,都會向盡頭走去。

在十多個小時時間里,我們乘越野車通過天山門戶——“天山要塞”深入東天山,又沖出山脈的阻攔,抵達(dá)“天山第一城”哈密。這段路程,古人利用駝馬要走十天左右。

穿越東天山期間,我們一再與采礦人相逢,一再辨認(rèn)出縱橫交錯的小路,可沒有人能說得出這些道路究竟是什么時期出現(xiàn)的、最終通向何處。我們只能大致知道,沁城在什么方向,廟兒溝、八大石在什么方向,伊吾縣城在什么方向,下馬崖在什么方向。我們在天山山脈的懷抱中,突破了一個環(huán)節(jié),又進(jìn)入另外的環(huán)節(jié)。天山博大,天山雄奇,天山多姿多彩,天山冷峻無比。我在哈密地區(qū)的天山北坡度過了青春歲月,我始終關(guān)心當(dāng)?shù)氐臍v史發(fā)展與現(xiàn)實(shí)情況,可這一路為我上了新的一課,它告訴我,面對天山,我的歷史知識太片面,作為絲路行旅的后繼者,我對文明的理解太膚淺。通過從要塞開始,穿越東天山的這一路,我才真正認(rèn)識了那個獨(dú)處“鎮(zhèn)邊樓”的老人楊增新,知道他苦心孤詣在保護(hù)什么,他懼怕失去的究竟是什么。

楊增新是天山綠洲牧場的守護(hù)人,東天山要塞是他為屏護(hù)天山走廊設(shè)置的門戶,這個要塞駐守著他派出的快速反應(yīng)部隊(duì),并以“知廉恥,講禮義”為訓(xùn)令。由于他的戰(zhàn)略眼光,由于他的無可替代的權(quán)威,新疆各族百姓在20世紀(jì)前期的滄桑之變中贏得了寶貴的生存空間。

經(jīng)過此行,“天山要塞”有了更個性化的名字,即“楊增新要塞”,而我則為西部人文地理擬設(shè)了一個全新的題目:天山走廊。

天山與中蒙界山之間的空曠寂寞又繁榮興盛的寬闊地帶,曾是古人聚居、繁育、遷徙的走廊,從人類歷史時期以來就是游牧與農(nóng)耕兩種文明之間的戰(zhàn)略隔離帶,是銜接河西走廊的通道,也是中華文明發(fā)展過程中不同民族、文化的交流、碰撞與融合的場所。從明水到伊犁的天山走廊,是物質(zhì)文明的走廊,也是精神文明的走廊。

從2003年開始,通過11次探險(xiǎn)考察,我們提升了對額濟(jì)納到卡拉麥里這一廣袤區(qū)域的認(rèn)識程度。天山走廊概念的形成,則是直接收獲。由于它的存在,新疆人文地理研究增添了許多有聲有色的細(xì)節(jié)。

2008年8月14日走出天山峽谷,在一個叫大泉灣的地方與國道相逢,為等后面的車,我們在凜冽西風(fēng)中停靠在交叉路口。公路附近正在施工,路邊有一排工棚,休班在家的工人對我們相當(dāng)熱情。工棚外放置了兩個巨大的鐵籠子,那是鴿籠。鴿籠的西側(cè)用木板遮擋住,東側(cè)的鐵門卻開著,十幾對鴿子在籠中悠然自得梳理著羽毛。嘎嘎咕咕討論著只有它們才感興趣的話題。風(fēng)大得人都站立不穩(wěn)。

望著在寒風(fēng)中的鴿子,我問一位年輕人:“為什么不做個小一點(diǎn)的籠子,把鴿子拿到宿舍去?”年輕人說:“那,鴿子就不是天山的品種了。”我又指著其門大開的東側(cè)問:“鴿子不會飛走了嗎?”年輕人笑笑說:“鴿子知道,刮著這樣大的風(fēng),只要飛出去,它就再也回不來了。”

回想起剛剛穿越了天山,辨認(rèn)了天山走廊的起止點(diǎn),我的感受復(fù)雜又真切:離開天山屏護(hù),自古行旅很難抵達(dá)目的地。而沒有經(jīng)歷過與天山傍依的路途的磨練,行旅可能永遠(yuǎn)也找不到歸宿了。