新醫改的最后博弈

楊中旭

在醫改方案征求意見稿出爐之后的5個月內,各個不同的利益主體,對于醫改方案是市場化還是回歸計劃的走向,展開了激烈博弈

2009年3月18日這一天,王錦霞幾乎在淚水中度過。

第一個電話來自貴州。一家連鎖藥店老板對她說:秘書長,我代表全國280萬連鎖藥店的員工謝謝你!聽到這句話,王錦霞的淚水奪眶而出。

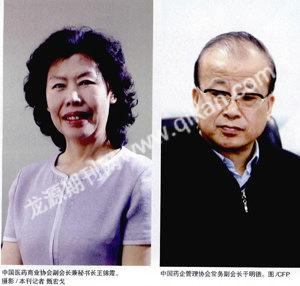

電話一個接著一個。一整天,這位中國醫藥商業協會副會長兼秘書長,把自己關在北京市永定門外中國醫藥大廈一樓的辦公室里,任憑淚水流淌。

此前一天,《中共中央國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見》(中發2009年6號)終于由中共中央辦公廳印發。3月18日,《醫藥衛生體制改革近期重點實施方案(2009—2011)也由國務院辦公廳印發。一些大型醫藥企業負責人,也在第一時間得到了消息。

在這之前的兩個月,國務院常務會議于1月21日原則通過修改后的醫改方案時,一些醫藥企業負責人,已經知曉醫改方案出現了一些“有利于市場主體的變化”。

而此前,2008年10月14日向全社會公布的醫改方案(征求意見稿)中,政府主導的計劃色彩,相對淹沒了之前的市場化意見。

兩封平信

2008年10月14日的醫改方案(征求意見稿)遭到了眾多醫藥企業的強烈抵觸。

“當時簡直跟炸了鍋一樣”。北京市某藥品流通企業負責人、同時兼任中國醫藥商業協會副會長的一位人士接受《中國新聞周刊》采訪時說。

10月底,正逢中國醫藥商業協會年會在天津舉行。2008年的年會恰逢協會換屆,但到會的會員們心思卻很少用在這上面,半個月前公開的醫改方案(征求意見稿)才是當仁不讓的首選議題。

“基本藥物由國家實行招標定點生產或集中采購,直接配送,減少中間環節,在合理確定生產環節利潤水平的基礎上統一制定零售價”,“城市社區衛生服務中心(站)、鄉鎮衛生院、村衛生室等基層醫療衛生機構應全部使用基本藥物,其他各類醫療機構也要將基本藥物作為首選藥物并確定使用比例”。

醫改方案(征求意見稿)上述規定中的“定點”“統一定價”“全部使用基本藥物”這3個詞匯,讓藥企老板們尤其難以接受,“大家的言辭非常激烈,都說這是重回計劃經濟老路”。北京某藥品流通企業總經理告訴《中國新聞周刊》。

兩天的會議很快結束。會員們覺得,時間有些不夠用,他們還需要發出更響亮的聲音。協會工作人員很快整理出兩份文件:中國醫藥商業協會關于對《關于深化醫藥衛生體制改革的意見(征求意見稿)》的修改建議、中國醫藥商業協會連鎖藥店分會關于在社區衛生服務中心(站)實施醫藥分開的建議。

這兩份文件,分別于11月5日和6日寄出。醫改小組的各部委,都在寄信人名單中。最后的一份寄往中央有關領導。

協會的工作人員提出,要不要用掛號信?王錦霞說,就用平信。

協會工作人員對會員們較為激烈的一些言辭做了修正。比如,刪除了“6000多家藥品生產企業是政府部門批準的,拿到生產許可證和GMP證書的。而由另一家政府部門推行定點,就是二次準入,行政性壟斷。應考慮有違法行政之嫌”、“醫療機構‘收支兩條線不是醫藥分開、‘零差率不是市場經濟”等語言。

而公立醫院管理體制的改革,仍然是會員們最為關注之處。第一份建議中說,“公立醫院改革是醫療衛生體制改革的核心。‘深化壟斷行業改革關鍵是‘引入競爭機制”。因此建議:“打破壟斷,管辦分開,允許各種經濟成分進入。醫院院長競爭上崗,實施院長負責制,賦予其相應的責任權利”。

兩年前,醫改方案評審委員會委員、解放軍總醫院原院長朱士俊在接受《中國新聞周刊》采訪時也說,“最關鍵的醫院管理體制改革,在醫改方案中卻很少觸及”。

信件寄出一個半月之后未見回音,醫改方案(征求意見稿)已經過了征求意見的截止日期(2008年11月14日)。

轉機來自2008年12月底。中國醫藥商業協會向副會長級單位發送了一份傳真,要求各副會長級單位“認真調研,準備講稿,在30日會議上發言”。而傾聽會員單位發言的對象,則是多部委醫改協調小組的部分官員。

中國醫藥商業協會連鎖藥店分會項目主管秘鐵華向《中國新聞周刊》回憶,在12月30日之前一周,多部委醫改協調小組的人員就已開始聯系中國醫藥商業協會,“每天都保持熱線聯系,部委來多少人,總計多少輛車,幾點鐘來,談多長時間,是否要準備茶點,雙方仔細商量了每個會談的細節”。

電話中,多部委醫改協調小組的一位官員對秘鐵華說,中央分管領導收到兩封平信之后相當重視,要求多部委醫改協調小組的官員到中國醫藥商業協會當面聽取意見。

12月30日,包括發改委、衛生部、人保部、財政部等多部委醫改協調小組的12名司處級官員來到中國醫藥大廈。“陣勢如同兩國談判一般”,秘鐵華后來回憶,12名官員與10名醫藥協會人士在長會議桌前相對而坐,王錦霞坐在國家發改委社會發展司副司長侯巖對面,王錦霞的左右手邊,則是金象大藥房董事長徐軍、老百姓大藥房董事長謝子龍、九州通醫藥集團總經理劉兆年等協會副會長。

會談氣氛一直很友好,但協會副會長們發言時并沒有客氣。兩個月前在年會上的激烈言辭再次爆發。原定兩個小時的會談時間被大大延長。天黑之前,秘鐵華進入會議室,發現大伙的臉都有些發紅,看起來情緒也有些激動。

會議的最后,侯巖做了總結發言,大意是:醫改方案(征求意見稿)并非像大家想的那樣缺少市場化內容,只是表述不太清楚。王錦霞接過話頭:既然有市場化因素,就不是原則問題,修改時應該表述出來。侯巖表示,醫改小組會吸取協會的正確建議,醫改方案一定會有所修改。

多部委醫改協調小組的官員們離開的時候,天色已黑,王錦霞和秘鐵華都下意識地看了看表,時針已經指向下午6時30分。聽取意見的時間,比預計延長了一倍以上。

交鋒

對于醫改最終的方案能夠吸收多少“市場”的意見,很多人心里沒底。于明德就是其中之一。

于明德,63歲,國家經貿委醫藥司原司長,現任中國醫藥企業管理協會會長,醫改“市場派”。2008年10月14日醫改方案(征求意見稿)公布之后不到半個月,中國醫藥企業管理協會也通過特別渠道上書兩封。第一封包括中國醫藥商業協會在內的33家協會聯合上書;第二封則由于明德自己起草,通篇只有14句話——針對醫改方案(征求意見稿)“重回計劃經濟”的傾向,提出了14條修改意見。

其中第一份建議中提道,“在2006年國內醫院的醫療收入總額3045.8億元中,藥品收入達到84%,醫院‘以藥養醫是不爭的事實”。

以部委官員身份參與了上一輪醫改(1997年醫改)的于明德,深知衛生系統的實際情況。2006年,藥品行業利潤大幅下滑,從29%降至11%。于明德認為,這是政府對微觀經濟插手過多所致。2007年1月,時任中國醫藥企業管理協會常務副會長的于明德與協會的其他同事,包括北醫股份董事長陳濟生一起,造訪衛生部,拜會了時任多部委醫改協調小組雙組長之一的衛生部部長高強。

于明德等人對高強直言,看病貴、看病難,與醫院的壟斷地位有直接關系,并強調:“業內有過計算,醫院的藥品加成實際上是42%,而不是15%。”高強當場核證——很快,衛生部財務司負責人來到會議室。于明德向《中國新聞周刊》回憶,這位負責人向高強坦承,這個數字是41%多一點。高強隨即表態,既然藥品中間環節那么多,能不能砍掉一些中間環節?

高強這句話,讓于明德對衛生系統后來推出的“醫藥定點”“全部使用基本藥物”等政策有了心理準備。于明德后來介紹,當時他還強調,實際上,42%只是醫療機構的藥品收益,如果算上醫生的回扣,這一數字就要達到60%~70%。

2009年3月30日下午,北京某大型連鎖藥店董事長接受《中國新聞周刊》采訪并證實,“以藥養醫”20余年來,醫院固定資產投資、醫生收入、員工福利絕大多數都來自藥品利潤。

在2007年1月的那次會面中,于明德等人還與高強探討了醫改的路徑選擇。高強認為,不能把經濟領域的市場化規律照搬到醫療衛生服務領域里來。

有過這樣一次面對面的交流,于明德對醫改方案的市場化路徑選擇不敢再抱樂觀情緒。2008年10月14日,醫改方案(征求意見稿)向全社會公布,政事分開、醫藥分開、管辦分開、營利性與非營利性分開等四大原則,在于明德看來,落實皆有困難。

于明德還認為,不僅醫藥分開路徑選擇了計劃經濟老路,管辦分開也存在自相矛盾。醫改方案(征求意見稿)中出現了“落實公立醫院獨立法人地位”的字樣,但“收支兩條線”硬性規定,卻讓社區衛生機構徹底變成衛生局下屬的分支機構。

2009年3月29日,另一位醫改市場派學者、北京大學光華管理學院衛生經濟系主任劉國恩在給中華醫學會授課時,如是回答江蘇省人民醫院南京醫科大學第一附屬醫院副院長趙俊的提問:趙院長,如果你的H(人力資源)和K(資本)都不由你掌控,你還談什么法人地位呢?

而“政府重點辦好縣級醫院并在每個鄉鎮辦好一所衛生院”的提法,也讓劉國恩不能認同。他告訴《中國新聞周刊》,這樣的規定,與“管辦分離”原則的關系,無異于以子之矛、攻子之盾。

“市場派”的圈里人越來越著急。“市場派”人士認為,部委的部門利益,如同鴨子潛伏在水面下的腳掌,看似向東實則向西。“分明是計劃體制下的行政壟斷造成了藥價虛高,資源配置不合理,結果這一輪醫改卻把板子打在了市場化頭上”。兩位北京藥企負責人在接受《中國新聞周刊》采訪時如是說。2008年初,有人建議,如果能夠找到一條更為直接的反映意見的渠道,也許會出現一線轉機。

醫保利益破局

王錦霞很快就找到了一個人,地方某大型藥企董事長兼CEO。2009年3月26日,這位企業負責人在其辦公室向《中國新聞周刊》提供了由他本人組織起草的一份私人版的《中華人民共和國醫藥衛生體制改革方案》。

2008年春天,王錦霞請這位負責人出面起草一份方案,這位負責人很痛快地答應:“我‘五一加一下班。”

方案全文共有8334個字。但這區區8000字,后來卻被解讀為動了衛生部和人保部兩大部委的“奶酪”。

在這個私人版方案的第十一條,出現了“保險定點是由保險公司來選定,制定標準,堅持違規淘汰制,而不是現在定點的少數醫院和少數藥店。應該建立起凡有執業資格的醫院、社區醫療中心、個人診所都應是醫保治療定點;凡有經營處方藥資格的藥店都應是醫保取藥定點”等建議——有觀點認為,這等于同時沖擊了衛生部的定點醫院和人保部的醫保壟斷這兩個部委的“核心利益”。

事實上,相關部門某官員曾當面“指點”劉國恩:如果你在抨擊衛生系統管辦不分的同時,也批評一下社保系統在醫保上的管辦不分,衛生系統對你的敵意就會消減許多。

1998年城鎮職工醫保制度建立以來,社保系統一直既管又辦。多部委醫改協調小組某位成員去年10月曾經打過一個比方:“你的汽車在北京以外的地方壞了,你投保的公司在當地的分公司就會受理你的報案和維修,醫保卻只能卡死在一座城市;你的汽車是在商業保險公司投保,而醫保卻只能放在社保局。換句話說,這和普藥定點沒什么兩樣。”

這條建議,有評論認為,不僅動了社保系統的奶酪,還對醫院藥方的壟斷地位構成了沖擊——凡有經營處方藥資格的藥店都應是醫保取藥定點——直接威脅著醫療機構總計42%藥品加成的隱性利益。前述北京大型連鎖藥店董事長告訴《中國新聞周刊》,他麾下的數百家藥店,只有一家擁有醫保定點資格:“為了維護醫院-衛生局之間的壟斷利益,規矩定得荒謬已極”。

寫就這份醫改方案的地方藥企負責人,在寫完并呈送方案之后非常低調,“去年7月之后,我沒再參與”。

今年1月8日,國務院醫改領導小組會議上,“由商業保險公司參與到醫保經辦中來、形成不同經辦機構之間的競爭”這一原則第一次被提出。

13天后的1月21日,國務院常務會議原則通過的醫改方案中,出現了“在確保基金安全和有效監管的前提下,積極提倡以政府購買醫療保障服務的方式,探索委托具有資質的商業保險機構經辦各類醫療保障管理服務”等字眼。

兩月后的3月5日,溫家寶總理在作《政府工作報告》時,提出要“建立醫療服務由利益相關方參與協商的定價機制”。

3月18日,《醫藥衛生體制改革近期重點實施方案(2009—2011)由國務院辦公廳印發,“探索公立醫院門診藥房改制為零售藥店等醫藥分開的有效途徑”出現在方案中。

不僅醫保壟斷破局,基本藥物“定點”也在2009年4月6日公布的新醫改方案中沒了蹤影。王錦霞在4月6日下午接受《中國新聞周刊》采訪時,在電話中難掩興奮。

改革的現實考量

新醫改方案何以在政府主導的基礎上,吸收了一些市場化改革的建議?各方均在猜測此舉的用意。

前述地方大型藥企董事長在接受《中國新聞周刊》采訪時表示,很顯然,由金融危機造成的內需不振等因素,已經壓倒了部門利益因素。

“去年中國全年的GDP總額30萬億,但居民儲蓄卻有45萬億。擴大內需、刺激消費就要從這45萬億著手。如果不有效解決醫療、就業、教育、住房這四大后顧之憂,老百姓如何肯把儲蓄放出來”?

但據《中國新聞周刊》了解,這種轉向,可能還有其他現實原因。

2009年3月份,王錦霞和于明德,曾經與財政部副部長王軍有過一次討論。王軍透露,在8500億的醫改大盤子中,衛生系統希望8500億元為“增加”部分,財政部門則希望8500億是“總計”。“之前已經每年補1000多億,再‘增加8500億有些說不過去”。王軍對王錦霞說。

就在圍繞8500億的醫改投入討價還價之時,財政部提出,按照全國藥品銷售總收入的15%給予公立醫療機構補貼。這筆賬,按照王錦霞的計算,是2007年全國藥品銷售總收入4038億×15%=606億。但衛生部卻認為補貼應該達到42%,總額累計約為1700億。

按照王軍的說法,如果財政的錢花得有效率,就需要通過政府購買服務,引導不同機構競爭來提高資金使用效率。

財政大幅補貼的不可能也使得衛生系統的管辦分開以及公立醫院的改制步伐加快。《醫藥衛生體制改革近期重點實施方案(2009—2011年)》中,出現了“要積極穩妥地把部分公立醫院轉制為民營醫療機構。制定公立醫院轉制改革措施,確保國有資產保值和職工合法權益”字樣。前述地方藥企老板向《中國新聞周刊》透露,此輪公立醫院轉制的比例,可能將占到公立醫院總量的40%,“我已經通過風投準備好了資金,等著開閘放水,我就收購醫院,完成自己的醫藥集團夢想”。

今年1月初,北京市主管醫改的副市長丁向陽在公立醫院轉制、廢止收支兩條線等問題上向一位學者問計。該學者對前者沒有意見,但對后者——建議衛生主管部門對于基層醫院的收支兩條線和醫保預付制同時試點,用事實來分清兩種模式的好壞。據《中國新聞周刊》了解,北京市新一輪公立醫院轉制即將展開,比例約在30%左右。

除了財政方面的考慮,來自相關部門的不同聲音,也被認為是加快管辦分離的一個因素。在今年兩會上,3月6日,在全國政協分組討論會上,全國政協委員、衛生部副部長、中央保健委員會副主任黃潔夫發言說:“如果醫院都實施收支兩條線,那則意味著回到上世紀70年代。如果全部醫院都按收支兩條線走,死路一條。”這次發言內容,與此前衛生部其他官員的發言,明顯并不一致。

衛生部內部意見的不統一,也折射出醫改博弈的復雜性,關于市場化還是計劃的爭論,即使到目前為止,也遠未結束。2009年新醫改方案顯示,未來數年之內,仍然是多種體系并存。新醫改方案提出,要“探索實行收支兩條線、公共衛生、醫療保障經費總額預付等多種行之有效的管理辦法”。

不同利益集團在本輪醫改方案出爐之前達成的妥協遠不止這一處。新醫改方案中還出現了“藥房托管”字樣——在王錦霞看來,藥房托管只是動了醫院的那42%的奶酪,利益轉向了大型醫藥企業懷中。至于衛生主管部門、藥品定價部門、醫生灰色收入的奶酪并未被動搖。

盡管也是中國醫藥商業協會會員,但前述地方藥企負責人在接受《中國新聞周刊》采訪時卻提供了另外一個視角:“藥品零差率沒有錯,藥房托管也沒有錯。零差率是第一步,托管是第二步,斬斷了醫療機構和藥品的聯系,至于斬斷醫生與藥品回扣的聯系,則是未來的第三步。”

“起碼我們可以活下來了”,前述北京藥品流通企業老板說,“醫改方案中的‘基本藥物全部使用條款已經被‘全部配備代替,定價權也交給了省級人民政府,這起碼是一種權力下放的思路,比權力集中要好許多”。

新醫改方案

4月6日,備受矚目的新醫改方案終于正式公布。

這份由國務院授權發布的《中共中央國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見》(下稱新醫改方案),全文1.3萬余字,共分六個部分。新醫改方案以“四梁八柱”為主要構架,要求形成公共衛生、醫療服務、醫療保障、藥品供應四位一體的基本醫療衛生制度,并完善相應的管理、運行、投入、價格、監管體制機制,加強科技與人才、信息、法制建設。

新醫改方案提出,要把基本醫療衛生制度作為公共產品向全民提供。醫藥衛生體制改革的目標分為兩步:到2011年,基本醫療保障制度全面覆蓋城鄉居民,基本藥物制度初步建立,城鄉基層醫療衛生服務體系進一步健全,基本公共衛生服務得到普及,公立醫院改革試點取得突破,切實緩解“看病難、看病貴”問題;到2020年,覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度基本建立,形成多元辦醫格局,人人享有基本醫療衛生服務,基本適應人民群眾多層次的醫療衛生需求。

據此,2011年之前要著力抓好五項重點。其中,基本醫療保障制度要全面覆蓋城鄉居民,三年內城鎮職工醫保、城鎮居民醫保和新型農村合作醫療(下稱新農合)的參保(合)率均達到90%以上;2010年各級財政對城鎮居民醫保和新農合的補助標準提高到每人每年120元;做好醫療保險關系轉移接續和異地就醫結算服務;國家基本藥物目錄于2009年公布,規范基本藥物采購和配送,合理確定基本藥物的價格;發揮縣級醫院的龍頭作用,用三年時間建成比較完善的基層醫療衛生服務體系;促進基本公共衛生服務逐步均等化,2009年人均基本公共衛生服務經費標準不低于15元,到2011年不低于20元;推進公立醫院改革試點,逐步解決“以藥補醫”問題;加快形成多元化辦醫格局,鼓勵民營資本舉辦非營利性醫院。

(本刊綜合整理)