無極剪紙:在探索創新中重放異彩

孫 達

剪紙是中國最普及的民間傳統藝術形式之一。無極縣一帶的剪紙藝術發源較早。據記載,從漢代開始,無極民間就有剪燈花、掛彩紙、剪年符、貼窗花的習俗。立春之日,民間藝人剪紙為花,“或懸于佳人之首,或綴于花下,相觀以為樂”。經過千百年悠久的歷史傳承,無極剪紙以其深厚的歷史底蘊和頑強的藝術生命力,吸收山西和天津楊柳青年畫影響,后逐步形成了形式多樣,題材豐富,古樸大方,純真完美,妙趣橫生的獨特風格,吸引了眾多民間藝術愛好者。2006年,“無極剪紙”被列入河北省非物質文化遺產保護名錄后,這朵民間藝術之花更是引起了世人廣泛的關注。

生活的藝術歷史悠久(小標題)

明末清初,無極剪紙就開始盛行。每逢節日、婚禮、祝壽、喪葬等,人們都用剪紙這種樸實的藝術形式表達個人的情感。據《無極縣志》記載:“漢侯坊陵,傳為古跡,在縣城西7.5公里處。《太平寰宇記》載,西漢景帝劉啟九子劉勝,受封中山靖王,食祿萬戶,侯坊一帶曾為劉勝封地。后來劉勝七世孫受封資亭侯,其甥(姓名業績無考)死后葬于此,號為侯坊陵……”。由于受地理環境影響,以侯坊陵方位命名的東侯坊,南侯坊,北侯坊等幾個自然村落,在當時大戶人家較多,其家庭婦女都愛好剪紙,刺繡,不少剪紙作品都貼在窗戶和走馬燈上,逐漸在全縣范圍內形成一定規模。

無極剪紙與民間刺繡有著不解之緣。清代無極,水豐土沃,經濟繁榮,百姓生活起居用品大都以刺繡裝飾。藝人用一把剪刀,幾張素紙,憑著心靈手巧,剪出生動活潑、寓意吉祥的花樣圖案,粘貼于面料上進行刺繡。直到現在無極民間刺繡還沿用此法。所以當地刺繡俗稱“繡花”,剪紙俗稱“剪花樣子”,就是緣于這兩種民間藝術的密切關系。

此外,無極剪紙的興盛與當地“春節鬧燈會”的習俗也關系密切。據載,清代中后期,約為咸豐年間,全縣各村都出現了燈會。家家戶戶不僅把燈籠掛在門洞內,而且把燈籠用各種花樣的剪紙圖案(花鳥魚蟲、神話人物、傳說故事等)加以裝飾,在正月十五這一天,選一些最好的花燈,組成少則近百人,多則幾百人浩浩蕩蕩的花燈隊伍,走村串巷進行表演。表演期間,人山人海,人們觀賞的不僅僅是花燈,更重要的是觀“燈花”,誰家的“燈花”剪得好,就會受到村人的贊賞和尊崇。如此一來,人們開始在剪燈花上大下功夫,有力地促進了無極剪紙的發展成熟。

在鬧燈會的影響下,無極剪紙藝術得到了很大的發展,也逐步形成獨特的藝術風格。無極剪紙藝人楊素苗遺留下的剪紙挑燈系列圖中的《魚燈圖》《兔燈圖》《青蛙燈圖》《石榴燈》等作品,都反映了“燈花”的特點,成為當時鬧燈會的縮影,也形象直觀地向人們展示了無極剪紙的發展歷程。

據無極縣文化館館長趙陟介紹,無極剪紙主要以宣紙為原料,屬單色剪紙。剪紙主要工具有剪刀和刻刀兩種,因剪刀剪受工具和材料的限制,所以現在的剪紙多用刀刻。刀刻剪紙還需要特制的石蠟或橡皮泥底版,制作工藝極其講究。刻刀是一種特制的刀具,有長、尖、圓、方、三角、月牙等不同形狀的刀具十幾種。根據圖案的不同,利用不同形狀的刀具來刻制。無極縣剪紙在舊時大部分用純一色的大紅紙為原料。隨著時代的發展,以及人們審美觀念的提高,剪紙所用的材料和色彩也由單一性向多元性發展。現行的剪紙五顏六色,不僅有黑白套色的,還有刻金彩襯的,鮮艷奪目,再加上形態各異的造型,深受廣大群眾喜愛。

我們在采訪過程中,觀看了大量的剪紙代表作品。在剪紙藝人的介紹下,我們了解到,剪紙藝術在生活的各個層面、環節都得以體現。如:過年時剪《鯉魚蓮子》《富貴有余》《歡度新春》《吉祥如意》以表示連年有余,新春快樂之意;正月十一日是舊時的老鼠節,在這一節日剪《老鼠要媳婦》《貓抓老鼠》等,以表達全民滅鼠,節糧歸倉之意。正月十五的《金猴鬧春》《舞龍圖》《花燈》,二月二的《二龍戲珠》《鯉魚跳龍門》等也都與節慶的意味暗合。婚慶的剪紙更為花樣繁多,大紅喜字最為常見,甚至洞房的屋頂、炕廂、嫁妝、茶具和家具都貼上帶“喜”字圖案的剪紙,如《荷花蓮子》《蛇盤兔》《全喜圖》《合碗》《五子登科》《石榴》《葫蘆》等以表示花好月圓,多子多福,早生貴子,輩輩富裕之意。甚至祝壽,喪葬都要用剪紙的形式來表示每個環節。

繼往開來的傳承人(小標題)

在無極剪紙漫長的發展過程中,不僅創造了大批優秀作品,同時也涌現出眾多的剪紙高手。由于年代久遠,對當時眾多的剪紙藝人和剪紙作品難以考查和發掘,唯一有據可查的就是李榮姐(1854~1926)。她是無極縣東侯坊村人,8歲時即小有名氣,其作品在燈花系列中最受歡迎。李榮姐成年后嫁柴城村楊拉造為妻,楊拉造一生行醫,能寫會畫,楊的書畫創作為李榮姐的剪紙提供了很大的幫助,使李榮姐的剪紙藝術水平發展到了一個更高的層次。李榮姐一生對無極剪紙藝術做出了很大貢獻,但由于年代久遠沒能留下更多作品,現只有一件作品存世。

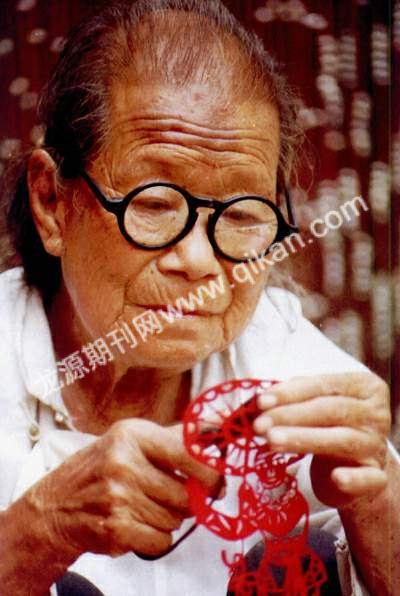

隨著無極剪紙藝術的不斷發展,從構思上不斷出奇,取材范圍不斷拓寬,世間百態無所不取,無所不剪,獨特的藝術風格越來越明顯,同時也造就了剪紙藝術的出新和剪紙藝人輩出。李榮姐的后繼傳人,楊素苗(1908——2000)(李榮姐孫女),是無極正村人,6歲能剪花鳥作品,她繼承了奶奶的剪紙技術,經過幾十年的錘煉,她的剪紙作品,在河北省甚至全國都廣為人知。在她在一生80多年的剪紙生涯中創造了近萬幅剪紙作品。現在收集到300多幅。她所剪的《龍鳳呈祥》《八仙慶壽》等20多幅作品,曾在省和國家大展中獲獎。

如今,李榮姐譜系傳人,綿延150多年,至今已有6代。

隨著傳統剪紙藝術的復興,不少剪紙藝人還創造性地發展了這一藝術。無極縣西南汪村的牛世民在繼承傳統技藝的基礎上,大膽創新,達到了新的藝術高度。

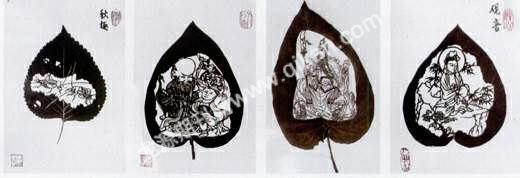

我們來到牛世民家。這是一個普通的農家小院,一進屋,一種濃郁的藝術氛圍便將人包裹得嚴嚴實實:桌子上擺的、墻上掛的全是各式各樣的剪紙。看那在火紅的紙上剪出來的“嫦娥奔月”“紅樓十二釵”,作品線條流暢,活靈活現,形神俱備、呼之欲出;在樹葉上剪出的蝗蟲、公雞、老虎等動物更是形態逼真、惟妙惟肖。

“我從小就酷愛剪紙。說起來,主要還是受我外祖父和小姨媽的影響,他們都是剪紙能手,尤其是我外祖父邢小兵,我懂事時他就已是當地很有名氣的民間藝人了。打小我就常住姥姥家,耳濡目染,慢慢也就喜歡上了這一行。那時興趣可真是大,做夢都想著怎么剪紙呢。”談到和剪紙的結緣,牛世民興致勃勃,“上初中時,縣電視臺播出了我們縣正村80多歲的老藝人楊素苗的剪紙技藝,還介紹了她剪紙的工藝流程,我就看著電視學。那時候我們初中美術課本上也有剪紙的相關內容,介紹得也很詳細,我就依據課本,一點點地自己琢磨著來。”

牛世民一邊向我們介紹、展示他的得意之作,一邊介紹剪紙的特點。他說,剪紙一般有兩種方法,一是用剪刀剪,一是用刻刀刻。現在一些大幅作品基本都是刻刀制作。他的那些以樹葉為“紙”的作品都是刻的。刻制的作品事先都有畫好的樣子,這樣創作出的作品形式感非常好,細節表現力非常強。而用剪刀剪,則是傳統的手法,更考驗藝人的功力。用剪刀剪,最難的是“冒剪”。所謂“冒剪”,就是沒有樣子,全憑藝人自己的構思,將紙張折疊,最后剪成一幅完美的作品。

說著,牛世民還向我們展示了一手絕活:兩剪剪出一個“囍”字。只見他將一張紅紙折來折去,然后拿起剪刀,嫻熟地唰唰兩下,然后將紙張小心展開,一個工工整整的“囍”就出現在我們面前。然后牛世民又向我們展示了他的“冒剪”功力,在與我們談話間,一個活靈活現的生肖“鼠”就完成了。

對于剪紙藝術的發展,牛世民也有自己的看法。“現在時代變了,這剪紙的內容也得跟著變,不能總是以前那老一套。既然剪紙主要是普通老百姓消費,那么,咱就得在他們的喜好上下工夫,他們喜歡啥,咱就剪啥。”

牛世民還在創新上花的心思還真不少。紙質作品不易保存,愛壞,牛世民就嘗試著做“葉剪”。“樹葉是多么天然的東西啊,和咱們這傳統的手藝一結合,肯定效果錯不了。但是剛開始的時候根本不行,用濕葉子吧那葉脈特別韌,一刻就全扯壞了,干葉子又特別脆,更不好做。怎么辦呢?我就想各種辦法,失敗重來,再失敗再重來,經過三個多月試驗,最終算是弄成了。”

在北京奧運會的祥云小屋里,牛大師的“葉剪”賣瘋了。牛世民正打算為自己的“葉剪”工藝申請專利,希望能將這一創新保護傳承下去。

說起以后的打算,牛世民對剪紙藝術的前景充滿信心。他說:“我是真心希望這老輩上傳下來的手藝能夠發揚光大,我自己肯定會努力,另外我還想多培養一些傳承人,把剪紙做成產業。經過我這么多年的發展,我感覺到,傳統文化大有市場。我是無極剪紙的傳承人之一,我也有責任有義務把它發揚光大。”

無極縣文化館館長、無極剪紙創作研究中心主任趙陟則在剪紙藝術的發展傳承上另辟蹊徑。他目前正在做的是努力挖掘、提高無極剪紙的藝術內涵與文化內涵。

我們在趙陟的電腦上,看到很多他最新設計的剪紙圖樣。他運用的完全是剪紙的手段,剪紙的語言,但表現的卻是中國傳統繪畫的意境與美感。趙館長說,這些圖樣僅僅是半成品,他還要在造型等方面多下功夫。

同時,趙陟也在創作材質上有所創新。過去的無極剪紙一般都是用紅紙,以表現喜慶、熱鬧的氛圍,趙館長則大膽放棄紅紙,利用藏藍色紙張,陰刻陽刻相結合,創作了一些內容為仕女、花鳥的作品。觀看這些作品時,我們被那種清雅、悠遠的意境所吸引,如同欣賞一幅優美的中國畫。

說起剪紙,趙陟有多年的研究,并且有一套自己的看法。

他說,剪紙不等于窗花。現在有許多對剪紙不太了解的人,總以為剪紙就是過年貼在窗戶上窗花,窗花就是剪紙。其實窗花只是剪紙在人們生活中使用比較廣泛的一種形式。過去,農村屋子里糊頂棚、貼炕廂,人們在喪葬儀式上用的紙錢、紙幡,紙人、紙馬、紙宅院,以及人們春節掛在門上的門掛兒,掛在街上的吊掛兒,都是剪紙。另外,制作剪紙的工具也不只是剪刀,而更多使用的是刻刀,因為刻刀可以刻制出更精細的作品,而且一次可以刻十幾張,甚至幾十張,這些也恰恰是我們先人智慧的體現。如果,我們追溯剪紙的歷史,用刀刻制,比用剪刀剪的做法更久遠。

趙陟還有一個大膽的想法:希望能夠做出“剪紙畫”。他說:“過去我們講到‘剪紙畫,一些美術界的朋友,不認可甚至批評,其實‘剪紙畫并不是我們的創新,這種做法早在明清時期就已經有了。無極剪紙的發展,就是因為有無極縣東侯坊的燈會,當時的一些剪紙高手,剪出精美的燈花圖案貼在燈籠上展示,久而久之,形成了燈花的風格,也形成了無極剪紙刀工細膩、流暢,構圖鮮活、生動、傳神,技法陰刻陽刻結合巧妙自然的三個特征。”

“說起來我這也不算什么創新。”趙陟謙虛地說,“明清時期,剪紙無論從樣式和技藝水平上,都達到了一個最繁盛的時期。清代人用剪紙摹古人字畫的很多,而且都剪出了很高的水平。有一首詩足以說明當時的一切:剪畫聰明勝剪花,飛翔花鳥泳萍魚,任他二月風光好,剪出垂楊恐不如。過去,古人已經做了,而且做得很好。可惜的是我們沒有去總結,沒有形成一種所謂體系的東西。我現在就是努力挖掘這個傳統,把它與時代、與當下人們的審美相結合,把這個傳統接上。希望我們的剪紙能夠百花齊放。我們現在的美術的范疇里有油畫、水彩畫、水粉畫、版畫,為什么不可以有一種‘剪紙畫呢?”

產業運作助力剪紙藝術發展(小標題)

為更好地發展無極剪紙產業,無極縣成立了由縣委、縣政府主管領導任組長,有文化、財政、發展規劃等部門參

加的無極縣民間文化遺產保護和發展領導小組,把民間文化遺產保護工作納入了縣域國民經濟和社會發展總體規劃,并建立健全了協調工作機制,從資金上給予大力扶持。

無極縣委常委、宣傳部長張彩珍告訴我們說,在上級各個部門的大力支持下,縣里建成了高標準的“無極剪紙展覽室”,成立了無極剪紙研究創作中心,并采取“公司+剪紙加工戶”的經營模式,注冊成立了帶動全縣剪紙產業發展的龍頭企業——無極縣創藝剪紙藝業有限公司,推動剪紙創作、生產、營銷市場化,逐步形成“政府扶持,部門引導,民營為主”的剪紙產業發展機制。目前,全縣各種成分的剪紙公司、創作室、工作室達到了10余個,剪紙產業從業人員300余人,培養青年剪紙人才220余人,產業化進程已步入一個新階段。

2007年5月,無極縣委、縣政府還聯合河北省民族民間文化研究保護中心、省群藝館共同主辦了無極剪紙藝術展。此次展覽采取實物展示和傳承人現場表演相結合的方式。展覽共展出八個系列150余幅形態各異、精美絕倫的無極剪紙佳作。這些作品中,既有散發著濃郁鄉土氣息的民俗作品,又有富于時代感的新作,展現出無極剪紙豐富多樣、異彩紛呈的風貌,體現了無極人民對美的創造和追求。展覽還介紹了以牛世民為代表的無極民間剪紙藝人、無極剪紙工藝流程、經營發展狀況及對未來建設的展望,反映了無極縣委、縣政府在剪紙藝術保護方面取得的豐碩成果。

張彩珍說,縣里已經制定了《無極剪紙保護與發展五年規劃》,明確提出無極剪紙以市場促發展的思路。按照市場化運作方式,注冊了無極剪紙商標品牌;為擴大市場占有率,在保持無極剪紙原有特點的基礎上鼓勵創新。在開發形式上,由傳統型向兼具時代特點發展,推動無極剪紙藝術在創新中求生存、在市場競爭中求發展,逐步形成“政府扶持,部門引導,民營為主”的剪紙產業發展機制。(責編:郭文嶺)