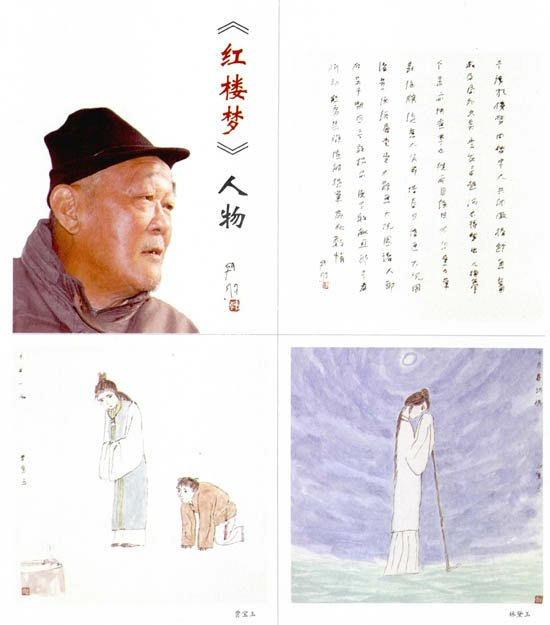

我畫《紅樓夢》人物

韓 羽

1977年,忽地心血來潮,沖著《紅樓夢》躍躍欲試蠢蠢而動起來。本也自知,習(xí)慣了變形夸張的漫畫之筆,怎能描畫窈窕少女綽約仙姝?可是“椿齡畫薔,癡及局外”久矣。

出版社向我約稿,要我寫寫個人創(chuàng)作體會,想起了二十多年前畫《紅樓夢》的事。追憶當時情況,就如何想?如何畫?略陳一孔之見:

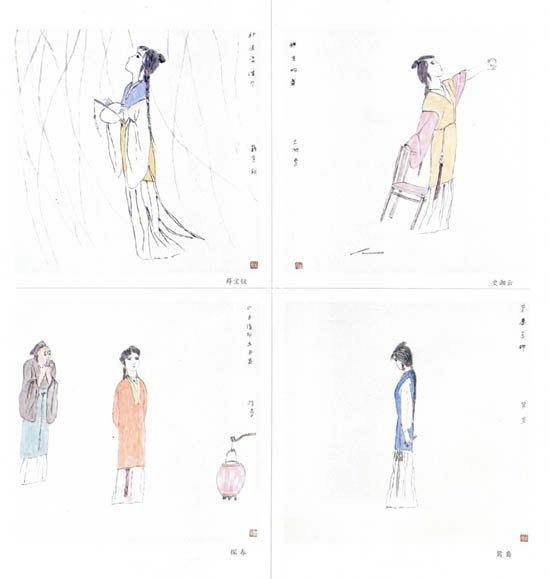

林黛玉

一提起林黛玉,人們就會想到黛玉葬花。“試看春殘花漸落,便是紅顏老死時。一朝春盡紅顏老,花落人亡兩不知!”無葬花不足以為黛玉;無黛玉不足適以葬花。用句老話:典型人物的典型情節(jié)。然而我認為它并不適宜于繪畫。

黛玉葬花即《紅樓夢》第二十七回“埋香冢飛燕泣殘紅”。葬花作為一個事件,其整體由兩個方面構(gòu)成:一是葬花的行為,一是葬花的動機。

先說葬花的行為。這行為不能不說有悖于事理,是荒唐之舉。人死了,要哀要葬。貓狗死了,也要葬,而花本草木,也哀也葬,這就令人匪夷所思了。比如,當看到一個女孩子哀哀切切地在葬花,孰能不笑其癡癲?這一點就連林黛玉也意會到了,故曰:“儂今葬花人笑癡。”

再說葬花的動機。緣何而葬花?答案在《葬花詞》。《葬花詞》可以八字概括:凄婉哀絕、蕩氣回腸。是《葬花詞》使人深切地感觸到林黛玉之高潔、之哀愁、之孤苦無依。無人可以對之傾訴,而又要傾訴。只好由人而移之花木,轉(zhuǎn)為與花木同病相憐;由落紅而哀自己,因自己而哀落紅。

葬花之舉是“果”,《葬花詞》是“因”。兩者不可或分。無《葬花詞》,無以給荒唐的葬花行為以合理解釋;無荒唐的葬花行為,無以深化《葬花詞》的凄婉哀絕。寓哀婉于荒唐之中,愈荒唐愈見其哀。

且以繪畫對之比照:葬花,是具體的人和花,固適于繪畫描摹。可是《葬花詞》是詩,是語言藝術(shù)。語言藝術(shù)不受時間、空間限制,有極大的跳躍性、組合性。它可以把不同事物、不同概念交錯糅合,以達其或比或興(《葬花詞》的凄婉哀絕就是得之于比興)。而受制于時間、空間的直觀藝術(shù)繪畫,只能對之而嘆束手輟筆。正如劉勰之所說“才非短長,理自難易耳”。

文學(xué)作品中的黛玉葬花,一旦成了繪畫中的黛玉葬花,也就意味著失去了一半:失去了《葬花詞》之“因”,徒留有葬花行為之“果”。這與還“珠”之“櫝”何異?

或許有人會說,我們看到過畫中的黛玉葬花,并未覺其荒唐,同是凄切哀婉。這也是事實。然而細加分辨就會發(fā)現(xiàn)這并不是由繪畫中發(fā)出的信息所致。而是《紅樓夢》給予觀者的印象至深,是觀者在觀賞繪畫的同時將自己的原有印象賦予繪畫的。實則與繪畫無關(guān)。

我畫林黛玉,避開葬花,另覓出路。人的思維有時真怪,明明擺在眼皮底下很容易想到的,偏是七繞八繞之后才想到。綜觀林黛玉的短短一生,與之結(jié)了不解之緣的,一是花,一是詩。黛玉對花是“葬”,對詩是“焚”(焚稿斷癡情)。我將“葬花”與 “焚詩”合在一起,前者去其“花”字,后者去其“焚”字,移花接木,成為“葬詩”。正欣欣然,猛然想起林黛玉不早就有這句詩了:“冷月葬詩魂”。我繞了個彎子。看來人們所謂的“悟”,并非聰明所致,實乃得之于笨。

我謂黛玉葬詩比之葬花更宜于繪畫。既免除了“荒唐”之弊,又因“詩魂”抽象,較之具體的花,其與孤傲高潔等概念更易殊類相感。

又似乎沒有白繞彎子,同是“冷月葬詩魂”,卻也有小異。林黛玉的詩,是“冷月”葬詩魂。我畫的是“林黛玉”葬詩魂。是黛玉葬詩魂?還是黛玉為詩魂之化身被冷月所埋葬?無論是此是彼,畫筆均可縱橫其間。

史湘云

史湘云爽朗豪放,嫵媚而有丈夫氣。“愛厄 (二)哥哥”咬舌子,偏又口無遮攔。曹公用“憨”字狀之,尤令人忍俊不禁。

將文學(xué)中的史湘云“克隆”成畫中的史湘云豈不快意?其實這也是畫者的一點私心。或曰創(chuàng)作沖動;或曰見其所愛必欲得之。但是文學(xué)中最精彩處最打動人處,又往往是畫者的禁區(qū)。我在《憨湘云醉眠芍藥茵》的芍藥茵旁繞了半天,終于廢然而嘆:沒法畫。

畫出來的,有時語言說不出來,語言說出來的,有時畫不出來。語言的“醉眠芍藥茵”令人想到的是習(xí)俗未染天真無邪的史小姐。而畫出來的“醉眠芍藥茵”則只能是“睡美人”的史小姐了。比如俗語 叫“占著茅坑不拉屎”,令人想到的是尸位素餐,可是你畫出來試試看?

就這一回目看,無“醉眠”不足以顯示史湘云之豪飲;只豪飲而無“醉眠”猶如畫龍沒有點睛。其實早在“醉眠”之前,在紅香圃小敞廳內(nèi),曹雪芹已將筆尖瞄準史湘云了。看那湘云先笑著說,“拇戰(zhàn)”正合了她的脾氣。看那悄悄地拉香菱,教她說“藥”字。看那“湘云等不得,早和寶玉‘三‘五亂叫,猜起拳來”。看那“用筷子舉著 (半個鴨頭),說道:‘這鴨頭不是那丫頭,頭上哪有桂花油?”……如謂“醉眠”是“龍睛”;這些細節(jié)則是龍的形體了。

繪畫與文學(xué)的不同處,是它只能著眼一點,只能描摹某一事物的某一剎那。“醉眠”固然是妙筆,是“龍睛”,如果將畫筆只拘圃于“醉眠”,猶如沒有龍之形體的“龍睛”,體之不存,睛將焉附?

“醉眠”雖妙,只能割愛。退而求其次,把史湘云喚醒,再回到紅香圃小敞廳里的酒席旁邊,讓她“三”“五”亂叫,猜起拳來。

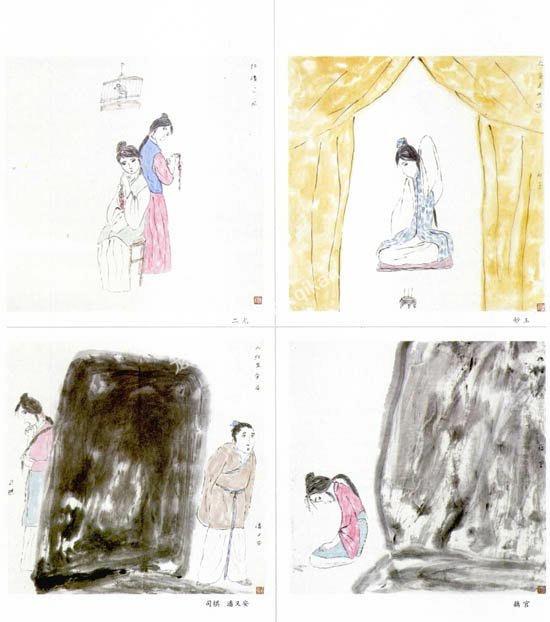

尤二姐、尤三姐

把姐妹倆畫在了一起。

尤二姐把玩著賈璉的定情物——九龍佩。

尤三姐抱持著柳湘蓮的定情物——劍。

是二人的不同人生追求,也暗示著不同的悲劇結(jié)局。

然而這有點近似“圖解”了。立此存照,引以為戒。

賈璉

“情遺九龍佩”的賈璉,在戲曲中是著花花公子衣裝(此時已是賈敬出殯之后,按禮,已脫孝服了)。從繪畫著眼,不妨仍讓他穿著孝服和尤二姐廝混。居喪之哀,茍且之歡,正是一個“孝”字的好寫照,一個浪蕩子的好嘴臉。

花襲人

“花氣襲人知晝暖”,馥郁花香,乘人不備而襲之。其迷醉人也如是,其蠱惑人也如是。花美而香而鬼祟,古人詩詞如此寫照,可謂一絕。

偏偏“專在這些濃詞艷詩上做工夫”的賈寶玉,以此詩句為花家姐姐命名,又可謂一絕。

“情切切良宵花解語”,襲人不僅如花,且能解語。無怪王夫人越發(fā)感愛:“我的兒,你竟有這個心胸,想得這樣周全!……只是還有一句話:你如今既說了這樣的話,我索性就把他 (賈寶玉)交給你了。”

可是賈寶玉疑惑起來:“誰這樣犯舌?況這里事也無人知道,如何就都說著了?”

雖然賈寶玉肯定為“諑謠謑詬,出自屏帷”,但“按跡循蹤”閱遍書中所有有關(guān)襲人章節(jié)卻又查無實據(jù)。似結(jié)非結(jié),若滅若現(xiàn)。花襲人之有城府在此,曹雪芹寫實手法之高明也在此。

讓畫圖中的花家姐姐作拂拭妝臺狀,而鏡中的眼神似別有所窺。襲人之“襲”,其庶幾乎?

藕官

提起藕官祭藥官,芳官眼圈兒一紅,嘆口氣道:“這事說來,藕官兒也是胡鬧。那都是傻想頭!她是小生,藥官是小旦。往常時,她們扮作兩口兒,每日唱戲的時候,都裝著那么親熱,一來二去,兩個人就裝糊涂了,倒像真的一樣兒。后來兩個竟是你疼我,我愛你。藥官兒一死,她就哭得死去活來的,至如今不忘,所以每節(jié)燒紙。”

試想,如芳官不講,誰能悟得到此?戲臺上已是假的;更何況女扮男裝。然而竟你疼我,我愛你,倒像真的兩口兒。有趣的是,這個“丈夫”忽地被賈寶玉撞見,又立即意識到自己本是女孩子,不好意思得“我也不便和你面說”。而芳官既說這是“胡鬧”,卻又“眼圈兒一紅”。

畫藕官,就畫她“偷偷燒紙”。“偷”本來不是好字眼,但又不全是“不是好字眼”。尤二姐死了,賈璉也偷偷燒過紙。就因了這“偷”,我對賈璉忽然有了好印象。

因作畫,與《紅樓夢》相廝纏,雖舉鼎而絕臏,亦種瓜而得豆。

朱光潛論詩,謂“詩與人生世相的關(guān)系,妙處在于不即不離”。借朱先生這四個字用到插圖上來,插圖與文學(xué)作品的關(guān)系亦應(yīng)不即不離。“不即”則如風(fēng)箏斷線;“不離”則死句下。