青年努爾:一半是失意,一半是躁動

王 剛 劉 剛 王 婧

居住在新疆自治區烏魯木齊人民廣場附近的努爾·納吾凱爾覺得自己就像個硬幣,永遠都有與生俱來的兩面,但在生活中表現出的,卻從來都只是其中的一面。

26歲的努爾是漢維混血,父親是漢族,母親是維族。100%維族血統的人會很容易發現他身上漢族的成分,維族的女孩子大多不喜歡他,而漢族女孩子卻對他的深眼窩、高鼻梁趨之若鶩。

努爾從來不跟人說自己血里流淌的漢族的二分之一血統。這是他長這么大最大的秘密。他的漢族父親,在他很小的時候就離開了他。

7月5日,當努爾在大街上遇到那些失意的年輕人高舉拳頭游行的時候,他也加入其中。有那么一刻,他身上一種不協調的感覺來得更加猛烈了,他不知道自己在空中揮舞的拳頭,洋溢著哪一半的血。

他下意識地摘掉了自己的眼鏡,因為戴著眼鏡,讓他看上去像個漢人。

但他的激情卻很快就消失。努爾在暴亂發生前的那一夜,悄悄溜回家中。之后,烏魯木齊發生了流血的騷亂。

二分之一的迷惑

關于生父,努爾只了解幾點:一、他是個漢族人;二、聽母親說,他是個知識分子;三、母親對這個男人充滿怨恨。

努爾還在懷里被人抱著的時候,經常遭遇另一半身份的質疑。大人們抱著他,都會開玩笑問,你爸爸去了哪里?你是什么人?

努爾小時候的回答完全視心情而定,有時候是漢族,有時候是維族。

關于身份的沖突,有時候也零星地發生在這對母子之間。他至今清晰地記得,小時候母親不準他在家里說漢語,還為此罵過他。雖然母親的漢語也說得很好。

母親和努爾住在人民廣場漢人聚居區,但是母親卻堅持讓努爾去上維族學校。

努爾對于漢語有著先天的優勢,在很小的時候,他就能流利地說漢語了,這讓他在維族孩子里更顯得另類。

努爾上小學,開始遭遇更多質疑。當時已經是90年代初,周圍的維族人對于身份開始愈發敏感起來,在維族學校,有同學對他的身份提出了質疑。他隱約感覺到,自己身體里有著一半和另一半的沖突。

直到16歲,一切往事重又被母親提起。當時要登記身份證,母親鄭重其事跟他說,努爾的生父是個漢族,她和這個男人在努爾兩三歲的時候就離婚了,原因是感情不和。

最終,在努爾的身份證上,寫的是維族。

關于生父,努爾沒有絲毫感情。但他對于母親和那個男人的故事,卻充滿著小心翼翼的好奇,他從別人那里了解的消息是,母親和生父是80年代初結婚的,當時在烏魯木齊這個城市,漢維通婚的現象已經沒有解放初期那么普遍。

新疆解放之初,大批內地人口的遷入,各民族混居現象日益普遍,族際婚姻的發生頻率升高。

當時維漢通婚的例子隨處可見。而到了70年代,經歷了文革,此類通婚基本上就持續不下去了,在民間,維族人更愿意在自己的族群里尋找找另一半。

當時,來自政府的態度是,對于維漢通婚“一不提倡,二加以保護”。而來自民間的情況仿佛要更復雜,努爾不知道自己的父母當時面對著怎樣的社會環境,但事實是,沒過幾年雙方就離婚了,而且彼此充滿著不理解。

到了80年代,漢維通婚的情況已經不多見。到了努爾這一代,維漢通婚就更少。有時候,他問母親,自己如果拋開維族的身份,去找個漢族的女孩結婚如何,母親的回答很冷靜,她說,我會不要你。

只剩一半的努爾

16歲,這是努爾對于身份真正啟蒙的一年。

他開始疏遠自己的母親。他不想聽到關于自己身份的絲毫信息,不想知道上一代人的對或錯。

當他拿到身份證的時候,努爾做出了選擇。他開始有意識掩蓋自己另一半的漢族血統,徹底變成一個百分百的維族“巴郎子”。

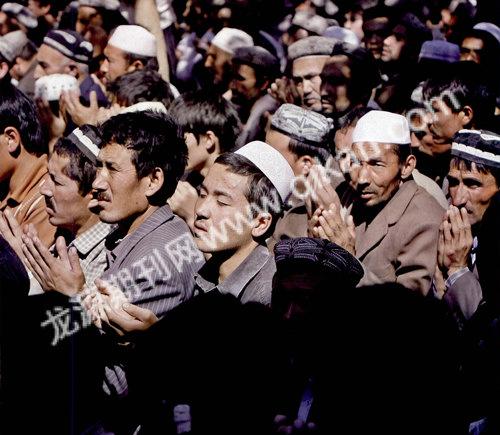

他開始留意自己的胡須和喉結是否像個維族小伙子,他密切關注著自己的頭發是不是卷曲、發黃的;他開始試著每周去清真寺做禮拜,嚴格遵守著穆斯林的宗教習慣。

唯一難以改變的,是他的近視。近視在維族小伙子中并不多見,他敏感地覺得這是來自生父的遺傳。

努爾的朋友圈子也只是圍繞著維族年輕人展開,好在沒人懷疑他的身份了。但有些沖突卻在內心隱隱發作,比如,他不太習慣別著刀子穿行在傍晚的大街,不太習慣有的同伴老土的穿著,他喜歡香水,迪奧或者博柏麗。

而且致命的是,很少有維族的年輕女孩喜歡他這種書生類型的青年。維族女孩都更喜歡陽剛的、充滿雄性氣息的維族青年。

18歲的時候,努爾選擇去內地讀大學。他說不清楚是為了什么,或許僅僅是為了逃避母親。

2001年高考的時候,努爾被中國傳媒大學錄取,主修新聞專業。努爾享受了少數民族的高考政策優惠,加分50。那一年,中國傳媒大學在新疆僅招收了兩個民族學生。

但也從這一年起,新疆少數民族畢業生的就業率開始出現下降。兩年后,少數民族大學生也開始像內地大學生一樣實行“雙向選擇,自主擇業”,畢業生從以前的分配制度改向自主擇業。這對于新疆的民族學生是一個十足的壞消息。

新疆社會科學院民族研究所教授李曉霞針對新疆少數民族大中專學生的一份研究表明,傳統的維族大中專畢業生,其就業市場多為國家機關、事業單位和國有企業。維族青年本身的漢語水平、外語水平,以及技術性畢業生少,而人文類畢業生多,都造成自主擇業后的少數民族畢業生就業率的下降。

近年來,人文類的學生不如技術類的畢業生更好找到工作。而接收畢業生的單位,從直接分配改為畢業生自主選擇之后,一般要求“逢進必考”,使很多人,尤其是漢語水平不高的人無緣進入。一些崗位進人還有民族成分的規定。

而從企業來看,用工完全走向了市場化,過去曾經實施的對企業招工中的少數民族比例控制早已不再存在,少數民族畢業生要完全憑借自己的能力面對市場。

種種因素之下,實行自主擇業后,2003年起,新疆少數民族畢業生就業形勢日益嚴峻。

在南疆三地州,甚至流傳著一些不成文的定律。大學生越多,村子越窮;讀書越多,家里越窮。越來越多的南疆青年開始涌向首府烏魯木齊,或者流向內地。

努爾當時根本不知道這些,他只想逃向內地,遠離自己身份沖突的中心。

在北京

2001年至2006年,努爾的大學生活在北京度過。這五年中,他內心中身份的沖突從未停止過。

一方面,努爾愛著這個城市,渴望畢業后留在這里,另一方面,他抱怨著飲食上的不適應和北京水果的味道。2004年暑假的時候,他去過上海、蘇州,甚至更南方的深圳。他愛上了星巴克的拿鐵和外灘的西餐廳,這些烏魯木齊都沒有。

在學校里,努爾沒有真正戀愛過,因為學校里的維族女孩除了跟他一起考進來的一個之外,少之又少。喜歡他的漢族女孩倒是不少,但他并不感興趣。

在北京,新疆青年努爾喜歡上了儒家文化。

2005年春,他喜歡上了于丹。幾乎讀遍了于丹所有關于孔子、莊子的書。在畢

業前最狼狽的日子里,努爾在傳媒大學的教室中聽過于丹的演講。演講結束后,努爾向于丹提問,作為一個少數民族青年,在紛繁復雜的現代都市里,應該怎么去立足?

因為努爾學過播音,那一天在課堂上,他的聲音很洪亮,腔調十足。努爾覺得,那一刻他很給維族人爭面子。

于丹給努爾簽名寫了一長串,大意是,我希望你做到最好的自己。

因為這句話,努爾打算留在北京。和他一起考入傳媒大學的另一個維族女生,畢業后早早地回了新疆。

起初,在北京的路看上去一帆風順。2006年夏天,他一心想進中央電視臺,為此他參加了2006年的央視主持人大賽,進到了前40名,距離成功就差一步了。

但是后來情況變得糟糕起來。因為民族習慣,努爾飲食極不方便。進入決賽后,那里沒有能夠解決民族餐飲的地方,大大影響了他的發揮。再加上他眼睛高度近視,角膜又出了問題,最終只好退出。

畢業后,在北京的日子變得艱難。首先面對的是租房子,努爾開始有意識地掩飾自己骨子里此前張揚的那一半。他開始出門戴帽子和眼鏡,這讓努爾看上去更像一個漢族青年。

差不多找了半年,努爾才在西三環找到一個住處。隨后的半年,他穿行在北京的環路之間,投了無數的簡歷。

與此同時,為了疏導南疆找不到工作的年輕人,新疆自治區政府開始有意識地把維族青年輸向內地。2006年,僅喀什疏附縣一縣,就組織了233名勞動力到天津企業務工,全年轉移農村勞動力7.02萬人次。

和那些來自南疆的年輕人一樣,努爾試圖在大城市找到自己的夢。他夢想著做個電臺DJ或者電視臺的主持人,他為此做著長久的準備,每日模仿著何炅的主持臺風,這不僅沒有為他帶來一份工作,認識不久的維族女友也離開了他。

努爾當時還想,實在不行就在迪廳做個DJ。直到2007年的一天母親來電話,說很想他。隨后,在北京的努爾大病一場。從醫院出來之后,努爾買了回新疆的機票。

失意者的街頭

2007年年底,回到烏魯木齊的努爾,出路并沒有變得開闊起來。

在人才交流市場上。可以看到的希望顯然不多。新疆的企業數量比起內地本來就非常有限,這些企業對少數民族畢業生的漢語、英語水平表示懷疑。如果能力不存在問題,一些以漢族人口為主的聘用單位(大多為企業),也往往為避免因風俗習慣,主要是飲食習慣方面的差異所帶來的麻煩,而控制聘用少數民族畢業生。

為了改變這一狀況,2003年,中共新疆自治區黨委和政府出臺了《自治區黨委、自治區人民政府關于鼓勵普通高校畢業生到基層就業的意見》,如規定中小企業當年招用高校畢業生及失業人員總數超過本企業職工總數的50%,或招用少數民族畢業生和女畢業生占本企業職工總數的25%以上,減免部分稅費等招工優惠政策,但成果并不明顯。

2008年,努爾開始嘗試著出國。去美國是他的夢想,也是烏魯木齊年輕人為數不多的幾條好出路。烏魯木齊每年試圖出國留學的年輕人都保持著兩位數增長,拒簽率也將近達到一半。

在這個城市的年輕人看來,眼下的好出路包括,考公務員、做老師、進電視臺,再或者就是出國。但努爾被拒簽了。

努爾在2008年還試著找過很多工作。他自始至終地渴望做一個出鏡主持,最初是電視臺,后來是廣播電臺,再后來,他甚至向烏魯木齊的一家大型商場投去了簡歷。

當時這個大型商場招收3到4個部門經理,但是報考的人有200多個。努爾被錄取了,這是這家商場迄今為止錄取的第一個少數民族中層經理。但是干了一個月,努爾辭職了。這個工作不是他想要的,整天和銷售打交道,讓他覺得這和自己的夢想離得越來越遠。唯一讓他值得懷念的,就是在這一個月里,為商場主持了8周年店慶的晚會。

努爾還是喜歡舞臺。

2008年后的一年多,他嘗試了很多個工作,但都持續不久。和努爾一樣,周圍一些從內地回來的民族青年,就業的路子都顯得狹窄而有限。一些名牌大學的畢業生為了一個公務員的編制甚至等了3~4年。努爾一個復旦畢業的同學,一直在自治區某機關實習,如今都兩三年了,編制還沒有落實,一個月僅有400元的收入。

在2007年到2009年的三年中,努爾連續三次參加了烏魯木齊公務員的招考。但每年這個城市針對民族干部的更新都很有限,他連續三年落榜。

面對越來越多失業的年輕人,新疆自治區政府從2003年以來,面向內地進行勞務輸出。據不完全統計,2003年一年,新疆勞務輸出54萬人次,2004年輸出100萬人次。

但這些措施只是針對新疆農村青年的勞務輸出,對于那些有文憑、見過世面的大學畢業生,政府可以提供的有效辦法依然不多。

待業在家的努爾,內心沖突始終不斷。2008年,得知努爾未能出國的消息后,他一個北京的同學給他電話,說可以幫他把戶口遷到內地,前提是把民族身份改成漢族。

努爾偷偷地想過許久,甚至小心翼翼地去母親那里求證生父的消息。母親對于那個男人的恨至今絲毫未減。而那個男人,現在可能就在北京。

努爾從來都沒有想過自己的生父竟然有可能在北京,那個自己曾經想方設法試圖留下的地方。自己在那里待了五年,竟然和這個人沒有一次相遇,他覺得這個人離他很遠。

努爾關于生父的這份微妙關系無法和維族的朋友分享,成為他很多年來內心的一個秘密。

對于這種莫名的沖突,努爾有時候也覺得不能接受。一方面他個人顯得越來越西化,聽HIPHOP的音樂,跟老外說幾句不流利的英語。甚至為杰克遜的死而禱告。但另一方面,他在觀念上卻越來越趨向保守,他希望找一個溫順的維族女孩做老婆,而且必須是處女。

2009年6月,烏魯木齊開始進入不安的夏季。努爾還在大街上尋找著自己的希望和心儀的女孩。

與此同時,因受金融危機影響,新疆的經濟狀況開始變得不太妙。2009年初,新疆針對3.8萬家中小企業新增90億元貸款,意圖減少一些企業因受金融危機影響出現限產或停產。這些企業吸納和安置就業的人數,超過了30萬人。但同時,因為企業不景氣出現的失業人員,也越來越多了。

韶關錄像之火

6月底,來自廣東韶關的消息流傳于當地維族青年之間。他們通過QQ群,轉發著一個視頻地址。視頻是用手機拍的。像素很高。

視頻里一群南疆的維族青年被追著打,看了后,努爾感覺很難過。

以前上大學的時候,努爾很少和漢族人鬧矛盾。在他看來,維族人和漢族人出現沖突,往往是因為維族男孩在語言上說不過漢族青年,所以就干脆干起來。維族青年骨子里有野性的一面,讓他們驕傲且不甘受挫。

來自廣東的謠言各種各樣,最為離譜的說法是,在當地有300多個維族女青年被強奸了。而在當地務工的南疆維族女工僅只有200多人。

這些消息讓努爾很憤懣,但包括努爾

在內,可能并不了解全面的信息。

2007年8月,針對南疆地區多年組織農村剩余勞動力外出務工的現象,北京大學社會學人類學研究所教授馬戎,曾以喀什地區疏附縣為樣本,在當地做調查并發表了《新疆喀什地區疏附縣勞務輸出調查》。在做調查時,一位維族鄉長曾告訴馬戎,2007年3月,內地的一個鞋廠需要勞動力,計劃招60人,他帶隊去企業考察,專門帶上攝像機,把廠子的情況、宿舍、食堂、車間都拍下來,刻成幾張光盤,發給每個村,在一周的時間內讓全鄉農民都看到,“最后組織自愿報名,90%以上都是自愿報名的。”

7月13日,視頻內的打斗發生地、廣東韶關旭日玩具廠的人力資源部經理賀玲接受《中國新聞周刊》記者采訪時介紹,旭日玩具廠屬勞動密集型企業,工廠招生產線上的工人,對文化要求不高,接受9年義務教育即可。

今年年初,招工信息放到網上之后,“縣勞動部門是通過網上了解到旭日用工信息,”7月10日,在接受境外媒體集體采訪時,新疆自治區疏附縣長艾海提·沙依提介紹,經新疆方面有關領導同意后,專門派出人到企業考察,認為旭日用工需求大,5月2日,雙方互相考察10天后,疏附縣第一批325名維吾爾族的員工,就在6名領隊的帶領下,抵達韶關,進廠。6名帶隊干部大多數是疏附縣當地副科級干部,極個別是教師。

賀玲介紹,維族員工和漢族員工的薪酬標準屬于“同工同酬”。員工每月休息4天,工作日每天8小時,薪水28元(工資)+5元(津貼),每天加班3小時,按白天正常班的1.5倍計算(約5,25元),一般情況下,一個員工一月薪水在1400元~1600元。

此外,旭日玩具廠和疏附縣勞務輸出辦簽定協議時,還專門針對少數民族的風俗和習慣做出特別承諾。新疆籍員工住在一塊,每間宿舍10人,工廠2棟3層樓的食堂,每層2個操作間,單獨列出一個操作間為新疆籍員工食堂,廚師也一并來自疏附縣,以50人配一名廚師的標準;餐具等用品隔開;牛羊肉等食物由新疆籍員工在指定的清真食品供應商處采購。

新疆籍員工遇到最大的問題,就是語言交流存在障礙,“他們能聽懂漢語,但幾乎所有人都不會很流利地說漢語。”賀玲對《中國新聞周刊》記者說。

語言障礙其實也是馬戎在《疏附縣勞務輸出調查》里單獨提出的一個值得注意的細節。“南疆農村中小學長期以來實施的是民族教育,即用維吾爾語講授全部課程,從小學三年級才開始講授漢語課程。由于課本難度低和缺乏漢族教師,這些中小學畢業生的漢語能力很差,基本上不能用漢語進行對話。”

自2000年新疆維吾爾自治區政府大力推動雙語教育后,這一語言學習模式才開始發生變化。據2007年4月疏附縣教育局統計,全縣小學生中只有3.1%進入“雙語班”學習,初中學生中有8.7%進入“雙語班”,高中學生中只有2.9%進入“雙語班”。換言之,前幾年畢業的維吾爾族初中生基本沒有漢語交流能力,2008年也將只有133名初三學生從“雙語班”畢業。

為了克服語言障礙,在很多媒體有關新疆勞務輸出的新聞報道里,經常捕捉到年輕姑娘小伙手捧《實用漢語會話手冊》大聲朗讀的細節。

“或許由于漢、維族語言及生活習俗有所不同,平常假期時,工人間有小摩擦,”旭日國際集團主席蔡志明接受香港媒體采訪時說,但都不曾釀成大問題。

“出事前,沒有打過一次架,廠方對新疆籍員工也比較滿意,所以才會不斷增加用工數量。”賀玲介紹,5月25日,疏附縣第二批300多人,抵達韶關。6月22日,第三批,170多人進廠。

“三批一共輸送了818人,出事前,有40多人因為不適應當地的環境返鄉,剩下大約780人。”賀玲介紹,根據廠方和疏附縣的協議,本來男女工比例應為1:1,但實際操作過程中,新疆籍男工比例大于女工比例,男工500多人,女工200多人。

“這是一宗充滿偶然性的、單純的群體斗毆事件,”韶關市公安局副局長劉國強7月9日接受中新社記者采訪時介紹,連參與斗毆人員使用的工具,都是臨時在宿舍、車間順手拿來的垃圾桶、床腳架。

劉國強介紹,這起事件很大起因是雙方語言不通,互相之間溝通困難,而此前社會上曾有謠言,稱該廠有發生漢族女工被新疆籍員工強奸的事件,因此一起因小摩擦引發的事件逐漸升級。

但烏魯木齊的年輕人,受到這個錄像的刺激,開始醞釀著示威。

7月5日,在廣場,努爾遭遇了示威游行的維族學生們。努爾取掉眼鏡迅速加入了其中。

但最終,努爾沒有留在廣場而是回到了家。也許,是他骨子里流著的另外一種血液,幫助他做出了這個下意識的選擇。