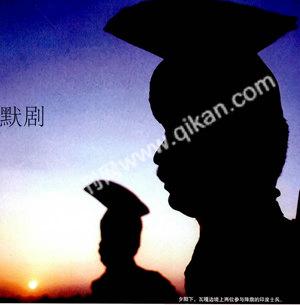

降旗秀:印巴邊境的幽默劇

陳 穎

如果說降旗儀式原本是一場政治示威活動,現在卻成為娛樂全世界的“降旗秀”我以為我同時看到了印巴之間對立與默契的兩面,是彼此微妙而復雜的關系折射,好比看到了一場印巴的幽默劇。

降旗儀式也能成為一場幽默秀?

不遠萬里來到印度邊境之城阿姆利則后,才發現這里所謂的“降旗秀”(Border Displays)原來比鼎鼎有名的大金廟更有懸念。

瓦嘎(wagha)邊境站是“降旗秀”的實際秀場。這個邊境站兩端各走30公里左右,分別連接著印度錫克教圣城——阿姆利則和巴基斯坦歷史文化名城——拉合爾。

如果說印度和巴基斯坦自古以來是同一個大家庭的兄弟,那么到了上個世紀40年代后期則是兄弟反目,這對同胞兄弟因宗教信仰等不同而分道揚鑣,從此制造出長達半個多世紀的“印巴沖突”。

作為印度和巴基斯坦之間唯一開放的陸路邊境,60多年來瓦嘎幾乎記錄了一部印巴之間的《戰爭與和平》:一起分吃獨立日的糖果,雙方從交火到交換囚犯,這里見證了太多的故事。我以為其中最有趣的細節,恐怕就是雙方各扯一面大旗,還在同一個時間、同一個地點、同一種方式舉行“降旗秀”了。

不過慕名前往瓦嘎邊境站的路上,我多少有些忐忑。半個月前,正是我拿到印度簽證那天,印度爆發了震驚世界的孟買連環恐怖襲擊事件,導致印巴之間硝煙再起。從廈門踏上這趟印度之旅已讓我幾經掙扎,何況現在還要跑去印巴交界這個是非之地?

黃昏時分,當我們風塵仆仆趕到印度一側的瓦嘎邊境站,果然感到了些許緊張的氣氛:只見這里三步一崗,五步一哨,隨處可見荷槍實彈的士兵;進場還得“過關斬將”,先寄存物品,再男女分列,搜身檢查……雖然一路提心吊膽,但好在有驚無險,降旗秀還可以免費觀看。

走上扇形大看臺后,感覺一下涌入人海——身邊人頭攢動,數以萬計的印度面孔波浪起伏。再往對面看,哇——不遠處就是巴基斯坦看臺,那邊的觀眾也是黑壓壓一大片!難道這里即將上演一場印巴版的“快樂男聲”?

與偌大的看臺相比,“降旗秀”的舞臺小得多,只占據兩扇鐵門的兩側。這兩扇鐵門橫跨印巴兩國國界線,分別嵌有兩國國徽,也可謂是雙方共用的“國門”。而國門兩側的旗桿上,印度的三色旗和巴基斯坦的新月旗迎風招展、相映成趣。

突然掌聲雷動,“降旗秀”就要開演了!

這邊5名印度儀仗兵閃亮登場,他們個個是1米9左右的“巨人”,身穿華麗軍服,頭戴高聳花冠,一派英姿颯爽。

隨著遙相呼應的兩聲長嘯劃過上空,只見他們邁著英國式的正步,擺著齊肩高的直臂,箭步如飛地向“國門”沖刺!動作之神速,好像錄像帶上的快放鏡頭。

再看巴基斯坦那邊儀仗軍的動作竟也如出一轍!一樣的人高馬大,一樣的訓練有素,如果不是因為軍服顏色灰藍,與印度版的大紅大棕形成強烈反差,我還以為看到了鏡子反射。

眼看印巴儀仗兵舉步生風相互逼近時,戲劇性的一幕出現了:

兩隊人馬突然在國門前同時“剎車”!彼此面對面站立,傲然對峙,氣勢洶洶,好像恨不得進行一場生死決斗。

隨后一個個儀仗兵開始上演夸張的動作:他們狠狠地把腿甩過頭頂,再使盡全力把靴子砸在地上,大有踩扁對方之勢。接著一聲怒吼,再來個神氣十足的亮相;只見他們昂首挺胸,雙手叉腰,甩頭對視,趾高氣揚——再加上頭頂的花冠高高翹起,不由讓人聯想到了好斗的“大公雞”架勢。現場看得我瞠目結舌,而后又忍俊不禁。

就這樣經過幾番擲地有聲、劍拔弩張的比試和較量,印巴兩國國門終于嘩地一聲打開。這時雙方才互相敬禮、禮節性握手,表現出難能可貴的“和氣”。可當軍號響起,隨著兩邊國旗同時降落,剛剛開啟的國門又再次關閉。

如果說儀仗兵是“降旗秀”當然的主角,觀眾作為配角也同樣有戲。因為從頭到尾印度觀眾部群情激昂,他們有的手握拳頭,有的揮舞國旗,異口同聲高喊著“印度斯坦金達巴(印度萬歲)”的口號,震得地動山搖;而對面巴基斯坦看臺上的觀眾也毫不示弱,“巴基斯坦金達巴(巴基斯坦萬歲)!”的叫嚷響徹云霄……這樣拉鋸戰的號角此起彼伏,一直伴隨著精彩的“降旗秀”畫上休止符。

我身邊一個印度小男孩可謂是表現出色的“拉拉隊”成員,又吹口哨又搖旗吶喊,忙得不亦樂呼。可當“降旗秀”結束,這男孩卻搶先沖向“國門”,不無好奇地趴在那里打量起對面的世界……

如果說降旗儀式原本是一場政治示威活動,現在卻成為娛樂全世界的“降旗秀”——這到底是滑稽的泄憤表演,還是搞笑的政治鬧劇?不同的人可能會有不同的詮釋。我以為我同時看到了印巴之間對立與默契的兩面,是彼此微妙而復雜的關系折射,好比看到了一場印巴的幽默劇。