摻雜硫化鋅的制備與光學特性的研究

史新宇 孫元平 李劍平 徐寶龍

[摘要]采用共沉淀法制備Co2+/Ni2+摻雜的ZnS納米材料,對所制備樣品進行XRD、SEM和PL表征。結果表明,樣品的發(fā)光峰是ZnS及摻雜離子復合作用產生的發(fā)光峰,樣品分別在438nm、469nm、504nm、531nm、562nm和602nm波段表現出發(fā)光特性,并簡要介紹其發(fā)光機理。

[關鍵詞]硫化鋅 摻雜 光致發(fā)光譜

中圖分類號:O43文獻標識碼:A文章編號:1671-7597(2009)0810005-02

納米材料具有特殊的物理化學特性,例如具有獨特的表面效應、量子限域效應及宏觀量子隧道效應等,因而納米材料在光學、電學、催化等領域呈現出許多優(yōu)異的性能。近年來,半導體納米材料激起眾多研究者的興趣。ZnS作為一種過渡金屬硫化物,是寬禁帶(3.66eV)II-VI族半導體,也是一種重要的發(fā)光材料[1],1994年,Bragava報道了在納米ZnS基質中摻入Mn2+后,其發(fā)光量子效率大大提高[2],從而引發(fā)了人們對摻雜微粒中雜質離子與基質之間相互作用等問題中新的物理化學內容廣泛的興趣。我們采用共沉淀法對合成Co2+/Ni2+離子摻雜ZnS晶體進行嘗試,獲得了不同組份的摻雜晶體,并對其光致發(fā)光性能做了初步的研究。

一、實驗過程

準確稱取一定量的硫脲(SC(NH2)2)、氯化鋅(ZnCl2)、氯化鈷(Co

Cl2·6H2O),分別配制成水溶液,將硫脲(SC(NH2)2)、氯化鋅(ZnCl2)水溶液相混合并用磁力攪拌2h,然后加入氯化鈷(CoCl2·6H2O)溶液,并繼續(xù)磁力攪拌2h,制得反應前驅物。將配置好的溶液放入恒溫水浴鍋中加熱至95℃,保持溫度繼續(xù)攪拌2h。滴加氨水(NH3·H2O)至溶液中,使其pH值為13~14,升溫并保持溫度為100℃,繼續(xù)攪拌并加熱2h后停止。用蒸餾水和無水乙醇對產物進行反復多次洗滌,最后在100℃下烘干。

依照同樣的方法,依次改變反應物的摩爾含量或添加氯化鎳(NiCl2·

6H2O),反復實驗,制得樣品,留作測試。

將制得的各個樣品編號,列表說明(見表1)。

二、結果和討論

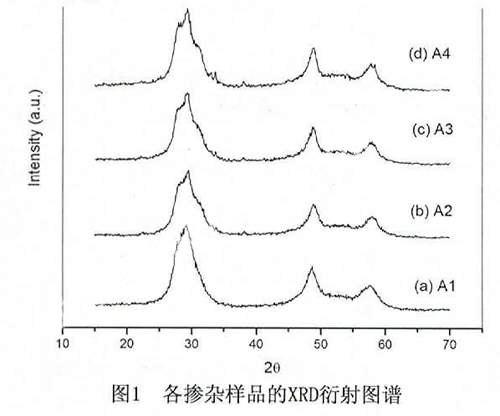

(一)XRD分析

圖1是各比例摻雜樣品的XRD衍射圖譜,ZnS存在兩種形式的同質異構體,一種六方硫化鋅(α-ZnS)結構,即纖鋅礦結構,另一種為立方硫化鋅(β-ZnS)結構,即閃鋅礦結構[3],從圖中可以看出,圖譜中的三個最強峰位置的2θ值與標準β-ZnS在(111)、(220)和(311)晶面所對應的28.58o、47.61o和56.45o相比很接近,制得的納米微晶具有立方閃鋅礦結構,衍射峰譜中沒有出現雜質相金屬硫化物的特征峰,表明摻雜金屬離子處于ZnS的晶格、間隙或表面位置,摻雜離子還未在宏觀上獨立成相,對晶體結構并無實質上的影響。

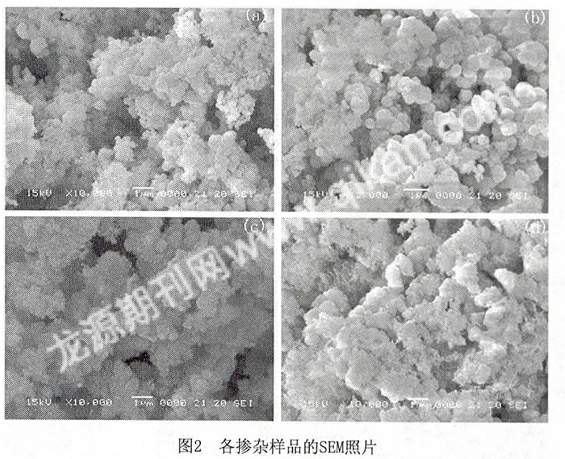

(二)SEM電鏡照片

圖2是摻雜各樣品的典型掃描電鏡(SEM)照片,可以看出,摻雜樣品的顆粒大小平均約為70nm,形狀基本呈球形,且樣品的均勻性和規(guī)整程度比較好。

(三)光致發(fā)光分析

本實驗采用10mW的波長為325nm激光器,激發(fā)光和放射光的狹縫寬度均為0.5mm。為研究摻雜樣品的發(fā)光特性,我們將所測的各個樣品的光致發(fā)光光譜(PL)綜合比較繪制圖譜如圖3所示。

從圖3中可以看出,各個摻雜樣品的發(fā)光峰的左肩有明顯的肩峰出現。摻雜離子的摻雜比例不同,其光致發(fā)光曲線也有所差別,隨著摻雜離子濃度的增加,其發(fā)光峰有略微的藍移,從508nm藍移至502nm,并且其肩部的發(fā)光峰強度也有所增強。

我們以樣品A2的光致發(fā)光光譜為例,詳細解釋摻雜樣品的發(fā)光特性,對其PL譜線進行高斯擬合,結果如圖4所示。

我們從圖中可以看到,摻雜ZnS的發(fā)光機理相對來說比較復雜,其圖譜中有6個發(fā)射峰。位于438nm處發(fā)光峰的出現主要是由于Co/Ni摻雜后,由Zn填隙造成的。469nm出的發(fā)光峰應該是由于來自ZnS晶體表面S的不飽和sp3軌道引起的空穴陷阱和Zn空位引起的[4]。位于504nm處的發(fā)光峰,可能是由于Zn空位或填隙S離子造成的,531nm的發(fā)光峰,是由于ZnS的點缺陷引起的,應該是間隙S造成的[5]。而562nm處的黃色發(fā)光峰,則是因為電子從導帶Zn空位能級的躍遷導致發(fā)光[6]。602nm處的發(fā)光峰也是由ZnS的缺陷引起的。

三、結論

我們通過共沉淀法制備了Co2+/Ni2+摻雜的ZnS納米材料,合成的ZnS材料為立方相結構,對摻雜樣品的光致發(fā)光光譜進行了分析,發(fā)現樣品分別在438nm、469nm、504nm、531nm、562nm和602nm處有6個發(fā)光峰。其發(fā)光峰隨摻雜比例的不同而產生藍移。

基金項目:山東省自然科學基金資助項目(Y2004A11);煙臺大學博士后基金資助項目(WL03B15)

參考文獻:

[1]Chen L,Zhang J H,Luo Y S,et al. Effect of Zn2+ an Mn2+ introduction on the luminescence proterties of colloid ZnS:Mn2+nanoparticles[J].Appl.Phys.Lett.2004,84(1):112.

[2]R.N.Bhargava,D.Gallagher.Optical properties of manganese-doped nanocrystals of ZnS[J].Phys.Rev.Lett.1994,72:416.

[3]LI Ya-ling,WANG Yu-hong,CHEN Jian-feng,et al.Preparation of Zinc Sulfide Nano-particles by High-Gravity Method[J].Journal of Inorganic Materials,2003.18(6):1362.

[4]M.Godlewski,M.Skowroński.Effective deactivation of the ZnS visible photoluminescence by iron impurities[J].Phys.Rev.B 1985,32:4007.

[5]T.Mitsui,Y.Yamamoto.Cathodoluminescence image of defects and luminescence centers in ZnS/GaAs(100)[J].J.Appl.Phys.1996,80:6972.

[6]Ching-Wu Wang,Tong-Ji Sheu,Yan-Kuin Su.et al.Deep Traps and Mechanism of Brightness Degradation in Mn-doped ZnS Thin-Film Electroluminescent Devices Grown by Metal-Organic Chemical Vapor Deposition[J].Jpn.J.Appl.Phys.1997,36:2728.

作者簡介:

史新宇(1978-),男,山東煙臺人,煙臺大學光電信息科學技術學院在讀碩士,師承徐寶龍教授,從事納米材料的研究。