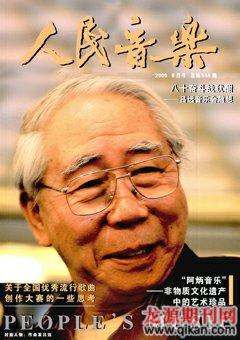

葉茂果繁:在民族音樂的沃土中

晨 楓

在共和國作曲家的陣壘里,軍旅作曲家方陣一直占據著舉足輕重的地位。這一現象不僅已經被六十年的歷史所證明,也被新時期三十年的現實所證明。

回溯上世紀初從我國近、現代歌曲誕生至今的百年歲月,一代又一代的作曲家們為我們留下了多少難以忘懷的優秀歌曲?而“共和國”誕生后的五六十年代,一批隨著解放戰爭的迅疾步伐走進嶄新歷史的作曲家們,又把多少激情化成了動人心弦的旋律,讓我們為之感動?時光飛逝,歲月無情,今天,那批作曲家中的不少人已經作古,健在者也已邁入人生暮年,鮮有作品問世,而在歌曲創作旅程上整整走過了將近六十年的田歌,卻仍然活躍在當今的歌壇上,展現出不凡的藝術青春,這無疑是一種值得關注的現象。

任何獨特現象的出現,都有其內在的必然因素。田歌之所以能夠長久馳名于當代歌壇,是由他獨特的人生旅程、生存環境以及創作道路所決定的,甚至可以說,是由于他半個世紀將自己的事業、追求以至青春、生命慷慨無私地交付給新疆那片廣袤而多彩的土地的一種必然。

1948年,不滿16歲的田歌,就帶著一把自幼學習的二胡,由故鄉山東單縣參加了中國人民解放軍,成了一名年少的文藝宣傳員。他隨著解放大軍的雄壯步伐,從華東經過華北,匯入了第一野戰軍與華北野戰軍解放大西北的炮火硝煙之中,并于翌年秋天走進了我國西陲新疆。此時,為適應部隊文藝宣傳工作的需要,他開始學習其他樂器與作曲,掀開了他音樂人生中的嶄新一頁。

作為一名部隊文藝戰士,在新疆這片剛剛獲得和平解放的多民族聚居的神奇土地上,他懷揣著一片熾熱的情懷,時而邁開雙腳,進果園,走田野,觀賞熱瓦甫與手鼓伴奏下頗具特色的維吾爾民間歌舞表演;時而又騎著駿馬,走草原,進氈房,與哈薩克牧民一起在冬不拉的琴聲里放聲歌唱。當然,作為一名邊防軍人,那終年被積雪掩蔽著的邊防哨所,那每天都在農田里創造奇跡的軍墾生活,更是他與他的無數戰友們的神圣哨位……

1955年,他被調入新疆軍區政治部文工團。無論是擔任樂手、樂隊隊長,還是從事專業作曲、擔任創作組組長以至后來成為主抓業務工作的副團長,他依然背著一把只是用來彈撥的小提琴與一支用來記錄民歌的鋼筆,無數次把腳印留在天山南北、伊犁河谷、牧場氈房、葡萄架下、雪山冰峰、邊防哨卡……多少風雨驟降,多少暴雪漫天,無人能夠知道在他身在新疆將近五十年的漫長歲月里,他如饑似渴地從新疆十三個兄弟民族的民歌源泉中究竟汲取了多少奇異動聽的民歌乳汁。也無人能說清在這近五十年的生命歷程中,他究竟多少次將自己被火熱生活所點燃的激情化成了悅耳的旋律,然而有一點是毋庸置疑的,那就是正是在這日復一日年復一年的生命旅途中,他慷慨無怨地支付著風華正茂的年輪,如饑似渴地汲取著音樂創作的營養。他學會了一支又一支的各族民歌,也學會了一杯一杯地開懷飲酒,他結交了許許多多天山南北的朋友,也在潛移默化中在性格中融入了慷慨豪放、熱情爽朗……作為軍人的田歌,明白自己作為人民的兒子,他應當為人民去做什么,又怎樣去做;而作為部隊的文藝戰士,他明白自己肩負的崇高責任感與神圣使命感究竟有多重的分量。于是,一支一支的歌曲旋律便成為了他對珍藏在胸中的赤子情懷的真切傾訴,也構成了他令人贊嘆的藝術歷程。

1958年,他的那首《啊!親愛的伊犁河》(麓楓、田歌詞),以其具有的鮮明哈薩克音樂風格與高亢、明亮、婉轉、動聽的旋律,由邊疆進入內地,在普通聽眾中引發了共鳴。這無疑是一個信號,為這位不滿25歲、步入專業為時不久的青年作曲家更多作品的問世,拉開了序幕。果然,在此后的七八年時間里,田歌將一首又一首后來被證明應當屬于佳作的歌曲作品,幾乎是以集束式的方式奉獻給了社會。

翌年,田歌受邀為八一電影制片廠拍攝的反映新疆生產建設兵團軍墾戰士生活的大型紀錄片《綠色的原野》創作插曲。在新疆那片無名的荒野上,他同導演張加毅,反復體味著各自對兵團戰友、對這片富饒土地的種種感受,共同用一腔戀情釀制著所要創作的這首歌曲。就這樣,許多年來苦苦采集、又深深窖藏在心中的維吾爾族音樂素材,猶如噴泉般洶涌而出,終于構成了那首以抒發兵團戰士內心獨特情感的《草原之夜》的動聽旋律。這首在杳無人跡的蒼茫原野上無聲地產生的歌曲,在影片上映后,立即引發了非同尋常的反響。雖然因為在其后的一段不短的時光里,由于其濃厚的個性抒情色彩而為當時的政治氣候所不容,從受到“批評”直至遭到禁唱,但進入新時期以來,這首歌再次被幾代抒情男高音演唱者們競相演唱,并享有了“東方小夜曲”美譽,便無可置疑地證明了其所具有的高品位的美學價值與持久的藝術生命力,也成為作曲家創作生涯中的一座高聳的里程碑。

1963年,為參加全軍第三屆文藝會演,他與詩人郭正位合作的那首《毛主席的話兒記在我們心坎里》,再次從軍內唱到整個社會。歌詞中諸如“山澗當做木馬跳,風雪當做戰馬騎”、“青石板上烙大餅,罐頭盒里煮大米”一類對邊疆戰士生活的獨有體驗與獨具匠心的藝術表現同清朗明快、熱情而極具律動感的維族風格音樂的完美結合,使之產生出令人懾服的藝術感染力與常聽常新的良好效果,所以即使在十年“文革”前期,在他們的署名權被無端地剝奪成為“新疆軍區文工團創作組詞曲”的情況下,這首歌仍在四處演唱,余音難息,甚至到了九十年代初的“紅太陽頌歌”的熱潮再起時,依舊是難以被忽略的一首力作。

不久,他應八一電影制片廠之約,為該廠為慶祝新疆生產建設兵團十周年而攝制的紀錄片《軍墾戰歌》創作插曲,于是,就有了他與詩人袁鷹合作產生的《邊疆處處賽江南》。從1964年這首歌曲在影片播映時正式問世起,那具有詩一般文學品格的歌詞與個性鮮明的旋律融合之后所產生的強大藝術魅力,四十余年來不知征服了多少人的心靈。值得注意的是,如果同《草原之夜》相比,這首歌曲的旋律雖然也吸納了維族音樂的元素,充滿了委婉的柔情美,但它卻大膽而巧妙地糅進了豫劇音樂的成分,使情緒更加舒展、旋律更加自如,更加富有藝術張力,在當代歌曲史冊上,無疑寫下了別樣的一頁。

音樂藝術創作中往往會有這樣的現象,即當一個作曲家將自己的創作深深植根于某個地區或民族的土壤之后,他在超越自我的過程中,常常會表現出更加開闊的視野與更加多姿的筆觸,在這一點上,田歌便是典型的例證。

1965年,就在那場風暴降臨的前夕,他與詩人袁鷹、郭小川合作的《中華兒女志在四方》,在《人民日報》發表后,由中央人民廣播電臺向全國教唱、推廣。這首作品掙脫了往日以新疆民族風格見長的創作走勢,以富有青春氣息的律動感與朝氣蓬勃的內蘊力,用一種昂揚奮進、一往無前的精神,強烈地撞擊著人們的心弦,展示出田歌創作的另一片同樣精彩的天地。之后,他于1972年創作問世的《我為祖國守大橋》(宇曉詞),又以一種清新而親切的音樂語言,傳達著守橋衛士對祖國忠心耿耿、赤誠不渝的無私情懷,成為當時為數不多,卻又廣為傳唱的部隊抒情歌曲,在“文革”時期出現的文化荒漠中,猶如一泓清澈的泉水,給人們干涸的心頭送去了一種難得的藝術浸潤。

步入改革開放的新時期,在空前優越的文化生態環境中,已經在將近三十年創作生涯中獲取了驕人業績的田歌,創作狀態上又躍入了一個猶如春風得意的嶄新境界,不僅題材更加寬泛、風格更加多樣,而且是大小并舉、左右開弓。八十年代一首《小橋》(安靜等詞,田歌、馮世全曲)由吳雁澤、李雙江演唱后風行一時,在歌曲創作上他持續發力,分別推出了《春風吹遍美麗的家鄉》(陳建勇詞,胡松華演唱)、《西部大地》(鄭南詞,彭麗媛演唱)、《甜甜大家園》(鄭南詞,宋祖英演唱)、《大漠小夜曲》(鄭南詞,戴玉強演唱)、《新疆姑娘》(瞿琮詞,巴哈爾古麗演唱)等等,展示著他相當良好的創作狀態。尤其是到世紀之交,他所推出的那首富有典型新疆民族音樂藝術風格的抒情歌曲《喀什噶爾女郎》(鄭南詞),由男高音戴玉強演唱后,更加引發了社會廣泛關注,成為他創作生涯中又一首不可多得的力作。由此,我們可以毫不夸張地說,田歌的歌曲一直伴隨著共和國的前進節奏,并在每一個歷史時期均留下了令當時人們為之鐘愛的作品,有的成為了傳世之作,而這一點至少在同代的作曲家中是并不多見的。

與此同時,他以火一樣熾烈的滿腔熱情與驚人的充沛精力,先與詩人安靜合作,為新疆生產建設兵團創作了“組歌”《國土在我心中》,共包括《出塞曲》、《我們來自南泥灣》、《兵團人的歌》、《兵團圓舞曲》等10首從不同角度表現軍墾生活的歌曲。這些作品不僅在新疆的兵團產生了強烈反響,并且在北京舞臺上隆重推出,引發了廣泛關注。他還與詞作家鄭南合作,為新疆石油工人創作了《石油工人組歌》和《塔里木對祖國說》(鄭南詞,譚晶演唱)、《石油人的歌》(鄭南詞,王宏偉演唱)、《美麗的石油姑娘》(陳潔明詞,王宏偉演唱)等系列歌曲。

在歌曲創作征途上走過了半個世紀的田歌,為什么直到今天藝術青春依舊酷似當年?為什么進入古稀之歲的他,那一首一首旋律依舊會從他的心底自然涌流而出?對此,我在與他近距離接觸的時光里,一直在悄悄地尋找著答案。漸漸地,我發現這一切均源于他與眾不同的生命旅程和一顆始終年輕的心靈,源于他胸中包容了整個新疆所蘊藏著的博大而深邃的民族民間音樂元素,使得他取之不盡,用之不絕。

熟悉田歌的人大約對他都會有這樣一個深刻的印象,即他無論走到何處,與他相伴相隨、形影不離的總會是一把小提琴,而這把小提琴不是用來拉,而是用來彈撥的。我未曾向他當面詢問過,他之所以運用這樣的方式既進行創作,也用來為自己演唱的作品進行伴奏的緣由到底是什么,但我知道,他入伍前會拉二胡,會彈三弦,我在猜想,他到新疆后,無論是維族的都塔爾、哈薩克的冬不拉,還是柯爾克孜的庫木孜,都是彈撥樂,而將小提琴用作彈撥樂是否更便于他學習、吸納新疆各族民歌?也許是新疆在田歌的生命中的分量太重太重,讓他須臾無法離開,所以即使在他離休到了南京軍區,他不僅心一刻也未曾離開過新疆,而且每年都在新疆奔波。正如他在2008年為從藝50周年出版的作品精選專輯《草原之夜》的《后記》里所說的,“正是一身軍裝,給了我藝術創作的崇高責任心與莊嚴使命感,正是那片風光萬千的奇異土地,正是兄弟民族多姿多彩的民歌,給了我取之不盡的創作源泉。”他還說過:“我是這片土地養大的,說什么也離不開這里!”又說:“為新疆寫作,這是我的義務!寫不出好作品來,我咋能對得起新疆!”如此的話語中所透露出拳拳之情、赤子之心,怎能不令人感懷良久。

直至今日,只要與田歌一起到過新疆的人,誰也不會忘記這樣的動人場面——那些中年以上的人們只要知道田歌就是《邊疆處處賽江南》的作者,立刻就會情溢于表地呼喊著:“田歌老師,就是你的這首歌把我們召喚到了新疆的!”這些往往會浸滿淚花的話語里,有崇敬,更有感激,而我就親自看到過石油職工一起唱著“走進石油門,擁有了奉獻的心,苦在離家走四方,樂在油田井成林”的歌聲來歡迎田歌的熱誠情景。而中石油新疆銷售公司的一位領導則這樣告訴過我說:“田老師為我們石油人寫歌完全是在做奉獻哪!”我深切感受到了這些話語中所包涵的碩重分量,也默默分享著這樣的作曲家人格的巨大魅力。

新疆的人們為感念這位為自己捧出了累累果實的音樂赤子,除了讓他享有一個新疆軍區永遠的老戰士回家應有的四方相迎、八方相約的熱情禮遇外,還將“新疆生產建設兵團榮譽戰士”、“塔里木油田榮譽職工”等等的高貴稱謂都給了他,使他一踏上新疆就無處不是家了。于是,他可以在處處親情般的溫馨、熱誠氣氛中,共同追憶往昔、敘談今朝;他可以在格外融洽的談笑中,頻頻舉杯、暢懷痛飲。而在酒酣耳熱、興之所至的時刻,為滿足諸多心靈的渴望,他照例會拿起身邊的小提琴,異常動情地自彈自唱一首《草原之夜》。結果必然會是掌聲不止,他盛情難卻地還會加唱一首甚至兩首新近寫出的新作……此時再看田歌,他那激情滿懷的吟唱,他那真誠坦率的談吐,讓人實在難以將他同他的自然年齡聯系起來。而這正是回到自己“家”園之后的那個真實的田歌,那個青春永葆的田歌。

然而,進入創作狀態的田歌與在朋友聚談暢飲時的田歌卻判若兩人。為一首歌,他卻可以大門不出,潛心投入其中。除了吃飯是必需的之外,他可以謝絕朋友來訪,也可以滴酒不沾。一段旋律落筆之后,又反復琢磨與歌詞的相互交融、彼此協調,有時為一個樂句、一句歌詞、一個音符甚至一個附點,他都在無數次地斟酌、體味中進行不厭其煩的選擇、修改,而這種修改可以持續到進棚錄音后才可告一段落。他為作品所付出的那種認真、那種耐心,也許會令許多未曾與他合作過的人難以理解,但卻讓我想起了這同諸如田光、唐訶、彥克等他的同時代的作曲家們對藝術的至誠至愛、認真負責的精神竟然是那般相似,也許這正是作為“共和國”開國后第一代的作曲家的共同品質。于是,我在想,它留給我們的除了深深的敬重之外,恐怕還應當有更深層的思考。

晨楓 二炮文工團原創作室主任,一級編劇,中國音樂文學學會第五屆副主席,《兒童音樂》雜志副主編

(責任編輯 于慶新)