中國可持續(xù)經(jīng)濟增長方式研究

李曉嘉 劉 鵬

摘要:在Lucas(1988)模型基礎(chǔ)上,以1990-2007年各省、市、自治區(qū)的面板數(shù)據(jù)計算中國的全要素生產(chǎn)率,通過對中國經(jīng)濟的全要素生產(chǎn)率的分解,考察各主要因素對經(jīng)濟增長的作用以及它們的變化情況,可以發(fā)現(xiàn):中國的經(jīng)濟增長嚴(yán)重依賴投資拉動,技術(shù)進步與人力資本在中國經(jīng)濟增長中的作用不斷提高,而較高的行政支出對經(jīng)濟增長起了比較明顯的負(fù)作用。

關(guān)鍵詞:經(jīng)濟增長;全要素生產(chǎn)率;面板數(shù)據(jù)

中圖分類號:F120.3 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1003-3890(2009)09-0005-05

一、引言

改革開放近30年以來,中國經(jīng)濟成就舉世矚目,經(jīng)濟總量已經(jīng)居世界第4位,是世界上增長最快的國家。為了探索中國經(jīng)濟成長的源泉,對中國經(jīng)濟增長方式的考察成為當(dāng)前經(jīng)濟學(xué)界研究的熱點問題。那么,中國的經(jīng)濟增長方式是如何變化的?研究這個問題,一種合理的方法是測算中國經(jīng)濟增長中全要素生產(chǎn)率的變動,以及考察哪些因素對中國的經(jīng)濟增長起了關(guān)鍵作用,它們的作用大小是如何變動的。

全要素生產(chǎn)率是宏觀經(jīng)濟學(xué)的重要概念,也是分析經(jīng)濟增長源泉的重要工具。全要素生產(chǎn)率 (Total Factor Productivity),是指除了勞動力和資本這兩大物質(zhì)要素之外,其他所有生產(chǎn)要素所帶來的產(chǎn)出增長率。一般來說,全要素生產(chǎn)率將一個經(jīng)濟系統(tǒng)中的全部投入要素綜合起來考慮,能夠全面地反映這個系統(tǒng)的投入、產(chǎn)出的總體轉(zhuǎn)換效率和宏觀綜合經(jīng)濟效益。全要素生產(chǎn)率拋棄了生產(chǎn)率分析中的勞動力和資金兩大要素,而主要考慮除此之外的其他要素資源,包括教育、創(chuàng)新、制度變遷、規(guī)模效益、科學(xué)進步等。因此,研究全要素生產(chǎn)率能夠發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟增長的源泉,從而可以采取措施改變增長方式來有效地促進經(jīng)濟持續(xù)增長。

在中國,近年來有些學(xué)者已開始研究全要素生產(chǎn)率問題,尤其在克魯格曼(1999)提出“東亞無奇跡”的論點后,這一問題更引起國內(nèi)學(xué)者的普遍關(guān)注。學(xué)者們估算了中國不同時期的全要素生產(chǎn)率增長率,如舒元(1993)曾利用生產(chǎn)函數(shù)法估算中國1952-1990年間全要素生產(chǎn)率增長率,得到的結(jié)論是,全要素生產(chǎn)率增長率為0.02%,對產(chǎn)出增長的貢獻率為0.3%。王小魯(2000)同樣利用生產(chǎn)函數(shù)法估算中國1953-1999年間全要素生產(chǎn)率增長率,得到的結(jié)論是,1953-1978年間全要素生產(chǎn)率增長率為-0.17%,1979-1999年間全要素生產(chǎn)率增長率為1.46%。郭慶旺、賈俊雪(2005)估算了中國1979-2004年間的全要素生產(chǎn)率增長率,指出中國全要素生產(chǎn)率增長率較低的原因在于技術(shù)進步率偏低、生產(chǎn)能力沒有得到充分利用、技術(shù)效率低下和資源配置不盡合理。但上述研究沒有將人力資本與技術(shù)進步的相關(guān)數(shù)據(jù)納入模型中,王小魯(2006)則考慮了更多的因素,是采用生產(chǎn)函數(shù)法分析中國經(jīng)濟增長中TFP變動的最新的代表性研究。

綜上所述,采用生產(chǎn)函數(shù)方法計算全要素生產(chǎn)率是測度經(jīng)濟增長方式的經(jīng)典方法,而且非常有利于考察各種因素對于全要素生產(chǎn)率的貢獻情況,因此,本文基于Lucas(1988)模型,以1990-2007年各省、市、自治區(qū)的面板數(shù)據(jù)計算中國的全要素生產(chǎn)率,并且通過對中國經(jīng)濟的全要素生產(chǎn)率的分解,考察了各主要因素對經(jīng)濟增長的作用以及它們的變化情況,試圖為今后中國經(jīng)濟的可持續(xù)增長提供政策借鑒。

二、模型的構(gòu)建

本文在Lucas(1988)基礎(chǔ)上,將盧卡斯經(jīng)濟增長模型進行擴展和改進。以1990-2007年全國30個省份的面板數(shù)據(jù),對中國全要素生產(chǎn)率進行計算,并對其影響因素進行實證分析。面板數(shù)據(jù)比橫截面數(shù)據(jù)有相對更豐富的信息,從而可以估計出較為一致的結(jié)果。

(一)樣本選擇與數(shù)據(jù)介紹

本文對全國30個省份(省、市、自治區(qū))1990-2007年的數(shù)據(jù)進行分析。所有數(shù)據(jù)全部根據(jù)各年《中國統(tǒng)計年鑒》、《新中國五十五年統(tǒng)計資料匯編》進行了整理和計算。分省的國內(nèi)生產(chǎn)總值代表產(chǎn)出,采用分省的GDP平減指數(shù)進行折現(xiàn),得到實際值,基年為1990年。

根據(jù)盧卡斯(1988)的方法,本文把人力資本定義為經(jīng)過教育程度調(diào)整的有效勞動力,也就是總的勞動力數(shù)量乘上他們的受教育年限,計算過程中參考了1990年和2000年全國人口普查的數(shù)據(jù)。由于計算范圍包含了所有人口而并非只是勞動力,這可能導(dǎo)致整個人力資本存量的高估,因為退休人員和其他非勞動力人口沒有被剔除。

各省實際資本存量主要由各省份每年的固定資產(chǎn)投資額計算而得。在這里采用永續(xù)盤存法計算各省份的資本存量,其關(guān)鍵有三點:一是基年資本存量的確定;二是固定資產(chǎn)投資的平減指數(shù);三是折舊率的問題。

1. 基年資本存量的確定。雖然研究時間段是1990-2007,但由于永續(xù)盤存法對資本存量的初始數(shù)值的選擇十分敏感,所以在基年數(shù)據(jù)之前應(yīng)有較長的歷史投資序列,為此將投資數(shù)據(jù)追溯到1952年。我們根據(jù)王小魯(2006)的估算,采用了1952年全國的固定資本存量(690億元,1952年價格)。由此,我們可以估計1952年各省份的資本存量初值,采用的方法是根據(jù)1952年和1953年各個省份的國民生產(chǎn)總值,計算各省份在690億元初期資本存量中的份額,由此得出各省份在1952年左右的資本存量數(shù)值。另外,在1978年以前中國大部分省份未公布固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù),這里我們按照大多數(shù)學(xué)者的做法,以基本建設(shè)投資和更新改造投資之和來代替。

2. 固定投資序列的平減指數(shù)。對各省份資本存量的名義值應(yīng)該采用固定投資序列的平減指數(shù)進行調(diào)整。1990年之前,由于中國官方并沒有公布投資序列的平減指數(shù),因此采用全國物價指數(shù)平減。而1990-2007年,則可以在相應(yīng)的《中國統(tǒng)計年鑒》中得到各省的固定資本投資平減指數(shù),我們以此對各省份名義固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)進行平減,均換算為1990年價。

3. 折舊率的選取。由于我們需要計算1952年以來的各省份資本存量,我們在改革開放以前統(tǒng)一采用5%的折舊率。一些研究表明改革開放以后資本的折舊加快,因此我們對1978年以后的各省份固定資產(chǎn)投資計算采用了6%的折舊率。

另外,除了基本模型中的資本和人力資本之外,我們選定了對全要素生產(chǎn)率有重要影響的其他因素,它們是勞動力受教育年限、研發(fā)(R&D)投入、城市化、工業(yè)化、經(jīng)濟開放程度、基礎(chǔ)設(shè)施和政府行政支出。

我們將各地人口的受教育程度視為勞動力受教育程度,以此再將不同受教育年限的人口數(shù)量作為權(quán)數(shù),計算出各地區(qū)的加權(quán)平均受教育年限(個別年份的數(shù)據(jù)缺乏,我們以插值法加以補充)。以各地財政支出中科技三項費用的比重作為研發(fā)(R&D)投入的指標(biāo),以各省份城市人口占總?cè)丝谥械谋嚷蚀沓鞘谢?以各省份第二產(chǎn)業(yè)同第一產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的比重作為工業(yè)化指標(biāo),以各地區(qū)進出口總額占GDP的比重,即貿(mào)易依存度來作為對外貿(mào)易指標(biāo),考察其對全要素生產(chǎn)率的影響,以總的固定資本投資中外國資本的份額為變量來考察FDI對全要素生產(chǎn)率的影響。

基礎(chǔ)設(shè)施投資是總的資本存量的一部分,也通過增加資本存量來推動經(jīng)濟增長,這個作用已經(jīng)在估計資本對經(jīng)濟增長的貢獻時包括在內(nèi)。然而,基礎(chǔ)設(shè)施的改善應(yīng)該會產(chǎn)生正的外部性從而促進了全要素生產(chǎn)率的增長,良好的基礎(chǔ)設(shè)施可以使生產(chǎn)過程中其他因素的利用更有效率。我們按照王小魯(2006)的方法,根據(jù)運力的大小把不同等級的公路統(tǒng)一轉(zhuǎn)化為二級公路,本文中稱為標(biāo)準(zhǔn)公路里程。標(biāo)準(zhǔn)公路里程是將各級公路按通行量折合成二級公路的里程,折算系數(shù)分別為:高速公路系數(shù)為5.95,一級公路系數(shù)為2.62,二級公路系數(shù)為1.00,三級公路系數(shù)為0.38,四級公路系數(shù)為0.10,等外公路系數(shù)為0.05。在模型中采用了各省份標(biāo)準(zhǔn)公路里程來代表當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施狀況,考察其對全要素生產(chǎn)率的影響。

由于制度安排上的不完善和相應(yīng)監(jiān)督的缺乏,中國政府的行政支出持續(xù)增加,達(dá)到了相當(dāng)高的水平,這可以看作是公共資源無效配置和腐敗的結(jié)果。對行政資源的無效率和不合理利用可能不但無助于促進經(jīng)濟增長,而且會對經(jīng)濟增長和全要素生產(chǎn)率的增加起到負(fù)面的作用。在本文中,我們采用政府行政支出占當(dāng)?shù)刎斦傊С龅谋戎刈鳛橹笜?biāo),考察其對全要素生產(chǎn)率的影響情況。行政支出的增加可以代表更大范圍內(nèi)的政府資源利用的無效率,包括政府投資和由政府分配的其他資金。

(二)生產(chǎn)函數(shù)模型的估計

我們要估計的基本的計量模型如下:

lnYit=C+α1lnKit+α1lnHit+Rit(1)

其中Yit是各省份t年以不變價格計算的GDP;Kit是各省份t年以不變價格計算的固定資本存量;Hit是各省份人力資本存量;C是常數(shù)項;Rt是殘差項,包括未能解釋的全要素生產(chǎn)率變動和隨機誤差。

為了考察各個因素對全要素生產(chǎn)率增長的可能影響,我們將模型(1)擴展為以下形式:

lnYit=C+α1lnKit+α2lnHit+α3Eit+α4R&Dit+α5Uit+α6lndit+α7Trdit+α8FDIit+α9lnInfrait+α10Govit+εit(2)

其中,Eit是各省份t年的平均受教育年限;R&Dit代表各省份財政支出中研發(fā)(R&D)投入的比重;Uit是城市化率;lndit是工業(yè)指標(biāo);Trdit是外貿(mào)依存度;FDIit是各省份每年總的固定資本投資中外國資本的份額;Infrait是以高速公路總里程代表的基礎(chǔ)設(shè)施狀況;Govit是各省份政府行政支出占財政總支出的比重。

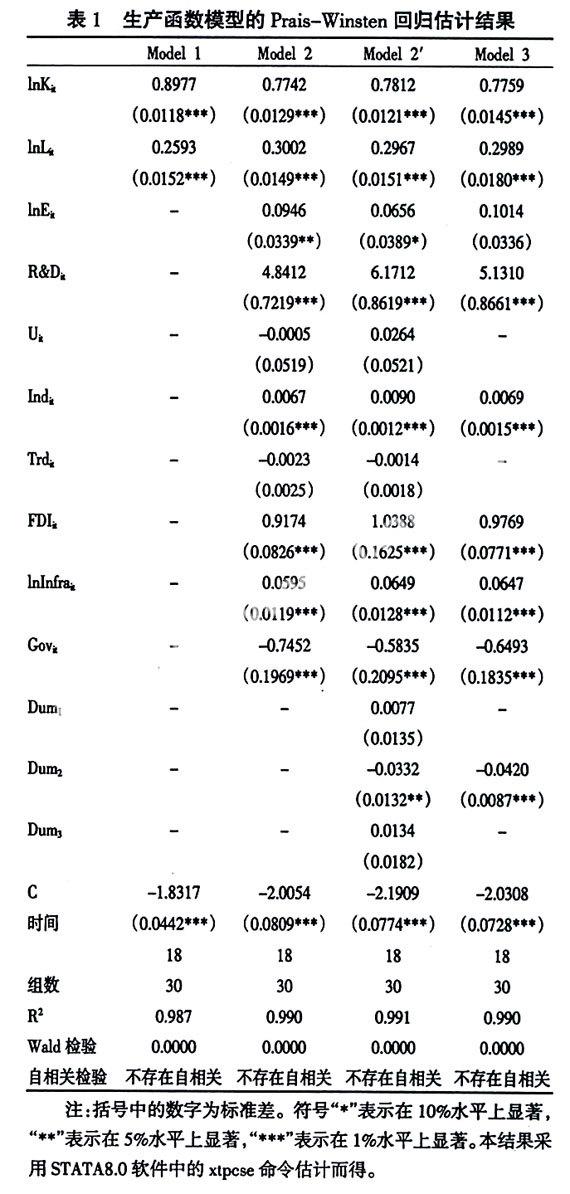

考慮到在對宏觀經(jīng)濟時間序列數(shù)據(jù)做線性回歸時常常存在的殘差序列一階自相關(guān),我們采用Prais-Winsten方法進行矯正,表1列出了我們采用STATA8.0軟件對以上模型的估計結(jié)果。

結(jié)果顯示,模型(1)中資本和人力資本對經(jīng)濟增長有顯著的貢獻,其中,資本存量的估計系數(shù)為0.8977,人力資本的估計系數(shù)為0.2598。本文的估計結(jié)果同王小魯(2006)的估計結(jié)果相比,資本存量的估計系數(shù)明顯偏大,而人力資本的估計系數(shù)則較小,原因是我們采用的是各省份的面板數(shù)據(jù)而不是全國的時間序列數(shù)據(jù),其他的一些采用省際面板數(shù)據(jù)的研究如劉望輝(2007)等,得出的結(jié)果同本文相似,即同時間序列的估計結(jié)果相比,資本貢獻的估計值偏高,而人力資本的貢獻值偏低。考慮到我們采用的面板數(shù)據(jù)特征,我們將基本方程加入分地區(qū)的虛擬變量,估計的模型(1)顯示,所有的虛擬變量都不顯著,而且資本存量和人力資本的估計系數(shù)只有微小的變化,這說明估計方程的地區(qū)特征并不明顯,原來的基本模型(1)的估計系數(shù)值還是比較穩(wěn)定。

我們添加了一些相關(guān)解釋變量之后,對模型(2)的估計結(jié)果顯示,不僅資本和人力資本的系數(shù)估計值顯著,而且教育年限、研發(fā)(R&D)投入、工業(yè)化、外國直接投資、基礎(chǔ)設(shè)施和政府行政支出等因素的估計系數(shù)也都在5%以上的水平上顯著,其中政府行政支出變量的估計系數(shù)顯著為負(fù)值,這也驗證了王小魯(2006)的研究結(jié)果,即中國經(jīng)濟增長過程中政府行政支出對經(jīng)濟增長起了比較明顯的負(fù)作用。

但我們同時也看到,模型(2)的估計結(jié)果并沒有顯示出城市化變量和對外貿(mào)易變量對各省份產(chǎn)出的明顯作用,它們的估計系數(shù)都不顯著。我們分析原因主要有兩點:(1)這里采用的是省份的面板數(shù)據(jù),勞動力在各省之間的轉(zhuǎn)移相對跨國流動要容易得多,這使得衡量城市化水平的城市人口同農(nóng)村人口比重的指標(biāo)并沒有顯示出對各地區(qū)經(jīng)濟增長明顯的促進作用。(2)相對于對外貿(mào)易指標(biāo),外國直接投資更能直接貢獻于產(chǎn)出,使經(jīng)濟開放程度對增長的貢獻情況反映出來,而由于各個省份地理位置不同,對外貿(mào)易在各地區(qū)產(chǎn)出中的地位也不同,因此從全國各省對外貿(mào)易的面板數(shù)據(jù)中并沒有明顯反映出各地經(jīng)濟開放的貢獻情況。

我們在模型(2)中加入地區(qū)虛擬變量估計模型(2′)。結(jié)果顯示,除了西部地區(qū)虛擬變量Dum2顯著為負(fù)值之外,其他各地區(qū)的虛擬變量均不顯著。這說明,西部地區(qū)的經(jīng)濟增長水平顯著落后于全國其他地區(qū)。

模型(3)舍棄了模型(2′)中不顯著的城市化、對外貿(mào)易及中部和東北地區(qū)的虛擬變量,它的估計結(jié)果表明,模型中所有變量的估計系數(shù)均顯著不為0,同模型(2′)相比,R2僅有輕微下降,且同樣不存在自相關(guān)問題。這說明模型(3)較好地擬合了中國過去的經(jīng)濟增長數(shù)據(jù),因此我們在下一部分全要素生產(chǎn)率的核算中采用模型(3)的估計系數(shù)。

(三)全要素生產(chǎn)率的計算和分解

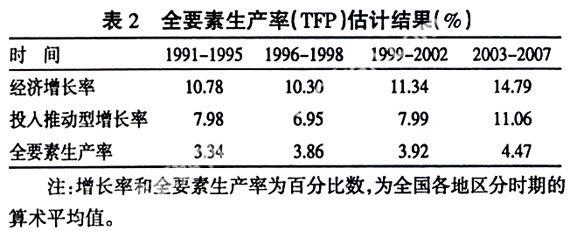

根據(jù)上述模型的估計結(jié)果和已有的統(tǒng)計數(shù)據(jù),我們采用模型(3),計算中國大陸30個省份各年的全要素生產(chǎn)率結(jié)果如表2所示。

我們的計算結(jié)果表明,1991-2007年全國平均TFP增長率為3個百分點~5個百分點,從20世紀(jì)90年代后期以來呈上升趨勢。

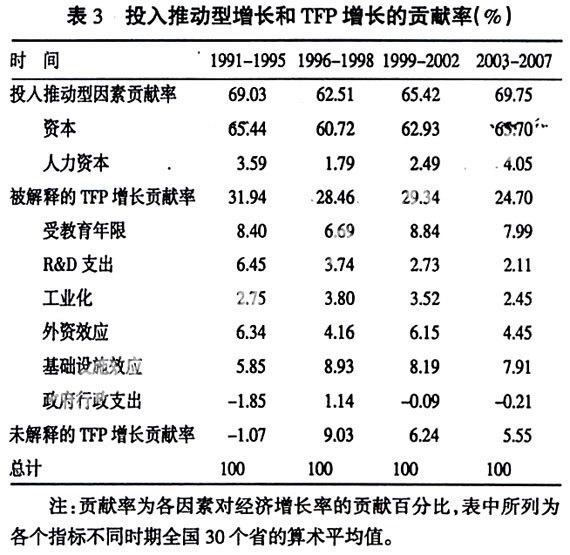

進一步,我們按照不同時期經(jīng)濟增長的不同來源對中國經(jīng)濟增長進行分解。各投入要素及生產(chǎn)率變化對經(jīng)濟增長的貢獻如表3所示。

估計結(jié)果表明,1990-2007年,資本和人力資本的增長(或者說是投入推動型增長)在過去的經(jīng)濟增長過程中起到了主要作用,它在過去大部分時期的貢獻率超過65%。TFP增長對經(jīng)濟增長的貢獻率在30%左右。未解釋的TFP增長也就是實際的增長率和估計的增長率之間的差額,可能是一種制度變動和效率變化所導(dǎo)致的未能解釋的分配效應(yīng)。

1991-2007年,TFP的增長主要歸功于勞動力受教育的水平的提升、經(jīng)濟開放程度和基礎(chǔ)設(shè)施改善。勞動力受教育水平的提高帶來了人力資本溢出效應(yīng);開放經(jīng)濟使外國投資通過技術(shù)和管理技巧的溢出效應(yīng)對TFP的增長起作用;基礎(chǔ)設(shè)施的改善是通過各地公路里程的增加來反映的,成為TFP增長的重要來源,但對TFP的貢獻率波動較大。分階段來看,20世紀(jì)90年代中前期,勞動受教育水平、研發(fā)(R&D)支出和外資效應(yīng)解釋了66.3%的TFP增長;90年代中期至1998年國有企業(yè)改革的這段時間里,主要是勞動受教育水平和基礎(chǔ)設(shè)施改善推動了TFP的增長;而在1999年之后的幾年里,對TFP增長影響最大的是基礎(chǔ)設(shè)施改善和勞動受教育水平。

我們的估計結(jié)果顯示,研發(fā)(R&D)支出對TFP影響的下降趨勢非常明顯,由1990年代初25%的貢獻率下降到2003-2007年的不到10%的貢獻率。原因可能是由于中國幾年來研發(fā)(R&D)支出靠政府投入的局面有較大改觀,企業(yè)層面的科研投入不斷加大(王小魯,2006),而我們因為數(shù)據(jù)獲得的局限僅僅采用了政府的科研投入作為指標(biāo),如果我們把未識別的那一部分TFP增長看作是沒有在研發(fā)(R&D)支出中反映出來的正常的技術(shù)進步,那么近年來它們對TFP的貢獻率將超過40%,這表明中國經(jīng)濟未來很可能朝更加可持續(xù)的方向轉(zhuǎn)變增長方式。

工業(yè)化水平代表了通過要素再分配使資源從低生產(chǎn)率的農(nóng)業(yè)部門向高生產(chǎn)率的工業(yè)部門轉(zhuǎn)移的體制變動過程,結(jié)果顯示,工業(yè)化對經(jīng)濟增長的貢獻率盡管相對其他因素來說比較小,但對TFP增長的貢獻率一直保持在10%左右。經(jīng)濟理論表明,經(jīng)濟資源的再分配是一種短期效應(yīng),并不能帶來長期可持續(xù)的經(jīng)濟增長。基礎(chǔ)設(shè)施改進的貢獻也是類似的情況,它能給經(jīng)濟帶來正的外部性,從而在大約幾十年的時間里推動經(jīng)濟增長,但效應(yīng)可能也不是“長期的”。

較高的行政支出對經(jīng)濟增長起了比較明顯的負(fù)作用。除了1996-1998年國有企業(yè)改革時期,行政支出在我們大部分的研究時段里對經(jīng)濟增長和TFP的貢獻率是負(fù)值,而且這種負(fù)面作用在近些年里有加大的趨勢,開始嚴(yán)重減緩TFP的增長。這表明政府的無效率和腐敗對可持續(xù)的經(jīng)濟增長是一個較大的威脅。

三、小結(jié)

本文實證研究表明,1990-2007年,資本和人力資本的增長(或者說是投入推動型增長)在經(jīng)濟增長過程中起到了主要作用,它在過去大部分時期的貢獻率超過65%。TFP增長對經(jīng)濟增長的貢獻率在30%左右。其中,TFP的增長主要歸功于勞動力受教育的水平的提升、經(jīng)濟開放程度和基礎(chǔ)設(shè)施改善。研發(fā)(R&D)支出的增加和工業(yè)化水平的提升也促進了TFP增長,而較高的行政支出對經(jīng)濟增長起了比較明顯的負(fù)作用。這說明,1990年以來,由于國內(nèi)需求不足和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化,中國的經(jīng)濟增長嚴(yán)重依賴投資拉動,資本投入在產(chǎn)出中的貢獻最大。全要素生產(chǎn)率的不斷提高是經(jīng)濟高速增長的另一重要因素。其中,技術(shù)進步與人力資本在中國經(jīng)濟增長中的作用不斷提高。技術(shù)進步與人力資本是經(jīng)濟可持續(xù)增長的根本保證。因此,必須重視技術(shù)進步與人力資本在經(jīng)濟增長中的作用,不僅應(yīng)當(dāng)加大知識產(chǎn)權(quán)的保護力度,完善技術(shù)專利交易市場,提高中國的技術(shù)創(chuàng)新能力,而且需要加大對教育的投入,特別是對不發(fā)達(dá)地區(qū)和貧困地區(qū)的教育投入,提高中國的人力資本水平,同時進行教育體制的改革,解決人才培養(yǎng)結(jié)構(gòu)與市場人才需求結(jié)構(gòu)之間的矛盾。

參考文獻:

[1]王小魯.中國經(jīng)濟增長的可持續(xù)性與制度變革[J].經(jīng)濟研究,2000,(7).

[2]王小魯,樊綱.中國地區(qū)差距的變動趨勢和影響因素[J].經(jīng)濟研究,2004,(7).

[3]郭慶旺,賈俊雪.中國全要素生產(chǎn)率的估算[J].經(jīng)濟研究,2004,(7).

[4]楊歡進.論轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式[J].河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)學(xué)報,2008,(1).

責(zé)任編輯:王巖云

責(zé)任校對:關(guān) 華