殷墟文化中的鶚鳥辟邪觀念及其在后世的變化

王 政

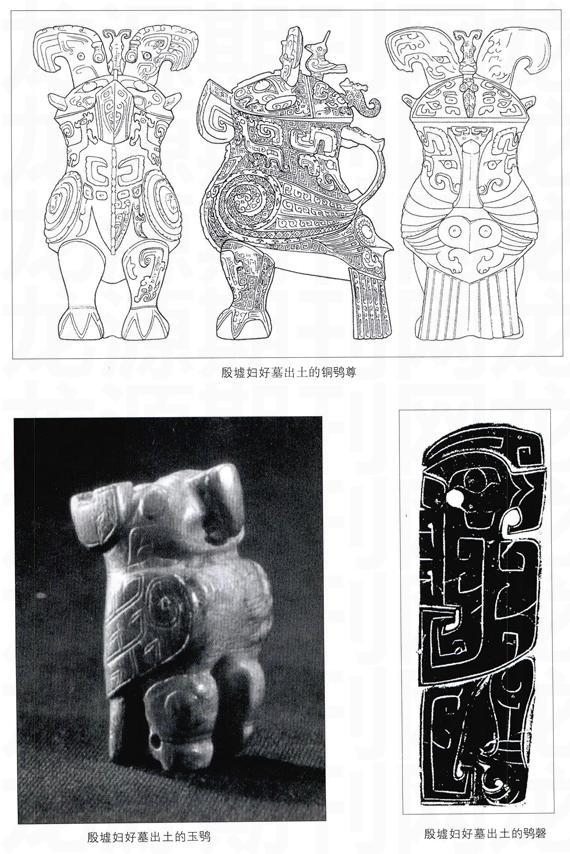

1976年,河南安陽殷墟婦好墓出土玉鶚器6件,包括圓雕4件,浮雕2件。其中507號高5.7厘米,呈深褐色,造型作“鴟蹲”形。鴟之雙腿粗壯,尾著地,兩耳相連,有小孔,顯然是佩戴品。472號高10.6厘米,是墨綠玉浮雕。鶚的形態鉤喙圓眼,頭有冠毛,頸飾鱗紋,線形流利。有穿孔,也為掛飾物。與此相類,墓中有一件高25.6厘米、寬達8厘米的黑色石磬,雙面單線刻畫站立狀的鴟鶚,長尾內卷,五爪勁健。頂端有穿徑1厘米的圓孔,供奏擊時懸系。

同墓中又出土有青銅鶚尊多件。第784號鶚尊高45.9厘米,重16.7公斤,尊口內壁有銘文“婦好”二字。形象上鶚目圓瞪,雙耳聳豎,鶚翅紋飾極細致。特別值得注意的是,鶚尊的鶚尾部又鑄一鶚面,這就打破了“鶚形器”模擬蹲鴟的寫實性風格,帶有符號標示的味道了。

“鶚形器”中又有鶚虎組合的特別紋飾。司母辛銅四足觥(803號)、婦好銅圈足觥(802號),屬此類型。器形總體上似虎,觥之流為虎頭虎口,但觥的把部又顯出鶚面、鶚目、鶚翅與鶚之足爪,構思巧妙。趙銓先生在談到此類造型時曾俏皮地說:“全然像虎,而身體則與鴟鶚相同,有著一雙翅膀,真可謂‘如虎添翼了。”(《殷墟玉器》,文物出版社,1982年版)

殷墟婦好墓“鶚形器”不是孤立的,其他殷文化遺跡中也有類似的發現。1980年河南羅山李村出土鶚形卣,高21厘米。卣蓋邊沿伸出鶚鳥的鉤喙,卣的腹部展開鶚的兩翼,鶚翼以逆時針的渦旋紋構成。河南溫縣小南張出土過殷鶚紋銅斝,腹部正中鑄鶚面,突出渲染圓鼓的鶚目,其他皆虛化。殷代石雕中也有蹲鴟形象,雙爪圓柱形,聳耳呈“丫”狀,喙部夸張,正面看去像吐著大舌頭。這些都是殷人以鶚鳥為辟邪物的物態化顯現。

其實,殷人鶚鳥辟邪的觀念很早即開始積淀了。內蒙古巴林右旗紅山文化遺址出土有黃玉鶚形器,垂首蹲伏,做振羽欲飛狀(現藏巴林右旗文物館)。山東日照兩城鎮所出土的龍山文化玉圭紋飾,考古學界稱為獸面紋(現藏臺北故宮博物院)。王昆吾先生提出,獸面上的獸目實是“鴟目”(王昆吾:《中國早期藝術與宗教》,東方出版中心,1988年版),我很同意他的觀點。陜西華縣太平莊出土仰韶文化廟底溝類型的彩陶鼎,鼎作肥壯的大鳥,吳山先生名之為“陶鶚鼎”,甚為準確。由此可見,殷人鶚鳥辟邪的巫術意識極其悠遠,新石器時代文化中已有所表現。

西周以后,鶚不再是辟邪物,它轉化為兇鳥、惡鳥或不祥之鳥。這在《詩經》中已有明確反映。

(《陳風·墓門》詠道:“墓門有梅,有鶚萃止。夫也不良,歌以訊之。訊予不顧,顛倒思予。”詩的口吻似是一女子,其丈夫常于墓門荊叢幽僻之所有淫會之事,其邪思貪歡競不顧那里鶚鳥蹲集,會觸惹不祥。故而女子作歌啟示之,希望他不要再去墳地,不要不顧忌鶚鳥,否則會招來兇惡之災。這里實際上潛藏了一種民俗觀念:鶚鳥(尤其是墳墓樹叢中的鶚鳥),人們最好不要和它接近。它是兇天之鳥,也是不祥之兆。孔穎達《毛詩正義》于詩下注云:“鶚,惡聲之鳥也。人人家,兇。”據王逸《天問》章句:“晉大夫解居父聘吳,過陳之墓門,見婦人負其子,欲與之淫佚,肆其情欲。婦人則引《詩》刺之曰:‘墓門有棘,有鶚萃止。”女子的意思是,在幽僻的墓門處與汝歡好,雖無人見,但有鶚鳥窺之,汝不諱之乎?解居父懼而退走。這也很能說明問題。一般情況下,人們是畏忌與鶚鳥照面的。

在《詩經》中,鶚鳥的出現又預示著邦國災殃。《豳風·鴟鶚》寫道:“鴟鶚鴟鶚,既取我子,無毀我室……予羽譙譙,予尾翛翛,予室翹翹,風雨所漂搖……”傳統詩說以為周武王死后,殷之武庚誘合周之管叔、蔡叔叛亂。周王室風雨飄搖。賴周公旦有忠信之德,平亂定邦,使周王室政權轉危為安。詩中周公以受損害的護巢雌鳥自比,指斥兇頑的鴟鶚抓食了她的幼雛,怒責鴟鶚不要再破壞其巢穴,巢穴在風雨中已有傾墜之危。其中,鴟鶚借比殷之武庚,被食幼雛借比上當受害的管叔、蔡叔,巢穴比喻周王室。漢之《焦氏易林·坤之遁》曾點示此詩詩旨說:“《鴟鶚》、《破斧》,邦人危殆。賴旦忠德,轉禍為福,傾危復立。”焦延壽以為,詩是借鴟鶚之鳥的兇天不祥整體暗喻周王室那一次兇險的顛覆,那一場危如累卵的政治災難。

《詩經》中以鶚鳥暗示災殃的,還有《大雅·瞻印》。詩說:“懿厥哲婦,為梟為鴟。婦有長舌,維厲之階。”詩人以為女子長舌會引來禍亂,就像鴟鶚夜鳴、兇厲降臨一樣。

漢代人也忌諱鶚鳥。方士們以為“梟乃天毒所生,見聞者必罹殃禍”(宋·陶谷《清異錄》卷二引)。焦延壽《易林》描述說:“鵓鵝鴟鶚,治成御災。綏德安家,周公勤勞。”(《大畜之蹇》)意思是,伯勞與鴟鶚哀鳴,告示將有災禍,須快修筑城池以抗御,并像周公那樣勤政,方可安居無亂。((漢書·霍光傳》曾記,霍光妻顯“毒殺許皇后……(時有)鶚數鳴殿前樹上”。史家也以鶚鳴作為后死之兆。后來《易林》隱括了這段史實說:“城上有鳥(鶚),自號破家。呼喚鴆毒,為國患災。”《漢書·武五子傳》記,孝宣帝上臺后對其叔昌邑王劉賀極不放心,派張敞去觀察動靜。劉賀的表現極其呆迂木訥。張敞回來上書孝宣帝述其情況說:“故王年二十六七,為人青黑色,小目,鼻末銳卑,少須眉,身體長大,疾痿,行步不便……臣敞欲動觀其意,即以惡鳥感之,日:‘昌邑多梟?故王應日:‘然。前賀西至長安,殊無梟。復來,東至濟陽,乃復聞梟聲。臣敞……察故王衣服言語跪起,清狂不惠。”(蘇林注:“清狂,如今白癡也。”)張敞見劉賀愚憨之態,想用怪異的梟鳥話題啟動其思維,以觀其心志,誰知劉賀還是麻木不仁,說了兩句答非所問的話。由此可見,在當時的士人及宮廷文化中,梟是一個非常令人在意的敏感話題。哪個地方梟多,哪個地方梟少,哪個地方能聽到梟鳴,哪個地方聽不到,這都足以影響人的精神與心理。

魏晉南北朝時期,人們的懼鶚心理更趨濃重,子史典籍中多有記載。《抱樸子·君道篇》說:“鴟梟宵集于垣宇,未有分厘之損,而莫不掩耳而注鏑焉。”《南史·侯景傳)):“(景)所居殿屋,常有鵂留鳥嗚呼。景惡之,每使之窮山野捕鳥。”(《北史·李忠元傳》記,李忠元曾從文襄入謁魏帝,時“有梟鳴殿上”,文襄以為不祥,“命文忠彈之”。

到唐宋時代,鶚之迷信有增無減。韓愈《永貞行》說:“狐鳴梟噪爭署置”,“怪鳥鳴喚令人憎”。白居易詩曾記長安一大宅,說是住入其中的好幾個公卿貴人,非竄即喪,人視為“兇宅”。而此兇宅的怪異之處就在于“梟鳴松桂樹,狐藏蘭菊叢”,因此“連延四五主,殃禍繼相踵。自從十年來,不利主人翁”(《兇宅》)。《宋史·五行二下》則載,劉豫的后苑中常有梟鳴,劉豫甚忌,專門招募人幫他捉梟,凡“獲一

梟者,予錢五千”,可謂不惜血本。(《佩文韻府))卷二六下引《太平廣記》,有劉生者,天生晦氣,人都不敢和他說話,誰和他說話,“必遭禍難”,人們在路上見到他,“皆閉車走馬,掩目奔避”。于是大家給他一個外號,叫“劉鵂鹠”,比其為鶚鳥。由此可見宋代民間的忌鶚心理。特別是宋人以為鶚鳥有意識捉弄人,其鬼靈性已頗類明清時期的妖狐。《太平廣記》卷四六二引《異聞錄》:“貞觀初,雍州有人夜行。聞梟鳴甚急,仍往來拂其頭。此人惡之,以鞭擊之,梟死。以土復之而去。可行數里,適捕賊者,見其衣上有血,問其何血?遂具告之。諸人不信,將至埋梟之所。先是,有賊殺人斷其頭,瘞之而去,又尋不得。及撥土取梟,遂得人頭。成以為賊,執而訊之,大受艱苦。”

另外,唐宋時期的文人謫士由于宦海風波,仕路艱險,對鴟鶚之鳥更為敏感,往往聞鶚神沮。徐鉉《得浙西郝判官書》:“嘗憂座側飛鶚鳥,未暇江中覓鯉魚。”張籍《夜行居》:“鴟梟養子庭樹上,曲墻空屋多旋風。”《淵鑒類函》卷四二七引《唐書》記:天寶年間,韋郇公貶謫蘄州,時有李鄴侯也放逐此地,“因夜飲聞鴟鶚,韋公泣下”。李侯說:“此鳥人以為惡……”

唐宋人對鴟鶚迷信也有所困惑,有所反思。唐人蘇拯在(《鴟鶚》詩中頗為鴟鶚的妖鳥形象抱不平。然后覺得俗信如此,無可奈何。其詩說:“良木不得棲,清波不得戲。曾戲水堪疑,曾棲樹終棄……與夫妖與諱……千古不相替。”宋代梅堯臣《訓狐詩》,也欲解開人們何以憎厭鶚鳥的謎團:“何為世人苦憎汝,汝常盜物資己榮。”“呼集鬼物夸陰獰,夕盜雛雞無畏避。”他認為鶚鳥其行,黃昏偷雞,半夜呼鬼,惹人憎惡,咎由自取。

古人把鶚鳥視為“天鳥”或不祥鳥,可能與此種鳥的習性有關。首先,它們的叫聲讓人受不了。柳宗元《同劉二十八院長述舊》:“梟族音常聒……魂驚怯怒蛙。”韓愈《射訓狐》:“有鳥夜飛名訓狐……聲勢慷慨非常粗。安然大喚誰畏忌……慈母抱兒怕入席……”歐陽修((亳州謝上表》:“鳴梟之惡音,孰不聞而掩耳?”王禹偁《聞鶚詩序》說:“滁,準地也。郡堞之上,鴟鶚巢集焉。秋冬永夕,鳴嘯不已,妻子驚咤,或終夜不寐。”梅堯臣《擬韓吏部射訓狐》詩:“黃昏月暗妖鳥鳴,龍然鈍質粗豪聲……潛事觜吻欲我驚……”《佩文韻府》卷九。引蘇軾詩:“窗前有棲鵬,夜嘯如狐貍。”大概正是鶚類(包括鵬鳥,鵬狀似鶚,世俗以為不祥)難聽的叫聲,夜晚使人魂傷魄悸,招致人們的厭惡。

其次,此鳥性情兇戾,據說小鴟鶚長大后,啄其母而食之,然后才各自飛散。《禽經》:“梟在巢,母哺之,羽翼成,啄母目,翔去也。”《劉子·貪愛》說:“炎州有鳥,其名梟,傴伏其子,百日而長,羽翼既成,食母而飛。”《毛詩陸疏廣要》:“烏反哺,梟反噬,蓋逆順之習也。”《太平御覽》卷四九一引桓譚《新論》:“昔宣帝時,公卿大夫朝會廷中。丞相(魏相)語次言:‘聞梟生子,子長且食其母,乃能飛,寧然耶?”《嶺表錄異》引《說文》:“梟,不孝鳥,食母而后能飛。”《遁齋閑覽》作者曾敘及親眼目睹的雛鶚食母現象:“余嘗偶居北阿鎮小寺。寺后喬木數株,有梟巢其上。凡生八九子,大能飛,身皆與母等。求食益急,母勢不能供,即避伏荊棘間,群子噪逐不已。母知必不能逃,乃仰身披翅而臥,任眾子啄食,至盡乃散。去就視,惟毛嘴存焉。”

其三,鶚鳥晝伏夜出,有嗜食腐爛動物尸體及人之手爪的惡習,這也是人們視其為不祥的重要之點。《淮南子·主術訓》高誘注:“鴟,鴟鵂也……夜則目明,合聚人爪以著其巢中。”《太平廣記))卷四六二引《感應經》云:“鵂鹠食人遺爪。”《嶺表錄異》記:鶚“好食人爪甲……故人除指甲埋之戶內,蓋忌此也”。陳藏器((本草綱目集解》也說:鶚鳥“夜人人家拾人手爪,知人吉兇,有人獲之,嗉中猶有爪甲”(《古今圖書集成·禽蟲典》卷五。引)。這些材料都說鴟鶚愛食人爪甲或聚集人的爪甲,似乎不太好理解。我們想,事實的真相可能是鶚類覓食時常將吃剩的動物(包括人尸)零碎趾指聚斂回去以喂幼雛的現象,故其巢中常有爪甲遺存。

另外,鴟鶚愛食腐肉,尤其是死鼠。《鹽鐵論》:“泰山之鴟,啄腐鼠于窮澤。”《抱樸子》:“競腐鼠于踞鴟,而枉尺以真尋。”《易林》:“貪妒腐鼠,而呼鵲鴟。”羅圮詩:“君不見饑鴟低飛啄腐鼠,飽鳴人屋人射汝。”徐廣《西塞寓居》:“鴟鳶啄腐疑雛風。”《莊子-秋水》中還有一則俏皮地譏諷鶚嗜腐肉的小品。莊子說,南方有一種鹓鳥,性至高潔,非泉水不飲,“鴟得腐鼠,鹓雛過之,(鴟)仰而視之日:哧……”在鴟得到一只死老鼠時,有鹓鳥飛來,當此之時,鴟會大喝一聲,嚇退對方,因為“鴟以腐鼠為美”(郭慶藩疏注語),它還以為別人也和它一樣哩。

(題圖:殷墟婦好墓出土的鶚尊)