九腔十八調

錢乃榮

耳邊廂,又聽得,絲竹聲響;

思想起,當年事,我好不留戀!

想當初,在1952年,我讀小學三年級那年的國慶節,愛娣晚上又帶我到她的齊魯小學操場上去。我抬頭望去,為什么人來人往那么熱鬧?莫非是哪家人家做壽慶?我將身來到操場中心,卻原來那邊搭起了臺。愛娣告訴我,臺上在演《碧落黃泉》。這是街道借學校的操場搞自助演出的國慶聯歡會,這是我有生以來第一次與戲巧遇。我和愛娣急忙忙擠進一排一排的長凳上安下身來,我看到我旁邊的女孩在邊看邊掉眼淚。我馬上進人角色靜下心來看戲,怎奈我人太小,只見那穿著紅顏綠色戲衣的人在臺上走來走去。我問愛娣,什么叫“碧落黃泉”?又誰知,這天又是我第一次上到了古文課,也是我第一次感受到上海的滬劇是如此好看、如此好聽!

因此上,我每年翹首而望,等待過節,只望那,可以不出錢擠在大家一起看白戲。哪知曉,從此后我跟著愛娣一起愛上了戲劇。

我常常跟著愛娣到弄堂里鄰居女孩的家里,看到她們頭上戴起珠子、亂穿長袖衣,咿咿呀呀學著唱戲在家里,我放學回家做完功課,就跟著愛娣聽她唱《白蛇傳》、《梁祝哀史》。

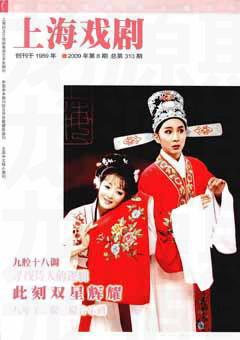

上世紀三四十年代在上海產生、匯聚和迅速成熟起來的滬劇、越劇。評彈、浦東說書、滬書、上海說唱、滑稽劇、方言話劇、錫劇、甬劇、淮劇、揚劇等江南江北十多種戲劇曲藝,“九腔十八調”,都在上海唱起,響徹城市的眾多劇院以及市民家中,一起形成了繁榮的海派文藝。滬劇、越劇等許多戲劇從田頭山歌來,匯集和升華了江南江北草根的民謠山歌之精華,在上海都市文化的推進和滌蕩下,走的就是一條“五四”先賢指出的來自民間又重視舊劇改造的路。在戲劇成熟、高潮期的40年代到60年代前期的二十多年中,劇目之多,更換之快,對上海百姓娛樂生活的影響十分大,以至一段時期里有《申曲日報》、《越劇日報》的發行,快速溝通劇場與觀眾之間的信息交流。1939年春節,被稱為“越劇皇后”的姚水娟在滬演出一周年之際,一本《姚水娟專集》就出版了,根據《今古奇觀》中《王嬌鸞百年長恨》故事改編的《淚灑相思地》上座率極高,連演80多天,創越劇界連演場數之紀錄。其中姚水娟的“賦子板”臺上即興發揮可以唱到18句的“我為他……”。不少演員十分年輕,扮相俊美,又有天賦,在男女戲迷的吹捧聲中,演戲才華橫溢,在與觀眾的互動中,曲調越唱越好聽。

上世紀50年代戲劇、曲藝的民間化達到登峰造極,解放初戲劇、滑稽劇的演出盛況不亞于40年代看期。1951年,戚雅仙的一曲《婚姻曲》由當時一張被稱為“人民唱片”的78轉唱片傳送出來,真正達到了家喻戶曉的地步,唱出了時代的變化。越劇《梁山伯與祝英臺》、《白蛇傳》,滬劇《羅漢錢》、《大雷雨》等成為家喻戶曉的戲劇,上海的街閭巷間人人都會哼上幾句“小別重逢梁山伯”、“為了你,舍生忘死盜仙草”,連到弄堂里來推銷“洋線團”的也會站上高凳先唱上一段“戚雅仙”再做生意。書場遍布,在城區的書場、郊鎮的茶館,評彈聽眾濟濟。大小劇團多若繁星,1956年在剛填沒的棚戶區臭水河——肇嘉浜的一長條填土上,幾乎天天有民間小劇團、小劇組在群眾圍觀中演戲,熱鬧非凡。王安憶在她的長篇小說《富萍》中記述到,在十分平民化的地區街道組織晚間戲劇演出,此時爭搶座位的擁擠盛況真比那時小菜場排隊搶買黃魚還要熱烈。戲曲在上海的平民化程度,可見一斑。滬劇、評彈等的演唱活動還經常配合形勢宣傳在民間進行。居委會或中學生的節日聯歡會中,常會有一場化妝滬劇的演出。《新民周刊》記者錢亦蕉2006年采訪戚雅仙領銜的原合作越劇團的編導李卓云,他回憶50年代越劇情況說,臺作越劇團當時每年演出不少于300場。戲曲改革開始后,劇團連續排演了《梁山伯與祝英臺》、《自蛇傳》、《玉堂春》、《祝福》、《王老虎搶親》、《三笑姻緣》等十幾部戲,每部戲都是客滿兩三個月。即使滿座,劇團也換戲,先在電臺里做訂票廣告,只要一個上午就可以賣出一個月的客滿。電話局來劇團提意見,因為瑞金劇場的電話線都發熱了。這就是五六十年代海派文藝的全民性。

1956年,是我感覺最好的一年。9月我進入向明中學讀書,當年向明中學大禮堂里的國慶聯歡晚會上,就有初中同學表演的滑稽戲《開無線電》和借戲裝上演的越劇《十八相送》。這張油印的節目單,我至今還保留著。不少青少年都是追星族、各派粉絲,在禮堂中追捧名角,此起彼伏。許多愛好者學唱各派演員的名唱腔,唱得惟妙惟肖,他們就是如今公園里老年戲曲自唱活動的基本成員。

滬劇、越劇、滑稽戲、評彈這些民間戲劇曲藝為什么在經濟文化中心的上海都得到了脫胎換骨的大發展?其原因就是它們接受了近代現代思潮和生活的洗禮,它們加入了中西融合、寬容創新的海派文化;它們融入到民間,如魚得水,社會和人民需要它們在上海存在并且發展。在發展、變化中,這些戲對上海海派文化的生態建設也作出了積極的貢獻。

上世紀50年代,一批新文藝工作者和一些解放前著名的文藝創作家迅速加入或轉行到劇團,參加劇本和音樂創作。因此50年代的上海戲曲出現了大量優秀劇本,編曲也越來越好聽。如曾創作過流行“時代曲”的劉如曾1951年到上海戲劇專科學校任教,為滬劇《羅漢錢》,《星星之火》。越劇《梁山伯與祝英臺》、《白蛇傳》、《西廂記》、《祥林嫂》等越劇編曲和配樂;另一作曲家許如輝也投入了滬劇、越劇等戲劇的音樂設計,有《為奴隸的母親》、《少奶奶的扇子》、《妓女淚》、《陳化成》等,鴛鴦蝴蝶派文學家平襟亞等不但創作了《十五貫》、《杜十娘》、《王魁負桂英》等長篇彈詞,還寫過不少優美的彈詞開篇,成為了名篇;著名文學家蘇青在尹桂芳所在的芳華越劇團擔任編劇,編寫了《江山遺恨》、《賣油郎》、《屈原》、《寶玉與黛玉》、《李娃傳》等越劇劇目,這樣的戲曲,怎不更加優美?在衡山路的原上海百代唱片公司舊址,50年代成立了中國唱片廠上海分廠,仍聚集了黎錦光、嚴華等三四十年代流行歌曲名手、精英,編輯了大量一流的戲曲、歌曲唱片,一元一張的“中國唱片”購買處,成為各處新建的新華書店的最熱柜臺,總是擁擠著試聽和購買的人群。戲曲和歌曲唱片的大量發行和電唱機的出現,使原來只好在名貴的留聲機里放唱的戲曲唱片,很快在工廠播音室和民間家庭傳播普及。無線電和唱片的影響,有力推動了民間的戲曲學唱運動。一些名演員的最成熟的唱腔,都在50年代和60年代前幾年奠定,大量留存于1961年、1962年中國唱片廠錄制的音檔中。這是當時的上海大眾文化“九腔十八調”的生態。

在這樣濃郁的、美好的戲曲氛圍感染中,三墳五典我未學成,六

律五音倒非外行。

有一天,年輕的政治老師在上自修課時來到我們課堂,來與我們對答案。對好答案后,她突然開腔:“聽說你們的班長會唱戲。來,班長上來,給我們唱一段來聽聽!”

忽聽得堂上一聲喊,是那個滿臉通紅的小戲迷!

未等我開言尊一聲,就來了嘩啦啦掌聲一大片,直叫我熬不住就哩哩啦啦唱起來:“從前是父母之命不可違,媒妁之言毒似刀。”

不對不對,你怎么唱這個呀?大家不由得都笑了起來。

我馬上轉腔“吃罷茶來,收杯子!大娘留步……”

誰又知,老師還是打斷了我,我真不知如何是好。是、是、是,現在明白了!應該這么唱:“60年代,第啊一個春,春風吹遍了上海城。到處是技術革命的報喜聲!”

“對了對了,這才對了,再唱下去!”

“是毛澤東思想武裝了我們的頭腦,是總路線的光輝照亮了我們的眼睛,是大躍進的號角鼓舞了我們的沖天干勁!”

老師拍起手來,我也就悄悄溜了下去。

1962年元旦,我們已經是高三畢業班的學生。在緊張的復習迎考之中,我們也不忘唱戲。元旦前夕,我們班在自己組織的數學競賽之后,接下去就舉行聯歡。我上去唱了一段錫劇后,只聽得教室角落里傳出一個銀鈴般悅耳的聲音:“我也來唱一段!”

我道是誰,原來是班里一位很“嗲”的女生。她站起來就唱開了滬劇:“只要做得對,管啥像勿像,我來試試也無妨……”

在一片掌聲之下,她興致勃勃地一連唱了兩曲,配上幾個動作,嚦嚦鶯聲倒別有腔。

去年,我們許多高中老同學一起旅游住在西山,坐在那山下亭子里,忽然大家興致來了,就唱起戲來。幾乎人人會唱,一段接著一段,依然是生氣勃勃、情意綿綿,依然是九腔十八調,依然唱得很準,唱了個盡興歡暢……

如今,我們又迎來“和”的新時代。這樣寫“和”對,那樣寫“咊”也對,各種文化應和諧共生,和而不同。新老文化在上海都有自己的大批粉絲和知音,都可以長期存在。長篇小說都復興了,有聲有色的戲劇還會消亡嗎?

1991至1994年我去日本教學的三年期間,正好是戲曲命運折轉的關鍵時刻。我在日本生活久了,感到很枯燥,就想回上海聽戲看戲,實指望絲竹聲在我耳邊常繚繞,我在絲竹聲中沉醉。我本當再來看幾個好戲煞煞“念頭”,并以為我還可動手寫滬劇劇本,一起參與滬劇的發展。誰知曉,三年后回到上海,劇院已倒閉無其數,票價飆升吃不消,戲曲從民間被連根拔起,加上更為深層的原因,沒奈何,只落得一蹶不振,到如今,已有十幾年!

我悲則悲舞臺上下今非昔,哀則哀大眾無緣進場看戲劇,奇則奇一下子衰落何其速,惱則惱要重回民間竟難上難。

我的一位從小一起在弄堂里玩耍的“出窠兄弟”語重心長地對我說“民間文藝的繁榮情景,自發生‘文革以后反彈多年,此后就一敗涂地。從電影院開始,票價扶搖直上,演出排場的歐美化,向發達國家看齊,使戲劇貴族化,使戲劇離開大眾。我們有了紅茶坊中的輕音樂,卻失去了小鎮小茶館中的民間藝人和故事員……”

聽他一番心酸話,倒叫我有口也難開。

可記得“太世界”里我們踮著腳尖看《追魚》,可記得一杯清茶一片唏噓在書場聽《情探》,我也曾上臺在月琴伴奏之下唱反二黃,我也曾操著洋涇浜蘇北口音唱《王寶釧》,我指望有情人唱不完有情戲,想不到美滿的熱誠化為灰!我為你戲曲的命運常擔憂,我為你想盜仙草去昆侖山,我為你想再教兒吃一口離娘的奶,我為你寫悼詞、讀祭文、哭祖廟、刻銘碑,放悲聲唱到老!

心中想說千句話,萬望你戲曲之魂早歸來!