“新概念”票友

棗 樹

上海京昆藝術中心“followme京昆跟我學”時尚課堂同學會于7月5日晚成立。低吟淺唱間,不禁令人想到過去傳統的曲社票房活動——他們不就是一群“準票友”嘛!然而細細品來,又有不同,也許現在的票友,也有了“新概念”吧。

零基礎:“先結婚,后戀愛”

在戲曲界,票友的力量一向不容小視,不說俞振飛、言菊朋這些從票界“下海”的大師,也不說袁寒云、張伯駒這些書卷味十足的“文化玩家”,就是身邊敢在臺上來兩句的票友也無不精于音律、諳于戲曲。

不過,這次“follow me”的同學卻多是“白丁”,許多人甚至連行當都搞不清楚。一名公務員在報名時居然發問:“我是女的,也能唱‘男(南)梆子嗎?”不過,由此嘲笑或貶低他們對戲曲的興趣是不公正、不應該的,因為在他們的文化成長歷程中,沒有戲曲傳播的環境熏染。有人說,這些“新票友”往往是以一種“先結婚,后戀愛”的方式愛上戲曲的——從最初的新奇,到慢慢了解,便很快喜歡上了戲曲,成了京昆愛好者。他們經常結伴走進劇場,觀演已成了他們業余生活中的必需。學習之余,他們還自娛自樂,進行交流,拍攝戲曲寫真。在這個淺嘗輒止的時代,這恐怕是年輕人與戲曲結緣的最好方式。

時尚傳播:傳統的另類回歸

同學會成立活動是在建國路八號橋創意園區內舉行的,無論是會場布置還是表演方式,都透露著時尚氣息,體現出上海昆劇團吸引青年的創意和誠意。已演十年、效果顯著的“昆劇走進青年”專場,目前正醞釀著順應時代的新版內容。圈內人士表示,只要戲曲界多動腦筋、多想辦法,戲曲同樣可以吸引年輕人,關鍵在于引領的方式。或許有一天,像“Follow me京昆跟我學”這樣的傳統文化課堂也會像瑜伽、拉丁一樣,成為滬上青年的一種時尚生活方式。

回頭看歷史,戲曲何嘗不是一種“時代風尚”?只是當它被邊緣化以后,它變得清苦了,變得孤傲了,變得寂寞了,它與時代、與青年拉開了距離。戲曲要發展,離不開觀眾的發展、票友的發展;在本體傳承上,戲曲可能需要矜持,但在傳播方式上,戲曲不該把時尚拒之門外。

另一方面,社會公眾對于“傳統價值”的意識也在悄然覺醒。筆者發現,“follow me”學員中有不少外企職員和“海歸”。也許,這些頻繁與國外文化接觸的年輕人更早地意識到了中華傳統文化的可貴,更渴望民族性的自我認同。當這種意識愈加強烈并且彌漫開來,傳統也就成了時尚,以一種特有的形式得到回歸。

小眾化:年輕白領女性俱樂部

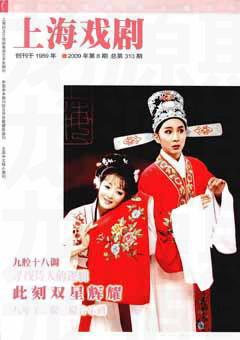

隨著多元化時代的到來,任何藝術門類的分眾在所難免,戲曲必會形成自己新的觀眾和票友群。活動當天,參與的學員和躍躍欲試的報名者八成是年輕的自領女性。這與傳統曲社中多男性老人的情況形成了鮮明的差異。

當日參與演出的學員情況亦然——京劇老生組中女老生居然比男老生多;昆曲小生組中只有區區兩位男生;其他組別清一色女性,且多為年輕女自領。這一現象是否昭示著京昆藝術受眾“年輕女性化時代”的到來?