一個老人的堅持

◎王波文

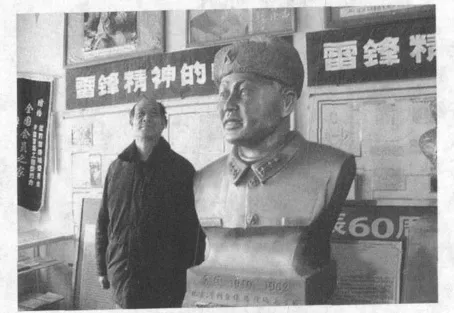

他曾經是耀眼的“學雷鋒標兵”,如今是一座冷清的雷鋒資料展覽館的館長。

那個年代,那個雷鋒

盡管出生和成長在安徽省全椒縣,61歲的何朝海更愿意說自己是福建省沙縣人。

“1960年大饑荒外出討飯到沙縣,那里的一戶人家救了我,給我上了戶口。”坐在中國雷鋒資料展覽館的院子里,館長何朝海解釋說,是在沙縣作出的選擇,決定了他這一生。

院子位于北京市豐臺區東高地南小街,他在1989年花10萬元買下,戶主則寫的是“雷鋒資料展覽館”。

里面陳列著雷鋒生前用過的馬燈、讀過的《毛澤東選集》、訓練時用過的木槍和存折照片等物件。搜集這些東西,何朝海前后花了幾十年。

不過,這些物件只能在白天里看見。因為繳不起安裝費,陳列室里沒電。到了冬天沒暖氣,水管被凍住后,則會沒水。

作為一家民辦展覽館,老何已經苦苦堅持了30年。如今,滿眼荒草和樹枝的院子里,24間平房已經失修,墻上的標語也已模糊。白天會有志愿者來幫忙,而夜晚只有小狗陪在老何身邊。

院子周圍,是近幾年新建的一座座居民樓,但晚上亮燈的沒幾戶。“那都是人家的第二套、第三套房了。”老何說。他至今沒房子,在夜里看到這場景,常覺得心酸。

不過,一旦跟人談起雷鋒精神,他瞬間會由心酸變得興奮。

前不久在火車上,他正吃方便面,得知他身份的列車員指著他問道:“您說句實話,一個只活了22年的人,有什么可學的?”

老何告訴他,雷鋒6年做了200多件好事,還送給他一本有關雷鋒的書。接下來,老何又不厭其煩,系統講解了他從雷鋒身上總結出來的“五子精神”,聽得列車員瞪大了眼睛。

這位列車員不知道,像這樣宣傳雷鋒精神,對老何來說,實在是家常便飯。在雷鋒逝世后的48年里,老何有47年所做的事情,大都與學雷鋒有關。

1982年,何朝海從北京復員還不到一個月,便“被北京市人民政府請了回來”。時任北京市教育局局長的韓作黎想請他擔任專職校外學雷鋒輔導員。在復員之前,他是北京知名的“學雷鋒標兵”。

1963年,在毛主席為雷鋒題詞第三天,14歲的何朝海便和6個沙縣青年成立了學雷鋒小組。兩年后,他到北京參加了雷鋒精神文藝宣傳隊。宣傳之余,他會去農村拾糞、到工廠干活,還會去車站擦欄桿。這一切都被寫進他的檔案。

正是有了這份檔案,何朝海在19歲入伍后,便被列為“學雷鋒標兵”,和其他19個戰士一起專職學雷鋒。

他不僅不用扛大炮,而且在3個月后入了團,3年后就提了干。“他們說我比雷鋒有福,雷鋒22歲就走了,我22歲就當了官。”回憶起這些,老何一臉的幸福。

1973年3月5日,他更是因為學雷鋒榮立三等功。部隊政治處還專門舉行何朝海學雷鋒事跡展和演唱會。他蹬著大三輪,拉著展板巡回宣傳雷鋒精神的情景,據說還上了《新聞聯播》,他還被北京市的100多所大中小學校聘為校外學雷鋒輔導員。更令他自豪的是,那時他走在大街上,隔三岔五會被人認出。

尷尬與堅持

這種自豪,如今在老何回憶往事時隱約可見。但更多時候,他感受更深刻的是尷尬和失望。

1995年,南方某城市請老何去宣傳雷鋒精神。這座最早進行改革開放的城市竟然對雷鋒有興趣,令何朝海倍感驚喜。他決定送他們一個雷鋒半身塑像。

不料上火車時,他被列車員攔住,理由很簡單,“火車是裝人的,不能裝死人像”。聽到“死人像”的說法,老何及時糾正道:“這是雷鋒像。”

“那得買票。”列車員說。何朝海打算買張硬座票,列車員又發話了,“雷鋒坐什么座位啊?得買臥鋪。”由于上鋪和中鋪都放不下,他只好花300多塊錢,為雷鋒塑像買了張下鋪票。

15年過去了,這事老何至今想不通。

他記得上世紀70年代搞學雷鋒展覽,他們從天安門到永定門,面包車逆行時被警察攔住。看到車里裝著雷鋒塑像和展板,警察了解情況后,連忙對雷鋒塑像敬禮,說“對不起”,然后立即放行。

那時他講雷鋒的故事,唱雷鋒的歌,周圍的人都覺得很正常,也有人聽。1981年,這個專職的“學雷鋒標兵”,開始收集關于雷鋒的照片、詩文和發言稿等物件,在西單附近的新文化街建起雷鋒資料展覽館。他還為小兒子取名“何弘揚”,希望他能弘揚雷鋒精神。

然而,他很快便發現,人們不再像以前那樣“單純”,“信仰也沒那么堅定”。那19個跟他一起學雷鋒的戰友,由于“家庭觀念強”,早在1976年已陸續離開。

展覽館在堅持8年后,不得不搬到城郊這座院子里。

老何堅持聲稱學雷鋒沒錯,但他也無奈地發現,“從1983年起,每隔10年紀念毛主席題詞時,會有一次高潮,其他時間都是低潮。”

不僅如此,有個干部,找老何買了3000本學雷鋒的書,如今20年過去了,那張6000塊錢的欠條一直沒兌現。而老何因為搞展覽不去單位上班,經常被扣工資。最少的兩個月,他每月只領到30多元錢。

執著與堅持

這一切都沒有讓老何關閉展覽館。雷鋒生前的戰友喬安山,在1998年第一次到展覽館,他拍了拍老何的肩頭說:“不容易啊,老弟。”老何也常跟人感嘆“日子越來越難”,但每天還是會把陳列室打掃得一塵不染。有人求助時,他也會盡力支援。

2002年,河北省高碑店市一名拆遷戶因為拆遷補償不到位,找到何朝海,希望這個“代表雷鋒,可以主持正義”的人前去協調。何朝海便親自出面,事情最終協調得很圓滿。

而當事情發生在自己身上時,他不由得感嘆:“沒錢、沒權、沒物質力量,根本不行。”

何朝海有時也反問自己:“人往高處走,為什么我要往低處走呢?”在被請回北京后,何朝海先是在教育部中學司擔任辦公室秘書。后來,他決定還是回到自己應該在的位置,當專職校外學雷鋒輔導員。“我33歲已經是正處級秘書,如果一直留在教育部里,現在最起碼也是個司局級干部。”他苦笑著說,他也曾后悔過。

但在副館長盧素敏的記憶里,“社會在變,館長始終沒變”。每次開會時,何館長總會強調,“一定要堅持下來”。

去年冬天,老何生病了,沒錢治。他和兒子何弘揚找到區教委,討要1996年以來停發的工資。教委的一個領導劈頭問道:“學雷鋒的要什么工資?”然后告訴老何:“誰讓你學雷鋒,你找誰去!”

“黨讓我去的,我都有批件。”他還未來得及拿出當年各級政府或部門的批件,領導已經指示:“那誰批的,你找誰要去。”

這種經歷近乎羞辱,但想到也有人說自己“是對黨忠誠”,他就覺得欣慰,并決定咬牙堅持。只是他發現,這種堅持真的越來越難了。