杭州市氣象應急保障體系現狀及建設對策

邵碧嘉 陳劍峰 朱蘭娟 潘文卓

(杭州市氣象局,浙江杭州310051)

0 引 言

近年來,我國突發公共事件呈增多加重趨勢,如禽流感、礦難等安全生產事故,強雷電、大風等自然災害,特別是2008年年初的低溫雨雪冰凍災害和“5·12”汶川特大地震等重大自然災害事件,影響之大、危害之巨,歷史少見。在杭州,所受自然災害90%以上是氣象災害及其次生災害所致。災害性天氣頻繁,如臺風、暴雨洪澇、灰霾、森林火災等都給杭州市防災減災和“平安杭州”建設構成嚴重威脅,也引起了市委、市政府的高度重視和社會各界的普遍關注。氣象作為突發事件預警、處置和保障的重要部門,加強氣象應急保障體系建設,對提高應對突發公共事件能力,保障人民生命財產安全,顯得越來越重要,也相當緊迫[1]。

1 杭州市氣象應急保障體系現狀及問題

近年來,在突發公共事件應急保障需求的牽引下,杭州市氣象部門已經進行了大量的氣象應急保障工作實踐,并通過加強領導、加大投入、完善機制、落實裝備,為應急保障體系建設奠定了一定的基礎。另外,在市委市政府的幫助下,杭州市氣象信息服務中心已經掛牌成立,并與杭州市氣象臺合署工作。

1.1 應急組織體系基本形成

在杭州市政府統一領導下,杭州市氣象災害應急保障組織體系,分為領導小組、應急保障中心和各氣象臺、站3級。杭州市氣象局成立氣象應急保障工作領導小組,主要負責氣象災害應急保障的指揮協調,領導小組下設氣象應急保障中心,負責具體日常的氣象應急保障工作。

1.2 氣象應急保障工作日趨完善

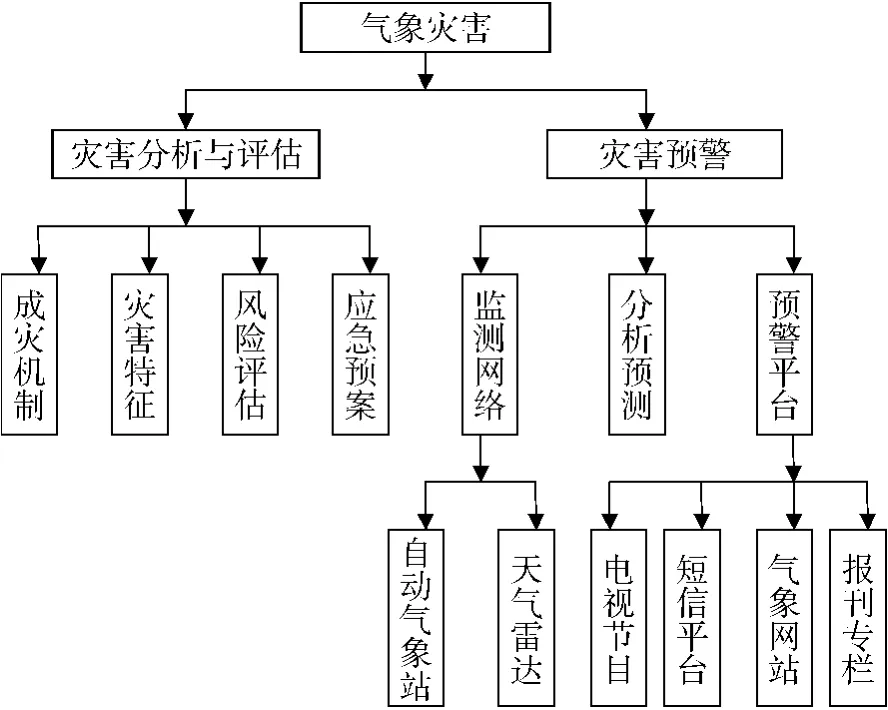

通過各部門的努力,目前已制定出臺了《杭州市突發公共事件應急總體預案》和《杭州市氣象災害預警應急預案》、《杭州市防凍抗雪應急預案》、《杭州市防汛抗臺應急預案》、《杭州市森林防火應急預案》等44部針對自然災害、社會事件的專項應急預案。在這44部市政府專項預案中,明確氣象部門職責的多達29部,使氣象應急保障服務與相關的突發公共事件應急處置之間建立聯動的有效銜接。根據各類預案的要求,氣象部門也對內部應急工作機制進行了完善,專門組織編制了《杭州市突發公共事件氣象應急保障服務預案》和相應的工作手冊[2]。目前,該系列預案已經納入到日常氣象業務流程之中(見圖1)。

但是,在制度體系日益完善的同時,仍然存在著不可忽略和亟待解決的問題,主要表現在針對氣象災害的基礎工作薄弱,思想認識不足,責任落實不明,人員配備欠妥,應急聯動滯后,部門合作生疏等,這樣既會影響日常業務運行,又難以滿足氣象應急保障服務實戰需要。

圖1 氣象災害預警和應急保障工作流程

1.3 氣象應急需要的現代化裝備基本完備

目前,杭州市氣象局已擁有能獨立承擔野外作業的移動氣象臺,即應急移動氣象監測車和氣象應急指揮車。應急移動保障系統主要由車載邊界層風廓線雷達、地面移動氣象站、衛星通信、視頻會議、供電保障、導航、預報業務平臺等組成,不但能監測氣壓、氣溫、濕度、風向、風速、雨量等常規地面氣象要素,還能探測從地面到3~5 km的低空風向、風速等[3]。

在監測系統方面,除已建成的151個和即將新建的109個自動氣象站外,還建有大氣電場監測系統、閃電定位系統、多普勒天氣雷達、EOS-MODIS資源衛星接收系統、L波段探空雷達系統、FY-2D靜止衛星工作站等各類重要系統,能夠不間斷實時監測天氣的演變,及早發現異常天氣。

1.4 氣象應急保障業務系統建設初顯成效

隨著網絡和計算機技術的發展,杭州市氣象局引進和研發了一大批業務應用系統:Micaps3.0天氣分析系統、臺風預報業務系統、MM5中尺度數值預報系統、應急響應大氣污染模式系統等,另外開發了各種災害性天氣預報方法。

目前全市氣象部門都已經建立了手機短信、電話聲訊、LED電子顯示屏等預警發布平臺,特別是手機短信預警平臺已經在臺風、暴雨、雷電、地質災害等預警防御工作中取得了顯著成效,為政府部門科學決策和社會公眾有效防災爭取了寶貴時間[4]。

盡管這些軟、硬件設備已在實際應急保障中初顯成效,但在應對突發公共事件的過程中,尚存在應急體系科技支撐力度不夠的問題;天氣預報的準確性和精細化水平有待加強;應急監測信息網絡和信息分析系統尚不完備;應急科技整體水平不高,專業人才匱乏;日常管理,裝備設施購置和通訊網絡建設等專項經費配置還不足等問題。

1.5 組織參與多次具有針對性的應急演練

為了增加氣象應急保障人員的實戰經驗,檢驗杭州氣象應急服務車的實戰效果,2008年3月4日,杭州氣象應急保障衛星通信指揮車遠赴麗水,進行森林火災氣象服務長途實戰演練;在2008年第7號臺風“海鷗”登陸之前,杭州氣象風廓線雷達應急車協同浙江省氣象局應急車,遠赴福建霞浦,進行臺風中心各氣象要素的現場探測,為更好地了解臺風、預報臺風積累經驗;2008年11月14日,杭州市氣象局參加了在余杭區長樂林場舉行的近年來全市較大規模的森林消防撲火演練技能競賽。“杭州地區應急響應大氣污染模式系統”首次亮相,為演練成功提供氣象保障;2009年5月25日,杭州市氣象局連同蕭山區氣象局參加了杭州市政府組織的防汛搶險演練。衛星通訊車、風廓線雷達車與氣象應急服務人員并肩作戰,為演練活動提供了準確的現場天氣實況和演練期間天氣預測信息。

通過一系列的應急實戰演練,較好發揮了杭州市氣象局應急保障現代化設備的功效,逐步形成了一支穩定、有效的氣象應急保障隊伍,充分展示了杭州氣象應急服務能力。

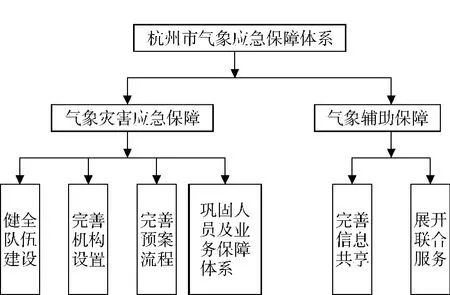

圖2 杭州市氣象應急保障體系架構

2 應急保障體系建設的對策與建議

2.1 加強領導,建立健全針對氣象災害的應急保障體系建設

杭州市氣象應急管理保障管理體系要按照“政府主導、部門聯動、分級負責、全民參與”的原則[2],形成一支隊伍、一個機構、一套預案、一副裝備的運作模式。

2.1.1 健全隊伍建設

一方面要組建應急保障專家組,建立專家信息庫,發揮各類專家、學者和專業技術人員在信息研判、決策咨詢方面的作用,為應急管理提供決策建議;另一方面,利用現有的500多人的鄉鎮氣象協理員隊伍,加大群測群防力度,形成村—鄉鎮—氣象局上下聯防機制,更好發揮他們在災害預警信息的接收傳播以及災情信息的收集上報等方面的作用。

2.1.2 完善機構設置

市本級氣象局各部門間緊密合作,開展災害的監測、預警和應急保障服務。各級氣象臺、站負責氣象災害發生期間的氣象信息收集、整理和傳輸,向所在地有關部門提供氣象預報服務工作。

2.1.3 完善預案流程

根據市委市政府和上級氣象部門制定的相關應急預案,結合本地實際,制定出一套適合杭州的氣象災害應急預案,注重針對性、實效性和可操作性。落實“準確、及時、優質、高效”的服務要求,確定氣象災害保障應急機制工作流程及人員,一旦出現災害性天氣的征兆,氣象部門相關人員必須以應急預警服務為中心,全程跟蹤災害性天氣的發展,組織做好各項工作,盡最大努力將氣象災害信息通過各種途徑發布。

2.1.4 鞏固業務技術保障

在現有預警信息監測平臺和各類發布渠道的牽引下,利用新技術、新裝備,進一步鞏固氣象災害應急的業務技術建設。

一是完善監測、預警網絡平臺建設和維護。依靠氣象綜合現代化建設的助推,構建起信息資料監控、網絡監控、設備監控多效合一的平臺。氣象部門要以提高預報準確率為核心,加快綜合氣象監測網建設,完善預報業務系統。以數值天氣預報技術為核心,大力開展精細化預報業務,顯著提高天氣預報的密度和精度,增加預報項目,擴大服務范圍。

二是擴大移動應急裝備配備范圍。對于目前杭州市氣象局的兩輛移動應急車,一方面要完善已有的通訊設施和裝置,保證其正常運作,為應急保障爭取更多的時間;另一方面要著眼新產品的開發研究,把從現場采集的視頻、圖像資料轉化為可在更多渠道應用的新產品。

三是加強科技研發,推進氣象服務質量的進一步提升。完善公共氣象服務系統軟平臺建設,建立以氣象災害預警信息為先導的災害應急機制,提升全社會接收和應用氣象信息的能力和水平。圍繞防災減災和氣候變化應對的總方針,強化氣象科技創新的組織管理,建立持續、穩定的氣象科技投入機制,努力提高科技貢獻率[4]。

2.2 加強協作與聯動,全面提升突發公共事件氣象輔助應急保障水平

突發公共事件應急保障工作是一項從技術支持、決策指揮、到實際保障等復雜而綜合的系統工程,需要多部門、多學科的密切協作共同完成。因此,要全面提升氣象部門在應對各類突發公共事件中輔助保障的水平,就必須加強部門聯動,完善各類信息共享。

2.2.1 完善各類突發公共事件監測預警信息共享機制建設

在市委、市政府統一領導下,各應急管理機構協同行動,各級職能部門和有關單位各司其職,專業隊伍和社會團體密切配合,全面落實突發公共事件防災減災責任制,建立起一套災害監測預警信息的共享平臺。

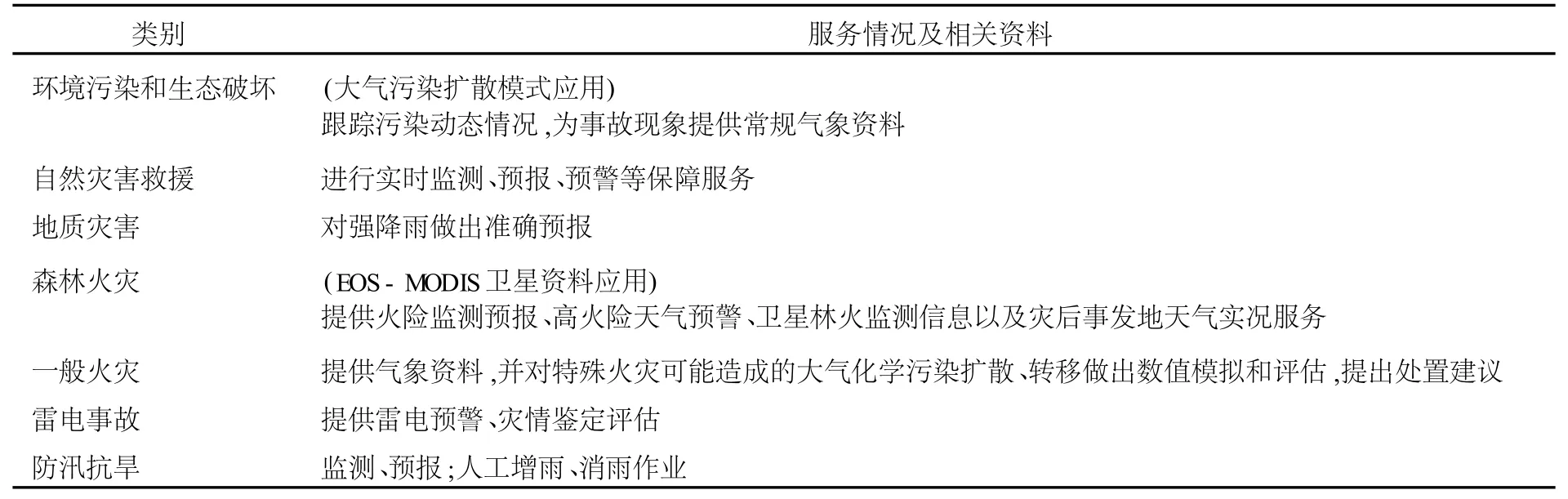

一方面,氣象部門盡力為其他部門提供的氣象資料共享(見表1);另一方面,我們也需要其他部門提供相關的應急保障資料。比如:對于森林火災現場的火情,大霧、冰凍期間高速公路路況視頻,主汛期主要河道水位等等信息。同時,以杭州地區應急響應精細化大氣污染模式系統的項目為鋪墊,加強與安監、環保部門的合作,完善對污染和煙霧擴散的小尺度和精細化研究,建立起針對污染源性質的特征數據庫,共同應對火災,危化品泄露,有毒氣體擴散等突發公共事件[5]。

表1 氣象部門所能提供的應急保障救援保障服務及相關資料

2.2.2 加強演練,全面強化氣象應急保障實戰能力

一是組織開展氣象災害應急聯合演練。把氣象災害應急演練,納入突發公共事件總體應急演練。氣象部門應協同市林水局、市環保局、市安監局、市城管辦、市國土資源局、市公安局、市農業局等其他相關部門和單位共同開展氣象應急演練,結合各部門的技術優勢,把氣象、環境、水文等資料充分利用到日常演練中去,要突出重點,注重實效,厲行節約。

二是開展內部應急業務流程演練。定期組織從事氣象災害應急工作崗位的有關管理和業務技術人員進行內部應急業務流程的培訓,把氣象災害、預警知識、應急處置知識以及工作管理等納入總體防災、減災、應急處置的培訓內容。

3 結 語

隨著城市化進程的加快,氣象災害發生越來越頻繁,災損及其影響越來越嚴重,應引起各級政府和社會各界尤其是氣象部門的高度重視。

杭州市氣象應急保障體系的構建,主要從氣象災害本身的應急保障和針對突發公共事件的輔助保障兩個方面進行。從隊伍建設的方式,機構設置的形式,預案流程的運作以及軟、硬件平臺構建等方面來強化應對氣象災害;通過完善災情監測,加強信息資源共享等方法來做好杭州市各類突發公共事件的輔助保障。為推進杭州城市建設和經濟發展提供了切實有效的保障。

[1] 茅臨生.建立完善科學防御臺風體系為經濟社會又好又快發展提供氣象保障——2007年全國氣象防災減災大會報告(摘要).浙江氣象,2008,29(01):1-2.

[2] 王國華,宋 健,何愛芳,等.杭州城市氣象災害預警體系建設基礎及對策研究.2007.

[3] 方 芳.氣象應急移動車載服務系統綜述.電子工程師,2007,33(6):76-79.

[4] 唐敏康,趙 玲.城市災害應急救援管理探討.中國公共安全,2007(08).

[5] 陳 躍,王 琳.構筑綜合減災體系 打造“平安杭州”——21世紀杭州城市綜合減災戰略研究.2004.