國史講座 中華五千年的歷史經驗

文/任繼愈

我們從民族的、經濟的、政治的、文化的四個方面來談談中華民族的五千年。

中華民族,這是個統稱,細分共有56個民族,漢族是其中之一,人數最多,占90%以上。中華民族的形成,可以分成五個時期:

第一個時期是春秋戰國。

春秋戰國時期是個民族大融合時期,融合交流,通過戰爭,經濟交流,政治交往。

第二個時期是魏晉南北朝。

這個時期前后將近三、四百年,也是個大的融合時期,在第二個時期里,很多民族共同向封建化進步。五胡十六國變化,是北方少數民族接受封建文化,特別是漢文化的一個過程。魏晉時期佛教來了,道教也有了,意味著宗教影響了民族文化的融合。

第三個時期是隋唐。

這個時期民族的融合又深入了一步,從南北對立的兩個政權合成一個,隋唐統一了,合成一個統一的大國。這個時候的民族關系更深了,融合得更多了。比如,唐朝的皇帝,他的身份是漢族,其實他是個混血兒,他的母系是少數民族。竇氏、獨孤氏、長孫氏都是北方的少數民族,皇族本身就是混血的一個家族。隋唐時代政府的重要官員,像將軍、官吏,好多都是少數民族。我們看農村里過春節貼門神,門神的兩個像,一個是尉遲恭,一個是秦瓊,門神尉遲恭就是新疆少數民族,唐太宗重用他,做禁衛軍的領袖。隋唐時期,文官、武官不分種族,一律對待,升官一樣的升,處分也一樣的處分,融合得比較好。

第四個時期是元朝。

元朝是蒙古族統治,蒙古族人當皇帝了,可下面也用大量的非蒙古族的各級官員和士兵,軍隊中蒙古族是少數,大量的還是漢族及其他民族。元朝是皇帝改朝換代,皇帝換了,可是指導治國的方針及治國的思想,完全繼承了宋朝的,甚至是宋朝以前的一些制度。元朝在全國地方州縣普遍建立孔廟,云南有孔廟是從元朝開始的,繼承了宋朝,奉孔子思想為治國最高準則。根據孔府的檔案,從元朝開始,孔府的檔案保存得較完好,沒有遺失,中國的檔案保存最完整的其中一個就是孔府。

第五個時期是清朝。

清朝滿族入關,是一次大的融合。

漢族是一個很優秀的民族。漢族有一個特點,那就是各族中間的通婚關系不是像別的民族限制得那么嚴、那么死,遠緣通婚的比較普遍。因為漢族有這么一個特點,從隋唐以后,種族歧視在中國不像世界上別的國家那么嚴重。

中華民族,從春秋戰國、南北朝、隋唐,到宋、元、明、清,經過幾次大的民族的交融,猶如河流匯合,慢慢地融成一個多民族的海洋,總稱為中華民族。

從經濟方面來看,中華民族的活動范圍,一個是長江流域,一個是黃河流域。根據史志文獻記載,黃河是我們的母親河,中國的黃河流域是中華民族的搖籃,這當然不成問題。近年來,我們將考古發現與歷史文獻、古代傳說相結合,可知長江流域也是中華民族的搖籃。傳說,禹會諸侯于涂山,涂山就是現在的紹興一帶;舜南巡到蒼梧,蒼梧就是湖南一帶;周穆王南巡,死在漢水,也是到南方;舜死后,娥皇、女英也死在湖南。可見,從傳說堯、舜、禹開始到現在的長江流域,是我們中華民族共同活動的區域。因為歷史朝代不同,有的朝代轄區向外擴展一點,有的朝代向里收縮一些。我們中華民族活動的舞臺,生活棲息的地方,范圍就是以長江流域、黃河流域為中心,向東北可延伸一點,向西也可延伸一點,再遠就有沙漠限制了,再往西有大山擋著了,幾千年來,就在這個區域里,經濟上互補性極大。三千年前從春秋戰國開始,荀子的《富國篇》就提到鐵出在北方,皮毛也出在北方,鹽出在東方,木材出在南方。經濟上的互補,各個國家都不能自己獨立,都要求加強交流,大家相互受益。所以,經濟上互相交流、互相補充,迫使我們中華民族的交流越來越密切,國家與國家的交流、人群與人群之間的交流越來越密切。比如春秋戰國時期,人才流動非常頻繁,學有專長的人,從這個國家跑到那個國家,從那個國家跑到這個國家。古時候的國有點像城邦的意思,不像現在的國家這么嚴格。孔子、孟子都曾周游列國,這個國家不用,那個國家可以用。希望能做官,實施政治上的抱負。互相補充、互相需要、互相滿足,也是促成我們這個中華民族發展的動力。

再從政治上來看五千年我們是怎么走過來的。最早國家很多,像禹有3000個諸侯,一個國家就一個部落,一個群體,頭兒很多。經過發展,國家的數目越來越少了。到了戰國時期,就剩了7個大的、強的國家,稱戰國七雄,最后就統一到秦了。這個統一是秦始皇個人的野心呢,還是什么原因?從民族交流和經濟交流來看,已經有統一的需要。所以,春秋戰國,百家爭鳴,都在提出治國平天下的方案,那方案中間各個學派都不一樣。孔子也提出統一,以周天子為主。孟子也講天下要定為一,要統一天下。荀子也要統一天下,韓非也要統一天下。老子、莊子好像沒有講到統一天下,可是講到小國寡民。這個小國寡民,你仔細看,不是講的國家要那么大,講的是地方單位,基層組織要小,不是國家要小。因為老子、莊子都講圣人治天下,這個圣人,不是一個村子的圣人,而是對天下來說的。在百家爭鳴的不同觀念中間,我們看到一個共同的地方。哪個共同地方呢?就是要求我們把天下怎么合在一起。有這么一個愿望,方法不同,手段也不一樣。可是統一這個要求是一致的。思想家能看到歷史的潮流,歷史前進的方向,就是要統一。

原先講秦始皇“焚書坑儒”,說秦始皇比較粗暴。后來秦朝實際的做法,以及地下發掘的資料來看,秦始皇并沒有真正地“焚書坑儒”。他坑的那些儒生是什么人呢,就是幫助秦始皇求長生的那些人——方術儒生,不是孔孟之道的那些儒生。儒家的書,秦朝還保留了,不但保留了,而且還學習它,用來教育秦始皇的子弟。歷史記載,秦始皇死的時候,趙高給胡亥出主意,唆使幼子胡亥假借秦始皇的口氣,讓太子扶蘇自盡。扶蘇接到趙高這個假詔書,當時與扶蘇同時鎮守在北方的一個大將蒙恬,說這個詔書可能是假的,你是不是再去核實核實,問問是真是假。扶蘇說這個不能問,這事不需要問。按忠孝的原則父親交下的任務只能完成,不能懷疑,一定要遵守,用不著問。可見秦始皇教育子弟,用孔孟的思想來教育他們,不是用法治。趙高又勸胡亥,說你可以當皇帝,可以繼位。胡亥說我有兄長,我替他,不合理,我不能越過他去繼位,違反孝道,廢兄而立弟,這是不義。可見胡亥也是接受孔孟之道的教育,《史記》上,司馬遷有明確記載,有他們的原話。

這么一個大國怎么實行有效統治?從政治上看,要有理論指導才行,就是秦始皇開始已經采納了“孝”、“忠”,忠君,孝父母,用這個觀念統治全國,統一思想。因為這么大的國家,要直接管理很難,必須統一思想才行。總的格局是中央權力要集中,分散的農民要安居樂業。秦漢以后就是這么一個總的局面,一直維持了兩千多年,就是政治上要求集中,這是個總的趨勢。秦朝亡國很快,秦始皇統一了十幾年,國家就亡了。后來對秦始皇的評價不是太公正,說秦始皇是暴君。因為秦朝的歷史是漢朝人寫的,漢朝人代替了秦朝,它打倒了秦朝,就把秦朝說得壞些。怎么看出秦始皇沒那么壞呢?就是秦朝那些法律,到了漢朝得天下20多年以后,還實行秦朝的法律。從政治上看秦朝大變革,就是由中央直接管理全國這么大的地方,就是長江流域、黃河流域這么一大片地方。

秦始皇建立了中國歷史上第一個大一統王朝

漢高祖劉邦采用分封制治國結果失敗

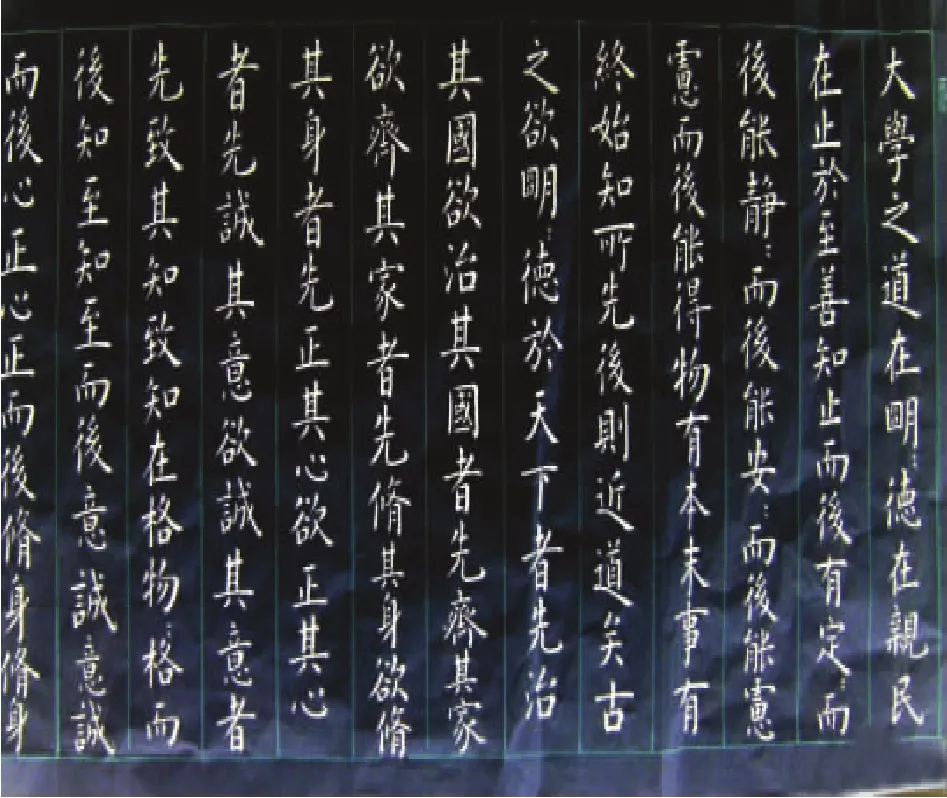

《大學》中有關“修身”、“齊家”、“治國”、“平天下”的選段

這個新體制的變化很復雜,在今天就是一個系統工程,很難的事情,管理經驗也不足,所以10多年就失敗了。劉邦繼承后,認為秦朝失敗可能與沒有分封他的子弟有關系,所以劉邦就對他的子弟都封王,分兵把守各省,還公布“非劉氏而王,天下共擊之”。后來又傳了兩代,他的子弟自己起來造反,反對漢朝的中央政府。漢朝一看這個不行,又放棄了分封的辦法,這是漢朝變更秦朝制度的一次反彈。

怎么樣把這個多民族的統一大國鞏固下來,進行有效管理,是很困難、很麻煩、很不容易的。經歷了差不多一千年之久的探索,才找到一個路子把它穩定下來,有效地統治起來。關鍵在哪里?最大的困難在于中央政府要絕對的統一,沒有絕對的權力,它不能支配全局。中國這么大的面積等于整個歐洲,歐洲現在還統一不起來,還在爭論,何況中國這么大面積,要有效地控制實在不容易。另一方面,還要老百姓過好生活,要保證生產維持小農經濟的正常發展。小農經濟非常脆弱,一家一戶,是生產單位,又是消費單位,經不起風吹雨打。一有天災人禍,這個家的主要勞動力一生病,一下就垮下去了。既要維護、保證小農經濟的生產,又要維持中央政府的絕對統治,這一對長期的矛盾當中,怎么取得平衡,讓它有效地運轉?差不多一千年,直到唐朝中期才開始找到這條道路,而從理論上提出則是《大學》這個書。《大學》字數不是太多,是《禮記》的一篇,唐朝就把它單獨提出來,著重地推崇《大學》。《大學》主要講什么呢?它就講一個人從思想活動、家庭關系、社會關系,一直到國王治國平天下,分8個步驟、8個階段、8個層次。修身、齊家、治國、平天下,這是一個步驟。對內,是正心、誠意、格物致知,內心修養叫一個人從內心到行動都要納入這個大一統的國家的要求范圍之內。唐朝韓愈總結了《大學》的這個思想以后,宋朝就接受了。在唐朝以前,考試主要是考“五經”,宋以后“四書”代替了“五經”的地位。“四書”包括《論語》、《孟子》、《大學》、《中庸》這四部書,宋明以后考試都用這“四書”,這是思想方面有這么個變化。

再從政治體制上來看,君臣之間的關系、地位也在變化。在漢唐的時候,皇帝和宰相坐而論道,坐下來互相討論問題,幾乎是平等的討論問題,君臣之間的關系,不像后來距離那么遠。漢光武帝寫信問他的大臣:你的夫人對你很好,是不是給你撓撓背,抓抓癢?再一個就是漢朝皇帝的姐姐新寡,皇帝看上一個大臣宋弘,忠厚正直,想把宋弘介紹給他姐姐,讓他姐姐與宋弘結婚。皇帝有一天找宋弘談話說:聽說富易交、貴易妻,有這個話嗎?意思是說,富了以后可以換一換朋友,做了大官,地位變了,可以換換老婆,有這話沒有?宋弘說:我只聽說“貧賤之交不可忘,糟糠之妻不下堂”。皇帝一聽宋弘的態度很明朗,他姐姐就在屏風后面,他回頭對姐姐說:“事不諧矣”,事情辦不成了。可見君臣之間很自由,不像后來地位那么懸殊。到了宋朝以后,宰相與皇帝之間討論問題時,皇帝坐著,宰相大臣站著。朱熹是南宋的著名學者,給皇帝講書,皇帝不喜歡朱熹這個老師,于是就趕他走,給他下了個條子,說天氣冷了,我看你歲數大了,站著講書也很累,就不要講了,你回去吧,就給辭退了。可是再往后,明朝、清朝君臣關系又進一步拉開距離,君臣之間對話站著也不行,得跪著。試想一個人坐著,一個人跪著,根本沒法討論問題,只能一個發指示,一個接受命令。

所以從歷史上看,這幾千年來中央政府的權力越來越重,皇帝的權威越來越大,人民的地位越來越受限制。這個變化說明,君權越來越重。所以,有人說中國向來有民主的傳統,這話不符合事實。孟子說過:“民為貴,君為輕,社稷次之。”那個“貴”的意思,不是民比君主還貴重,而是說農民問題很重要,民心的向背很重要,孟子沒有民比君還尊貴的意思。從政治上看,五千年來中央權力越重,人民和臣的地位越低。

從文化上來看,這五千年來也很有變化。文化,就是中國的長期統一,中央政令不受隔閡,一直通行無阻。靠的是什么呢?一個是靠工具好,中國有統一的漢字,這是很了不起的,在全世界是絕無僅有的。你看古希臘文,也是古文字。有一次在雅典圖書館,見有一個人在借柏拉圖的書,當然是用古希臘文寫的。我就問那個借書的人,我說你看這個?他說我看不懂,我是來查字典的。我說你是教什么的?他說我是教希臘語文的老師。就這個語文老師,看不懂柏拉圖用古文寫的書。可中國漢字怎么樣呢?你們看從甲骨文到現在,文字沒有中斷,那個魚、馬,現在還認得出、看得見,它不是考古的對象,它還活著。這漢字起作用太大了。我們到福建、廣東出差,語言不通,說話很困難,可是你拿著《人民日報》就通行無阻。完全可以看得出,中國的長期凝聚力與這個古漢字大有關系,而且是秦始皇統一做的很有功勞的一件事。前幾年在湖北楚墓發現的竹簡,那些字我們有些不認識,怎么才能找到認識的途徑呢?里頭有些書是北方的書,有的是《老子》的,有的是《論語》的,對照著看,對著上下文猜,這是什么字,那是什么字,而且還認不全。我們現在的楚文字還認不全,這是發現楚國有文字,別的國家也有各國文字,北方也有各國文字,不過沒有發現,那沒法推論了。

語言的統一,也有記載。北京話,咱們在北京住這么多年,從北京往西走,走到門頭溝,語言就跟北京話不一樣。再往東走到天津,北京話和天津話顯然就不一樣。河北省也有不一樣的地方。北京這個區域里從什么時候開始出現北京官話呢?明朝的筆記記載,明朝是太監專政,說著官話,穿著華貴的衣服,騎著大馬的,就是朝廷來的,是北京派來的。明朝開始已經出現了以北京語言為中心的變化,清朝就更普遍了。明朝的科舉考試,除了考他的文章以外,還有一個口試,這個口試不一定考別的,就拿一段書讓他講一講,念一念。廣東人也不能用廣東話來念,福建人也不能用福建話來念,只能用國語普通話來念,語言的統一從那個年代已經在做工作了。總的來講,漢語語言對民族的統一起到了巨大的作用。這一點歐洲遠遠沒做到。

再從信仰來看,也看出我們中國文化的統一也很早。3世紀時候,五胡十六國,北方正在亂,有一個大臣就勸國王,說信佛沒什么好處吧?佛是外國人。那個國王就說,正因為他是外國人我才信,我也是外國人嘛。那個時候皇帝自己不是漢族。又過了若干年,到了10世紀的時候,或者9世紀末,遼國與宋對立,南邊是宋,北邊是遼。遼國國王對大臣說,咱們要提出一個信仰,讓大家供奉,才有一個中心,你想想信什么好?大臣說,當然信佛了,大家都崇拜佛。遼國王說:不,我想,信孔子好,這孔子治國平天下,對我們遼國有好處。從遼開始就信孔子,儒家的思想。這種思想,這種意識,就在少數民族里都能接受,也不是強迫它,是自己選擇的。后來戰爭這么多,孔廟沒有焚毀過,一直保存較好,各個民族都尊重它、供奉它。這就是說文化上有一個傾向,就是有一個共同喜歡的中心。

意大利傳教士郎世寧繪制的《平安春信圖》上穿著休閑漢裝的乾隆、雍正父子

清朝乾隆皇帝,雖然自覺地保持滿族的傳統,說騎射、尚武精神不要丟掉,但他從心里很欣賞、佩服漢族的文化和禮教。乾隆曾經讓人畫過《行樂圖》,也就是現在的生活照,畫有山、水、竹林、七弦琴,乾隆穿著晉人的衣冠,不帶辮子,未穿箭袖袍服,這說明乾隆心里覺得中華文化很可愛,很愿意學習,而且接受了中華漢文化的倫理標準。可見從遼到清都認為漢文化很深厚,值得學習,值得信奉,因此接近它,認同它。

這是從四個方面來講,說起來是為了方便。實際上,這四個方面是混融的,交替的發生關系,絕不是單獨的發生關系。中華民族這五千年,整個是各民族共同走過來的。在這個過程中,有文化的、民族的、經濟的、政治的,各方面的綜合,造成了越融合越近,越融合越密切,形成共同的一個機構、一個組織、一個意識。這個意識,變成牢不可破的一種意識,就是認為中華民族的統一是正常的,不統一是不正常的,統一是應該的,不統一是不應該的。這個意識也不是后來才有的,就是從分裂開始,就有這個傾向。三國時候,諸葛亮要恢復漢室,要統一;曹操的赤壁之戰,他打孫權,也為的是統一;到了淝水之戰,五胡時代的苻堅打晉朝,有他的政治野心,從理論上說他要統一天下;南朝也有幾次北伐,像劉裕也打到過洛陽,打到過北方,也要統一。這說明什么呢,就說統一是中華民族的正常狀態,應該是統一,不應該是分裂。我們看中國歷史實際情況,也是這么一種情況。我初步把這個分裂與統一的年代算了一算,分裂的時間從秦漢以后占中華七分之一的時間,七分之六是統一時代。

統一給我們國家和民族帶來什么好處呢?我初步地想一想,有這么幾點:

第一,消滅了內戰。

始建于元大德六年的北京孔廟

我們看歷史,戰國時代沒有一天不打仗的。打敗了就不用說了,當了奴隸,當了俘虜,打勝的也是災難重重,吃虧的總是老百姓。比如:戰后的瘟疫、災荒,普遍存在。但戰爭也鍛煉了人,提高了戰爭的理論。比如說,《孫子兵法》那個書就是戰爭的總結,是戰爭理論的總結。有一個朋友說《孫子兵法》是春秋時期完成的,后來沒有發展,是不是后來不行了。我看他問得有道理,事出有因,實際上也很自然,因為秦漢以后沒有大戰爭了,沒有大戰你總結什么呢?所以說中國的兵書自《孫子兵法》以后就沒有新的大的發展,就是因為戰爭規模小了,時間也短了,文字經驗自然也少了。

第二,興修水利,防止水害。

沒有統一的國家治水不可能實現。像前幾年長江大水,要不是全國力量,光是局部力量,湖北治湖北,江西治江西,那就治不好,永遠不可能治好。有了統一,可以除水害,興水利,有統一的規劃,這是顯著的好處。特別是像黃河這種河,要不在統一的國家,不治,老百姓要遭大殃。

第三,統一調撥,以豐補歉。

中國這么大,總是有荒年,不是這里旱災,就是那里澇災、蟲災。有了統一的國家,它可以統一調撥、調劑,以豐補歉,可以免災區的賦稅,施行救濟。唐朝還有一個規定,可以易地避荒災,政府允許逃荒。

五胡亂華加快了漢族和少數民族的融合進程

湖北荊門郭店出土的竹簡《老子》乙版,雖然時隔千年,所用文字依然為今人所知曉。

第四,防止外在勢力的侵略。

過去中國歷史上外來的侵略從北方來的多,從山西大同、河套、綏遠來的多,要不是統一的話,誰挨著邊界最近,首當其沖,它就受損害,別人也不管。統一就不一樣,統一后,你打山西,可廣東、河南都來支援你。所以,后來抵抗外來的侵略,統一的政府有這個條件,有這個能力。要不是統一,沒有這個條件,也沒有這個能力。抗日戰爭咱們記憶猶新,日本并不是首先占領南京,它是先占的東北。我們不承認,不認可,非跟它打不可,后來占了華北,還不行,還要打,一直打到最后,我們把日本的人力、財力全耗光,我們勝利了。歐洲就不一樣,歐洲不統一,歐洲希特勒打捷克,別國不管。

第五,便于經濟的內外協調。

比如咱們增加內需,要不是統一大國的話,別國沒有資格提這個條件。新加坡的經濟學家很多,日本的經濟學家也不少,它就不能用增加內需來解決國內的經濟困難。

第六,有利于物質文明、精神文明的建設。

物質文明、精神文明建設要靠全國的人力、財力來完成,靠局部完成不了。比如說我們的運河,牽扯到好多省。我們修長城,也是牽扯到好多省,這是物質方面的建設。精神文明建設就更多了:我們修書,如明朝的《永樂大典》、清朝的《四庫全書》。《四庫全書》用錢不是很多,紙張書籍用不了很多錢。可是精神產品光有錢是做不到的,要有人才,要有專家,要有人力,人才絕不是有了錢就可以解決的。人才要從全國選拔才行。前幾年,臺灣的經濟比大陸人均高得多,可是編個像樣的書就有困難。人才就那么多,就兩千萬人,你選拔人才,能選出多少?修《四庫》有多少人才?來自安徽的戴東原,江蘇的王念孫,河北的紀曉嵐,還有各省的專家。所以人才的集中,不是全國選,選不出來。不論物質文明建設,還是精神文明建設,靠全國的人才來完成,這就是多民族的統一大國給我們帶來的好處。正因為有這么些好處,所以,政府改朝換代換了多少次,皇帝有漢族,也有非漢族的,可這個多民族的統一的體制始終沒有變,而且維持得很好,全國各族人民接受了這種體制。

那么,也有人會提出,怎能說明中國的老百姓擁護這種制度呢?這個問題,孟子就答復過,孟子說,堯傳給舜,舜傳給禹,這是天命。那個孟子的學生也很調皮,問天命是怎么告訴你的?是怎么知道的呀,孟子說:“天不言,以行與事示之而已。”人民有了問題找誰,他找禹還是找舜的兒子呢?最后還是到禹那里去告狀。他們主持祭祀,被天接受了,他們主持國家事務,被老百姓接受了,服從了,這就證明是天命,這是民意,這是一種很自然的表示同意、不同意的方式。中國,這個統一的多民族的大國,不管改朝換代怎么變,始終維持多民族統一這個形式,這是民意愿意采取這個方式,所以這個方式就維持二千年之久。

所以說中國二千年的國情,就是“多民族的統一的大國”。我們從歷史上看,這就是我們的國情。這是摸索了若干年才找到的道路。長治久安、抵抗外來侵略、防御自然災害、從事建設都離不開這個體制。人口多,有它的好處,比如一個人拿1塊錢,湊齊了就是12、13億。一個人2塊錢20多億就出來了。這是一個了不起的綜合力量。這個條件舉世無雙,只有中國才有這么個條件。印度人口跟我們差不多,也是10億以上,它的民族問題始終沒解決,而且很矛盾很尖銳。俄羅斯國家也很大,民族問題也沒解決。歐洲更別說,迄今仍是列國林立,統一不起來。民族之間絕對沒有問題那也不可能,親兄弟有時還吵吵鬧鬧,夫妻還有離婚的。總體來看,民族關系在中國處理得是相當好的。

中華民族共同生活、共同組成這么個國家,這么大一個范圍的集體,長治久安,維持幾千年不斷發展,克服了很多困難,而且最后站起來了,前進了,靠的是什么呢?靠的是我們多民族的統一的大國,這個條件是很了不起的,是買不到的,是長期積累下來的豐厚的遺產。清朝道光以后,連割地帶賠款,割到最后我們還剩960萬平方公里(我們以前是1300萬多平方公里)。只有這么一個統一的、多民族的大國,才能抗得住沉重的磨難,沒有被摧垮。

一直到今天,我們的國力也不算很強大。可是,就連不喜歡我們的列強,也不敢輕視我們。是什么原因呢?我看主要的原因,不是我們強,是我們大。這個大是買不來的條件,它不是現在變大的,是從來就大,幾千年了就這么大。我們這個國家,在世界來說是惟一五千年持續不斷發展的大國。你看歷史上沒有啊,埃及歷史比我們早一點,中亞那邊也比我們早一點,兩河流域巴比倫也比我們早一點,赫梯比我們早一點,他們都中斷了。希臘也是古代文明古國,現在也不行了。到過雅典的人,看到很殘破的一些舊殿宇,給人以破落戶的印象,風景很好,就是敗落。從古到今幾千年維持不斷,持續發展,惟一的國家就是我們中國。要充分地認識這個國情。這是我們考慮問題,選擇方向、道路的依據,這是個出發點,也是落腳點。我們對過去的優點、長處要給以足夠的認識。這就說明封建文化給我們創造了舉世無比的、豐厚的遺產。我們中國這么多的科學家、文學家、藝術家,很多成就都是在兩千多年來的封建社會里完成的。比一比歐洲封建社會,它也有成就,比起中國來就差得太遠了。就是中國共產黨產生的歷史與西方的共產黨也不一樣。咱們學過的馬克思主義三個來源、三個組成部分,那是根據歐洲情況講的。在我們中國,馬克思主義的來源在哪里呢?我看就一個來源,就是愛國主義。它是從救國救民的追求來接觸了馬克思主義的。有識之士為了這個多民族的統一大國不受肢解,不當亡國奴,自強獨立,走現代化,才找到馬克思主義。中國從一開始就是要走自己的道路,所以有些西方國家不了解中國的國情,認為蘇聯一垮,就跟多米諾骨牌一樣,都倒了。中國國情不一樣,它不會跟著倒,這個話毛澤東也說過,先進的中國人尋找救國救民的真理,這樣接受了馬列主義。

今天我們面臨一個新問題,現代化的任務擺在我們面前。我們了解過去,在過去的基礎上,怎么樣才能不被目前激烈的競爭所淘汰,立于不敗之地。這個現代化的道路還很艱難,不能躺在古人的成就上,躺在祖宗遺產上來過日子。我們應該做些什么?封建社會給我們帶來好多實惠,好多好處,讓我們避免了亡國,克服了災難,創造了燦爛的文化。可是,同時也要看到,在我們走向現代化的今天,封建主義思想的殘余對我們起到什么干擾,起到什么阻礙,也要充分地認識到、認識足,才能邁開步,要不然很容易變成復古主義,說我們祖宗樣樣都好,一直都是好,好到沒法再前進了,這行嗎?顯然是不對的。

歷史上流傳下來的文化巨著,左起:古今圖書集成、四庫全書、永樂大典。

有哪些封建殘余到現在還有影響呢?比如說家長制。家長式的不民主影響到各級政府,影響到黨內,黨員對民主精神也不是了解得那么透。家長制在過去有它的根源,小農經濟需要家長制,一家的生產計劃、勞力安排都要聽家長的,家長有絕對的權威,他有支配權,要沒有家長制生產就不能維持。家庭是個生產單位,也是個消費單位,沒有家長當家怎么行呢?小農經濟的生產,它的產品,不是為了交換,是為了自己消費。小農經濟不存在成本核算的意識,它也不需要成本核算,一家一戶過日子可以行得通。如果把這種思想帶到企業里,管理一個企業,管理一個國家的財政,成本核算的觀念不強,甚至不懂得成本核算,不計成本,這個企業非關門不可,它不適應現代化。再比如,小農經濟很容易看重近期效益,不看長遠。從我們多年經濟建設來看,各地方的領導官員,近期效益看得非常重。成績做在本屆政府當任上最好,不考慮遙遠,這就是封建殘余思想在作祟。

小農經濟的另一個特點,就是直接經驗看得多,看不起書本知識,認為書沒用。其實書本知識,就是前人的直接經驗的記錄。如果書本知識不重要,光看直接經驗,那么就狹窄得很,有限得很。建設現代化國家,要提高國民文化素質,就是要掃除文化盲。這個文化盲不是說不識字,而是文化素質不夠,只看近的,不看遠的,只看眼前,不看將來。

中國的家族觀念很強,這也是小農意識的體現。我看好多現代企業用人,特別是農村鄉鎮企業用人,第一代發展得很好,后來發展不下去了,因為什么呢?因為任人惟親!美國有個王安電腦公司,是一個很不錯的企業,但王安的兒子把事業給毀了。我們的企業,私人創業的有許多是傳給他的親屬、家屬、家族的,董事長、理事長的下屬許多都是親屬!這就是封建主義的殘余對現代社會的影響。外國人很少靠他的父輩發跡,外國人看重的是自己創造。就說中關村,這個現代企業的核心地方,有人初步統計一下,那些管事的人,跟家族血緣有關系的人很多,這就限制了企業的發展。我們農村干部的選舉,如果這個村姓張的多,這個書記如果不是姓張,是個外姓的,就行不通。這些都說明封建殘余思想阻礙了現代化。

國家是保護一個群體最基本的單位,也是最有效的單位。國家的作用絕對不能忽視。愛國主義在今天來說,絕不是過時的東西。一個國家若是不強大,科技不發展,就要挨打,事實已經證明這點。所以說愛國主義教育一定要堅持、要抓緊。愛國,就是愛我們這個多民族統一的大國,要愛這個社會主義國家。同時也要放開眼光,外國也有一些他們的英雄人物,我們也要學習,也要知道。我們中華民族是一個勤勞、勇敢的民族,可是外國(比如歐洲)各民族人民也不都是懶惰、愚昧的,他們也有他們的長處。我們胸懷要大一點,真正放眼世界,走向世界吸收一切有價值的文化,為建設社會主義所用,這才是我們努力的方向。我從事教育這么多年,深感全國上下對人文科學、社會科學,沒有放在足夠重視的地位上,這是很危險的。人文科學、社會科學,不像自然科學那么立竿見影。正因為這樣,所以大家更要及早引起注意,早點抓抓愛國主義教育,讓國家立于不敗之地。“科教興國”是真理。直到大家擺脫了愚昧,才能走向富強。人民愚昧,國家怎么能夠發展呢?過去我們工作中的許多失誤,不就是無知造成的嗎?不就是只顧眼前利益,不顧后果造成的嗎?現代化需要優秀歷史傳承,也需要放眼世界,吸納百家之長,以助我強大統一國家千秋長盛。