“荼”者吳冠中

余廣人

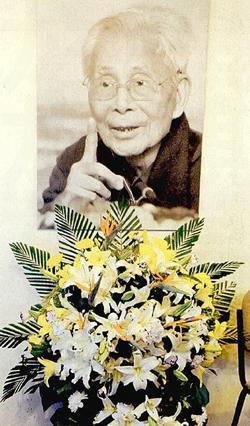

6月25日晚,91歲的吳冠中因病在北京醫院逝世。淡泊一生的他,在掩上自己的人生畫卷前不忘囑咐家人:不設靈堂,后事從簡,靜靜地踏上西歸之路。

吳冠中曾說自己是“荼者”,他的畫作有多幅署名“荼”。荼,詞典的解釋,或為一種苦菜;或為一種白花植物。其同“涂”時,有苦難、艱辛之寓意。何以以“荼”為別名,吳冠中似未曾給出過解釋。但他曾說自己一生就在痛苦,晚年還作過一幅油畫《苦瓜家園》,并說:“苦,永遠纏繞著我,滲入心田。”

以真言、真美示人

在中國美術界,不管存在著多少的門戶之見,但對吳冠中的評價沒有多少歧義。在他被譽為20世紀現代中國繪畫的代表畫家之一的時候,他的名字并沒有像其他大師那樣,在公眾領域家喻戶曉——即使他的畫作價格一路飆升獨領風騷,也僅限于畫界和藏家的圈子,仍只是小眾茶飯后的談資。讓吳冠中走入公眾視野的機緣,是他在2008年對媒體的一次系統的談話。這次談話所激起的波瀾,在當年讓人振奮,在送這位大師遠行之際也更讓人感懷。

2007年,吳冠中的《交河故城》以4070萬元人民幣拍賣成交,創造了中國內地當代藝術家作品的拍賣紀錄。這也使吳冠中開始成為媒體熱捧的對象。一向十分低調的吳冠中,通過媒體開始被公眾熟知。不過,吳冠中談及自己的畫作很少,話題多數涉及對中國美術界的管理體制乃至中國文化管理體制的思考。這些思考,讓公眾記住了那張總帶著憂傷情緒的臉。

在2007年的采訪中,吳冠中主張“取消美協、畫院”,主張“以獎代養”培養美術家。這些言論,被公眾認為是點中了相關機構的“死穴”,而相關機構則不以為然,亦有關人士出面反擊。吳冠中保持了沉默。進入2008年,吳冠中接受《南方周末》的專訪,對相關機構的反擊不屑一顧,反倒全面談到了自己的思考。比之2007年的言論,思考更加系統。內容包括:

教學評估檢查——是個勞民傷財的活動

美協和畫院——就是一個衙門,養了許多官僚

藝術活動——就跟妓院一樣了

觀念之爭——全是站在自己飯碗上

藝術市場——很多沙子將會沉下去

中國當代美術水準——落后于非洲

吳冠中的結論是:“祖國改革開放后遍地開花,鐵飯碗式的畫院及霸權式的協會,其體制早該改革了。在平等的基礎上,所有的藝術工作者,在不違背國家文藝導向的前提下,可自由組合協會,當出現更為燦爛的繁榮,高質量的繁榮,而非泡沫式的繁榮。”

這樣的觀點有無偏頗,姑且不論,但他對當下文化管理體制的針砭,倒是大多數身在其中的文化人士或多或少都有切膚之痛、之感的。因此,伴隨著媒體喝彩者眾,吳冠中由美術界走入公眾。

不過,從實際效果看,即使像吳冠中這樣身份地位的人呼吁,也給人以“如入無物之陣”的感覺。現今,文化管理體制還沒有“危機”驅動,吳冠中的呼吁,如同此前陳丹青“妄言”,及諸多人士對作家協會的抨擊,除了攪起陣陣波浪外,當下只能泥牛入海;但若干年后,相信它仍然是人們感懷他的一個理由。

吳冠中說出這番話時,已近望九之年。他說:“我說的是真話。我這個年紀了,趁我還能說,我要多說真話。”近年來,有一個“兩頭真”的詞頗為流行。所謂“兩頭真”,說的是那些老干部,早年參加革命追求真理,說的是真話,晚年退休后反思歷史,說的也是真話,中間一段歷史是“假作真來真亦假”,稀里糊涂地走過。

而對于吳冠中來說,還不能歸于“兩頭真”之列。

1950年,吳冠中從法國歸國。相比于老舍、錢學森等有名望人士的歸國,他的歸國舉動少了一些可以闡發的愛國情懷。在他自己的回憶錄中,也是把歸國與鄉土藝術的道路連接在一起——他是為藝術而回到自己的祖國的。但吳冠中晚年時說:“我不是一向崇拜梵高、高更及塞尚等畫家嗎?為什么他們都一一離開巴黎,或扎根故鄉,或撲向原始質樸的鄉村、荒島?我確乎體驗到了他們自己靈魂的苦惱及其道路的坎坷。我的苦悶被一句話點破了:‘缺乏生活的源泉。”沒有豪言壯語,而樸實的情懷卻是他走向成功的基石。

與他同時代的文學家、藝術家中,有諸多人躲不過1957年,躲不過“文革”,渾身傷痕累累。與他們相比,吳冠中相當幸運。這種幸運使吳冠中即使與政治遭遇,也得以順利地解脫。歸國后在中央美術學院工作,他受到主流的現實主義畫派排斥,調到清華大學建筑系,只能是教水彩畫;在人物畫只能是工農兵為主角的年代,他寄情于山水之間;在“文革”統統下放改造的年代,他以糞筐為支架作畫,后有效仿者,被稱為“糞筐畫派”。這些不逢迎,只是堅持了藝術的真。

上個世紀70年代末以來,吳冠中把自己多年對美術的思考寫成了《繪畫的形式美》《造型藝術離不開人體美》《關于抽象美》等文章,努力拆除“政治第一、藝術第二”的藩籬,提出要打一場“創造新風格的美術解放戰爭”;1992年,他在《筆墨等于零》一文中,毫不顧慮地說出自己的革新之言,在美術界引起廣泛關注。2008年前后老人的一次次幾近聲嘶力竭的呼喊,仍然是此前對“真”的延續。這聲音,時常會與錢學森的世紀之問——“為什么我們的學校總是培養不出杰出人才?”——交疊成混響。在這種“畫外音”的襯托下,吳冠中“荼者”的形象赫然入畫。

在叛逆中師承

2007年,吳冠中的畫作《交河故城》以4070萬元人民幣的價位榮登中國內地當代藝術家榜首后,大多數人是因為他畫價驚人而引起對他畫作的興趣——吳冠中也在媒體的熱捧中逐漸“被大師”。具有反諷意味的是,大眾所關心的畫價變化,恰恰是他最不關心的;而他“被大師”的過程,也凸顯出社會功利浮躁背后的無知。

其實,在此之前,在世界美術界,吳冠中的地位早已被確定。1991年,法國文化部授予他法國文藝最高勛位;1992年,大英博物館打破了只展出古代文物的慣例,首次為在世畫家吳冠中舉辦“吳冠中——二十世紀的中國畫家”展覽,并鄭重收藏了吳冠中的巨幅彩墨新作《小鳥天堂》;1993年,法國巴黎塞紐奇博物館舉辦“走向世界——吳冠中油畫水墨速寫展”,并頒發給他“巴黎市金勛章”;2000年,他入選法蘭西學院藝術院通訊院士,是首位獲此殊榮的中國籍藝術家,這也是法蘭西學院成立近200年來第一位亞洲人獲得這一職位。

面對著媒體的熱捧,吳冠中則如是說:藝術是自然形成的,時代一定會有真誠的挽留和無情的淘汰。藝術市場是一面鏡子。但上帝只會關照一心去創作的畫家,而不會是光照鏡子的人。

上世紀90年代中期,在香港舉辦了一個現代中國畫展,媒體突出宣傳兩個重點主題:黃賓虹代表傳統,吳冠中代表創新,“代表了一股巨大的超越傳統的創新力量,令國畫藝術煥然一新”。畫展給吳冠中扣上的標題就是“叛逆的師承”。

吳冠中很欣賞這個標題。他認為,一個人要叛逆,要創新,就要尋找“使自己的個性得到充分的發展”的教育。這也可以看作他對一生所走過的道路的總結。

吳冠中生于1919年,是“五四”運動席卷中國的年頭。吳冠中吮吸著“五四”的乳汁成長到17歲,自主意識開始張揚。他本來投考浙江大學代辦高級工業職業學校,讀了一年后,他與杭州藝專預科的朱德群相識,頭一次窺見西湖藝苑,不聽父親的竭力勸阻,轉考入杭州藝專預科從頭學起,走上藝術之路。

1950年,剛過而立之年的吳冠中,在法國又面臨著一次選擇。他與同學朱德群、熊秉明徹夜臥談,是留在法蘭西,還是回到自己的祖國?吳冠中認為:“藝術的學習不在歐洲,不在巴黎,不在大師們的畫室。在祖國、在故鄉、在家園,在自己的心底。”他作別朱德群、熊秉明,只身返回中國。如同第一次選擇藝術一樣,吳冠中仍是聽從于自己的心聲。

此后,吳冠中給自己的創作定下了兩個標準:“我有兩個觀眾,一是西方的大師,二是中國老百姓。二者之間差距太大了,如何適應?是人情的關聯。我的畫一是求美感,二是求意境,有了這二者我才動筆畫。”

“西方的大師”讓他在世界畫壇立足;而“中國的老百姓”,讓他榮登畫作價格拍賣榜首。在這兩個標準面前,師承算什么?傳統算什么?現代又算什么?

晚年,吳冠中接受媒體采訪時,多次提到“叛逆的師承”這個標題,并闡發說:“(我)出國前,是跟著潘天壽學的中國畫,他是完全傳統的,本人畫得很好。后來我在巴黎學了3年,看遍了歐洲的藝術館,知道西方藝術好在哪里;回來后結合國情,加以表現。我明白,傳統的東西過去了,強調也沒有用,魯迅早就點出來了。回到傳統是不可能的,抱著傳統死路一條。但中國有大量畫家不懂西方藝術,接受不了,有人連馬蒂斯都罵,對西方藝術一律排斥打擊,其實是束縛了自己,結果只會因襲古人,不會創新。而中國畫家凡是有點創新的,都學過西畫。西方的大評論家對東方藝術不排斥,會欣賞。”

有論者說,吳冠中一直在研究中、西繪畫異同的基礎上尋找兩者的結合點,中年以后,終于選擇將傳統水墨寫意與西方現代表現性繪畫熔于一爐的繪畫道路,這條“東尋西找”的道路使他的作品具有明快,單純的現代性,同時滲透著中國式的寧靜、抒情的詩意。他在遠離學院式古典畫法,保持油畫本身表現力的基礎上,畫出了一批中國韻味的油畫。他不以文人畫的繼承者自居,不以傳統筆墨的繼承者自居,在無所顧忌、無所拘束的心態下畫出了具有中國藝術氣質,而非傳統藝術形式的水墨畫,在20世紀中國藝術史上,他創樹了一種新的可能性——不刻意摹古,不刻意追隨歷史上的大師,也可能創作出十足中國風味的繪畫作品。

2005年,吳冠中自評新作時寫道:“反芻之草,滄桑味苦,卻更接近人生真味。思往事,往往更概括,更突出了某處眉眼,畫面隨之而呈現簡約,強調創痛,呈現無奈——人生之曲,不憑音色悅耳,當亦有未老、將老或老之知音。”

此時,吳冠中羸瘦、形銷骨立, 很多人特別記得他有一雙這樣沾滿顏料的手:黝黑的骨節突出,粗糙得帶著長長的裂口;而他的臉上總帶著一種憂傷的情緒,則更讓人讀出遺世獨立的韻味——因為“創痛”,因為“無奈”,“荼苦”猶在。但其作品豈止是“有未老、將老或老之知音”?——“零落成泥輾作塵,只有香如故”。★

吳冠中談藝術:

▲藝術就是真性情。

▲真正的藝術家都是苦難中成長的。我說,社會不養詩人、畫家,藝術家沒有吃過苦沒有感情和心靈的波動成長不起來。

▲價位高的作品不一定是好的作品。

▲這個市場的心電圖不準確,它賣得高的,不見得作品是好的。作品的高低要經過歷史的考驗才能說。所以現在畫價的高低根本不準確,根本沒意義。這對畫家來說,不代表畫的質量。

▲藝術是無價的。天價與我無關。

▲情生藝,藝需技,而技與藝其實不是一家人,血統各異。所以談創新,基本立足點是意境之創新,思想之創新。人情各有不同,作品千變萬化,西方藝術重視個性獨特,以模仿或近似為恥。似曾相識或千人一面這成為中國畫主要景觀。抄襲是從藝之賊,是創新之敵。

▲抄襲老的筆墨,抄襲人家的感情,虛假的感情,這就是筆墨等于零。

▲藝術是野生的,藝術家的要害在個性,拒絕豢養,自生自滅,餓死首陽而不失風骨。

▲美術屬視覺范疇,美不美的關鍵存在于形式之中,形式如何能美有它自己的規律。畫得“像”了不一定就美,美和“像”并不是一碼事。表皮像不像,幾乎人人能辨別。但美不美呢?不通過學習和熏陶,審美是不會自己提高的。

▲油畫之美,體現在形和色的組織結構之中,如只從內容、題材等等方面去分析,對美的欣賞還是隔靴搔癢的。

▲中國現代美術始于何時,我認為石濤是起點。西方推崇塞尚為現代藝術之父,塞尚的貢獻屬于發現了視覺領域中的構成規律。而石濤,明確了藝術誕生于“感受”,古人雖也曾提及中得心源,但石濤的感受說則是繪畫創作的核心與根本,他這一宏觀的認識其實涵蓋了塞尚之所見,并開創了“直覺說”“移情說”等等西方美學立論之先河。這個17世紀的中國僧人,應恢復其歷史長河中應有的地位:世界現代藝術之父。事實是他的藝術觀念與創造早于塞尚200年。

▲我們在傳統中得益的是啟發;我們在傳統中失足的是模仿。

▲藝術創造中對傳統的繼承與叛逆若輕若重?顯然,繼承不是創造;叛逆未必就是創造,但創造中必包含叛逆,甚至叛逆是創造之始。

吳冠中談教育體制:

▲中國的藝術教育功能,沒有與社會生活發生關系,缺乏與民眾的互動和溝通,很多人有學識,但沒有欣賞美的能力。

▲現在社會上美盲太多了,美盲要比文盲多。盡管很多人有很高的學識,但他是美盲,沒有欣賞美的能力。

▲藝術學院文化課要求太低,決定了只能培養出工匠,培養不出藝術家。美術界大部分畫家的文化水平都不高,他們的作品情懷和境界上不來,這是我的心里話。大學應該把好苗子招進來,再因材施教。對報考美術學院的學生,老師和家長應該給他講明利害,學美術等于殉道,將來的前途、生活都沒有保障。如果他學畫的沖動就像往草上澆開水都澆不死,這樣的人才可以學。

▲這種教學方式大學應該吸收進來,就是自由教學,師生之間直接交流,這種教育比課堂教學好。咖啡館也是一個學校,雖然它不發文憑和學位。全世界很多美術家都沒有學位、文憑這些頭銜,什么藝術碩士、藝術博士,都比不上作品。對藝術院校的考核,沒有人才,不出作品,再搞什么制度都沒用。我對現在的美術教育很悲觀。

▲國外協會也有很多,但它們都靠作品生存。美國不養畫家,法國只給一些有才華的窮畫家提供廉價畫室,而中國卻有這么多養畫家的畫院,從中央到地方,養了一大群不下蛋的雞。現在美協機構很龐大,就是一個衙門,養了許多官僚,很多人都跟美術沒關系,他們靠國家的錢生存,再拿著這個牌子去抓錢。很多畫家千方百計地與美協官員拉關系,進入美協后努力獲得一個頭銜,把畫價炒上去。

▲百花齊放、百家爭鳴沒有,就是現實主義一枝獨放。文學、詩歌到美術都是現實主義,所以,像林風眠和我都被長期冷落。現實主義起了很壞的作用,在幾十年里,美術界把現實主義提得很高,根本不允許百花齊放。我認為照相發明之后,現實主義必定要消失,看了攝影像畫一樣,我鼓掌,現實主義該垮臺了,該百花齊放了。新中國美術史上的藝術爭論和派別斗爭,背后真正的焦點是人事派別之爭,藝術之爭是表面的,人全是站在自己的飯碗上講話。

(資訊整理/吳丹)