超級細菌:“新德里金屬”有多危險?

麥琳.莫肯納

一種新的對抗生素有耐藥性的病菌正呈席卷全球之勢。那些專程為了去別國看病而進行的“醫療旅行”和其他各種國際人員流動,促成了這種對抗生素具有超強抗藥性的細菌的擴散。正如對其快速傳播進行追蹤的醫生和研究人員所說,它幾乎已經變得無藥可治。

事情并非發生于一夜之間。

在過去數月中,一種新型耐藥病菌的出現已經通過一些小型的醫療報告而被透露出來,其中包括6月份美國疾控中心(CDC)的一份資料。但是,8月11日先于印刷版而發表在《柳葉刀》雜志網站上的一份通告,標志著這一問題已引起更為強烈的關注。

實際上,這無異于拉響了全球警報。

一種全稱為“新德里金屬β-內酰胺酶”(縮寫為NDM-1)的超級細菌耐藥因子已經在印度、巴基斯坦、瑞典、荷蘭、澳大利亞、加拿大和美國被發現。這種耐藥因子是一種酶,它出現在一些常見的細菌中,比如大腸桿菌——它也是引起泌尿道感染的常見原因,再比如,常常引起肺炎等疾病的其他一些細菌。

被發現含有NDM-1的所有細菌都屬于革蘭氏染色陰性細菌。這給人們帶來更大的擔憂。因為就在醫藥行業對治療不斷增多的另一類超級細菌——耐藥的革蘭氏染色陽性細菌——的藥物供應非常緊缺的同時,治療“半路殺出”的超級革蘭氏染色陰性細菌的藥物勢必更將求而不得。

近年來,美國感染性疾病協會等權威組織一直在警告:治療革蘭氏陰性細菌的藥物短缺著實是一個危機。此舉意在促使制藥企業對抗生素的研發有更大的投入。

魅影乍現

發表在《柳葉刀》網站上的那篇研究報告對印度、巴基斯坦和英國的情況進行了調查,研究者發現此種細菌對多種常見的抗生素都有耐藥性——諸如β-內酰胺類(如先鋒霉素)、喹諾酮類(如氧氟沙星)、氨基糖苷類(如鏈霉素)。最麻煩的是,就連被視為殺滅革蘭氏陰性細菌最后一道防線的碳青酶烯類抗菌藥物,對它也毫無辦法。據報道,它只對少數幾種抗生素有所反應,其中包括因具有腎臟毒性而被醫學界束之高閣幾十年的黏菌素。

其實,真正嚇人的還不在于這種細菌耐藥的方式——醫學上的確偶爾會有高度耐藥的細菌出現——而在于它快速廣泛的傳播,及其傳播的途徑。

NDM-1的蹤跡第一次是在2008年被發現的。一名59歲的南亞裔瑞典居民曾在逗留印度期間住過院,當他返回瑞典再度住進醫院的時候,醫生發現他的尿道感染具有從未見過的超強耐藥性。

去年,英國健康保護署曾針對NDM-1發出全國警報。警報說,一種新的耐藥現象在2007年還沒有出現過,而到2008年就“冒出”4例,2009年上半年已達18例。英國當局強調,這種細菌通過英國與南亞國家之間的人員流動而傳入。這種人員往來不僅長期存在,而且一種“選擇性醫療旅行”的新方式把病菌傳進英國:兩名英國人因專門去印度做美容整形手術而感染。

今年6月,美國CDC表示,他們在美國三個州各發現一名患者具有同樣的耐藥因子,這三人都有去南亞國家求醫的經歷。

發表在《柳葉刀》上的文章是由治療第一例病人的瑞典醫生撰寫的。他對NDM-1在印度、巴基斯坦和英國的流行情況進行了調查。作者發現,此種病菌在南亞各地都有發生——從印度南部和北部的醫療中心,到印度、巴基斯坦地區的很多場所;而在英國發現的37名病人,他們要么和南亞地區有密切的家庭關系或生意往來,要么曾經到那里接受過醫療診治。

截至記者發稿時,英國已將其發現病例數更新為“大約50例”。香港宣布,其境內已發現一例NDM-1感染病例,但病人業已康復。

無以應對

《柳葉刀》雜志的報告著重提出兩方面的問題,既包括對NDM-1的微生物學探討,也涉及造成病菌傳播的經濟因素。文章認為,情況不容樂觀,建議各方面密切加強關注。

此次感染始發于印度,該國不僅遍布許多仿制藥生產廠,而且抗生素的使用頻率頗高。多年以來,一些印度學者一直在該國的醫學雜志上發文警告:印度次大陸勢必喝下自己釀成的細菌耐藥的苦酒。

不僅如此,這次超級細菌的出現與醫療服務,尤其是與“醫療旅行”密切相關。后者在國際上發展的情形已蔚為壯觀。不僅有人出國去做美容整形這類選擇性手術,而且也有病人因追求便宜的醫療費用,專門勞師遠征去接受一些大手術。去年1月,英國《獨立報》曾發表文章,建議英國醫療保險機構組織英國病人遠赴印度看病,并推算這樣總共可為英國節約多達2億美元的醫療費用。

印度拒絕承擔“超級病菌發源地”的惡名,同時認為這一由某些外國制藥企業資助的研究是一次“藥業陰謀”。印度不僅對用“新德里”來命名該耐藥引子感到反感,而且認為此舉意在打擊印度方興未艾的國際“醫療旅行”產業。

在印度對發表在《柳葉刀》上的文章大肆抨擊之后,該文的第一作者已經開始撇清自己和文章部分內容的關系。

實際上,已發現的病例并非全都是因去國外追求廉價的醫療服務而導致的,而且,也不是所有病人都來自于醫院內感染。可以說,NDM-1已然成為一種社區感染的耐藥因子,這也使得對它進行監測和預防的難度加大。

據介紹,這種超級耐藥因子的傳播是通過DNA中的質粒而形成的,因而,它可以自我復制并在生物體之間自由轉移。一般來說,通過質粒傳播的速度非常快,而且耐藥性的發生可以不以細菌與藥物“交火”為前提,也不一定非要通過“母細菌”傳遞給子代。研究人員證明了NDM-1的傳播威力,他們發現這種耐藥因子不僅出現在醫院里,而且已經在社會上傳播,造成尿道感染等常見疾病。

NDM-1的上述特性不僅能說明其傳播范圍之廣泛,而且預示著對其進行監測之困難。人們還不清楚在傳播的過程中,它將如何逃過現有的檢測方法。顯然,醫生們不大可能用診斷普通尿路感染的方法來對這種超級細菌做培養。別說是印度這樣的發展中國家,就算對醫療發達的西方醫學界也難以做到。

其實這一點至關重要,因為考慮到目前還缺乏抗革蘭氏陰性耐藥細菌的有效新藥,細菌監測就成了最好的,甚至可以說是唯一的控制或減慢NDM-1擴散的手段。

《柳葉刀》雜志在為此配發的社論中指出:“對于這一多重抗藥性細菌的傳播,各方需要進行密切的監測,同時也需要世界范圍的資金支持、多中心的監測研究,對于那些‘醫療旅行活動活躍的國家而言,尤需如此。那些曾經在印度接受過手術的人,在回到自己的國家接受醫療服務之前應主動接受多重耐藥性細菌的篩查”。社論強調,如果醫生不得不在日常診療中面對這種超級細菌的治療,那樣的后果將是非常嚴重的。★

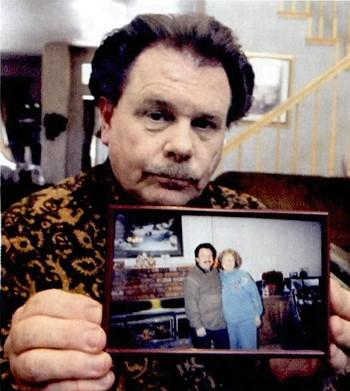

(作者是美國資深健康記者,她的新書《超級病菌——來自多重耐藥細菌的致命威脅》今年3月在美國出版。)