成人教育學概念的內涵考察

楊 平 王一凡

在關于成人教育學的認知體系中,存在著各種不同的陳述,如成人教育學是一種“理論”、“科學”、“技術”、“方法”,或是“存在的方式”等。而最終展現在人們面前的成人教育學,則是一種“多彩的混合物”。本文主要通過考察不同陳述之間所包含邏輯關系的共性與差異,提高對成人教育學的整體把握與認識,改變其在我們頭腦中的自然“混合物”的認知狀態。

一、內涵認識的共性分析

共性考察,是獲得關于成人教育學普遍認識的最為直接的方式。很多研究者都借由這種方式,在對前人已有概念的共性做出提煉和歸納的基礎上,構建新的概念。本文對認識體系的共性考察,其目的在于明確并堅守成人教育學已有的共識,維護并鞏固成人教育學已建立的知識領地。

第一,“成人教育學”是作為一個整體性概念被提出。如果說,成人教育學的概念是在“教育學”基礎上疊加“成人”而成,那么,其可以被表述為成人的“教育學”概念。“教育學”作為概念的內容或“內涵”,“成人”則作為范圍或“外延”。 “教育學”,源自希臘語“paidagogia”,它是名詞“pais”(意即兒童和青少年)的屬格“paidos”和動詞“agein”(意即引導、領導和教育)的合成詞,最初意指為照看、管理和教育兒童的方法。盡管“教育學”的“傳統”概念的內涵和外延也都經歷了復雜的變化,但其對于詞源中“pais”的忠守態度卻未見消減。從這一意義上來看,“教育學”能否以及多大程度地接納“成人”,目前仍處于不太明朗的狀態。由此,我們可以很肯定的是,“教育學”無法確定構成“成人教育學”內容的所有特征,同樣它也無法表達形成“成人教育學”概念的基本內涵。

又如果說,成人教育學的概念本是在“agogy”之前隨意地將“Ped-”換成“Andr-”所得,那么,“agogy”(意為幫助學生學習的藝術和科學)便成了“pedagogy”與“andragogy”的共有成分,前綴的變換決定了不同概念及概念所指對象的轉變。然而,“教育學”到“成人教育學”之間的轉換過程并不是隨意進行的,甚至可能是極為緩慢的。教育學由于種種原因已經成為研究“學校教育”或“青少年教育”的代名詞,種差自然就是“學校”或“青少年”。在強調兒童和青少年階段學習的特殊性的同時,教育理論越來越不適用于成人教育,對于成人階段學習的特殊性也愈加表現出一副漠視甚至帶有某種排他性的態度。由此可知,教育學與成人教育學之間的轉換過程絕非隨意性的,前綴移換的背后實際潛隱著一個質的轉變。

第二,“成人教育學”更為強調“關注學習者”、“以學習者為中心”的概念。這一特質在國內的概念表述中并未明顯地體現,但在國際范圍內,其已獲得了普遍程度上的認可。“成人教育學”的實質,與其說聚焦的中心在于成人的“教育”,不如說其關注的焦點在于成人的“學習”,即探討與教育學平齊的成人學習者的知識體系。[1]與教育學按照邏輯順序對學生灌輸知識內容不同,成人教育學要學習者自己設計并管理學習過程,其目的在于幫助學習者獲得學習的滿意。在成人教育學的指導下,成人教師(或可稱為成人學習的幫助者)所要做的是把每一位參與者(也就是我們傳統所稱的學生)看作是有價值的人,尊重他(她)的感受和想法,尋求建立互相信任的關系,并且在考慮到教師和成人學習者之間的關系的情況下表達自己的感受。

由此,進一步聯想到“成人教育學”最原初的構詞結構——“andros+agein”,其中,“andros”表示為成人、成熟之人;“agein”表示為引導、引出或教育。從“成人”這一角度出發,我們可以理解為成人是其生活包括學習生活的主人——他們能夠“主導他們自己的生活,同樣也能夠規劃他們自己的學習”;從“引導”、“引出”這層含義出發,我們可以挖掘出“andragogy”一詞在本源上就具有“引導成人的潛力積極向上的”的人文主義意蘊。兩者的涵義結合起來,即為促進成人更好地規劃自己的學習,引導其更積極地參與自己的生活。而這恰好與“關注學習者”、“以學習者為中心”的概念基本吻合。

二、內涵認識的差異比較

(一)“成人教育學”是藝術、科學抑或學科?

在學者們所給出的“成人教育學”的定義中,對其屬性的認知可謂大相徑庭。譬如,美國著名的成人教育家諾爾斯將成人教育學界定為一門幫助成人進行學習的科學和藝術;德國學者雷施曼視其為成人終身教育和終身學習的科學;我國學者張維把它看作是研究成人教育規律的各門學科的總稱。

觀點1:“成人教育學”是一門藝術。古代教育被認為是 “藝術”,這是在該詞的最初意義上使用的:藝術是一種把事情做好的能力。古希臘哲學家亞里士多德把“藝術”定義為“一種理性的行為能力的狀態”。法國社會學家涂爾干把“藝術”理解為“做事的方式的系統,它指向于特殊的結果,它要么是與教育相關的傳統經驗的結果,要么是個人體驗的結果。通過哲學大師們精辟的釋述,可以看出,“藝術”一詞更多地指向為一套理性的“行為能力”以及一種在具體實踐過程中所獲得的成功體驗。

基于以上對“藝術”的歸納,我們可以這樣理解“成人教育學”,即它是一整套關于“成人學習行為能力”的理性的認識和思考,同時也是在成人教育的具體實踐過程中由成人教育者或成人學習者本人所獲得的一種成功的體驗。諾爾斯將“成人教育學”描述為一門藝術,或許就是因為其希望將自己從成人教育實踐的廣博經驗中所獲得的意義融入到這個術語之中。

觀點2:“成人教育學”是一門科學。在學者的眼中,科學是極為復雜的文化現象,如英語國家受經驗主義、實證主義、分析哲學的影響,認為“科學”就是一組可以由經驗、實驗加以證實或證偽的假設,是建立在一些事實、資料、數據、符號基礎上的陳述體系。法語國家則受理性主義以及涂爾干社會學方法的影響,強調“科學”是一種嚴謹、廣泛和有組織的學術活動。而德語國家的“科學”概念深受德國思辨哲學傳統的影響,把凡是由嚴密的概念和范疇體系構成的知識體系以及建立這種體系的活動都稱為“科學”。

不同的文化語境生成了對“科學”的不同詮釋,當我們理解不同學者所謂的“成人教育學是一門科學”的認識時,就不能抽離其所在的不同的文化語境,否則理解將會陷于絕對化、片面化的危險。

具體來看,諾爾斯認為成人教育學是一門幫助成人進行學習的科學和藝術。該定義中,他將成人教育學同時界定為“科學”與“藝術”。究其原因,在英語國家里,科學與藝術并不是一對相互排斥的概念,科學被理解為建立在一系列經驗、事實等假設基礎上的陳述體系,而藝術則是一整套對經驗與實踐的理性認識或方法體驗。兩者建立的基礎皆是真實而具體的實踐與經驗,都更為強調對實踐工作的指導意義。因此,很多成人教育工作者將諾爾斯的成人教育學理論形象地比喻為一個成人教育以及成人學習的“處方”。

然而,這種認識在深受理性主義影響的法語國家以及思辨色彩濃郁的德語國家,是頗受爭議的。尤其是在德語國家中,不允許用一個詞既表示一種藝術又表示與藝術相對應的科學。如果認定成人教育學是“科學”,其本質中更多的是由概念和范疇體系構成的知識體系,而非活動過程本身。

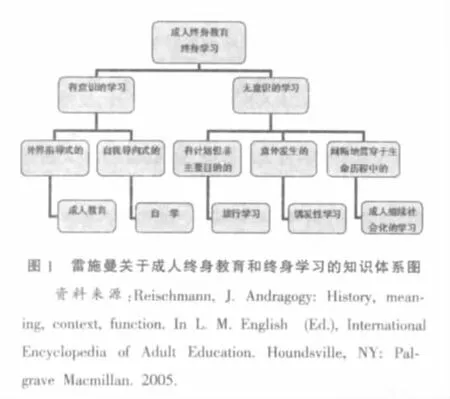

例如,德國學者雷施曼對成人教育學作的定義為:成人終身教育和終身學習的科學。他認為,成人教育學即是由相關概念和范疇——成人終身教育和終身學習——所構成的知識體系。具體內容詳見以下圖式:[2]

觀點3:“成人教育學”是一門學科。從“學科”(discipline)的詞義來看,古拉丁文disciplina本身已兼有知識(知識體系)及權力(孩童紀律、軍紀)之義。 喬塞(Chaucer)時代的英文(discipline)指各門知識,尤其是醫學、法律和神學這些在大學里新興的“高等部門”。由“學科”的詞源探究可衍生出兩種意義的理解:

其一,從主觀角度出發,“學科”是一種知識身份與權力的象征,學者往往會在其稱為“學科”的知識領域表現出一種 “認知排他性”(cognitive exclusiveness)的態度;其二,從客觀角度來看,“學科”代表著一種基于普遍認同的知識門類與知識領域,所有知識以“學科”為標準進行分門別類,從而使整個知識體系更加具有層次性。[3]

基于第一種意義的理解,作為一門學科的“成人教育學”,必須擁有一個頗具專業個性乃至充滿無可替代意義的話語體系與學術身份。反觀實際,盡管自諾爾斯倡導“成人教育學”概念并給出其理論假設不久,堪稱在國際范圍內掀起了一股試圖以其科學的名義,建構起一個專門的學科,并使之跨入專業化門檻的熱潮;盡管學者們努力獲取在他們的學術世界里的認知排他性(特別是與兒童教育學的二元對立),從而謀求鞏固成人教育學合法的知識身份和權力,但迄今為止,成人教育學仍未完整實現上述意義基礎上的“學科”概念,其更多的是表達一種成人教育學者的“雄心壯志”——構建一門具有自身話語體系及獨立學術身份的成人教育學科。[4]

基于第二種意義的理解,作為一門學科的“成人教育學”,必須代表一種在普遍認同基礎上的知識門類與知識領域。對此,成人教育學研究領域目前主要存在以下三種觀點:

第一,成人教育研究始終在教育學的范疇里開展,因此,“成人教育學”被視作教育學知識體系中的一個分支而存在。學者卡蘭加(Kranjc)指出,這種學科(知識)分類和定位的方法在那些教育學發展水平一般(expanding horizontally)的國家更為常見。其主要關注的是成人教育作為正規教育系統的一部分,而較少關注非正規成人教育,因為成人教育活動遵循的是正規學校教育已經形成的路線。

第二,將成人教育研究作為多種相關學科研究的交匯點,特定的知識 (a unique body of knowledge)主要是在“成人教育學”這一新學科中努力積累起來的。構成成人教育學科的“知識內核”被裹在心理學、教育學、社會學等諸類單一學科的更寬泛的“知識外圍”之中,知識可以在“內核”與“外核”的交互作用中獲得發展。這里必然會涉及到一個不同學科邊界的滲透性問題:一般意義而言,可滲透邊界伴隨而來的是松散、分布廣泛的學術群,亦標志更分散的、較不穩定的和相對開放的知識結構。

第三,借助于成人教育自身的實踐經驗來建立一個獨特的知識體系——“成人教育學”。成人教育學是一個成人教育邁向專業化實踐的專門領域——專業化進程的關鍵,是借助于實踐經驗來形成自己的理論原則或結論,建立適合自己目的的科學和倫理的知識體系。因此,在其他一些國家(如德國、南斯拉夫以及荷蘭等)中,支持成人教育作為一個獨立學科的學者們更多地指向了成人教育的社會職能,以求深入探討成人學習者與兒童學習者所固有的本質特征的區別。[5]

(二)“成人教育學”是“成人教育”之學?

僅就國內的陳述部分來看,我們可以發現,學者們在定義“成人教育學”時大都涉及了另外一個術語——“成人教育”。例如,國內學者王文林等將成人教育學定義為從分析研究成人教育過程中的諸多現象入手,揭示成人教育作為一門獨立的社會科學的特有規律;王北生教授等認為成人教育學是研究成人教育現象,揭示成人教育規律的各門分支學科的綜合。[6]就一般的認識邏輯而言,“成人教育”作為一個前提性的概念被包含在 “成人教育學”的概念之中。

那么,我們首先需要弄清“成人教育”是什么,繼而才有可能理解“成人教育學”的概念。翻閱相關資料進行查閱,大致可知,“成人教育”本身即是一個處于不斷發展中的概念,因此,有的研究者借以一種“否定”的方式來詮釋其對成人教育的理解,從而真實巧妙地展現出這種發展的動態性。比如,華東師范大學的王霞在其碩士論文中通過說明成人教育不是什么或不僅僅是什么來達到對這一概念的基本認定:成人教育不僅僅是學校成人教育;成人教育不僅僅是制度化的成人教育;成人教育不僅僅是知識與技能的教育。當然,隨著社會的發展以及人們認識水平的提升,“不僅僅”的內容可以而且應該愈加的豐富與完善。[7]

與之相應,“成人教育學”的概念也在不斷地發展與變化著。即便學者們大都認同將成人教育學看作是研究成人教育基本現象和規律的學科,但是,由于對成人教育的理解程度不一,對其基本現象與規律的把握也差異紛呈:有的學者研究的是學校成人教育中的基本現象和規律,有的學者強調的是制度化成人教育中的現象和規律;有的學者則認為生活世界中的成人教育現象與規律才是我們所更應關注的。

三、內涵考察的基本結論

通過對“成人教育學”不同陳述之間所包含的邏輯關系進行共性與差異考察,本文發現,在理論層面上,學者們已搭建起一個關于成人教育學概念、關系、范疇、命題的總體框架,但不得不承認的是,“成人教育學”作為一個完整的學科概念尚顯稚嫩;在現實層面上,成人教育學已受到越來越多的成人教育工作者的青睞,擔當著成人教育工作指導者的重要角色,但時至今日,面對成人教育實踐的變化與發展,成人教育學應提供什么樣的指導與服務,應如何與實踐保持緊密的聯系與互動,發展自身的知識再生能力,加速知識創新的速度等一系列問題尚未解決。由此可知,成人教育學依舊面臨著諸多的學術疑問與現實難題。

因此,在學習與借鑒他人關于“成人教育學”概念的同時,我們更需要形成一個自己對一些最基本問題或前提性概念的清晰地判斷與認知。盡管很多學者試圖整合零亂無章的成人教育元素與要則,建構清晰而完整的成人教育學理論與個性,使得成人教育學獲得獨立的學科意識,然而學科意識的獲得并不意味著學科范式的形成,原因就在于成人教育研究者尚未在成人教育學科的概念、范疇、理論、原則、方法等方面真正達成共識。因此,成人教育學要取得真正的獨立性和合法性,首先就是要建構自身的研究范式,建構具有內部合力的科學共同體。

可以說,特定的研究領域既是學科植根的土壤,亦是一切學科活動展開的邏輯空間。其中,首選任務就是要進行成人教育的“實態”研究,著力觸及“本然”層面,回答清楚成人教育究竟是怎樣一種主體構成與體系結構,怎樣一種時空分布與層次形成,怎樣一種內容架構與方式選擇,它的本質何在,個性何在,目的何在等等。這些最具“邊界”意義與“根本”意義的要素,其內核一旦得到真實展現,那么,學科的“話語生產體系”便將得到初步的建構,具有“同一性”的學術“規范”或“共識”必將得到最初的確立。同時,研究的指向就會變得清晰,研究的路線就會變得通暢,并將裨益于更加有效的學術對話與切磋。

[1]高志敏,宋其輝.成人學習研究考略——基于梅里安的追述[J].河北大學成人教育學院學報,2006第1期.

[2]姚遠峰.成人教育學科建設:進展、問題和前景[J].河北大學成人教育學院學報,2005年第6期.

[3]姚遠峰.Andragogy:一種基于成人學習的教育學[J].湖北大學成人教育學院學報,2004年第5期.

[4]【美】華勒斯坦,等著,劉鋒譯.開放社會科學[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店.1997年版.

[5]教育大百科全書(第四卷)[Z].海口:海南出版社.2006年 5月版.第11頁.

[6]杜以德,韓鐘文,何愛霞等著.中國成人教育學科體系結構及其分類研究[M].北京:高等教育出版社.2006年10月版.第61頁.

[7]王霞.解蔽與理解——生活世界中的成人教育現象考察[D].華東師范大學.2007年 5月.