臺灣科學園區的迷思

陳慧敏 卞中佩

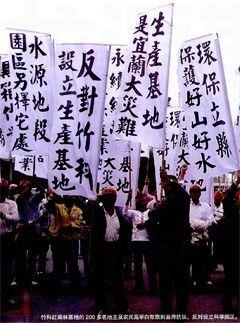

2010年7月17日,一群農民和關心臺灣農業的學生、老師和社會人士,約3000多人,聚集在“總統府”前面的凱達格蘭大道,以夜宿活動,抗議政府以籌設科學園區為由。強制征收農地,危害農業永續發展,圖利工業財團。這抗議活動以苗栗大埔農民自救會為首,竹東二重埔、苗栗灣寶、彰化相思寮等農民自救會共同串聯聲援,他們來自不同的農村,卻有共同的主張:反對地方政府強制征收土地,興建新的科學園區。

進入8月,另外一起反對科學園區的行動震撼臺灣社會。中臺灣的農民和環保團體透過法律訴訟程序,臺灣“高等行政法院”宣判裁定,中部科學園區第三期臺中后里基地由于缺乏環境影響評估、居民健康風險評估,需立即停工。

這兩件事情加起來,不僅震撼馬英九當局,更引發臺灣社會重新思考環境保護、農業及工業發展的關系。長期關注臺灣民間社會力量的世新大學社會發展所副教授陳信行說:“這是臺灣民間社會醞釀已久,對于臺灣經濟發展模式進行長期反省的結果。”

大埔農民的死諫

善良又認命的農民如果不是政府不給飯吃。根本不會造反。

6月9日凌晨,苗栗縣政府忽然出動龐大警力限制竹南大埔居民進出,挖土機直接開入已結穗的稻田,一名記者將整個過程拍攝成影片放上網絡,引發社會大眾關注。同時,臺灣社會大眾開始質疑苗栗縣長劉政鴻給付主流媒體廣告費用,為自己包裝政治形象,主流媒體偏袒苗栗縣政府而封殺農民的聲音,此事件不斷發酵,大埔農民自救會與社會民間團體于是在7月17日發起夜宿凱達格蘭大道,高喊“還我們祖先的土地和房子”,成為全臺灣關注的焦點。

由于此事件將沖擊臺灣中南部農業縣民意和選票,臺灣府院黨高層被迫回應,“行政院”閣揆吳敦義口頭宣布將“以地換地”,讓大埔農民換取另外一片土地,能繼續耕作,以安撫民怨。

大埔農戶抗議的理由之一,是他們一輩子賴以維生的農地,被政府低價征收全是為了符合工業財團的需求。大埔農戶被編入竹科竹南基地計劃,起因于鴻海集團(富士康總部)旗下的群創光電向苗栗縣政府表達希望擴大事業專用區,苗栗縣政府決定原本計劃之外,再擴征5公頃土地,才納入大埔農戶的私人土地。

農民抗議的另外一項原因,是苗栗縣政府征地過程極為草率與粗暴。苗栗縣政府未與地方協調、溝通,僅發公文要求農民領取現金補償或換地,強迫農戶二選一,農戶擔憂換取土地缺乏保障,多數選擇領微薄的補償金,僅剩下20多戶農民選擇保留農地,但按照臺灣的“土地征收法”,即使居民不同意征收計劃,地方政府只要在一定期限之后,提存補償金,就可以將土地權狀直接從原地主改成地方政府。

這群大埔農民都不愿意放棄農耕,不愿意賣地。實際上,臺灣在工業化的過程中,的確不少農民選擇離農,當時,農地只要被劃人工業用地或都市計劃用地,土地價格立刻飆漲,農民可以領取公告價格的四成到六成補償金,也可以跟建商合作,興建為大樓收租獲利,成為暴發戶。不過,臺灣農村陣線發言人蔡培慧觀察到,經過這么多年,越來越多農民不愿意離農,他們眼見前面三四十年離農的農民暴發戶坐吃山空,他們始終選擇留在農村,多年以來已然對農地有一份敬重,對耕作生活有一份情感,“是臺灣不愿意離農的最后一群農民”。

大埔農民的抗爭終于在8月初發生悲劇。73歲的朱馮敏老太太在一個清晨,巡過自家農田之后,就回到家里喝下農藥自殺。抗議苗栗縣政府強制圈地的蠻橫,抗議吳敦義未兌現的政治承諾,她家中的5間房子和一片田地都在征收范圍,心情長期郁悶,終于釀成悲劇。

在朱馮敏老太太的頭七(民間習俗說亡者靈魂在死后第七日會回家)和告別式上,更多關注臺灣農村和農業議題的年輕學生和社會團體加入祭悼行列。蔡培慧說,這事件顯示臺灣民主社會仍有遺憾,所有關注農村的人士都會更加努力,繼續繼承朱阿嬤捍衛農地的意志和勇氣,不再讓憾事發生。

相思寮的愁與恨

相思寮的28戶農民、100多名居民,靜靜地被遺忘在臺灣地圖上,直到他們走出來抗爭。相思寮位于彰化二林地區,是在日本殖民臺灣時期,隨著日本制糖會社發展而逐漸形成的農業移民聚落,見證早期臺灣農業發展的歷史,占地約兩公頃。

相思寮卻被劃入中科四期彰化二林基地,中科四期主要是提供給華映、友達等光電產業作為工業廠房。主導征地的中科管理局,在征收規劃當中,壓根就把相思寮當作無人居住的地段,未曾與居民溝通,更未列出任何配套計劃。

溫馴的相思寮農民終于不再沉默,他們從去年起迄今,幾度上街頭抗議,搭游覽車北上到“立法院”等機構陳情,高喊“相思寮不賣地”、“我們要種田”等訴求,希望保留農地,排除在征收范圍,希望繼續務農。讓全家仍有賴以維生的農地和生計,他們甚至到凱達格蘭大道撕毀鈔票,以象征不賣地的決心。

中臺灣的環保和農民抗議烽火

除了大埔和相思索農民反對征地的抗爭之外,中臺灣有另外一波環境運動和農漁民團體對中部科學園區三、四期計劃的大反撲,與農民自救會的反土地征收行動相互呼應。

中部科學園區的產業以光電產業為主。其中最知名的是友達光電、華映光電等。其中,友達光電把總部設在中科,透過臺中港的船運與對岸的廈門翔安廠串聯。生產TFT-LCD面板,運用兩岸資源進行產業布局。友達光電在中科第三期后里基地計劃區,投資8.5代廠,已進入裝機試產階段。另外,友達承諾將于中科第四期彰化二林基地投資設立兩座面板11代廠及兩座太陽能模組廠。

然而,中臺灣卻是臺灣的糧倉,臺灣吃的雞蛋、蔬菜、肉類等農產品,超過一半以上由中臺灣供應。隨著中科三期、四期加速擴張,光電產業進駐,開始跟農業搶奪土地,瓜分更多水、電資源。更令人擔憂的是,光電產業生產過程使用大量化學物品,排放物污染空氣和水,都難以處理,不僅對環境和居民健康產生極大風險,對糧食安全更有虞慮。

環保團體彰化環保聯盟很早就意識到中科可能造成環境問題,于是長期監督中科三、四期的環境影響評估、使用水資源計劃、排放污水計劃等開發配套,從2009年起,當地農漁民團體得到更多資訊,包括后里的花農、彰化的蚵農、酪農等組成自救會,開始到“行政院”前抗議陳情,要求捍衛臺灣糧食安全。除了抗爭陳情,他們在維權律師詹順貴協助下,以法律途徑打這場維權戰役。

中臺灣的環保團體和農漁民自救會在8月打贏法律維權的一役。按照臺灣法規,重大建設必須經由主管環境的“環保署”邀集環評委員,進行一份環境影響評估,中科三期在2006年進行環境影響評估審核時,相關廠商以商業機密為由拒絕提供廢水成分,環評報告不能確實落實,“環保署”在“行政院”施壓下,仍舊通過環評,不過有

兩項附帶條件:一是必須做第二階段環評,第二是必須做一份居民健康風險評估報告。不過,“環保署”遲遲未履行兩項附帶條件,而睜一只眼、閉一只眼讓廠商進駐三期大興土木。

詹順貴律師以此行政疏失為由,一狀告上“行政法院”,經過“行政法院”初審和二審,“高等行政法院”于8月宣判,“環保署”敗訴,中科三期必須全面停工,以避免造成環境損害,“最高行政法院”日前駁回“環保署”抗告,確定全案定讞。中科三期必須停工,不得營運。

中科三期停工事件,成為中臺灣環保團體和農民抗爭的初勝利,同時凸顯臺灣政治圈的兩幕荒謬劇,一幕是“環保署”作為環境保護的主管機關,卻杠上環保團體,“環保署”緊急在9月強勢通過新的一份環評,用草率的行政動作補足環評流程,未來可能埋下更大的爭議點。另外一幕是引發憲政危機,盡管“高等行政法院”判定中科三期停止開發,“行政院”不理判決,“環保署長”沈世宏更在媒體上放話“后果法院自行負責”,“行政院長”吳敦義則扭曲判決,指出廠房可以繼續興建,廠商仍能繼續生產。

世新大學社會發展研究所副教授陳信行認為,大埔事件及中科訴訟重要的意義,就是農民和民間團體社運已打破過去僅僅要求行政機關“依法行政”的抗爭策略。詹順貴進一步指出:“過往環保運動不斷地挑戰行政部門的合法性,但總有限制,透過司法訴訟,不僅確立政府違法,也是讓法院按照更進步的法律精神解釋法令。”

科學園區開發誰獲利?

農民自救會和環保團體的烽煙已起,民怨正在擴大,然而,開發科學園區的腳步仍快而急。到底,開發科學園區是誰真正獲利呢?臺灣真的需要那么多科學園區嗎?

實際上,臺灣資訊電子產業已在1990年代,逐步轉移到大陸,早已出現科學園區與其它工業區閑置現象。根據“審計部”日前發布的報告顯示,臺灣核定的13座科學園區,到2009年底,已完成開發可出租設廠土地約1478公頃,尚未出租土地面積約323公頃,閑置超過兩成,其中,銅鑼園區閑置率為64.96%、高雄園區為53.47%、虎尾園區為47.43%。

為何地方政府和政治人物積極開發科學園區?政大地政系主任徐世榮說,地方政治人物參與選舉,臺面下買選票、養樁腳等都需要經費,臺面上需要提出符合民意期待的政見,所以籌設科學園區和廣設大學既成為地方派系養地獲利的手段,又是吸票口號。

臺灣地方派系的獲利模式,是便宜購入科學園區內周邊即將征收的農地,再透過行政手段,將農地改劃為工業用地或商業用地,土地價格馬上翻漲10倍、20倍。而對縣市政府來說,透過大規模的區段征收,再進行地目變更,就可以將原本收不到稅的農地,轉為能收取地價稅、房屋稅的住商用地,自然解決財政困窘,這是地方政府開發為科學園區的誘因之一。

這種以工業犧牲農業環保、以養土地獲利的發展模式,其實就是臺灣經濟發展的核心。

科學園區的迷思正被揭露

沉寂多年的臺灣農民運動,在大埔農民抗爭和中科爭議都顯見已迸發出新的能量。臺灣農村陣線發言人蔡培慧指出,這幾起農業抗議陳情,都有學生、老師、律師、社會民眾等聲援支持農民自救會,這些新生力量主要是農業社區營造工作和社區大學系統,長期扎根和進行基層教育,累積出關注農業的隊伍。這群人,已不是熱心有余、能力不足的社會新鮮人,他們來自各個領域,共同討論對農業議題的觀察和想法,彼此以分進合擊的態度就事論事,發起政策討論、聲援陳情等行動,有成果就盡可能互補,成為極有活力的串聯方式。

“以農養工的發展模式,有必要檢討和改變。”蔡培慧說。她指出,臺灣農業產值不斷萎縮。已形成糧食危機和土地安全危機,目前臺灣的糧食自給率僅達到30.6%,臺灣有必要重新檢討整體產業政策,以及土地規劃政策。

面對地方政府粗暴而強勢的征地手段,徐世榮批評,“土地征收法給予地方政府過大的權限”。他建議,土地征收必須強制要求做公共利益與私人成本的必要性評估,必須加人聽證行政程序,規范地方政府非不得已,不得動用征地手段,以保障人民權益。

科學園區的發展光環正在消褪。陳信行認為,臺灣社會大眾開始質疑科學園區的發展模式,不僅是因為這幾次的環保、農業議題,更因為“高科技”等于“高薪”的神話,早在2009年全球性金融風暴被打破,科學園區內的大企業都強迫員工休無薪假,爆發多起勞資爭議,再次減損科學園區的光環。

臺灣有經濟自主發展之夢,憧憬高新科技產業可以帶來產業轉型。然而,一座座的科學園區,是犧牲農村良田、供給大量水電資源、生產高污染,它帶給社會的到底是美夢還是噩夢?在竹科發展30年之后的臺灣,固守土地的農民和更多的社會大眾,開始質疑和反省科學園區的迷思,要求農業和環境保護的永續發展。