聯合申遺:開發古蜀道文化

◎ 文/翟峰(四川)

(作者系四川省人大代表)

蜀道之難,難于上青天! ——(唐)李白《蜀道難》

蜀道是“行”的最好體現

2009年11月11日,四川廣元舉行蜀道整體保護與聯合申遺的國際論壇。權威人士語驚四座:“聯合申遺,蜀道比京杭大運河有戲。”專家們實地踏訪千年古蜀道,發現有的路段淹沒在荒草叢中,有的路段修葺如新、游人如織,關于古蜀道的故事和詩歌依然在流傳。一切都歷盡滄桑,一切都生機盎然……

“行”的千年古蜀道

蜀道,從廣義上說,南起成都,過廣漢、德陽、梓潼,越大小劍山,經廣元而出川,在陜西褒城附近向左拐,之后沿褒河過石門,穿越秦嶺,出斜谷,直通八百里秦川,全長約1000余公里。從狹義上說,僅包括四川境內的路段,南起成都,北止于廣元七盤關,全長約450公里。古蜀道歷史悠久,至今已有3000多年歷史,是保存至今人類最早的大型交通遺存之一,比古羅馬大道的歷史更為悠久。

蜀道在四川廣元境內長達270多公里,是保存最完整、保留文化要素最充分的一段。因為,自蜀王開明氏在廣元建邑,廣元境內的蜀道經過3000多年的文化歷史演繹,已成為先秦古棧道文化的集中展現地和劍門關蜀道文化、三國歷史文化的核心走廊。加之廣元又是中國歷史上唯一的女皇帝、封建時代杰出的女政治家武則天的出生地,故該地具有獨具魅力的蜀道文化、三國文化、紅軍文化和女性文化。

2009年11月10日,幾十位來自世界各地的文物保護專家來到具有3000多年歷史的古蜀道上。他們在劍閣縣涼山鄉剛一出車門,就被當地特有的川北燈戲給迷住了,鑼鼓聲似乎要震破天。而在離此處不過200米開外,就是一段古驛道。參天的古柏遮住了飄飄灑灑的細雨,也隔絕了不遠處的喧囂;青石堆砌的攔馬墻上苔蘚密布,石板鋪設的路面上鏨鑿的痕跡清晰可見,石縫中間有小草挺立……恍惚中,似有馬蹄聲穿越歷史而來。幾分鐘前還唧唧喳喳的人群,一下子安靜了下來,仿佛遁入世外。“古蜀道全世界只有一個。”國家歷史文化名城保護專家委員會副主任、93歲的老專家鄭孝燮如此評價。“蜀道是‘行’的最好體現。”在四川大學歷史系教授呂一飛看來,現今中國文化遺產項目中,體現物質文化的偏少,只有麗江古城、平遙古城、皖南民居等寥寥幾項。而體現物質文化的衣、食、住、行中,“住”的比例又最大,而“行”的方面還沒有項目列入世界遺產,完全屬于空白。

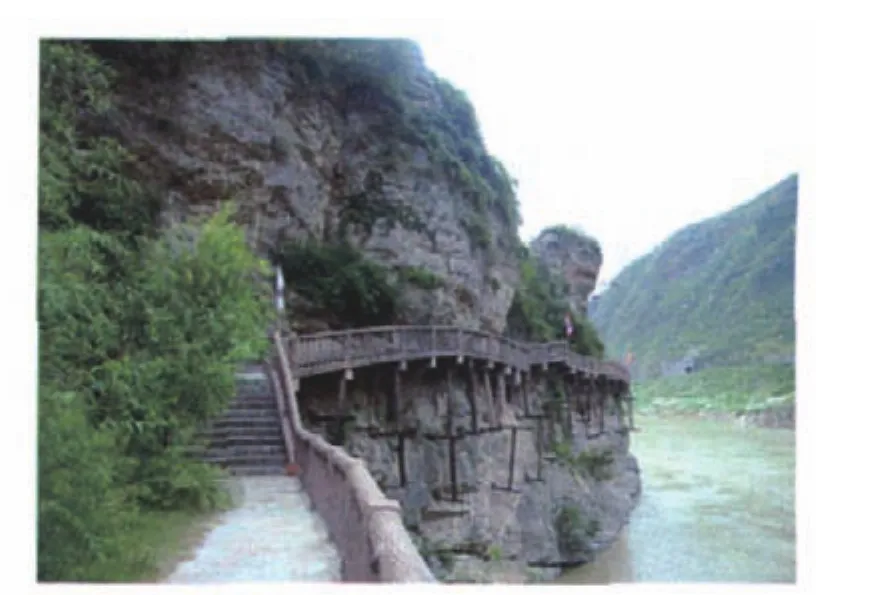

在漫長的3000多年的歷史變遷中,無數的政客商賈、文人兵卒行進在這條古道上,由此留下了大量的城池、建筑、詩歌和故事,讓古蜀道升華為一條南北文化交融的立體系統,其內涵遍及政治、經濟、文化、藝術、科學等各個領域。與同屬于“行”的中國古代文化遺產絲綢之路、京杭大運河相比,劍門蜀道有著不可替代的優勢:一是道路長程綠化,以翠云廊古柏為代表;二是懸空棧道結構,這種結構是山區道路建設中,資金耗費最少、破壞環境最小的方式;三是它融合了巴蜀文化、三國文化、西南少數民族文化等多種因素。

中國古蜀道在歷史上溝通成都平原至關中平原,融會貫通著沿線不同地域的建筑、文學、民間文化,沿途衣食住行、生活方式和價值觀,即成為西部最有影響和最為繁忙的文化與經濟的交互傳播線路,也是跨越西南與西北最活躍和最興旺的商貿線路,不僅直接促進了區域間的物流和人際交往,也影響了中國與世界的交流和往來。

“個體化”的保護

如何讓古蜀道既保存歷史風貌,帶著風雨滄桑;卻也得到人類的保護,不再難以上青天?

翠云廊,它又有著另一張熱鬧面孔:圈進了長長的圍墻;國道反復為它讓路;但它需要更新的保護思路。專家們發現,這段古蜀道,古柏參天,數量很多,排列整齊,按照當地人的說法,翠云廊是整個蜀道的精華所在。這段“精華蜀道”,圍在一道長長的圍墻之內,外人進入,需要買張不貴的門票。為了方便游人,每一棵古柏下都安放著一個統一的銘牌,上面寫著對這棵古樹的簡介。多的時候,每天會有上千游人買票來賞這段蜀道。追溯起這段圍墻的來歷,要說到上世紀90年代初,當時翠云廊的知名度不斷增加,當地的旅游部門便投資修建了這道圍墻,同時還修建了游客中心等設施,使用至今。

與此相似開發成功的蜀道遺跡,還有昭化古城。昭化古城作為古蜀道上的一顆明珠,留有豐富的文化遺產,比如漢代的城墻、明清的城門,尤其是三國的遺跡、傳說眾多,世人皆知。劉備曾在此厚樹恩德;在戰勝壩,張飛挑燈夜戰馬超;諸葛亮六出祁山伐魏,一直奔忙于葭萌古蜀道上;蜀漢后期,費祎在昭化設丞相府……多年前的昭化,是現代高樓與殘垣斷壁的古跡相雜陳,直到2004年,廣元才找來同濟大學的專家為昭化把脈,投入資金進行整體打造,讓整個古城煥然一新。如今的昭化古城更是修葺一新:城墻上彩旗獵獵;街道上鋪上了平整的石板,街道兩邊是仿古建筑;店鋪內,當地人身著漢唐服飾,向游客出售著現代化的商品。

“5·12”汶川大地震,廣元境內的古蜀道是否會被破壞,引起專家教授們的高度關注和揪心。2009年1月,由北京大學、復旦大學、同濟大學等十多所高校專家教授組成的聯合調研團隊趕赴廣元,分成6個課題組進行深入考察,同年3月提出了古蜀道沿線城市聯合申遺的建議,立即獲得廣元及其它城市的認同和響應。同年7月28日,鄭孝燮、羅哲文、阮儀三、劉魁立、謝凝高、舒乙、葛劍雄、鄭時齡、王景惠等9位專家聯合發出《關于中國蜀道文化線路整體保護及聯合申遺的公開信》。為此,古蜀道愈來愈受到更多禮遇,連108國道也為它讓道。目前從劍門關鎮到下寺一帶,其中劍門關關口部分已經不再是原來的道路,而是新建了一條長達1100多米的隧道。這條隧道從2006年開始動工,總計投資4700多萬,2009年3月初竣工通車,自那之后,凡是路過關口的汽車,就可以順著這條隧道直接穿行,不再影響到古蜀道的自然景觀。

這不是一次簡單的讓路,它是人類對自然的讓路,是經濟對文化的讓路,在中國當下的社會環境中,這樣的謙讓并不多見。還記得1996年,因為不肯“讓路”,當地為了發展旅游,竟然想出了在劍門關的絕壁上修筑一道電梯的主意,隆隆的炮聲一直持續了幾個月,由于石壁堅硬,工人只得依靠繩索墜在懸崖上,而一天還不能打出一個炮眼。這樣愚蠢的行為一直延續到一個省內專家路過,為此寫下了《美人臉上一道疤》的文章,由此引起了上級領導的關注,最終才使該工程停工。即便如此,它對于劍門關的破壞卻是難以根除的了。

保護線性文化遺產需要合作

為何要加強中國蜀道文化路線整體保護?因為,蜀道文化路線整體保護,僅僅是一個個“點”的保護還是不夠,因為古蜀道是一條聚滿了歷史文化珍寶的“線”。保護與合理開發古蜀道,還應該有更廣闊的視野、更新的思路。因為,蜀道上的所有遺存,都只是一顆顆珍珠,唯有將整串項鏈都保存下來,珍珠的光彩才能放大。“我有一個夢想,能像陸游那樣,騎著毛驢,在細雨中漫步古蜀道。”在“2009中國蜀道·廣元國際論壇”會議上,國家文物局古建筑專家組組長、蜀道文化線路整體保護和聯合申遺的倡議人之一羅哲文動情地說。話語背后,是他對于蜀道保護的擔憂:“現在的蜀道保護工作,各地開展并不一致,有的是放在圍墻里,有的是放在隧道邊,有的還在荒草叢中,更多的部分還停留在專家的書本里。如何讓各方集合在一起,實現共同發展,是非常艱難的。”

2004年在廣元市元壩區的邀請下,羅哲文來到昭化古城出謀劃策。但他一直有個主張:“昭化古城打造得再成功,也只是千里蜀道這串明珠上的一顆,失去了其余珠寶的陪襯,這一顆的光芒是有限的。而一旦所有的珠寶都串起來,它們相互激勵,光芒將倍增。”這正是當今最新的一種文化遺產保護理念——線性文化遺產。線性文化遺產是世界遺產的一種形式,與點狀文化遺產不同,它著眼于線性區域,自1993年至2009年全球已有法國 “南運河”、阿曼“乳香之路”等7項線性文化遺產列入世界遺產名錄。

目前,蜀道沿途的10余個城市已經同意,對蜀道進行整體保護與聯合申遺,而蜀道文物保護總體規劃,也正在制定。據介紹,目前蜀道文物保護工作主要是按全國重點文物保護單位的要求,采取單點保護。但蜀道跨越幾個行政區劃,對整條線路系統保護相對薄弱。現在編制的總規劃,要把散落在蜀道上的點形成一個完整的保護體系。

然而,由于蜀道跨越川陜甘三省的10多個市,讓這些不同的區域實現協同作戰,不是一件容易的事。從這一點說,線性文化遺產的魅力所在,也恰恰是保護的困難所在。