在校大學生檔案意識存在的問題與原因分析

□周媛

一、當前在校大學生檔案意識上存在的問題

大學生檔案意識是指大學生對與自己職業生涯發展密切相關的檔案管理法律法規、大學生檔案基本材料內容和大學生檔案功能的認知、了解以及利用檔案解決問題的意識。有關部門和管理人員發現在高校、各人才中心遭遺棄的大學生檔案已經不是個別現象。究其原因,一是在校時學習期間由于不了解大學生的檔案管理內容及意義,二是畢業時不關心與自己未來職業生涯發展密切關聯的個人檔案去向,三是部分畢業生就業困難沒能及時就業而把自己的檔案滯留在學校或托管中心,四是有些畢業生初次就業時雖然檔案隨之轉移了,但更換單位時把檔案留在了原保管單位,幾經流動后造成自己檔案遺棄。大學畢業生檔案意識薄弱與其在校時對自己人事檔案的認知、了解不夠有關。

在校大學生檔案意識境況如何?筆者結合自己的工作,對所在學院的大一和大二的學生做了一個問卷調查。這項調查,共向各專業年級學生發放140份問卷,回收125份,剔除19份不合格問卷,得到有效答卷106份,其中大一學生59人,占55.7%,大二學生47人,占44.3%。要求被調查者回答的9個問題主要考察學生:①是否知道有高校大學生檔案管理法規以及是否瀏覽過檔案館網站、閱讀過檔案管理文章或書籍,②檔案的基本屬性,③大學生檔案管理的基本內容,④獲取大學生檔案管理知識的意愿。從問卷的統計數據來看,有如下特征:

其一,絕大多數學生(95人,占89.6%)不知道有《高等學校檔案管理辦法》這一規定。被調查的學生中有21%的人不知道有大學生檔案及管理。有37%的學生表示從來沒有接觸過檔案知識或信息。

其二,對檔案基本屬性的理解不夠準確、全面。在關于檔案應當具有的特性的7個多項選擇中,有91人選擇了“真實性”,占85.8%,這是值得肯定的,但對“原始性”、“憑證作用”和“參考作用”的選擇比例都沒過半數,有61.3%的學生還選擇了“隱私性”,顯然是與保密性混淆了。見圖1。

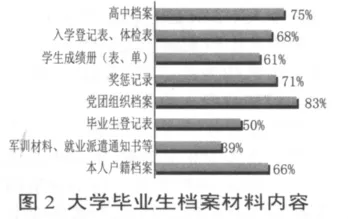

其三,絕大多數同學(84人,占79.2%)知道有大學生檔案管理,但是對大學生檔案材料的內容的了解存在偏差,對大學畢業生檔案管理要求知之甚少乃至錯誤。例如,關于大學新生入學報到后歸入個人檔案材料的a、b、c、d、e、f六個選項中有46人(占43.4%)選擇了“f.試卷、獲獎證書、獎狀以及其復印件”,這顯然沒有理解檔案材料的原始性要求。在關于大學畢業生檔案材料內容選項中,有80人(占75.5%)選擇了“a.學生的高中檔案”,有70人(占66%)把戶籍檔案與人事檔案混淆而選擇“h.大學生本人的戶籍檔案”,可見,這些同學不清楚大學生檔案材料的確切內容,見圖2。至于大學畢業生檔案該如何管理,正確的做法是什么的選擇就更差強人意了。有30人(占28.3%)不知道“各類非公企事業單位、各類民營職業介紹機構不可以接收畢業學生檔案的規定”,只有24人知道“畢業生檔案保留學校的時間期限一般是2年”。即使對檔案的移交提取規定認識正確的比例也不是很高,選擇第二項b和第四項d的比例分別為63.2%和59.4%。

二、大學生檔案意識薄弱的原因

其一,與大學生檔案管理體制有關。“由于傳統上傳襲下來的檔案神秘感、保密論使他們無從涉及這個領域,接觸檔案”。根據《高等學校檔案管理辦法》等有關規定,大學生在校時的檔案由學校檔案機構專門管理,個人不得接觸自己的檔案材料。大學畢業生檔案屬于人事檔案,其檔案管理機構為縣以上(含縣)黨委組織部門和政府人事行政部門所屬的人才流動服務機構,其他任何單位不得擅自管理畢業生檔案。畢業生辦理離校手續后,高校要及時將畢業生檔案按國家有關規定寄送,嚴禁畢業生或其他個人私自攜帶、領取檔案。可見,保密性的需要使得大學生檔案材料的歸檔、管理、卷宗的轉移都不需要大學生插手。另一方面,如何發揮大學生檔案日常管理作用的探索不多。在檔案工作社會化服務趨勢下,大學生的檔案材料內容能否對大學生本人公開,本人能否直接查閱自己的檔案是個值得探討的問題。

其二,社會上和用人單位存在著大學生人事檔案無用論現象。隨著我國市場經濟體制改革和用人制度改革的發展,用人單位和畢業生在招聘面試時并不看重學生的檔案,而是相信自己的測評。有些用人單位收到大學畢業生檔案后不認真核對、不能及時將檔案回執返回學校。因為“當前用人單位在查看學生檔案時,更多的是希望能從中獲悉準職工在情商、誠信、創新能力等等能體現個人特質諸方面的資訊。而當前的檔案中往往缺少這些記載,少量的檔案雖有涉及,但多流于形式,公式化、口號式、千人一面,沒有個性特征,與用人單位的期望值相差甚遠。”尤其是在人才競爭中,一些單位提出原單位不放人、不調檔案沒關系,到新的單位可以重新建立個人的人事檔案!這種做法在高校并非偶然現象。初次就業的畢業學生解雇、辭職,到新的用人單位就業時并沒有因為沒有檔案而受到限制,好像自己的人事檔案可有可無。這些事實告訴在校學生原來自己的檔案似乎不重要。檔案的合法性、權威性在不經意之中解體了!可見,由于大學生檔案內容本身存在著“不簡潔、不具體、不嚴肅、不真實、不認真”問題,“于是不論是學生、學校的檔案管理者,還是用人單位,都沒把學生的檔案當回事,因而在檔案的管理、信譽和重視程度三者之間尚未形成良性循環。”這一方面表明傳統的人事檔案內容結構不能很好地滿足用人單位對大學生人事檔案的需求,另一方面說明傳統的人事檔案管理制度需要改革以適應市場經濟下勞動力流動和雇傭關系的變化。

其三,大學生檔案管理部門和有關人員缺乏對大學生進行有效的檔案知識培訓。大學生缺乏主動瀏覽、閱讀檔案信息意識。在筆者的調查問卷中有一題是了解學生獲取檔案知識和信息情況的,數字顯示只有11人表示曾經有過“瀏覽過檔案館網站、閱讀過檔案管理文章或書籍”活動,從來沒有“瀏覽過檔案館網站、閱讀過檔案管理文章或書籍”的有40人,有40人表示聽說過或從媒體上見過檔案館和檔案管理信息。調查數據反映出學生總體上不太了解檔案的基本性質與功能,不清楚大學生入學材料歸檔范圍和大學期間形成檔案材料的內容,不確切知曉畢業生檔案管理的基本要求,更不要說到檔案館利用第一手原始資料來解決實際問題。這說明有必要對在校大學生進行檔案意識教育與培養。

三、提高在校大學生檔案意識的措施

其一,要充分認識到大學生對檔案管理知識的學習需求存在。盡管目前大學生檔案材料結構內容存在不足之處,但它作為記錄個人大學經歷、政治面貌、品德作風等內容的文件材料,仍然發揮著憑證、依據和參考的作用,畢業生畢業離校后在就業轉正定級、職稱申報、辦理養老保險,以及開具出國、考研等有關證明,都會用到檔案。在校學生因而還是希望學習、了解檔案管理知識的。筆者問卷調查中最后一題是問“您希望學校開設大學生檔案管理專題知識講座或其他形式讀物嗎?”,給出的5個選項是:a.很需要;b.需要;c.無所謂;d.不需要;e.毫無意義。結果是,選擇“不需要”的和“毫無意義”的僅8人和2人,共占9.4%,不到十分之一,選擇“很需要”和“需要”的分別為20人、63人,合計占總數的78.3%。

其二,積極貫徹落實《高等學校檔案管理辦法》,努力探索大學生檔案管理制度改革,強化大學生檔案管理。在檔案收集內容上,除了傳統的黨團組織關系發展材料、學習成績外,要適度擴大收集范圍,如誠信行為、社會實踐、科研活動材料等,以全面反映大學生在校期間的成長過程,保證學生檔案收集的完整和質量。同時要充分利用現代信息手段,努力實現大學生檔案管理的信息化,使檔案能更好地服務于大學生就業。

其三,抓住宣傳普及檔案管理知識和提高大學生檔案意識關鍵節點,采取培養大學生的檔案意識的三項措施:即新生入學時辦講座宣傳檔案知識;與圖書館聯合開設有關信息綜合運用技能的公共課;采用校園網、宣傳欄等陣地宣傳檔案和檔案工作。這三條措施中開設公共課不是大多數學校能有師資保證的,但是開展各種形式的專題講座和宣傳是可行的。筆者以為,重要的措施是提高教師的檔案意識和檔案管理知識水平,尤其是三類課程的教師,即公共政治理論課教師、輔導員和班主任、信息科學課與歷史課的教師。教師在專業課程教學中有意識地引用檔案材料會使學生自覺接受和理解檔案的重要作用。輔導員和班主任在大學生畢業前進行就業輔導時要把大學畢業生檔案管理作為專題內容向學生宣傳。

1、陳曉玲:《談大學生自我檔案意識的養成》,《湖南科技學院學報》,2005年第8期

2、黃高思:《當代大學生檔案意識的現狀、功能與培養》,《蘭臺世界》,2007年9月(下)

3、王莉:《強化學生檔案管理促進大學生就業》,《科技創業月刊》,2009年第2期

4、周鳳崗:《充分挖掘大學生檔案管理中的德育資源》,《教育與現代化》,2003年第2期

5、丘如華:《強化高校學生檔案管理的思考》,《廣西社會科學》,2009年第8期

6、蕭毅:《大學生檔案意識培養方式探討》,《中國檔案》,2000年第1期