《紅樓夢》研究札記(二則)

溫慶新

( 湖南師范大學 文學院,湖南 長沙 410081 )

《紅樓夢》研究札記(二則)

溫慶新

( 湖南師范大學 文學院,湖南 長沙 410081 )

學界歷來主張己卯本為“董康舊藏”,但檢點董康《書舶庸譚》有關《紅樓夢》之記載,并未發現與此相關的記載。《紅樓夢》現存各版本對太虛幻境“六司”之記載存有異文,諸多跡象表明甲戌本作“夜哭司”曾遭后人篡改。

己卯本; “董康舊藏”; 甲戌本; “夜哭司”; 作偽

一、己卯本“董康舊藏”辨

己卯本與甲戌本、庚辰本,歷來被認為是“最接近《紅樓夢》原稿”的三大抄本,備受關注。最早著錄己卯本的,是一粟《紅樓夢書錄》,其己卯本條曰:“有‘己卯(1759)冬月’、‘脂硯齋凡四閱評過’字樣,簡稱‘己卯’本”,“此本董康舊藏,后歸陶洙,現歸文化部”[1]5。一粟稱己卯本為“董康舊藏”的說法,向為紅學家所普遍接受。1979年馮其庸為影印“己卯本”作的前言時說:“己卯本名稱的來歷,是因為在這個抄本上有‘己卯冬月定本’的題字,所以簡稱‘己卯本’。……現在所知己卯本最早的收藏者是近人董康。……這部己卯本后來歸了陶朱,陶朱是何時收到此書的,我們也不得而知,但他在己卯本上有兩段署年的題記,一題‘丁亥春’,即一九四七年,另一題‘己丑人日’,即一九四九年。或許他收到此書就在一九四七年春天也未可知,因為董授經恰于前一年死去。”[2]盡管馮其庸的述說比一粟要詳細,但他也未提供任何有效證據,只是對一粟說法展開述說而已。一粟的這種說法已經為主流紅學家所接受,他們對此深信不疑。甚至到后來中國藝術研究院編的《紅樓夢大辭典》之“紅樓夢版本·己卯本”條,云:“此本原由董康所藏,現藏北京圖書館”[3]919;及“紅學人物·董康”條,云:“今北京圖書館收藏的‘己卯本石頭記’,即為董氏舊藏”[3]1210。都認為“己卯本”是董康舊藏而其死后歸陶朱的。這似乎已成定論。事實是否如此呢?

按照這種觀點,“己卯本”是董康舊藏的話,那么董康對“己卯本”的相關情況應該是非常熟悉的,尤其是“己卯本”區別于其他《紅樓夢》版本的特有特征。學術界對“己卯本”最大的肯定就是其是《紅樓夢》抄本流傳過程中較為接近曹雪芹原稿的一部過錄本,“己卯冬月定本”是它的最大特征。除此之外,它與“甲戌本”及“庚辰本”一樣,揭露《紅樓夢》是寫曹雪芹家世的脂硯齋的批語也是現存“己卯本”被肯定的又一重要原因。也就是說,董康對“己卯本”的版本價值及其帶有揭露曹雪芹寫家世的脂硯齋的批語等相關情況當十分熟悉。我們知道,董康是一位版本學家及藏書家,早年為官時曾四處搜訪書籍,其藏書室名為“誦芬室”,所藏以宋元及明嘉靖以前的古本書籍為主,亦收有大量的民間戲曲小說[4]。其代表作《書舶庸譚》分為三大部分:訪求古書、搜訪小說及雜記,可見董康對小說的重視程度。但是《書舶庸譚》是董康于1926年至1936年四次訪日而逐漸增補而成的。該書最初是成型于1927年,當時該書只有四卷,到1936年時已達九卷之多。而要進一步探明董康對“己卯本”認知情況,就必須從《書舶庸譚》中所提到紅樓夢的相關情況著手。

在《書舶庸譚》所有提到紅樓夢的相關情況記載來看,我們可以大體了解董康之紅樓夢觀念及轉變。馮其庸在影印“己卯本”的“前言”曾引用一九二九年版《書舶庸譚》(卷四)之語[2]:“生平酷嗜《石頭記》,先慈嘗語之云:幼時見是書原本,林、薛夭亡,榮、寧衰替,寶玉糟糠之配實為湘云,此回目中所以有因麒麟伏白首雙星也”及《題玉壺山人瓊樓三艷圖》之三《枕霞閣》詩末自注:“末聯據原本紅樓夢”等兩條。從這兩條信息可知,董康強調“原本紅樓夢”,而他所認為的“原本紅樓夢”實際上是指百廿回本的《紅樓夢》,因為他提到的“林、薛夭亡,榮、寧衰替”實際都是后四十回的內容,他認為的“原本”是一個全璧本。但是現存“己卯本”是一個殘本,脂硯齋處處在強調《紅樓夢》只寫八十回而已。若是“己卯本”為董康舊藏,但董康沒有受到其所藏“己卯本”之脂硯齋的任何影響,這作何解?

又在《書舶庸譚》的“述紅”材料中,有一條提到了“脂硯齋”,即1935年5月13日的日記,原文如下[5]:

三時許,詣文化研究會訪狩野,并晤倉石、吉川。會中所儲叢書全部皆由蘭泉讓渡,以故與心如相契尤深。導心如至二階,逐一摩沙。陶氏以聚叢書鳴一時,各部精選初印及足本,于藏宋元舊槧外特樹一幟。

歸途至佐佐書店,購紫式部《源氏物語》一部。此書紀宮闈瑣事,儼然吾國之《紅樓夢》。惜文筆為當日方言,非深于和學者無從味道其真神境也。心如耽于紅學,曾見脂硯齋第四次改本,著《脂硯余聞》一篇。始知是書為曹雪芹寫家門之榮菀,通行本評語乃隔靴瘙癢耳。

此文有幾點需注意。其一,董康首先認為《紅樓夢》只是記“紀宮闈瑣事”,與前文所引的資料相一致,只是強調《紅樓夢》的愛情瑣事而已。其二,該文后面董康說“始知是書為曹雪芹寫家門之榮菀”,將《紅樓夢》與曹家家世說相掛鉤是在陶朱的影響下而改變的。以上這幾點表明,董康的紅樓夢觀念依舊只是傳統的紅學觀,將《紅樓夢》作為一部說情書,他所同情的也只是“林、薛夭亡,榮、寧衰替”這種有情人不得眷屬及對大家族垮臺的惋惜而已(《題玉壺山人瓊樓三艷圖》),并未含有“新紅學”所謂的“家世說”。可知,當日董康是在“導”陶洙會晤友人、“摩沙”宋元舊槧歸途中,偶于書店購《源氏物語》一書,因而提到《紅樓夢》的。這才引出陶洙說他“曾見脂硯齋第四次改本”,并自稱著有《脂硯余聞》一篇。董康因為聞所未聞,且對陶洙《紅樓夢》乃寫曹雪芹家世之說,頓覺恍然,遂鄭重其事地記于日記。

但“心如耽于紅學,曾見脂硯齋第四次改本,著《脂硯余聞》一篇”這句話就顯得十分突兀,這對我們弄清“己卯本”的來歷至關重要。上文的論述,表明董康是一個對小說版本非常重視的人,精于此道,但他在提到“曾見脂硯齋第四次改本”時,只是一個極其簡單的敘述。從他話語的表達看,這個“曾見脂硯齋第四次改本”之人是陶朱心如,是陶朱告訴董康說他自己“曾見脂硯齋第四次改本”并因此寫有《脂硯余聞》一文。像董康這樣一位非常重視小說,尤其是小說版本的人,若是這本“脂硯齋第四次改本”是董康自己的,那他就不會如此說了。此其一。其二,除此之外,在《書舶庸譚》中再沒有提到過“脂硯齋”這幾個字,而在董康提到“脂硯齋”時是與陶朱聯系在一起的,這點也可反證董康未曾有過帶有“脂硯齋”改本的《紅樓夢》。這就是說,此本分明就是第三十一回至四十回寫有“脂硯齋凡四次評過”的“己卯冬月定本”。所以,這句話很明確,它告訴人們陶朱是一個《紅樓夢》版本的收藏家,是陶朱藏有“脂硯齋第四次改本”,并寫了一書《脂硯余聞》;對“脂硯齋”情有獨鐘的人是陶朱。同時,為什么董康會說“通行本評語乃隔靴瘙癢耳”?從現存“己卯本”的批語看,它與其他《紅樓夢》的批注本的最大不同乃在于它在極力鼓吹《紅樓夢》是寫曹雪芹家世。因此董康顯然接受陶朱影響而說這些批語是“隔靴瘙癢耳”,顯然是在說這些通行本沒有觸及《紅樓夢》的核心,即曹雪芹是在寫自家的東西,因而表面上看是董康在批通行本,其實乃陶朱在貶低通行本。并且,促使董康對《紅樓夢》主題由寫情瑣事到曹雪芹自寫家世的認識的轉變的人是陶朱。我們知道,最早鼓吹《紅樓夢》之“家世說”的人是胡適。胡適在1921年發表《紅樓夢考證》,以“大膽假設,小心求證”的原則,提出了“自傳說”[6]。但直到1927年“甲戌本”出來之前,胡適的觀點沒有得到學術界的廣泛認可。1927年出現了“甲戌本”《紅樓夢》,將胡適在《紅樓夢考證》中提出的三大學說都予以證實,這時候“家世說”才產生較大的影響。但是將這個大的歷史背景與董康的日記相結合看,我們驚訝地發現一個怪現象,即在董康1935年的日記中,他說道“始知是書為曹雪芹寫家門之榮菀”,直到陶朱告訴他后,他才知道《紅樓夢》為“曹雪芹寫家門之榮菀”。我們知道董康于1927年初至1933年11月、1935年4月、1936年9月三次赴日訪書。因此,董康由陶朱口中獲知脂硯齋之時間只有1927年前及1933年11月至1935年4月之間這兩種可能。后者的可能性幾乎不存在,因為自1927年后,《紅樓夢》“家世說”已產生廣泛的影響,即使董康剛回國不了解情況而由陶朱首先告訴他,但之后他也應該對相關情況有所了解;以一個版本學家的靈敏,他若清楚當時世面上已流行了“甲戌本”的“脂硯齋重評石頭記”,那他對于陶朱提到“脂硯齋第四次改本”時為何不提只字?從董康的語氣看,他當是第一次知曉“脂硯齋”及“是書為曹雪芹寫家門之榮菀”的觀點的。可見,董康獲知《紅樓夢》為曹雪芹“自傳說”這個觀點當早于胡適“自傳說”產生廣泛影響前,又因這個觀點是胡適首創的而不得早于胡適提出的時間,即1921年至1927年“甲戌本”出來這段時間。因為若是當時“自傳說”已產生廣泛影響的話,那么當時尚在國內而未赴日訪書的董康以一個藏書家的靈敏是不會不知道的。而他說“始知”時又批通行批本的低級,顯然是接受“自傳說”的觀點(即使不是全部接受,至少已認可這個提法),這種情況發生在“自傳說”產生廣泛影響之后是難以想象的。

因而,提到“脂硯齋”及“自傳說”的人是陶朱。從董康的日記表達及口氣看,這事早在1927年胡適“自傳說”產生廣泛影響之前就已存在。董康只是到1935年與陶朱偶遇《源氏物語》時,因其所寫與《紅樓夢》題材十分相似而聯想在一起。從董康的聯想,即仍將《紅樓夢》作為寫情瑣事看,董康對“自傳說”的接受不是很徹底,并未完全接受陶朱的觀點。這又反過來說明,當董康聞知陶朱的“自傳說”時,社會上并未大面積流行胡適提出的“自傳說”。而胡文彬先生在提到這條資料時顯然沒有意識到這點。他說:“日記中提到陶心如見過的‘脂硯齋第四次改本’雖不敢遽定就是‘己卯本’,但可能性極大。但陶‘曾見’的這個本子是董氏所藏,還是他人所藏,抑或陶氏自藏,皆語焉不詳,難以作出明確結論。從陶心如根據所見寫出《脂硯余聞》一文的情節看,這部‘脂硯齋第四次改本’在陶氏手中的時間不會太短。倘是‘借閱’,陶與藏主的關系也當是較為親密,否則不大可能讓抄本在他人處太久。從1936年到1947年春,若己卯本確曾為“董康舊藏”,那么歸于陶朱的時間當在這12年之間。即早不過1936年,遲也不會晚于`1947年春。因為董康于1947逝世,其藏書散出也當在董逝世前后不久”[7]。胡文彬先生只是分析“董康舊藏”的存在概率,而尚未懷疑,更沒有從董康的語氣去進一步探求問題的根源。請注意,董康清楚地記載,陶洙在這里用了迷離惝惚的“曾見”二字。可以推知,董康此時方首次聽到“脂硯齋第四次改本”,這就證明,他并沒有收藏過什么己卯本。

種種跡象表明,陶朱早在“甲戌本”出來前,就已知道“脂硯齋”與“自傳說”的存在了。尤其是陶朱對“脂硯齋”的提出,頗值得玩味再三。我們知道,“脂硯齋”的首次出現是在出現于1927年“甲戌本”中,即“脂硯齋重評石頭記”。而在此之前,陶朱就已跟董康講到“脂硯齋”了。但這個發現,仍舊無法進一步肯定陶朱與“甲戌本”的關系,我們只能大體推測陶朱與“甲戌本”存在著某種關聯,而不能將陶朱與“甲戌本”捆綁對待。但是有一點我們可以肯定的是,“己卯本”根本沒有在董康手中藏過,甚至董康根本沒有見過此書,否則他就不會如此說。

可以肯定的是,“曾見脂硯齋第四次改本”及“是書為曹雪芹寫家門之榮菀”皆是陶朱告訴董康的,則藏有“硯齋第四次改本”的人只能是陶朱。首先,陶朱對脂硯齋當十分熟悉,才寫有《脂硯余聞》一文。其次,現存“己卯本”在第三十一回至四十回回目前寫有“脂硯齋凡四閱評過”及“己卯冬月定本”與“硯齋第四次改本”說法是一致的,只是表達不同而已。甚至《脂硯余聞》之“余”當為多余、余下之余,而非指“我”之意,因為《書舶庸譚》原書為豎排繁體字,現在出版改為簡體字,可能改變原意。果真如此,《脂硯余聞》就是說陶朱對脂硯齋說法的余下聞說,更可證明其早就知道脂硯齋的存在。有個情況需要注意,現存“己卯本”曾據“甲戌本”、“庚辰本”過錄、添補,這說明早存于陶朱手中的“己卯本”并非一成不變,而是經過陶朱多次、大面積的添補而成的。

因此,我們認為現存“己卯本”之“董康舊藏”說是不符合事實的,應予以澄清,以利于判明“己卯本”的流傳情況,進而能對其價值作出合理的評價。那為何陶洙在1935年當面對董康說他“曾見”己卯本,而1947年在董康死后,卻在己卯本上加上“丁亥春”、“己丑人日”兩段署年的題記?這些問題,大約只有陶洙自己能說清楚了。

二、太虛幻境“六司”名稱異文比勘

在《紅樓夢》中,作者對太虛幻境“六司”的構思,含有提綱挈領之意。但在現存各版本中,名稱卻各有不同。現就“程本系統”與“脂本系統”的原文,略作以下比較:

甲戌本:“惟見有處寫的是癡情司、結怨司、朝啼司、夜哭司、春感司、秋悲司,看了因向仙姑道……”

己卯本:“惟見有處寫著的是癡情司、結怨司、朝啼司、夜怨司、春感司、秋悲司,看了因向仙姑道……”

庚辰本:“惟見有幾處寫的是癡情司、結怨司、朝啼司、夜怨司、春感司、秋悲司,看了因向仙姑道……“

有正本:“惟見有幾處寫著是癡情司、結怨司、朝啼司、夜怨司、春感司、秋悲司,看了因向仙姑道……”

程甲本:“惟見幾處寫著的是癡情司、結怨司、朝啼司、暮哭司、春感司、秋悲司(朱筆旁添),看了因向仙姑道……”

這“六司”名稱的主要區別,在“夜怨司”、“暮哭司”的異文上。其中,“脂本系統”多為“夜怨司”;“程本系統”為“暮哭司”;甲戌本則介于二者之間,為“夜哭司”。“夜怨司”與“暮哭司”孰優孰劣,本來是難有確定標準的,但有正本的一條眉批卻給我們提供了可資思考的線索。這條眉批是:

“朝啼”、“夜怨”、“春感”、“秋悲”四司列名,皆各有意義。今本改“夜怨”為“暮哭”。“哭”與“啼”合掌,不如原本遠甚。

有正本的眉語,確知出狄葆賢之手。狄葆賢說“‘哭’與‘啼’合掌”,為的是證明稱“暮哭司”的程甲本,不如稱“夜怨司”的“原本”(即被他妄改并標榜為“古本”的有正本)遠甚。但他沒有想到,改為“夜怨司”,便與第二個“結怨司”相重。“結怨司”之“怨”為名詞,而“夜怨司”之“怨”為動詞,構詞與涵義皆不同。

程甲本作“暮哭司”。聯系“春感司”與“秋悲司”相對仗,則與“朝啼司”相對的“暮哭司”是正確的,“夜怨司”則是狄葆賢標榜“古本”的產物。

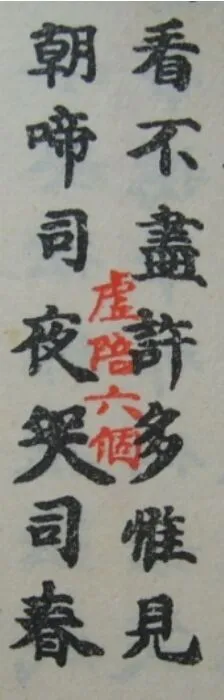

能夠證明這一點的,是甲戌本作“夜哭司”這個特例。見圖1:

圖1 甲戌本

甲戌本“夜哭司”之“哭”字,寫得比較特別。它的上半原作“夗”,表明抄手心目中,是準備寫“怨”字的。但他忽然改變了主意,將“夗”上半描為兩個“口”字,且在下半加了一個超大的“大”,構成了“哭”字。

請注意,上半左邊“口”字,明顯呈四十五度角傾斜;“大”字上部的一橫,正好蓋住了“夗”的左邊一撇和右邊的一折,使得“大”字下部的“人”字,便顯得特別長。那么,抄手為何寫到一半時,要改為“哭”字?因為他突然發現,前面已有一“結怨司”,再寫“夜怨司”,豈不與之相犯?因而煞住,改為“哭”字,變作不倫不類的“夜哭司”。

明白了這點,還能相信甲戌本是“海內最古的《石頭記》抄本”嗎?我們亦可佐以文獻證據。方玉潤《星烈日記》(卷七十)云[1]375:“〔咸豐十年十二月二十八日)雨。閱《紅樓夢》傳奇。今日雨末止,不能出門,案有《紅樓夢》一書,乃取閱之。大旨亦黃粱夢之義,特拈出一‘情’字作主,遂別開出一情色世界,亦天地間自有之境,曰太虛幻境,曰孽海情天,以及癡情、結怨、朝啼、暮哭、春感、秋悲、薄命諸司,雖沒創名,卻有真意”。方玉潤(1811-1883),自幼嗜學好古,飽讀經書,廩膳生,擅長書法,著有《〈詩經〉原始》、《三易原始》等。此處日記所載“六哭司”之名,可證程甲本之正意。

[1] 一粟編.古典文學研究資料匯編·紅樓夢卷[M].北京:中華書局,1963.

[2] 馮其庸.石頭記脂本研究[M].北京:人民文學出版社,2006:183-192.

[3] 中國藝術研究院編.紅樓夢大辭典[M].北京:文化藝術出版社,1990.

[4] 申暢、霍桐山等編.中國目錄學家辭典[M].鄭州:河南人民出版社,1998:278.

[5] 董康.書舶庸譚[M].大東書局,1929.

[6] 胡適.紅樓夢考證[M].北京:北京大學出版社,1989.

[7] 胡文彬.陶朱與抄本《石頭記》之流傳[J].紅樓夢學刊,2002,(1):199-208.

Abstract:It has been claimed by the scholars the novel"A Dream of Red Mansions"of “Yi Mao edition”is Dong Kang’s collection.However after the study of bookShuBoYongTanin which there’re some materials about novel “A Dream of Red Mansions”, we cannot find the relative notes of“Yi Mao edition”. The novel “A Dream of Red Mansions”has various different editions on current days. From all of the existence testimonies we can draw a conclusion that the chapter“YeKuSi”in“Jia Xu edition”had been modified by someone.

Key words:“Yi Mao edition”; Dong Kang’s collection;“Jia Xu edition”; chapter“YeKuSi”; modified

(責任編輯 朱存紅)

Two Research Notes about A Dream of Red Mansions

WEN Qing-xin

( College of Literature, Hunan Normal University, Changsha, Hunan 410081, China )

I207

A

1673-9639 (2010) 06-0065-04

2010-07-15

溫慶新(1987-),男,福建泉州人,湖南師范大學文學院08級中國古代文學研究生。研究方向:元明清文學。