沈繼光的物件之語

五年前沈繼光要我為他關于老北京的攝影集作序,記得當時沒有過多的猶豫便答應了,盡管這在我,近于破戒;這次當著面對他和他的伙伴的四大冊新作,我卻遲疑了。我被呈現在自己面前的巨大工程所震懾。為這樣的藝術勞作成果作序,我擔心自己的文字難以勝任。

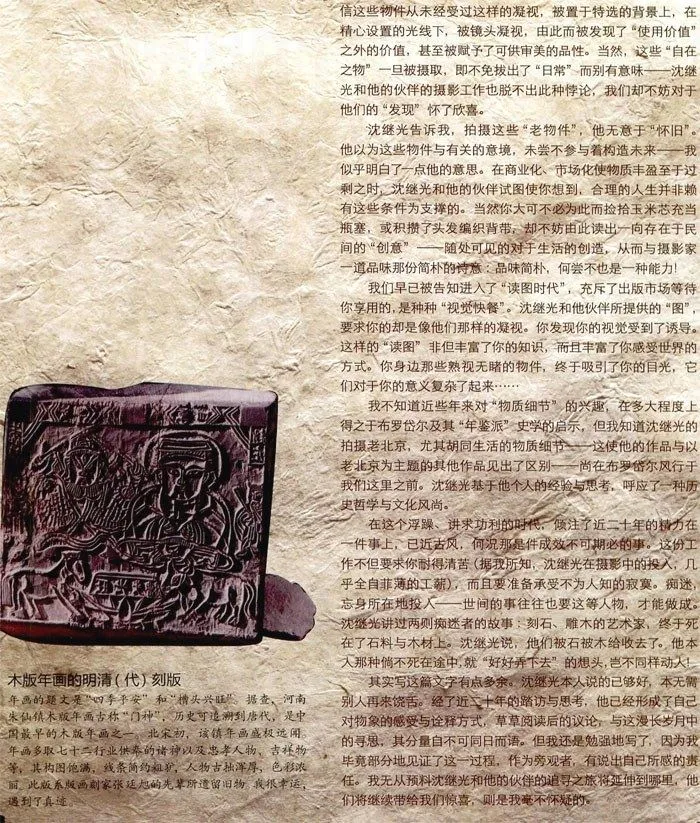

接續他的胡同之旅,沈繼光仍然以自己的方式“觸摸歷史”,觸摸凝結于“物”、呈現于“物”的歷史;觸摸“生活”的物質表面,切實地感覺那生活的質地,只是更將行程延伸到鄉村、山村、農家,將借諸攝影機鏡頭的凝視,集注于那些正在或行將退出生活的“老物件”上,試圖經由對這類物質文本的解讀,“撿回昨日的文明”。

四大冊新作題為“物件之語”。“物件之語”又被稱作“物語”。“物”與“物件”之為名,顯然有涵容之不同。“物”是個相對大得多的概念,當著以其與“人”或“心”對舉,此“物”多半已被納入了哲學范疇,具有了形而上意味;“物件”則是形而下的,屬于人的世俗、日常生存。沈繼光對他所謂的“物語”有妙解。他認定了那些“物”自己能開口,只是它們的“語”只能達于有訓練且有準備的聽覺罷了。你要準備好了傾聽,有足夠的體貼分辨它們各自的話音。讀沈繼光和他的伙伴的攝影作品,我確信他們聽到了那些物件們各自的話語。

“物件”自有種種,沈繼光和他的伙伴所凝視的,是“基層民眾”賴以維持其“基本生存”的物件,他們的“生活用品”,褡褳、火鐮、鞋拔子、煙絲袋、煤油燈等等;他們的“勞動工具”,犁、耙、鋤、鎬以及石磨、碾子、有背帶的木桶、鞋楦襪板等等,而非文人雅士摩挲賞玩的文玩清供。被攝入鏡頭的,有擱在酒缸上的粗瓷碗。舊日京城有“大酒缸”,是苦力們喝酒的所在。大酒缸粗瓷碗的風味,以文人式的優雅,自不能領略。由這些照片的邊緣處,你的記憶會伸展開來,經由那些物質細節、局部、片段,你感到了一種生活氣味的彌散。被攝取的“老物件”確也與它們放置其中的環境,那些老墻、老屋、老村,彼此銜接,構成了近于完整的意境。

作者又稱他們所拍攝的物件為“老物件”。“老物件”的“老”,不全因了年深月久。吸引了沈繼光和他的伙伴的,并非對象的“文物價值”,盡管他們選擇的,是尋常日用而又即將或已經廢棄了的物件。那些物件上自有時間、歲月的刻劃,這也仍然是令拍攝者動心的。那磨盤上由石匠鑿出的溝壕,那些鐮頭鋤柄、桶攀秤桿上,無不刻劃著歲月。你看到了上面的指紋,看出了長了老繭的手的撫摸捏攥。也因了與人的肌膚相親,經年累月的摩挲,為汗水所浸漬,那些物件在鏡頭下泛出的,是猶之人的肌膚的光澤,攝影作品因而獲取了溫暖的調子。我想,最初吸引了攝影者的,正應當是那些人的把攥、撫摸的痕跡。沈繼光告訴我,他想讀出那些物件“自己的生命事件和附在它身上的故事”,在拍攝中時時有“穿過塵灰,穿過光陰而進入歷史的感覺”。就這樣,作者因“物”而讀人,讀人的日常生存,感受被“物”收攝其中的人的氣息,使自己的作品充盈了對于世人日常生活,尋常百姓人生的溫暖的感情。沈繼光說到了“感動”之為能力。即使不盡能分有作者們的感動,你也感染了他們面對世俗尋常之物的詩意情懷。

閱讀這些照片,你不期然地,收獲了關于“物”的知識。天底下原有諸多無字的書,只是我們不善于閱讀罷了。我曾痛感“歷史想象”作為能力的匱乏。見諸文獻的“物質生活”,又往往與小民無干。多少也因了有關文獻材料的缺失,使得歷史生活無從“復原”的吧。我相信沈繼光和他的伙伴的工作,正在為一段已經或即將成為過去的生活留一記錄。這工作已如此急迫,刻不容緩。兩位藝術家告訴我,他們遇到的有些物件,其功用已難以得知。與那物件有關的生活,正迅速地隱沒向“歷史”深處。由此看來,沈繼光和他的伙伴的工作,即使僅由民俗學的方面,其意義也難以估量。

呈現于他們的攝影作品的“老物件”中,有幾種是我曾經熟悉卻又久違了的。比如鐮刀。那把被攝影家置于土坯墻前的鐮刀,令我的肌膚感到了初夏清晨的微涼,薄明的天光中站在地頭試鐮,指尖在刃上抹過的感覺,競依舊清晰。由銅盆與棒槌牽連而出的,是清夜的搗衣聲。和鞋楦在一起的,則應當是袼褙、針錐、納鞋的麻繩,還有麻繩拉過正在納的鞋底時咝咝啦啦的聲音。那對薄暗中反射著微光的竹桌竹凳,它們的主人似乎剛剛走向離去——誰說那人不就是我呢。

“物件”之平常,無過于此的了。我們之所以對這些尋常日用之物視若無睹了,多少也由于被既有的“藝術”規范了視覺。因而“尋常日用”在鏡頭前見出了陌生。白菜、蘿卜一經被名家入畫,即被由“審美”的方面“發現”。沈繼光和他的伙伴攝入的,平凡、瑣屑更甚于白菜、蘿卜。我相