澳洲土著藝術:跨越現實\\夢幻與藝術的邊緣

2010-12-29 00:00:00張杰

世紀人物 2010年8期

“澳大利亞土著藝術類似我們今天所說的非物質文化遺產,這些由澳大利亞原住民族所創造的獨特而神奇的藝術,是記錄原住民族精神世界和文化傳統的圖像百科全書。”日前,在澳大利亞土著藝術展新聞會上,中國美術館館長范迪安介紹道。一位來自澳大利亞的中年女藝術家則強調澳大利亞土著藝術的重要特征是:不管從內容到形式都體現出一種夢幻特色,稱夢幻是一個形容澳大利亞土著藝術的最恰當一個詞語。一直熱衷于澳大利亞土著繪畫藝術并在世界各地為那些土著藝術家策劃展覽的凱瑟琳女士,指著在中國美術館展廳展出的一幅巨大的土著藝術作品說:“像一幅這么大的作品大約需要5、6個月時間才能完成,而一幅小作品至少也需要一個月時間。大幅作品一般需要由幾個老藝術家聯合完成,但作品的渾然天成則像由一個人獨自完成的。”

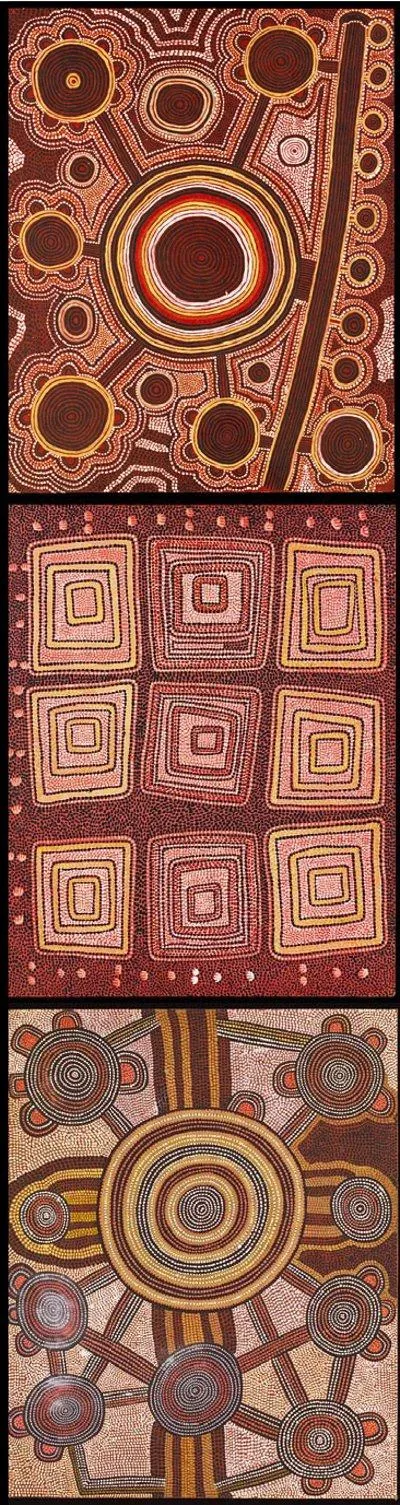

站在一幅幅充滿神秘色彩的澳大利亞土著藝術作品前,的確讓人有一種不停按下相機快門的沖動,甚至生怕漏掉其中的一幅作品。除了邊框不便拍照的作品外,我拍下了此次展覽的幾乎全部作品。澳大利亞土著藝術與夢幻、人類的童年有關,那些幾乎全部由點和少量的線在畫布上畫出的簡單圖案,經過不同形式的組合最后匯聚成復雜而富有豐富想象的圖像系統。澳大利亞原住民族大都生活在沙漠地帶,在藝術家作畫的過程中,沙粒、種子和毛發等會被風吹到畫布上,那些沉浸于創作沖動中的藝術家們顧不上立刻把它們從畫布上清除掉,于是,那些雜物混合著顏料便永久地留在了畫布上。后來,畫布上是否留有沙粒和毛發竟然成了辨別澳大利亞土著藝術作品真偽的方法之一。從此多少可以看出澳大利亞土著家沉浸于創作激情的程度,在那些富有沖擊力的畫面前,能夠想象到他們像孩子一樣完全投入創作世界的快樂之中。他們的作品之所以如此富有沖擊力,是因為它們代表著他們對現實與歷史的幻想。

“‘夢’是我們對地貌來源的解釋。一個‘夢’來了,在某處稍事停留,然后便把自己變成了一座小山或一塊石頭。有時,它的足跡會變成水坑或巖石上的洞。如果我們不了解某個地方的‘夢’,我們就會迷失。人也是由‘夢’創造的。”澳大利亞土著藝術家貝尼?納馬拉利?塔帕塔利所說的這段話,可視為對澳大利亞土著繪畫的最佳詮釋。各種各樣的同心圓是土著藝術家們最常用的一種繪畫語言符號。一個同心圓圈既可以代表營地,又可以代表泉眼、水洞、夢的地點、篝火、沙丘、蜥蜴刨出來的隧道等,幾乎每幅作品都離不開那些神秘的同心圓或變形同心圓圖案。

澳大利亞土著藝術來自原住民族古老而神秘的歷史。點狀圖案喚醒古老記憶,并非畫下它們的藝術家才是唯一合法的詮釋者。最古老的“蜜蟻”祖先、土著復仇幫、巫術、泉眼、沙丘、祭祀、叢林、沙漠標記、慶典儀式和祖先旅程……這一切都是土著民族的夢的起點與終點,也是土著民族繪畫藝術的起點與終點。上世紀60至80年代,經歷現代社會變革的澳大利亞當代土著藝術家開始把他們的宗教或巫術經驗、個人和土著民族生活經驗、沙漠環境里的獨特生存體驗、對突破想象的超自然力的解讀以及沉淀為土著民族基因的文化因子,注入到獨特的藝術想象力和創造力之中。不僅如此,他們的繪畫主要以講故事的方式展現在畫布上——“畫家在繪畫時,頭腦中浮現的通常是他聆聽故事時的那個慶典儀式,而不僅僅是故事本身。人們對繪畫的理解常常出現差異,這是因為即便出自同一個畫家之手,那些象征符號所傳達的也不僅是同一種意義。”這些繪畫既是神圣世界的一部分,也是現實世界的一部分,更是神圣世界與現實世界的相互滲透與延伸。

這時,澳大利亞土著繪畫藝術的創作和闡釋便成為一件異乎尋常的事情,解讀土著藝術作品必須掌握起源于沙漠地帶的知識體系。比如,作為第一階段的知情者,一個圓圈可能解釋為一個具體的水坑。第二階段的知情者,則表示它代表先祖獵手佩戴的一束發圈。在更高階段的知情者那里,圓圈則更有深意。在那些看似簡單實則復雜的繪畫面前,藝術家本人作為創作者的解釋也僅僅起到引導作用。

帕潘亞土著藝術家帕蒂?卡羅爾?唐古拉伊說:對于土著繪畫作品的理解,只有在年長的監護人確定一種闡釋被理解之后,方能深入下一層意義釋讀。多重解讀的可能性也許是澳大利亞土著繪畫藝術獨具魅力和富有藝術震撼力的原因之一,從某種意義上講,它們已超越了現實、夢幻與藝術的邊界,成為一種能夠給人以強烈震撼的混合物。正是在這種意義上,92件澳大利亞土著藝術品第一次大規模遠渡重洋,呈現于中國觀眾面前,作為澳大利亞文化年來華的首個展覽項目,所呈示出的一種特殊意義。