鄭

鄭玲是位詩人,八十了,她仍然喜歡玫瑰花,喜歡漂亮衣服,喜歡化淡淡的妝見朋友。

她也依然以一種嬌嗔的語氣與她的先生對話,那一種相濡以沫的情態,打動人。此時,你已經不會記起她的年齡。

老人住在芳村,我至今也沒有弄明白,芳村是在廣州的南還是北,只是知道這兒有著名的花市,還有全國最大的茶葉市場。對,還有鄭玲,黃禮孩。而老人居住的那個小區,出租車司機都說不好找。

前兩年見她時,已經依靠輪椅代步的她還活躍地要去這兒去那兒。她非得請我們幾個吃飯,禮孩、世賓和我,當然還有時刻不離開她的陳老師。她可開心了,直對著我說:“張鴻 ,我喜歡你,我好喜歡你。我要是男孩子我就追求你。”一個七十多歲的老人,臉笑成了一團花。那種語氣的嫵媚,似乎一個天真的少女。是呀,年華老去,但她依然是一個少女。

那天我們是在沙面,離芳村不遠也不近,是一個自然環境極好的地方,從前是租界,鄭玲就喜歡這個地方。

而現在,老人才出院不久,還是想去沙面,還是想請我們吃飯,說她得了一個獎,有獎金。但她已經行動不便了,家住二樓,要出個門,簡直就要一個大陣仗,而他們最害怕的就是麻煩人。沒有了自由,對她來說,是最大悲哀。

這幾個月來她已經住了兩次醫院了,我和禮孩去醫院探望她時,帶著玫瑰花和巧克力,禮孩說她愛吃這個。她躺著,伸出手來拉住我們。這個可愛的老人呀,她噘著嘴說,唉,醫生不讓我吃巧克力了。

我對她的情感有一些復雜,如母親,如姐妹,甚至如同齡的朋友。同樣,我對她的先生陳善壎充滿敬意,他的文字有風骨、有力度,如他的人,而他的善解人意與對世事的睿智及深髓的洞察力,皆以一種冷靜與溫和體現出來。我眼中的他們仍然是當年生活在大山深處的那一對相愛的男女,有野刺蓮和小黑相伴,有著隔山隔海的感應。這感應,經歷諸多的磨難,磁場越來越強。

多年前,鄭玲有一首詩送給陳老師,我記得有這么一段:

“假若城外的火山

突然爆發

兩千年后

我們依然這樣手挽著手

從廢墟中走出來

在月光下穿城而過

我依然用我的這張披巾

為你遮住深夜的寒露”

對他們,我有一種“心痛”,有時,痛入脊骨,有如對我父母。具像的他們已經成為我對父輩的深情的一種幻化,還有年少時的我也經歷過的那個年代的一些記憶,雖然那些記憶有恐懼、有怨恨,但恨誰怨誰?當然,還有一些與父親在干校的快樂的記憶。

昨天,我和陳老師約好了時間去他家,鄭玲老師一直等著,穩妥地坐在客廳的沙發上,沙發前茶幾上擺好了待客的茶點。她看著我帶去的玫瑰,笑著說:玫瑰代表愛情和友誼。我說對呀,玫瑰是我的惟一選擇,如此高貴,最適合你呀。一向幽默的陳老師說:是呀,別個花她還吃不消,花粉過敏。鄭玲讓陳老師拿出許多照片,告訴我說,這里有許多的詩人已經不在了。我說,我把我認識的找出來。找來找去,我還真不認識幾個老詩人。我建議是否在照片旁邊做一些注明,鄭玲說,我也看不太清楚了。

穿著真絲花襯衣、羊毛長外衣、花裙的老人,端坐著,但時間一長,她累了。

她看著我們說話,努力地聽,實在聽不清楚時,就會著急地用湖南話沖著陳老師說:你們說什么呀,我聽不到。于是,這個男人,就會慢慢靠在她的身邊,貼著她的耳朵,復述所有的內容,一句一句。

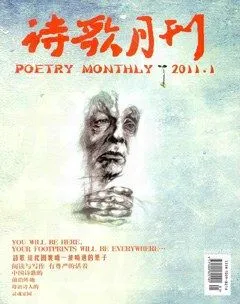

我以上的文字是關于一個老人,以下,是關于一個詩人。

鄭玲能記得起的最早與詩有關的事,是一種叫《黎明的林子》的沒有封面的詩刊,后來這小小的刊物更名為《詩墾地》。當時她讀初中一年級。她最早的詩作《我想飛》,就是這時候寫的,老師幫她發表在《江津日報》上。幾年后,她隨同一群進步青年“飛”到湖南,參加了中國人民解放軍湘南游擊隊。不管環境如何變化,她卻始終沒有離開詩。

她長期生活在不容易自由選擇立場的年代。現在人們發現,在她漫長的創作生涯中,她堅定地堅持了詩的美學立場,難能可貴地從不諂媚任何文化勢力。這在有60年創作歷史的詩人中,這樣的純凈是極其少見的。臺灣詩人王祿松這樣說鄭玲的詩:“非經大思考、經大災劫、茹大苦痛者,焉能臻此。”,這種明白勁兒,是詩人之間的一種通感。

從世界文學的范疇來看,中國的詩人、作家到了老年,創作熱情大都會衰退,但鄭玲是一個例外,仿佛她對生活、對美、對文學的熱情從來沒有消退過。“5·12汶川地震”發生后,她寫了一首《幸存者》:

“幸存者是被留下來作證的

證實任何災難

都不能把人斬盡殺絕…… ”

這樣充滿力量的詩歌來自她經歷了苦難人生之后的信念。

詩歌充盈了鄭玲的靈動的大腦,也強化著她多病的身體。

我還會去看鄭玲,帶上紅、黃玫瑰花,如果有可能,我更想帶上一捧野刺蓮。