中國繪畫色彩觀演變研究——唐朝

文/張 晶

唐朝是中國繪畫色彩觀發生重大轉變的時期。以往也有許多關于中國色彩發展的論述和著作,但它們談的多是色彩本身的屬性和技法的運用。本文試圖從藝術觀念的宏觀變遷的角度系統地研究這一時期色彩的發展和演變,研究在這一時期藝術發展的過程中是什么因素導致了中國色彩的幾次轉變,為什么中國藝術上也曾出現過繪畫以色彩為主的炳煥絢爛的時代,而為什么這種色彩觀又轉變為輕色彩重水墨的局面。

水墨畫的出現是和文人內省避世的文化觀的興起相關的。五代以后,各種社會、政治因素使得文人畫不斷發展興盛,文化重心的南移、相對穩定而又封閉的社會格局,使繪畫色彩觀逐漸發生轉變。在當下中國繪畫的轉型和發展時期,我們常常會面臨如何繼承傳統與對待外來影響的問題,會面臨轉變或者已經開始轉變的局面,于此,歷史便是很好的借鑒。

一、盛唐絢麗華美的色彩觀的形成

(一)唐朝各民族空前大融合

魏晉以來,經過三百多年的分裂割據,相繼而起的北周和隋王朝,完成了由北及南的全國統一,北方民族崇尚的絢麗色彩觀在南方產生了更深的影響。

強盛的唐王朝的建立,最終結束了中國長期動亂分治的局面,實現了中華各族人民空前的團結和融合。創立唐王朝的以關隴集團為核心的統治階層,多數人與少數民族有血緣關系,唐太宗身上就帶有胡人血統,因此他對漢文化和少數民族文化一視同仁,采取了民族平等政策。唐太宗宣稱:“自古皆貴中華,賤狄夷,朕獨愛如一。”各兄弟民族云集長安城中,以至長安胡化之風盛極一時,節奏明快的胡樂、旋動奔放的胡舞、五顏六色的胡服、千姿百態的胡妝、豐滿生動的胡風紋樣,有聲有色地匯入了博大韻深的盛唐文明。北方民族崇尚的絢麗的色彩觀和南方士人精致的審美觀融于一體,使盛唐繪畫藝術呈現出多姿多彩的面貌。

圖1 唐代樂工八棱金杯 (陜西何家村出土)

圖2 唐三彩龍首杯(西安韓森寨出土)

圖3 唐三彩鴨形卮 (西安韓森寨出土)

圖4 唐代平螺鈿背八角鏡 (日本正倉院藏)

(二)多元文化的交相輝映和融合

盛唐有著強大的國力,威震海外。唐人積聚了豪邁豁達的自信心,出現了玄奘等許多遠去異域建功立業的偉大探險家,在唐朝人的眼前展開了繽紛多彩的世界。唐王朝敞開胸懷接納八方來儀的外國人,絲綢之路的交流空前繁盛,都城長安成為世界性的大都會。盛唐詩人王貞白在《長安道》詩中寫道:“曉鼓人已行,暮鼓人未息,梯航萬國來,爭先貢金帛。”描寫了外來賓客紛至長安貢獻金帛的盛況。由于盛唐社會具有海納百川的外向型文化觀,出現了多種宗教相安共存的現象,這是當時世界上其他任何一個國家和地區都未曾出現過的。當時并存的多種宗教,有儒教、道教、佛教、摩尼教、祆教、景教、伊斯蘭教等,除本土的儒教和道教外,其余的外來宗教藝術都以色彩為主要表現手段。

唐帝國成為印度文化、波斯文化、阿拉伯文化、拜占庭文化和古代北方歐亞文化的匯聚之地,唐文化因此也演化成為世界性的文化。異彩紛呈的外來文化的融入,賦予了唐文化絢麗多彩的特色。外來的珍異源源不斷地輸入中國,尤其是珠寶、織錦、琉璃器、金銀器倍受世人青睞,無論是雕塑、繪畫還是器物裝飾中都多見西方風格的圖案,連唐太宗本人也喜愛使用西方的胡瓶(圖1、圖2)。地處西亞的波斯文化在東西文明的交流中仍扮演著重要的角色,中國的造物生產,尤其是織錦、金銀器、三彩器和玻璃器受到波斯和粟特的較大影響。唐朝織錦吸收了波斯錦色彩繁麗、圖案復雜,形象表現細膩的特點;此外唐代織物中加泥金銀的描繪也很流行;唐人對華麗色彩的渴望也同樣表現于陶瓷,不僅有富麗的花釉、絞胎瓷,還有那色彩斑駁淋漓、變化萬千的唐三彩,開啟了中國使用藍色釉陶瓷的先河。并且鳳首壺等多種器物的造型也來自西亞(圖3、圖4)。

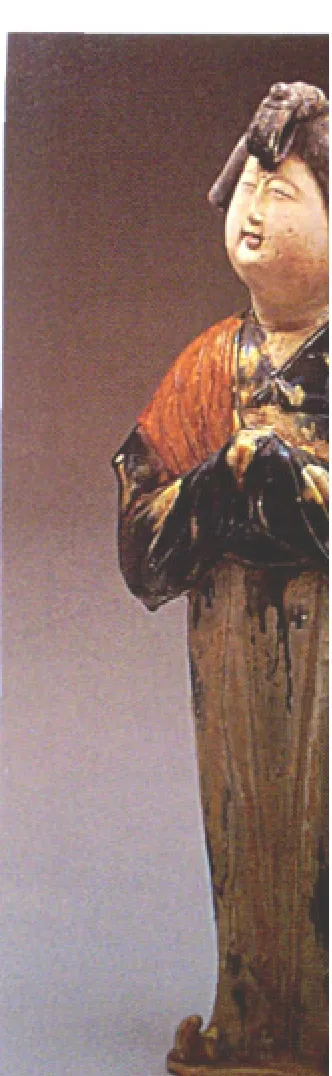

圖5 唐三彩女傭(西安)

富麗堂皇的唐金銀器無論是其造型、裝飾還是制作手法都明顯受到西方粟特、薩珊和羅馬—拜占庭的影響,西方傳入的流光溢彩的瑪瑙器和玻璃器也給唐代藝術增輝不少。

(三)以豐滿華麗為風尚的盛唐服飾

唐代婦女喜歡穿著花衣和佩戴艷麗的妝飾,服飾也能體現審美時尚的變遷。唐人對衣著的色彩相當看重,唐代詩人鄭谷這樣寫道:“布素豪家定不看,若無花彩入時難。”可見,好尚色彩是當時的一種標準。據載,唐絲織品的色彩已達二十四種之多,紅分四種,黃分四種,說明當時色彩的豐富和唐人對色彩認識的加深。

此外,唐代許多畫家參與了對新艷時尚的描繪,唐代的彥悰在《后畫品》提到:“唐廣陵曹參軍李湊,揮毫造化,動筆合真。子女衣服,萬品干門,筋脈連帶,形狀奇絕。天寶年中,過之古人。”同樣,麗服靚裝在唐代畫家的彩筆下也熠熠生輝(圖5、圖6)。

(四)繪畫中不同文化風格的進一步融合

南北朝以來,雖然形成了以丹青為主的繪畫技法,但色彩的表現仍有曹仲達、張僧繇等眾多流派。經北周、隋至唐初,各派相互借鑒,用筆更趨周密,布色日臻精麗,繪畫中不同文化風格進一步融合,畫風有統一之勢,這正是張彥遠在《歷代名畫記》中提到的“細密精致而臻麗”的風格。當時一些畫家能夠將中西技法結合為一體,如:“唐靳智翼:祖述曹公,改張琴瑟。變夷為夏,初是斯人。”唐代著名畫家于闐國尉遲乙僧“善攻鬼神,當時之不美也。有兄甲僧,在其本國矣。外國鬼神,奇形異貌,筆跡灑落,有似中華。攻改四時花木。”與其兄一脈,尉遲乙僧“澄思用筆,雖與中華道殊,然氣正跡高,與可顧、陸為友。”他的布色特點是“均彩相錯亂目成”[1],張彥遠在《歷代名畫記》中也說:“尉遲乙僧小則用筆緊勁如屈鐵盤絲,大則灑落有氣概。”表明他設色以相錯重彩為特色,還能根據畫幅大小來運筆造型,這分明是一種裝飾性的工筆重彩畫風。尉遲乙僧的工筆重彩的畫法還影響到域外,“高麗畫,觀音像甚工,其源出唐尉遲乙僧,筆意流而至于纖麗。”[2]

圖6 唐彩繪木傭(新疆阿斯塔那墓出土)

圖7 敦煌148窟彌勒經變圖(盛唐)

如果說靳智翼和尉遲乙僧是將外來色彩風格融入中土繪畫,閻立本則以本土工筆重彩畫見稱。張彥遠《歷代名畫記》載:“兼能書畫,朝廷號為丹青神化。”朱景玄《唐朝名畫錄》載:“尉遲乙僧、閻立本之比。”都認為他們有異曲同工之妙。

初唐畫家范長壽師法于張僧繇,其“筆法緊實可愛,著色亦潤”,“用色沉著,堆起絹素,而不隱指”,就是指畫面的渲染方法,看上去感到凹凸,用手一摸卻是平的,這也是需要豐富的色調才能完成的,“用色沉著”則是使用覆蓋力強的土紅、赭石、石綠、石青、白粉等色,可見他也是工筆重彩一路。盛唐畫家李思訓“尤善丹青”,其子“昭道,同時于此亦不凡,故人云大李將軍,小李將軍者,大謂思訓,小謂昭道也。今人所畫著色山水,往往多宗之,然至其妙處,不可到也”,并且“用金碧輝映,為一家法”[3],金碧山水以其為開端。唐代張萱“善畫人物,而于貴公子與閨房文秀最工,其為花蹊竹榭,點綴皆極研巧”,堪為工筆人物重彩的范例。

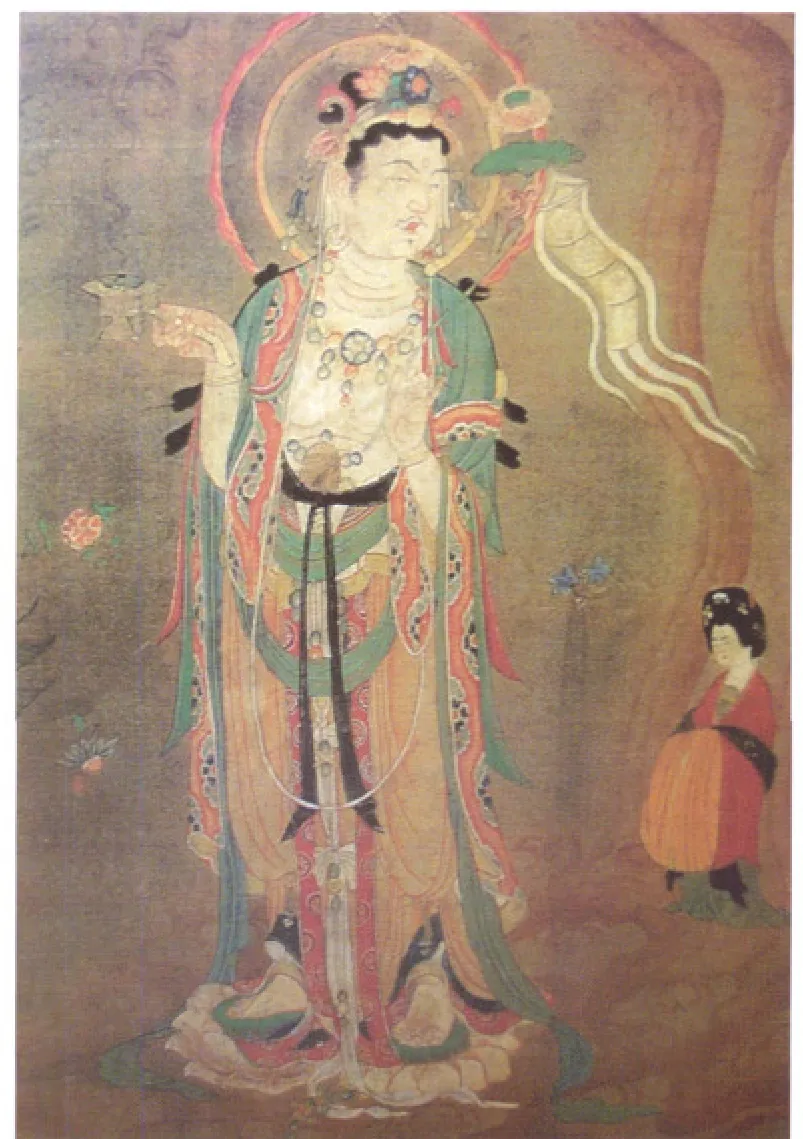

盛唐畫家薛稷善畫鶴,時號一絕,他善用工筆重彩畫鶴。胡祗鷸詩謂薛稷畫鶴:“薛公工鶴,精巧無纖瑕。細染頂腦朱,掌中調丹砂。疏分羽絲雪,膠粉洗復加。冥心成老鶴,肝腑蒸煙霞。胡為功名際,靜躁云泥差。”由此可見,工筆重彩及至盛唐,已經形成一套完整成熟的技法體系,不僅用于佛像題材,也用于風俗人物、山水、花鳥等方面,以線條造型,以重彩布色,以暈染顯凹凸,這也就是今人所謂的工筆重彩的特點,而且此種以色為主的畫風占據了初唐至盛唐的畫壇,出現了一批以工筆重彩著稱的各類題材的畫家。盛唐時期的佛畫比先前更加精麗恢弘,敦煌莫高窟盛唐時期的經變圖壁畫,場面宏大,結構復雜,人物與建筑以重彩的朱、綠、青為主,交相輝映,富麗堂皇,宏偉壯觀,顯示出盛唐時期藝術精制艷麗的風格(圖7)。敦煌藏經洞還發現唐代一批絹畫,其中《引路菩薩圖》線條遒勁精妙,色彩艷麗,描金賦色,顯示出唐代繪畫色彩富麗華美的風格(圖8)。據段文杰《中國石窟·敦煌莫高窟》文章所講,敦煌壁畫的設色,據初步統計,有石青、石綠、朱砂、銀朱、朱膘、赭石、藤黃、靛青、蛤粉、白土、土紅、墨等十數種,敷色渲染技巧發展得更加純熟,尤其是疊暈方法,同一色相層層暈染,十幾層,多至二十幾層。可見,早期來自西域和中原的兩種染色方法已經融合并且發展得很成熟了。

已發掘得初唐和盛唐的墓室壁畫,雖然不像卷軸畫那樣精細,仍能看出當時人的畫風。唐墓壁畫中,保存較好的乾陵陪葬墓章懷太子李賢墓、懿德太子李重潤墓、永泰公主李仙蕙墓的壁畫,均采用流暢自如的鐵線描,施設艷麗的色彩,畫工們熟練地運用石綠、石青、朱膘、大紅、深紅等顏色,人物的服飾和衣褶采用暈染法,色彩對比鮮明。新疆吐魯番阿斯塔那墓出土的唐代舞樂屏風和弈棋仕女圖比上面的壁畫設色更為濃艷,仕女形象的描繪最能代表唐代仕女畫風,線條凝練,設色沉著厚重,比初唐乾陵陪葬墓壁畫顏色更加濃艷和富麗(圖9、圖10、圖11)。

圖8 敦煌藏經洞絹畫引路菩薩 (唐代)

圖9 樂舞屏風 (新疆阿斯塔那墓出土)

工筆重彩作為一個畫種在唐朝時已經基本形成,這一畫種既延續了傳統以線造型的特點,又大大豐富了色彩的構成,并且加入了暈染技法。中國的工筆重彩既不同于傳統的以線描為主的畫法,也不同于印度、波斯和粟特純粹以色彩造型的表現技法,這是結合中國本土傳統發展起來的具有中國特點的色彩表現方法,盛唐時期它也成為當時繪畫的主要表現形式。就存世可靠的唐代卷軸畫而言,傳為展子虔的《游春圖》、閻立本的《步輦圖》,也是多用礦物質顏料石青、赭石、朱砂等色,炳煥艷麗,富麗堂皇。盛唐以丹青為主的繪畫與五光十色的服飾、絢麗多彩的用器、美輪美奐的舞蹈、華麗豐艷的裝潢,共同構成了一個光彩眩目的色彩世界。

二、盛唐以后以丹青為主的色彩觀向以水墨為主的色彩觀的轉變

自742年唐朝的歷史轉入中期一直到820年左右,這一階段唐朝政局動蕩,朝廷和割據勢力之間的不斷斗爭,以及民族間的不和,導致經濟衰退。在不斷的變亂中,人民生活困苦、時局變換,但是文化并未衰退,相反由于新因素的出現和刺激,還得到進一步的發展。文化方面的發展和轉變,也和唐代特定的歷史原因有關,安史之亂起,吐蕃占領河西,所以東西交通要道絲綢之路中斷;而此時,海路交通尚不發達,所以中國本土文化交流中,受西方影響明顯減少。文化重心此時開始向南方轉移,地域特征和文化背景的不同,勢必會造成不同的藝術風格,色彩轉變的發生亦在此時。

唐末,政治對藝術,尤其是對繪畫產生很大影響,由于政治的沒落,唐王朝崩潰在即。一些頗有抱負的士人情緒消沉,由積極的入世轉向隱居,將政治的失意投入對山林之趣的寄托,這也就使得一些跟政治關系較為密切的繪畫題材,像宗教畫、人物畫、歷史畫讓位于一些隱逸題材和山水畫。此外,禪宗中的南宗在中晚唐的興起,極大地受到士大夫的歡迎,南宗所提倡的教義恰與士人在此一階段的心理相吻合。他們將現實世界的失望與無奈,引向清凈閑雅的禪林,在耐人尋味的“頓悟”中尋求自我的心理平衡。這種對平淡和清靜的尚好,必然使繪畫更多地摒棄浮躁和塵囂的喧鬧,拂去聲色犬馬的雜欲,因此色彩的作用也當然減弱了,水墨山林的純粹之美更能體現士人的修養和情操,自然成為繪畫的主流。

(一)唐代書法發展對繪畫表現方法的影響

隋唐以來,科舉制度的推行和發展,對唐文化乃至其后的整個中國文化的走向都有至關重要的影響。唐代統治者在治國方針上確立了“人盡其才,才盡其用”,“選天下之才為天下之務”的原則,這使得個人才能替代個人身份成為政治品評標準,“朝為田舍郎,暮登天子堂”,科舉制度將讀書、應考和做官三者聯系在一起。科舉制度的發展,使書法成為世人博取功名的重要表現形式之一。唐代流行行卷之風,考生為了求得推薦人的信任和賞識,標示自我的才華,往往于考試前將自己平日的著文工整地抄在卷軸上,呈獻給推薦人;應試中試卷謄錄字跡的好壞,當然更加成為評審的重要標準了。總的來說,中國的書法藝術在唐代得到空前重視,是因為它與讀書人的仕途緊密關聯,“書資士以為用,士假書而有始”。[4]書法的發展也推動了和書法同樣使用筆墨的姐妹藝術——繪畫的發展,正如張彥遠所說:“書畫同筆”,這也加強了畫界對“骨法用筆”重要性的認識。

圖10 弈棋仕女圖 (新疆阿斯塔那墓出土)

圖11 觀鳥捕蟬圖 唐乾陵章懷太子墓壁畫

同時,對書法、繪畫藝術的重視,相應地也表現在書寫的文具方面,這時期的筆墨制造水平得到提高,使廣大讀書人更便于書寫。此時墨工對造墨技法、造型、題識、墨模雕刻都十分講究。詩人李白也是著名書法家,所以時人特以佳墨饋贈李白,李白賦詩《酬張司馬贈墨》:“上黨碧松煙,夷陵丹砂朱。蘭麝凝珍墨,精光乃堪掇……”以示答謝。唐末北方戰亂頻起,制墨中心南移到歙州,奚超父子以質地優良的黃山古松為原料,改進了搗松和膠的技術,制作出質地細膩、光澤如烏玉的佳墨,使書畫的墨色層次豐富、舒暢光潤、墨彩照人。唐代的制筆技術發展同樣也進入了鼎盛時期,安徽宣州成為全國的制筆中心,出現了黃暉、陳氏、諸葛開等制筆名家。唐筆先前筆頭多短而硬,以兔毫為主,所以蓄墨少而容易干枯,后來改革生產出一種鋒長精柔的毛筆,使筆變得蓄墨較多,更容易產生用筆上的變化。長鋒筆的出現,對于當時的書畫無疑是一場革命,它帶來了唐宋時期縱橫灑脫、寫意酣暢的書風和畫風。

天寶初年,唐王朝達到全面繁榮的盛世,寬松的政治環境,使文化趨向多元化,士人的個性也得到充分的張揚。文人士大夫的人格意識高昂,產生了一批像李白這樣豪放不羈的才情逸士,與詩一樣抒發性情也成為這時書法追求的一種境界,“風骨巨麗,碑版崢嶸。思如泉而吐風,筆為海而吞鯨。諸子多藝,天寶之際。”孫過庭也在《書譜》中提出書法藝術要“隨其性欲,便以為姿”,“達其情形”,“形其哀樂”。這種抒發性靈的結果使運筆的速度更快,書法的氣勢更加磅礴,從而加快了草書的發展,產生了一代草書大家張旭。張旭以飛速流動的狂草著稱,他的草書如“兔起鶻落”,奔放不羈,縱橫揮斫,一氣到底,大有“急風旋雨之勢”。“以狂繼顛,誰曰不可”,承張旭書法的懷素,其筆下的線條也具“風趨電疾”之勢,正如他帖中所言:“奔蛇走虺勢入座,驟雨旋風聲滿堂。”激情的流瀉使得下筆狂怪怒張。

唐代行書、草書的發展對筆法要求的提高,一是更強調了骨法用筆,二是加快了書法的運筆速度,字體的連接更加流暢,往往可一筆連寫四、五字,更注重瞬間的靈感和沖動。即時性的發揮使得作者在書畫之前,心中必定有一個立意的醞釀過程,所以“意在筆先”在書法中更加受到關注。受懷素、張旭等行草書法家影響和書法用筆的推動,形成了以線條用筆為主、同樣運筆較快的疏體繪畫。疏體繪畫的代表應從吳道子開始,張彥遠在《歷代名畫記》、朱景玄在《唐朝名畫錄》中都對吳道子“施筆絕蹤,皆磊落逸勢”的繪畫風格有所描述。

(二)扭轉色彩風尚的“吳裝”畫法的出現

圖12 敦煌103窟維摩經變圖 (盛唐)

譽為“畫圣”的吳道子的出現,將繪畫以水墨為主的表現方法提升到了前所未有的成熟境地。“……國朝吳道玄,古今獨步,前不見顧、陸,后無來者,授筆法于張旭,此又知書畫用筆同矣。張既號書顛,吳宜為畫圣,神假天造,英靈不窮。”張彥遠高度地評價了吳道子在繪畫史上的地位。吳道子的繪畫成就首推用筆技巧的變化與創新,吳之用筆創新首先表現在運筆的速度與氣勢上,并將書法之草書用筆帶入了繪畫創作。《歷代名畫記》言,吳道子“往往于佛寺畫壁,縱以怪石崩灘,若可捫酌”,“氣韻雄壯,幾不容于縑素;筆跡磊落,遂恣意于墻壁”。他畫地獄變:“筆力勁怒,變狀陰怪,睹之不覺毛戴”;畫《智度論·色偈變》:“筆跡遒勁,如磔鬼神毛發”;畫禮骨仙人則“天衣飛揚,滿壁風動”。他“于蜀道貌寫山水”,“三百余里山水,一日而畢”,雖然描述有些夸張,但仍可見其繪畫速度之快,一舉打破了昔日山水畫“細飾犀木節”的刻板格局。[3]

吳道子還是一位頗有創新精神的畫家,“眾皆密于盼際,我則離披其點畫,眾皆謹于象似,我則脫落其凡俗。彎弧挺刃,植柱構梁,不假界筆直尺。虬須云鬢,數尺飛動,毛根出肉,力健有余。”觀裴旻舞劍后,吳道子立即“援毫圖壁,颯然風動,為天下之壯觀”,他畫佛往往“留其圓光,當大會中,對萬眾舉手一揮,圓中運規,觀者莫不驚呼”。吳道子初師于張旭和賀知章學習書法,后改工畫,加上他“好酒使氣,每欲揮毫,必須酣飲”,或觀公孫大娘和裴旻舞劍,觀張旭草書,聞杜甫詩,意氣風發,得其精神運筆于繪畫,不落俗套,不受拘泥,才自成一家。吳道子筆法的精妙,還在于其最擅長以線條粗細的變化來表現物象轉折、凹凸、虛實的立體效果。也可以這樣說,吳道子以線條的變化轉化了原本以色彩來進行暈染才出現的立體效果。湯垕在其《畫鑒》中云:“吳道子筆法超妙,為百代畫圣。早年行筆差細,中年行筆磊落,揮霍如莼菜條。人物有八面,生意活動。方圓平正,高下曲直,折算停分,莫不如意。”吳道子運筆中的“莼菜條”,指的是一種有粗細變化和波折起伏的線條,它不同于顧愷之以來的“春蠶吐絲”的細線描,而是淋漓盡致地表現人物面部的凹凸,衣紋的高、低、卷、折、軟、硬,盡其陰陽變化,達到了一種色彩所不能表達的力度和美感,吳道子對運筆的發展可稱為用筆技巧發展的一個里程碑。

吳道子對用筆高度重視的結果,自然會降低色彩所起的作用,吳道子給寺觀畫壁畫時,一般只“揮毫落墨寫形,每當畫畢,落筆便去,多使(翟)琰與張藏布色”。或者讓工人布色,在《歷代名畫記·記兩京外州寺畫壁》中亦提到吳道子在寺觀中畫壁畫,自己以水墨成形,讓工人布色的話語共計有七處,即便設色,也是用淡彩。這種淡彩形成了一種特殊的著色樣式,正如郭若虛《圖畫見聞錄》載:“吳道子畫,今古一人而已。愛賓稱前不見顧陸,后無來者;不其來哉!嘗觀所畫墻壁間設色重處,多是后人裝飾。至今畫家有輕拂丹青者,謂之吳裝。”甚而有時,吳道子繪制壁畫有不上色者,“只以墨蹤為之,近代(也)莫能加其采繪”,也可謂后世白描之先驅。吳道子的真跡可惜都已失傳,我們只能從同時代或相關作品中一窺其“于焦墨痕中,略施微染,自然超出縑素”的吳裝畫風。原傳為吳道子的《送子天王圖》,后經考雖為后人所臨壁畫的粉本,但人物的造型與精神風貌,以及衣紋的轉折飄舉都明顯受到吳派畫風影響。現傳吳道子學生盧棱伽所做《羅漢圖》,以遒勁有力,變化豐富的線條為主,敷以淡彩,因循了其師的畫風。敦煌盛唐時期的103窟存留的《維摩經變》(圖12)和《各族王子圖》,當屬吳道子一派畫風,畫師充分地體現了線條的造型功能,淡墨起稿,黑墨定型,濃墨提神。線條的粗細虛實、墨色的濃淡、筆力的輕重、行筆的急緩、披離點染,全都體現在畫中人物的形神之中。史載吳道子亦曾有“維摩示疾,文殊來問,天女散花”圖,這兩幅壁畫對研究“吳家樣”畫風有重要參考價值。

據畫史中多處記載,吳道子的畫作多由他和弟子合作完成,往往由他來起稿和勾線,然后由弟子布色。這種極端分工本身也是一種極端輕視色彩的結果,愈是注重線條,就愈視筆法為高,而將色彩放在服從的地位。再加上社會經濟因素的實際情況,畫家從佛寺繪畫中獲利較多,畫得越快,利潤越多。這便造成了社會地位高的人畫水墨線描定型,社會地位低的工人設色,此做法不僅表現于吳道子一人,史載王維亦叫工人布色,這種畫家以水墨線描成型,工人布色的做法應該是當時普遍的現象,這樣色彩的作用就愈加被輕視,也使水墨和線條相對獨立出來。

(三)禪宗的興起對唐繪畫產生的影響

禪宗始建于南朝宋末,至唐高宗時分裂為南、北兩宗,唐中宗時代,北宗禪頗為鼎盛。安史之亂后,發生了逆轉變化,南宗禪以一種勢不可遏的勢頭發展起來,不僅壓倒了北宗禪,而且淹沒了佛教之外的所有流派。南宗修行以“修心”、“內省”為本,以“頓悟”為表現形式,既不坐禪,又不苦行,也不念佛經,而是強調去繁瑣,求簡明,達到“得心應手,意到便成”的境界,禪宗思想的流行對當時文化起了很大影響。南禪宗在中唐以后受到士大夫歡迎,因為它的教義和與士大夫的心理正相吻合,所以中唐一大批文人領袖都與禪僧過往甚密,其中最知名的當屬王維。王維世家信佛,他入宦后,閑暇時也常至僧舍與諸大法師論道,聽取心要。因此,他所做詩章淡遠空靈,具有禪機悟境,王維又善繪山水,自他起變鉤研之法,始用渲染,自宋以來被認為是受禪宗影響的水墨的鼻祖。

王維曾著山水訣一篇,以明其畫理,其中有警句:“妙悟者不在多言,善學者還從規矩。”王維雖無確切畫作流傳,但他使用墨法在當時可謂革新,加之他名望頗高,所以得到后人推崇,也說明受禪宗影響水墨畫的興起已為不爭的事實。故張彥遠《歷代名畫記》云:“王維破墨山水,筆跡勁爽。”后者論其畫謂:“意在塵外,怪生筆端”,“得心應手,意到便成,故造理入神,迥得天機,此難與俗人論也。”張璪可謂受禪宗影響的另一個代表畫家,張璪在認識論中推崇禪宗心法,問之所受,答云:“外師造化,中得心源。”關于他的繪畫的描述,見符載《觀張員外畫松圖》,文中記載張璪“箕坐鼓氣,神機始發”,而后作畫,“毫飛墨噴”,這種神機可釋為心神、靈感的到來。又說張璪“遺去機巧,意冥元化,而物在靈府,不在耳目,故得于心,應于手,孤資絕狀,觸毫而出,氣交沖漠,與神為徒。”在《歷代名畫記》張彥遠亦提出:“曾令(張璪)畫八幅山水障,在長安平原里,破墨未了……”可見,張璪時已經出現水墨畫。

中晚唐時以水墨著稱的畫家還有王默(亦稱王墨、王洽),他師從于項容,畫畫時舉止狂放,不受禮法約束,常趁醉即興潑墨于絹素上,然后隨其形狀為山為石、為云為水,手抹筆掃,頗有禪僧的意趣。唐末的孫遇,也“筆力狂怪,不以傅彩為功。”唐末用筆技巧變化創新,趨于成熟,水墨畫初見端倪,但筆墨的結合尚處于探索階段,所以荊浩在《筆法記》中,對水墨興起作了一段評述:“夫隨類賦彩,自古有能,如水墨暈章,興我唐代。”他認為吳道子“筆勝于象……亦恨無墨”,認為項容“用墨獨得玄門,但用筆全無骨”,而認為李思訓“筆跡甚精,雖巧而華,但大虧墨彩”,唯有張璪“筆墨積微,真思卓然,不貴五彩,曠古絕今”。但此時水墨畫并未占到主要地位,代表官方言論的朱景玄就對水墨畫的興起不以為然,認為王墨等人的潑墨之法,并非畫之本法,不以主流視之。

(四)會昌五年滅法后水墨畫進一步發展

圖13 羅漢圖們 貫休 五代

唐武宗時(公元841年)唐朝國力由盛及衰,而各種宗教泛濫,與國爭利,遂而統治者于會昌五年實行全國滅法運動,凡外來宗教統統都在毀禁之列,佛教、襖教、景教、伊斯蘭教均遭禁,受到重創。當時共拆毀佛寺4600余所,還俗僧尼265000余人,并勒令大秦,穆護、火襖還俗達二千余人,本來外來色彩觀就是借宗教之載體傳入的,隨宗教藝術的發展而延續,所以滅法行動無疑是對宗教藝術的一次打擊,“會昌五年,武宗毀天下寺塔。兩京各留三兩所,故名畫在寺壁者,唯存一二。”這次行動當然破壞了外來色彩觀在中國的延續和發展,未過幾年,由于失去信仰的社會混亂,因而佛教又被恢復,尤其是禪宗的影響日漸擴展。而外來的襖教、景教和伊斯蘭教則一蹶不振了,加之安史之亂后,絲綢之路的封閉,西來的影響逐漸減少,隨之色彩尤其是重彩的地位與作用也再未達到盛唐時期的高峰。

面對唐朝衰落的時局,于會昌滅法之后,張彥遠撰寫的著名的繪畫論著《歷代名畫記》,提出了繪畫重“筆墨輕色彩”之說,他說“然今人之畫人,粗善寫貌,得其形似,則無其氣韻,具其彩色則失其筆法,豈曰畫也……今之畫人,筆墨混于塵埃,丹青和其泥滓,徒汙絹素,豈曰繪畫,……夫陰陽陶蒸,萬象錯布,玄化亡言,神工獨運。草木敷榮,不待丹碌之采;云雪飄飏,不待鉛粉而白,山不待空青而翠,風不待五色而綷,是故運墨而五色具,謂之得意;意在五色,則物象乖矣。”這些都說明色彩此時已不再具有舉足輕重的地位了。如果說自張彥遠開始,已經抬高了筆墨的重要性,那么筆墨及至五代就發展得更加完備了。

佛教式微后,五代以來,佛教文化為了立足和恢復發展,逐漸向儒文化靠攏。許多和尚開始專攻詩、書、畫,尤以南方僧侶為盛,代表人物為貫休(圖13)。儒家文化提倡的簡約、平淡之風和禪宗的清淡無為不謀而合,所以水墨畫逐漸興盛起來。由于佛教衰落,道家文化也乘勢而起,它與隱士文化相契合,主張清凈無為,拂其鉛華,極大地推動了水墨畫發展。士大夫隱跡山林之間,創作出大量水墨山水,至此水墨畫大面積盛行,其中影響最大的畫家是荊浩,他信奉道教,并對水墨倍加推崇。其論著《筆法記》提出了繪畫的“六要”:一曰氣,二曰韻,三曰思,四曰景,五曰筆,六曰墨,這里墨被放在重要地位,代替了謝赫六法所倡導的“隨類賦彩”之色,他將“筆”與“墨”提到前所未有的高度,并提出“筆”與“墨”應相輔相成,使筆墨理論成為文人畫基本核心理論。至此,中國繪畫色彩再次發生轉變,水墨畫開始登堂入室,漸改唐代繪畫富麗之貌。

強盛繁榮的唐代社會為建立中國特有的色彩表現方法創造了條件,一種以有著粗細變化的線描來界定輪廓,以色彩來表現物體固有色相結合的繪畫表現形式有了成熟的面貌,也就是后人稱之為的“工筆重彩”。從遺存的唐代墓室壁畫和絹畫來看這兩者之間的關系是相互平衡的,這也和盛唐生活安定經濟富裕,要求更高的繪畫觀賞性是分不開的。唐代繪畫的炳煥多彩是整個社會審美趣味的產物,這時的士大夫畫家起了主導畫壇的作用,他們具有顯赫的社會地位和詩、書、畫等全面的修養。但值得注意的是,這時期書法的變革先于繪畫,并影響了繪畫的發展,草書的出現直接促進了寫意畫的產生和發展,寫意是工筆的對立面,形成了對工筆重彩定式的沖擊。盛唐以后水墨畫的轉變始于吳道子,筆者提出畫論中所謂的吳道子的“吳裝”不僅僅是繪畫色彩中的一個風格樣式,它還是反映繪畫色彩由“濃妝艷抹”到水墨揮寫的過渡形態。士大夫畫家越來越重視用筆的技巧,而將敷色視作工匠們從事的末事,他們逐漸淡化繪畫中具有觀賞性的色彩,注重以筆墨抒發胸中逸氣,唐朝衰落的時候,享受人生的入世思想被消極退隱的出世思想所代替。張創造的墨法日益被士大夫畫家所接受,表面上看起來繪畫由絢麗的色彩轉變為單一筆墨來表現,實際上是士大夫畫家的心態由開放轉為內省。在以后文人統治的宋代,不斷的外患內亂中,對文人畫家來講形式和色彩都開始不重要,同時也就宣告以色彩為主的工筆畫的式微和以筆墨為主的文人畫的興起。

通過以上的綜述和論證,筆者得出以下幾點結論:

1.晉唐以來,中國繪畫“色彩”和“筆墨”各領風騷五百年,相當一部分人認為“筆墨”是中國畫的主要表現方法,實際上是以偏概全。中國繪畫中水墨畫逐漸占據畫壇主流是元代以后的事情,在中國畫發展的過程中,以色彩為主的表現方法,在晉唐期間曾主導地位。這種表現方法是在南北朝東西方文化和中國各族文化大交流的背景下形成的,又在唐朝的富麗繁華、人文昌明、民族融合、對外開放的盛世中得到了充分發展,達到了鼎盛階段,并且形成了中國色彩表現方法的特色,出現了繪畫色彩絢麗輝煌的時代。因此在談論中國畫時,認為中國畫的傳統就是筆墨,或者認為中國畫在色彩表現方面是原始的,這兩種觀點都是不科學的,它們的偏見都在于對中國畫發展的全過程缺乏了解。中國繪畫以色彩為主的表現方法和樣式雖與外來文化的影響有關,但到唐代已經成為中國傳統文化的重要組成部分,因此,筆墨是中國畫的傳統,色彩也是中國畫的傳統。

2.在中國傳統繪畫的發展過程中,在不同的時代背景下,先后出現了以色彩為主導和以筆墨為主導的繪畫潮流,由此可見中國繪畫的傳統不是靜止的,而是不斷發展的,把中國傳統繪畫割裂成筆墨和色彩都是對繪畫史的扭曲。全面認識中國傳統繪畫中色彩與筆墨的關系,順應當前時代的發展潮流,才能發展中國畫。

3.中國繪畫色彩觀的轉變往往跟中西文化的交流有著莫大的關系。文化開放、交通便利、交流頻繁的時期,色彩的地位往往被提到相對重要的位置,而交流較少、格局封閉的時期則本土文化發展更加充分,筆墨純粹的表達則更能凸顯其心理特征。

4.當前中國走向世界的進程,必然會對中國畫的舊有模式產生巨大的沖擊,有些人對此憂心忡忡。但是,通過本文對中國繪畫色彩觀轉變的研究,可以看出中國傳統不是一成不變的,也不是一脈相承的,中國文化經過了幾次大的混血。如果五千年的中國文化只是近親繁殖,早就和世界上其他一些古文化一樣僅供人憑吊了。在全球化的大趨勢中,中國畫勢必會吸收大量的外來文化,在各種形形色色的變化中,順應中國風土人情的才會得到發展,反之,僅會曇花一現,所以筆者認為中國繪畫在全球化過程中終究是會化而不同的。

[1](唐)段成式.酉陽雜俎續集·卷六[M].北京:中華書局,1981.

[2](元)湯垕.畫鑒[G]//沈子丞編.歷代論畫名著類編.北京:文物出版社,1982.

[3](唐)張彥遠.歷代名畫記[M].北京:人民美術出版社,1963.

[4](唐)竇臮,竇蒙.述書賦[G]//上海書畫出版社,華東師范大學古籍整理研究室.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,2001.