傳統中醫免疫的概念和認識

舒天麗

(上海中醫藥大學,上海市浦東新區蔡倫路1200號,201203)

中醫認為疾病的發生、發展和傳變都是由于人體在與致病因素的正邪斗爭中正不敵邪,導致機體的陰陽失調。《內經》有“邪之所湊,其氣必虛”的教導。其氣必虛的氣指的就是正氣。“正氣存內,邪不可干”的古訓就是說,正氣旺盛時能驅除內外病邪,維護人體的健康狀態;當人體的正氣不足時,以及免疫功能有缺陷或低下的情況,則不能勝任保衛身體健康的職責,而發生各種疾病。中醫學中的正氣指的是人體一切正常生理功能活動,和抗御病邪能力的綜合表現。正氣有保持機體的氣血陰陽動態平衡的功能。正氣并不等于免疫系統的功能,而是正氣中包括了機體免疫系統的功能。正氣中的衛氣的性質和功能與現代免疫醫學中的免疫功能比較匹配,但衛氣也并不等于就是免疫系統的功能表現。早在2000多年前,《內經》就有了對人體的免疫功能的認識,并明確地指出人體是天然存在著具有抗御疾病的機制,創造了衛氣的概念,并在臨床上采用針灸療法不同的調神調氣手法來調控人體免疫系統功能。宏觀的中醫對免疫的認識比微觀的西醫免疫醫學早了2000多年,并且把免疫認識和調控手段在臨床治療中緊密結合,創造了幾千年的輝煌醫療史。

1 正氣有保持機體的氣血、陰陽動態平衡的功能

1.1 防御疾病 正氣就是各種元氣的綜合。人體的正氣從來源講可分為先天之氣和后天之氣兩大類別。先天的元氣是隨胎兒從父母遺傳中得來的元氣,是構成生命體的原始物質和能量,是由存在于心胸之中的宗氣和命門以及腎中的元陰元陽之氣所組成;后天之氣是胎兒出生之后,由呼吸中得來的天陽之氣和通過脾胃從飲食中得到的營養物質——后天的地陰之氣的混合。后天之氣是灌充和保養先天元氣,使機體生長、發育和具有正常生命活動的物質基礎和能量來源。先后天的元氣就共同組成了人身的正氣。中醫認為正氣是維持和保護生命體繼續生存的生理本能,對不論是外邪還是內邪都有天然的防御功能。人體防御疾病的功能不是交由某一個系統——免疫系統來執行的,而是存在于構成生命體的所有物質器官中的。如心、肝、脾、肺、腎五臟和六腑之中都有臟腑之氣——正氣。正氣存在于每個內臟器官之中,所以每個臟器不僅有其特定的生理功能,而且它們都和免疫功能有著密切的不可分的關聯。

1.2 自穩功能 在經脈的溝通聯系人體表里和臟腑之間時,就能調節氣血的盛衰使之減少產生偏虛偏實、偏亢偏衰的功能,達到局部和整體陰陽的動態平衡,產生健康的生理活動現象。故而經絡之氣“營陰陽”的意義不光是營養作用,還包括調節機體陰陽虛實的生理平衡作用。經氣,是正氣的一種,經氣的活動又被稱為是“神氣”的表現,是人體生命活動現象的概括。發病時人體氣血陰陽失去動態平衡,而穴位刺激就是通過調神、調氣的方法來調整人體局部或整體的正氣,達到補虛瀉實,恢復機體氣血、陰陽的動態平衡以防御疾病的作用。細胞凋亡同樣是中西醫研究的重要課題,按中醫的觀點細胞作為構成人體最基本的功能單位,包含陰陽兩方面的屬性,即細胞增殖屬陽,細胞凋亡屬陰,增殖與凋亡的平衡實質上就是陰陽在細胞水平上的平衡。一旦增殖與凋亡平衡失調,則出現陰陽偏盛偏衰的病證。如機體細胞異常增殖(陽盛),而凋亡減退(陰虛)是腫瘤及自身免疫性疾病產生的重要病理、生理基礎,細胞增殖減退(陽虛)而凋亡過盛(陰盛)則與多種免疫缺陷病及退行性病變有關[1]。中醫的“陰平陽秘”和“陰陽平衡”等陰陽太極和五行生克理論,其實就是在講解機體各種功能系統內穩態重要性的醫古文理論。經絡系統本身就有十二正經與奇經八脈之別。奇經八脈的蓄濟功能自動調節各臟腑和經絡中的元氣——正氣偏虛偏實的機制。針灸療法對穴位刺激是利用經絡系統天然具有的調控機制和穴位的雙向良性調節功能來建立健康的“陰平陽秘”的內穩態。因而,中醫對人體陰陽平衡論的認識就是免疫學中第二免疫功能自穩功能的精彩而正確的醫古文理論講授。

1.3 監視功能 《靈樞·禁服》云:“凡刺之理,經脈為始,營氣所行,知其度量,內刺五臟,外刺六腑,審查衛氣,為百病母。調諸虛實,虛實乃止,瀉其血絡,血盡不殆矣。”《靈樞·營衛生會》云:“人受氣于谷,谷入于胃,以傳于肺,五臟六腑皆以受氣,清則為營,濁則為衛,營行脈中,衛行脈外。”《醫旨緒余·中氣營氣衛氣》解釋說:“衛氣者,為言護衛周身……不使外邪侵犯也。”故外邪入侵循衛氣營血之途,而逐步深入,當衛氣強盛,則不僅外邪不能入侵,內邪也不能滋生,即“正氣(衛氣)存內,邪不可干”之所謂也。若衛氣虛弱,機體的抵抗力低下,即易于患病,此正是所謂的“邪之所湊,其氣必虛”。從以上經文中,可見衛氣-正氣,在周身循行中,是在監視和審查機體的功能正常與否。無論是外邪還是內邪只要正常的生理功能一旦受到侵害,人體之防御功能衛氣-正氣的部分功能,立即會有免疫反應,向病灶區集中衛氣,進行各種形式的防衛斗爭。如果患者的衛氣本身虛弱有了正氣虛的表現,就會有應激反應不敏感或不能有效應激的情況。這種免疫功能失常的衛氣表現就使病灶可以成立,疾病得以發展。所以《靈樞》中有關“審查衛氣,為百病母”的論斷正確地指明了致病因素是以內因為主的,為抗御疾病主要是審查和依靠衛氣(免疫系統第三功能)的監視功能對機體生理功能的監視和審查的情報,而衛氣的失常和失職正是“邪之所湊,其氣必虛”。因而這衛氣的巡查監視職能也正是免疫學中第三功能監視功能的中醫古典闡述。

2 中醫免疫學的整體概念

中醫學認為人體是一個有機的整體,人體生理功能保持著動態平衡。作為一個生命體,不僅依賴于各臟腑器官本身的功能正常,而且還必須依賴臟腑之間相反相成、克中有生的關系正常,即所謂“亢則害,承乃制,制則生化”。也就是說,機體每一生理功能的完成都是多臟腑之間相互制約或協調作用的結果。以整體觀為指導思想的中醫學與現代免疫學之間有某些契合點和聯系。現代免疫學對免疫調節過程中的促進和抑制現象的認識,揭示了免疫功能的整體調節觀,與中醫學臟腑相生相克的整體觀念有其共同的一致性。

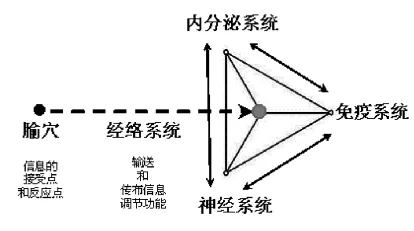

3 經絡-神經-內分泌-免疫系統是中西醫結合的橋梁

人體的經絡系統與內分泌系統、神經系統和免疫系統所共同構成的網絡系統,是人體臟腑功能和生命活動的必要的物質基礎,缺一不可。各系統之間都有其獨特的功能表現,但有彼此互相聯系和影響,并產生協同的良性作用,來繼續保持、維護和發展生命機體對環境的適應性和進化演變。免疫系統與神經內分泌系統共同工作,有助于維持機體生理功能的動態平衡,和對自然環境適應以及自衛的功能表現。不僅神經內分泌系統能夠調節免疫系統的免疫反應;而且最近的科研已證明,在構成生命體的錯綜復雜的相互關系中,神經內分泌免疫系統基本上是以一個正三角形的關系來進行密切相關的合作關系。見圖1。

圖1 經絡-神經內分泌免疫網絡系統

圖2 經絡——神經內分泌免疫網絡體系的密切關系

近年來的科研證明,經絡系統不僅是一個相對獨立的生命系統,而且與神經內分泌免疫網絡都有著密切的關系。在這個經絡-神經內分泌免疫網絡體系中,各子系統均有其獨立的結構、通路和功能;同時,各子系統之間又縱橫交叉,形成新的更高層次的結構、通路和功能,且互相影響、相互作用,產生特定的信息和物質,并通過一定的傳輸形式達到一定的部位,發生特定的免疫作用。在這一體系中,腧穴是信息的反應點和接收點,經絡系統主要輸送和傳布信息[2];大腦神經精神系統是整合信息的中心和樞紐;內分泌系統負有轉輸信息、交換物質的功能,而免疫系統則是針灸作用的效應組織、器官和信息反饋調節系統[3]。經絡-神經內分泌免疫網絡體系是針灸對免疫機制產生作用的重要體系和具體途徑,在調節免疫的過程中具有十分重要的作用;并且還能傳導電磁信號,激活阿片系統或腦化學,機體感覺和調節機體的自主功能變化[4]。因而,經絡-神經內分泌免疫網絡體系中各系統間的相關性,形如金字塔。雖然神經內分泌免疫系統之間有著密切的相互關系,但幾千年的針灸治療學通過經絡系統對其他3個系統均能人為的進行有意識地良性調節,達到改善和治療各種疾病的目的。見圖2。

針灸經絡系統和神經內分泌免疫網絡,雖然是兩種不同的理論體系,但由于針灸在臨床上能對免疫系統有調節作用,而使這兩個系統發生了非常密切的關系。這兩個網絡、兩個體系在針灸與免疫的作用中缺一不可。筆者由此得到啟發,也許通過經絡—神經內分泌免疫網絡的研究找到了一條中西醫結合的康莊大道:通過把針灸治療學和西醫的免疫醫學結合起來,可進一步加強和促進中西醫結合。

[1]夏禮斌,董群,張雷明,等.拯陽湯對陽虛小鼠紅細胞免疫功能及胸腺細胞凋亡的影響.皖南醫學院學報,2006,25(3):161-164.

[2]諶劍飛.針刺對糖尿病并發急性腦梗死下丘腦激素CRH及TRH水平的影響.中國針灸,2002,21(6):363.

[3]駱永珍,張燕華,周榮興.針灸與免疫[M].北京:人民衛生出版社,2002:303.

[4]Ralt D.Intercellular communication,NO and the biology of Chinese medicine.Cell Commun Signal,2005,3:8.