提高中醫藥治療糖尿病水平 借鑒現代醫學方法與技術

孫志東 孫志新 指導:孫朋友

(1黑龍江省中西醫結合研究所,黑龍江省哈爾濱市香坊區贛水路220號,150090;2黑龍江中醫藥大學)

為了發揚中醫學術,提高糖尿病的治療水平,若能適當地借鑒或有選擇地靈活運用現代科學研究的新思路、新方法、新技術,則有利于發掘中醫學術治療糖尿病的精華,發揚中醫學術治療糖尿病(DM)的特色。

1 辨病與辨證相結合

辨病與辨證相結合,就是先辨西醫的病名,即通過臨床癥狀和血、尿糖的化驗確定糖尿病后,再根據中醫的理論進行辨證,辨明是屬于“陰虛燥熱”“氣陰兩虛”“瘀證”及其他變證的有無。然后再確定是用中醫還是西醫或中西醫結合治療。治療過程中不斷復查血糖、尿糖及有關的化驗,以判斷疾病的進退,當癥狀消除無證可辨時,即用微觀辨證用藥。如糖尿病的口渴、多飲、多食、多尿、消瘦等癥狀解除后,按中醫宏觀辨證,消渴病已愈,但檢驗仍有血糖偏高,此時仍抓住陰虛燥熱這一本質并結合患者體質進行鞏固治療。

2 中西醫相結合

中、西醫學是兩種醫學體系,兩者各有所長,亦各有不足。西藥治療DM的特點是降糖作用起效快,持續時間短,癥狀改善遲,對合并癥的防治不滿意,有一定的副作用;中藥治療糖尿病降糖作用起效慢,但作用較持久,改善癥狀明顯,并可防治并發癥。中西醫結合治療DM是取中、西醫兩者之長,以期發揮相得益彰之效。

2.1 依據中醫理論指導 中醫、中西醫結合都要重視繼承。因為所有科學發展都是有繼承性的。中醫藥學是一個偉大的寶庫,許多在現代醫學中最近才被認識或發現的一些概念和現象,在《內經》等古醫藉中早有敘述和思想萌芽。《素問·奇病論》說:“有病口甜者,病名為何?…此人必數食甘美而多肥也,肥者令人內熱,甘者令人中滿,故其氣上溢,轉為消渴。”《素問·氣厥論》謂“腫消者,飲一溲二”“大腸移熱于胃,善食而瘦”,書中對消渴的主要癥狀如多飲、多食、多尿、消瘦、尿甜等已有明確記載,這些認識在世界醫學史上是居于前列的。除基本理論外,中醫的一些思維方法也值得學習。如強調人體的內在抗病能力,注重機體對刺激和內外環境改變的反應和適應能力,強調個體差別,處理因人而異等。這些不僅適用于中醫,也是西醫和任何醫務工作者應有的思維方法和應遵循的原則。

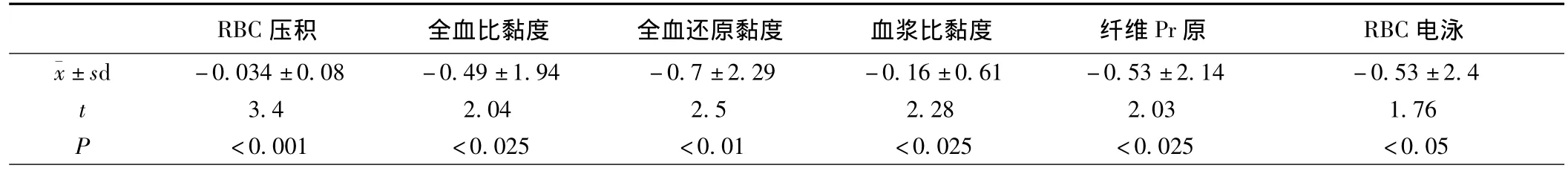

2.2 依據現代醫學理論指導 DM時,人體血液流變學及微循環發生變化,特別是全血黏度增高已被認為是DM之特征性改變。DM患者的舌質多數表現為暗紅舌或有瘀斑。為了探討全血黏度與舌質的關系,我們觀察了64例DM暗紅舌患者的血液流變學,并重點觀察了DM患者經用益氣養陰活血法治療后血液流變學及舌質的變化,見表1。治療前后對照,RBC壓積、全血比黏度、全血還原黏度、纖維Pr原均有明顯差異(P<0.05)DM患者和舌質改變與血液流變學的變化有一定的關系。當全血黏度增高時,舌質為暗紅色;治療后隨著全血黏度的下降,舌質也有所改善,說明舌質的變化是全血黏度變化的外在表現,可以作為全血黏度的判斷依據,同時也提示我們,只要有血液黏稠,不論舌質是否暗紅,就是用活血化瘀藥的指征。其結果更進一步地提高了療效。所以,堅持現代醫學理論的指導是中醫客觀化、現代化的必由之路。

表1 64例DM血液流變學治療前后對照表

2.3 宏觀方法與微觀方法相結合 宏觀方法與微觀方法相結合,即傳統方法與現代科學方法相結合,1858年R·Virchow在他的《細胞病理學》一書中明確地提出了“細胞是一個獨立的整體”“一切疾病都是細胞的疾病”“疾病的本質是機體的部分改變,或說得正確些是一個或一群細胞的改變”等觀點。它對現代醫學產生了極為深刻的影響,迄今為止,它仍然指導著現代醫學。現代醫學認為DM的病理形態學的變化主要是胰島內分泌細胞B細胞的病變。

中醫學認為任何疾病都是整體性疾病,不能僅僅理解為只是局部細胞的疾病。因此,認為消渴病以五臟虧虛為本。如《靈樞·五變篇》曰:“五臟皆柔弱者,善病消癉。”五臟藏精而不瀉,皆以精氣為養。五臟虧損,精氣不藏是消渴病的根本原因。因此,補五臟益精氣是消渴病治療不可忽視的大法。故我們選用了具有益氣養陰活血作用的中藥組成方劑,取名“消渴康”。利用實驗性DM動物模型,應用免疫細胞化學技術,特異地顯示胰島中的B細胞與D細胞,并用體視學方法做細胞的定量分析,觀察該方是否能預防或減輕胰島B細胞的損傷。從形態學上探討D細胞與B細胞的關系,以及可能存著的細胞保護作用。實驗結果表明,消渴康有確切的降低血糖、尿糖的療效,并能減輕患者的臨床癥狀。實驗證明消渴康能減輕四氧嘧啶對B細胞的破壞,并在一定程度上促進損傷的B細胞修復和增生,還證明B細胞的數目與D細胞的數目的增多呈正相關,見表2。同時也證明D細胞分泌的生長抑素對B細胞有保護作用。以宏觀為依據,到微觀中去驗證,然后再用微觀指導宏觀,這種宏觀與微觀相結合的方法必將產生一種新的醫學體系。

表2 各組單位體積胰島素B、D細胞的數密度及最終相對標準誤差表

3 創新中醫理論須借助先進的技術和方法

傳統中醫理論的發展,由于受傳統文化的影響,主要是把臨床資料借助于類比推理的方法上升為理論,因而缺乏嚴格性,有許多臆測成份。如久病必虛、久病入絡,雖然在臨床中可指導一部分病例的臨床治療,拓展治療的思路,但不是所有久病患者都是病邪入絡,都出現虛證。又如消渴病的辨證,《醫學心悟》根據消渴的不同主證歸納為上、中、下三消,并指出:“多飲為上消,消谷善饑為中消,口渴小便如膏者為下消。”此種辨證往往由于癥狀不典型,而辨證有困難,故不能恰當的指導臨床治療。因而創新中醫須借助先進的科學技術和方法。科學史告訴我們,沒有方法上的突破也就沒有理論上的創新,因為新的研究方法的發展和應用可引起科研活動一系列反應,顯示從未出現的事實和問題并給予解釋。如中國中醫科學院林蘭等對消渴提出的新辨證分型,并對每個證型的血糖、INS、皮質醇(F)、T3、T4、17-羥皮質類固醇(17-OH)、17 酮類固醇(17-KS)等多種激素進行測定,結果顯示中醫各證型之間激素的變化有一定的規律性。表明糖尿病的不同證型有其不同的病理基礎,與胰島、腎上腺皮質、髓質及甲狀腺功能狀態有密切關系,這就給DM的辨證分型提出了客觀化指標,使辨證更加確切。此外,中醫耳腎之間聯系途徑和物質、微波針灸的提出、中醫學與控制論、模糊數學等,均展示了運用現代科學技術和方法創新中醫理論的廣闊前景。

中醫學中有大量的現代科學方法論原理的事實與材料,因此引用現代科學方法論研究中醫理論,有利于中醫與現代自然科學融合和創立新的理論。中醫學還可以借助其他學科的知識啟動思路創新自己的理論。如中醫受時間生物學的啟發,創造性提出了時間生理學、時間病理學、診斷學等理論,創立了中醫時間醫學,極大地豐富了中醫理論體系;再如中醫學受模糊數學啟發并與之結合創立了證候隨機方程,借用于數學的方法,依據臨床資料去歸納、分析證候形成具體規律,以完成證候定量分析和新理論的創立。

總之,中醫學是實踐性很強的一門學科,它來自日常醫療實踐。臨床醫生只要在履行本職工作的同時認真實踐,留心觀察,勤于思考,善于從治療過程中發現問題,不斷向自己提幾個為什么,緊密地與現代醫學手段相結合,就會提高中醫藥治療糖尿病及其他一切疾病的水平。