非洲的眼睛

2011-12-29 00:00:00丁玫

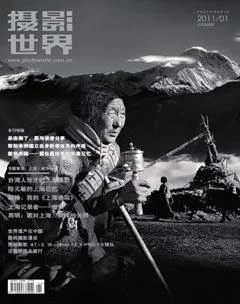

攝影世界 2011年1期

非洲給我印象最深刻的,是非洲人的眼睛。

在我為新華社第一個海外攝影培訓班授課做準備的日子里,幾乎全面回顧了新華社對非洲50年來的攝影報道。穿行在那些或者熟悉或者陌生的畫面里,我和非洲人清澈無畏的眼神對視,為邏輯縝密、絲網環扣的授課提綱尋找盡可能豐富準確的素材支持,努力構筑一個既有理論色彩又有實用價值、既有技巧交流又有情感溝通的課程體系,最終形成了有360多張幻燈片的講義。

而在非洲的每一天,面對著學員們求知若渴的眼睛,我感到所有的準備仍顯倉促。幾乎每個晚上我都會根據當天的進程和學員反饋為第二天的課程做最后的充實調整。

從接受任務的那天起,我就感受到授課本身帶來的壓力和挑戰。培訓班是新華社走向世界的一個全新的形式,我的責任是盡力讓內容足以支撐形式,我必須為此全力以赴。隨著課程的進行,隨著當地媒體熱情洋溢的報道出現在報紙和電視上,隨著“新華社在海外舉辦首個攝影培訓班”的消息被國內網站廣泛轉載,我漸漸領悟到這不是一次單純的專業培訓。

我和非洲的初次接觸從2004年開始,原本是前往剛果(金)的個人休假,我為自己制訂了調研課題,利用一切機會了解非洲新聞攝影和攝影人的生存現狀。在時局尚不穩定的剛果(金)搜集到的資訊讓我寫下了《不許拍照的國家》,攝影和攝影人的生存窘況盡收其中。

然后是2009年的“全球媒體兒童日”,我牽頭組織的“兒童看世界”攝影活動艱難推進,在幾乎失去信心的時候,我看到了喀麥隆8歲男孩米歇爾拍攝的《我的妹妹安娜》,小安娜的眼睛直視著鏡頭,令我感覺到所有的艱辛一瞬間有了從未預期過的回報。

在這次攝影培訓活動中,我第一次直接和非洲同行對視,原本以為中國與非洲“天涯若比鄰”,卻發現50年的友誼里還有很多的陌生。

當我每天深夜關閉電腦之后,每個早上在鋪滿紫薇花落英的草坪上晨練時,我時常在思考著這次培訓的終極意義。

培訓班能給非洲攝影人帶去什么?能為新華社收獲什么?

攝影從誕生的年代開始,就不是一項單純的技術,它被賦予了許多的概念和承載。最早發明這項技術的西方人,最先擁有了用影像記錄世界表達自我的機會,在某種意義上甚至是一項特權。這個世界的影像記憶多數是由西方人留下的,對于非洲來說,尤其如此。西方人關于非洲的影像幾乎獲得過所有著名的攝影獎項,之后通過他們的傳播渠道固化了外界對非洲的印象。

中國經歷了相似的過程,直至今天這個過程還沒有結束。在和非洲同行的交談中我發現,對于包括非洲人在內的很多沒有到過中國的人來說,中國的形象仍然多半來自于西方攝影師,這一點讓我感到很震動。自從有了“中國威脅論”,我一直以為中國的繁榮發展是舉世皆知的事實了。而非洲之行告訴我,中國的攝影人在記錄中國、傳播中國方面還有很遠的路要走。

這一站我們走到了非洲。

在這里我知道了“讓世界了解中國”意味著什么。培訓班不是單純傳授攝影技巧,也是同行間加深了解的途徑。當我向非洲同行簡要展示新華社80年的歷史,新華社的攝影報道發展史和目前達到的水準,展示50年來新華社所發布的非洲圖片,我不斷聽到贊嘆。我們與非洲同行互稱“朋友和兄弟”,彼此的了解是進一步溝通與合作的基礎。

在這里我領悟了作為一個“負責任的大國”的國家通訊社意味著什么。我們收獲的不僅是一批簽約攝影師,更是未來廣闊的發展空間。雖然我們對非洲的報道有著值得驕傲的歷史,同時每個個體、每個民族都非常重視自身在他者眼睛里的形象,但對于未來更重要的是,每個個體和群體如何以最恰當的方式表述自己,對于中國和非洲都是如此。改革開放30年來,中國攝影事業高速發展,誕生了許多具有國際影響力的佳作,初步形成了較完整的體系。非洲的新聞攝影尚在起步階段,作為非洲最好的朋友,中國有責任幫助非洲攝影人構筑自身的攝影體系,實現非洲攝影的跨越式發展。在此基礎上,中國和非洲攝影界會有更富生命力的互動,筑就共同發展的更高層次的平臺。

這將是一部鴻篇巨制,這個培訓班只是序曲的第一個節拍,我有幸參與了這個富于建設意義的開端,希望有機會為此做更多的工作。我在培訓班上告訴學員,非洲正在蓄勢待發,非洲的影像不應該僅由他者記錄,至少從現在開始,非洲應該擁有本土攝影師書寫的影像史,而在座的每個人都將參與這項偉大的事業。

中國攝影人也在參與這項事業。發展中國家在政治、經濟、文化多方面的相互扶助,將為人類的文明史留下寶貴的印記。

中國攝影人對外發布的每一張照片,中國攝影界對外邁出的每一步,都影響著非洲的眼睛里將映射出一個怎樣的中國。我期待著中國攝影師的影像記錄并傳播一個完整真實的中國,也期待著通過非洲人的眼睛看到一個不同于以往的非洲。