日本地震災區采訪紀行

2011-12-29 00:00:00陳建力

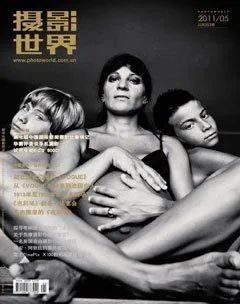

攝影世界 2011年5期

近幾年全球各種自然災害接連不斷,災難性報道已成為新華社日常報道的一個重要內容,哪里發生重大災難,哪里就會出現新華社記者的身影。2011年3月11日發生的東日本大地震再次印證了這一事實。

3月11日下午2點46分,以日本宮城縣牡鹿半島以東大約130公里、深約24公里的海底為震中發生了里氏9級強震,這也是人類歷史上記錄在案的級別最高的地震。而地震過后引發的巨大海嘯瞬間將日本東北地區的巖手縣、宮城縣、福島縣等地區靠近太平洋一側的幾十處城鎮夷為平地,海嘯過后多處地區引發大火更是火上澆油,地震災區瞬間變成人間地獄。更讓全球關注的是地震造成福島第一核電站核設施損壞,核泄漏事件至今仍影響著世人的正常生活。該大地震已造成近1.3萬人死亡,失蹤者近1.5萬人,20多萬棟房屋倒塌或損壞,重災區有幾十萬失去家園的災民在外避難。

地震發生后,新華社立即啟動應急報道體制。新華社東京分社在地震發生當天下午就派出包括攝影記者季春鵬在內的3人小組趕赴災區,耗時22個小時于12日下午近3時抵達重災區仙臺市,成為最早抵達災區的中國新聞機構。新華社亞太總分社也派出小分隊,以最快速度抵達東京、前往災區增援東京分社。

3月11日,正在北京人民大會堂采訪“兩會”的我接到攝影部領導的電話,讓我做好前往日本采訪的準備工作。我曾在東京分社先后兩次工作,8年的時間使我對日本情況比較熟悉。

3月12日晚,結束當天“兩會”采訪工作,我在總社收看央視日本大地震的特別節目時,聽到節目主持人插播說:中國國際救援隊即將啟程前往日本執行救災任務。我第一時間打電話向攝影部領導進行了匯報。事后證明,這個電話提早了總社組建新華社赴日地震報道組的步伐。

中國國際救援隊3月13日啟程趕赴日本救災。我作為總社赴日本地震報道組一員,和其他5人于14日傍晚抵達東京。

日本是一個地震災害多發的國家,每年都會發生上千次有感地震,全球里氏6級以上的地震20%發生在日本。此次日本東北地區大地震后余震異常頻繁:3月日本發生的6級以上地震達到77次,其中74次發生在地震災區,屬于余震,這一數字是過去日本3年間月平均次數的50倍。雖然我有過采訪汶川大地震等重大災難性報道的經驗,但此次日本東北地區大地震之后余震不斷、級別之高還是給剛到日本的我留下深刻印象。我們雇傭的日本司機清水在采訪過程中不斷提醒我們,在災區采訪時一定要首先觀察好地形,特別危險的地方不要停留太久,以免余震使本來就不結實的房屋進一步倒塌。一旦有余震引起海嘯,要趕快撤離到事先觀察好的高處避難。

此次東日本大地震死亡人數超過阪神大地震,最主要的原因是地震引發海嘯造成巨大的次生災難。海嘯一般在地震發生20~30分鐘后到岸,但此次地震引發的海嘯卻較這一時間提早了5分鐘左右。一些日本人對地震早已麻木,提防海嘯的意識開始變得淡薄,如果立即采取往高處逃離的措施,可能不會造成如此眾多的人員傷亡。

總社報道組抵達日本東京后,當夜就乘坐東京分社幫助租借來的兩輛車前往重災區仙臺市。基于以往的經驗,我們制定了不在災區過夜、攝影記者單獨行動的采訪方針。由于攝影、文字和視頻記者的需求不同,如果一起行動,將相互牽制、浪費彼此的時間。除了到災區的頭一天晚上由于大雪封山、開車實在危險、不得不在災區過夜外,我們基本采取的是白天進入災區采訪、晚上撤離到周圍城市過夜的行動模式。從實際效果看,攝影記者單獨行動的確提高了采訪效率,如果今后車輛等條件允許的話,今后在重大災難性報道中攝影記者應繼續堅持這一原則。

出發之前我就和攝影部發稿中心主任丁玫相約,由她每天關注日本地震災區的動向并及時通報,指導我們前方的采訪行動。這是我從汶川地震中用沉痛的教訓總結出來的一條經驗。但當我們抵達東京出發時,發現東京分社幫我們租借的是最新版的豐田商務車——阿爾法,由于該車有車載電視,在后來10天的采訪中,除了在山區等偏僻的地方沒有信號外,大部分時間我們都能收看到日本的NHK的節目,這讓我們可以及時了解災區動向,不必過多地麻煩后方編輯。10天近4000公里的行程中,采訪車成為我們的工作間、餐廳和睡房。除去在新澙采訪時兩天沒有用車,平均每天的行程在500公里左右。

我們此次采訪遇到了兩個非常特殊的問題。一是為“油”所困,汽油難加。剛到東京準備驅車前往災區時,在地震災區采訪的東京分社記者就提醒我們“沒有油就別來采訪”,訴說他們在重災區采訪時加不到油的慘痛經歷。日本大地震后,前往東北地區的高速公路大都被封閉,只有持有“緊急”車證的救災車輛才可以駛上高速公路,使災區加油站無油可供或限量供應。加滿油、讓我們能自由行動、不為油所困,成為我們最優先考慮的問題。我們在高速公路上不時進入休息區尋找加油站,盡可能讓油箱處于滿的狀態。

二是為“核”所急。此次日本大地震引發的核危機至今情況并不完全明朗。出發前,新華社辦公廳領導曾征求我們意見,問是否要帶上防化服。由于防化服過于笨重,穿上無法開展工作,我們放棄了。但我們抵達災區的頭一天,福島第一核電站核泄漏事態就向更加嚴重的方向發展,總社要求我們撤離到北海道。說實在的,因為剛到,已經錯過“黃金72小時”,還沒拍到幾張照片,這時就要撤離,我們非常不情愿。但那天的采訪結束后,災區下起了大雪,加上在山區開夜車撤離更加危險,我們決定在災區留一夜。這樣第二天我們得以在災區多采訪半天,拍攝到了中國國際救援隊堅持在重災區實施救援等珍貴的畫面。

其實,此次新華社所有記者的采訪范圍都在日本政府公布的安全區域內。按照事前的計劃,我們攝影、攝像記者要先走一遍所有重災區,然后選一兩處最能出畫面的災區,沉淀下去,進行深度報道,但核泄漏事態的發展打亂了此前的計劃。總社日本地震報道組不得不前往北海道待命,浪費了兩天寶貴的時間。這是我們此次報道深感遺憾的兩天。

另一個遺憾就是沒有乘坐直升飛機拍攝災區。東日本大地震發生后,日本媒體的表現令人側目,除他們情況更熟、關系網更多的優勢之外,還有一點就是日本各大媒體都擁有各自專屬的直升飛機。這些直升飛機在最初的地震報道中起到了非常關鍵的作用。而我們直到央視租用直升飛機采訪報道后,才剛剛考慮租用直升飛機的問題,卻已為時太晚,意義不大。央視現已購買了專屬直升飛機,我社現在也該考慮購買直升飛機作為今后重大活動采訪工具了。

在日本的10天里,我們攝影記者幾乎跑遍了日本所有的重災區。我們先后三次到宮城縣牡鹿半島采訪,最后一次是在回國前,一同開車闖入該地區深處,拍到了想拍的畫面。