喜瑪拉雅攝影攻略

2011-12-29 00:00:00林晶華

攝影世界 2011年12期

我從未正規地接受過攝影的培訓,也從未認真地閱讀過整套的攝影教材,自己胡沖亂撞地在攝影路上摸索了二十多年。如今,攝影竟成了我晚年生活的主要內容。

小學時我就開始集郵,特別喜歡那些印著各種名畫的郵票,欣賞郵票成了我課余的愛好;接觸攝影后,我見書店里有攝影畫冊就購買,并一遍一遍地閱讀鉆研;對各種攝影、美術展覽我也興致勃勃地認真參觀。現在看來,那些都是我學習攝影的過程。

我只讀到初中畢業,但我喜歡看書,高小四年級已開始如饑似渴地閱讀長篇小說。出生于抗戰時期的我,也經歷了我們這一代人所不能幸免的風風雨雨。而且因為出身關系,我遭遇的苦難更難以言表。數次的囹圄生活使我得以冷靜、深刻地思考人生,觸及靈魂,也使我比較了解人性。我在進行攝影創作時,小說里的情節、我的經歷、我對事物的理解總是在自己的腦子里徘徊。也許,正是它們指導著我撳動照相機的快門。

從影伊始,目染的都是沙龍照片,以為那些才是好作品,以為拍照片就要拍風光。一段時間后覺得沙龍照片太公式化,而且那些一開始讓人激動的唯美照片好像沒多久就激動不起來了,于是拋棄那些清規戒律,跟著感覺“胡亂”地拍攝。

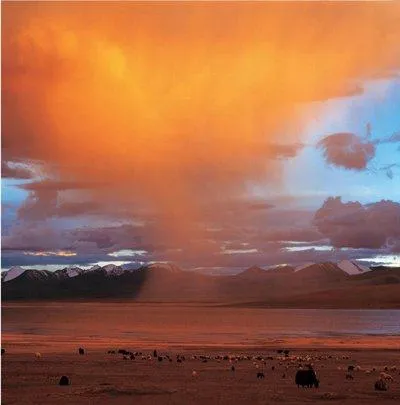

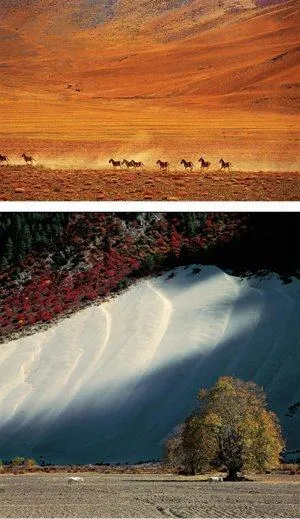

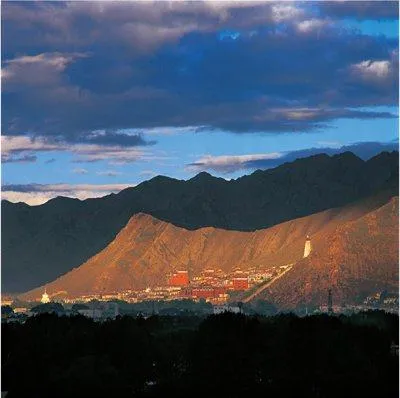

1993年,我在中國美術館舉辦個展時,認識了不少攝影名家,開始對攝影的來龍去脈有所認識。1997年,西藏風光攝影集《天界窺影》出版后,一位熱心讀者的來信使我深受啟發,開始把鏡頭對準人文,但也沒有冷落風光。同年,香港《中國旅游》雜志社聘我為特邀記者,一些報紙、刊物也相繼約稿,他們拓寬了我的創作思路,增加了我的拍攝對象,調整了我的攝影風格,終于讓我真正體會到攝影的成就感。

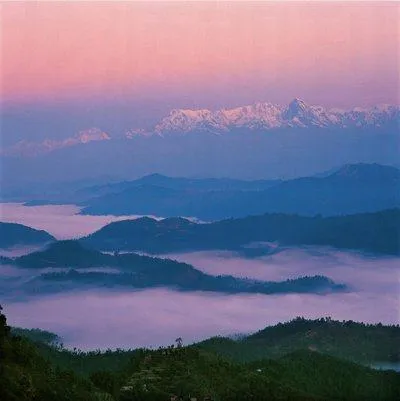

如今,我不囿于攝影的金科玉律,不囿于權威所定的什么風光呀、人物呀、紀實呀、藝術呀等等領域,只服從自己的意愿,為自己拍照片,拍自己喜歡的照片。憑自己的感覺拍,沒有感覺時,閱讀、思考,尋找感覺。大景、局部都拍,早晚、中午、什么樣的天氣都拍,按自己的思路拍,感興趣的就拍。

雖然我在不惑之年才涉足攝影,但我起步很高,一開始就擁有專業的攝影器材,這與我要么不做,要做就追求高水準的辦事作風有關。1992年,我第一次進西藏拍攝時已帶了哈蘇照相機,并用反轉片拍攝。

我很注重照片的素質,只用定焦鏡頭、重點測光的模式,從不使用變焦鏡頭,也從不使用自動對焦、自動曝光模式。現在我仍然使用傳統的中畫幅照相機和35毫米照相機,仍然使用傳統的反轉片拍攝,由它們所創造出來的照片,其厚重、沉實的韻味是時下流行的數碼相機所無法比擬的。

除非鏡頭和拍攝位置的限制,一般我拍好的照片都不需要重新裁剪構圖,這樣就能充分發揮器材所能提供的優勢,讓照片的素質達到客觀允許的最佳狀態。這里,我要感謝自己剛學攝影時一位老前輩的一段話,現在我把原話寫出來:“在按下快門前你擺好相機,把不必要的景象全排除在取景框的外面,只留下你想要的部分。寧可錯失一張照片,也不要拍一張素質很差的爛照片。”

在拍攝時,全神貫注地集中在你的拍攝對象上,不要考慮這張照片日后可以比賽得獎還是發表出版,更不要寄望于后期的修正而茍且馬虎。把各種正確的攝影指數(光圈、速度、焦距)調整精確,等到取景框里完全達到你的要求時才按下快門。

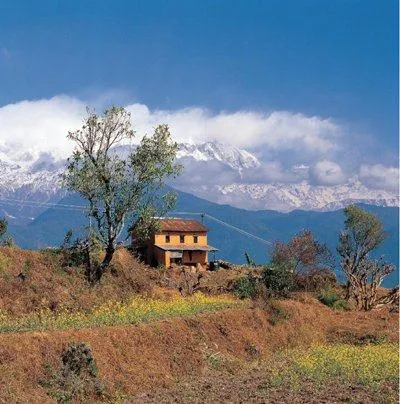

經過電腦修改過的照片就像住院動過手術的病人。

攝影不同于繪畫。繪畫是加法,一筆一筆地畫在白紙上造成一幅畫;攝影是減法,對眼前的整個景象進行排除,減去不必要的,剩下一張心儀的照片。我們可以把照相機當筆,創造出一幅很有藝術分量的攝影作品,但它仍然不能算是一幅畫。攝影有自己的語言,攝影的語言與繪畫不盡相同。

攝影的本質是一種媒體。如果你把用價值昂貴的鏡頭拍攝的照片,通過電腦隨心所欲地拼命提高反差、飽和度,弄成缺少層次、沒有過渡、只是色塊的堆砌、像從極低廉的照相機拍出來的一樣,那就白掏你的錢包啦!

至于那些熱衷于利用電腦,把照片去七加八、弄虛作假者,我們不妨引用美國攝影家約翰·菲爾德的一段話:“照片的最終用途應該決定攝影是否合乎職業道德準則,愚弄人的攝影只能損害這種媒體以及拍攝題材的真實性。”

文字記錄也很有用,把拍攝的時間、地點、遇到的事物,甚至當地的習俗、傳說、背景故事等等盡可能地記錄下來,日后你會受益匪淺。

記得一本書里的一句話:學習規律是為了打破規律。所以這個攝影攻略只是我的一家之言,特別是數碼相機已普及的今天,我這個依然秉持傳統照相機的老頑固的觀點,或許只是老生之談,有些甚至相去遠矣。讀者不妨冷靜點看待,正如任何真理和經驗都不是絕對的,適度接受吧。