“道法自然”——談攝影的紀實性

2011-12-29 00:00:00李元

攝影世界 2011年10期

日子很快,現在走在外面,如果有人問我,“您拍照有多少年了?”我會情不自禁地回答說:“我開始拍照的時候,你可能還沒有出生呢!”歲月不饒人,一轉眼,41年過去了。雖然說在當今這個變化頻繁、很多人追求一夜成名的時代里,這段經歷和它為我所帶來的啟發似乎早已經成為“白發宮女話往事”的舊話,不過值得一提的是,當我第一次見到我老師的時候,雖然她當時已經82歲了,但她不僅沒有放棄攝影上的追求,她對我的教導和啟發至今還影響著我。這些年來,每次跟別人談起攝影時,老師的一些話依然回響在我的耳邊上。

照片是個人思維的表露

在攝影的發展正走向彩色攝影普及應用的時代,一般的攝影教育卻還是從暗房的操作開始,彩色為攝影帶來的價值和發揮是當時攝影界的一項爭論。而那時我的老師卻已經擺脫了黑白和彩色之間差距帶來的束縛,把攝影幻燈片作為教學的基礎,同時把對攝影的追求放在拍攝創新上。不論是在題材選擇還是拍攝技術上,她總是鼓勵我們找尋原創性的發揮,例如風光拍攝。在當時社會發展情況下,許多攝影愛好者把還帶有幾分傳奇性的美國西部開拓(特別是在所謂“西部牛仔片”賣座的影響下)作為一項“親身經歷”。可是,每次她看到西部知名景點的照片時,如果她不能在這類照片里找到攝影者在原創性上的發揮,總會以“又是一張風景明信片”的評論把它棄置一邊。她讓我認識到攝影的追求不是跟著別人去走,也不限于大家都看得到景物的記錄,或是拍攝一份共識的美感而已。她的教導,特別是從她所說的:“在你按下快門以前,先問問你自己是什么觸發了你拍攝的興趣,然后盡可能地把它突出在畫面里”這句話,就充分地說明,照片的拍攝是個人思維的拓展和表露。

在老師這樣的教導下,即使我們跟著她一起出去拍照,她也總鼓勵我們去找尋自己的興趣。當我們面對著一些大家都看得到的景物,她的這句話“問問你自己是什么觸發了你拍攝的興趣”總是提醒我們去表達自己的觀點和看法。在這樣的實際操作下,當我們回到教室,看到了那些幾乎是在同一個景點拍攝,卻因各有特色而得到老師認可的照片時,她的論點給我帶來了多層次的啟發。

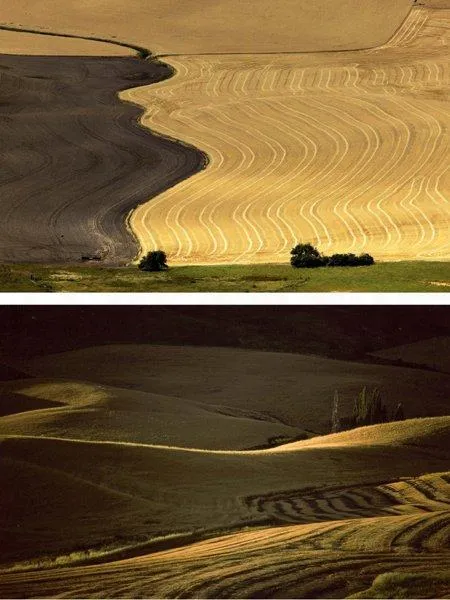

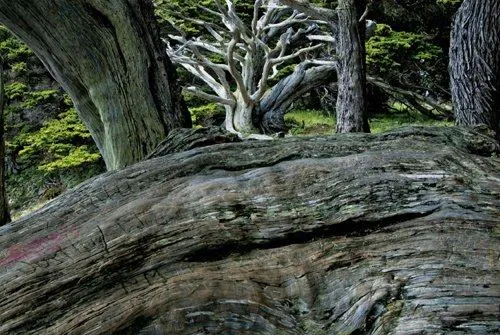

首先,它讓我認識到,即使在同一個地方,不論從題材的取舍還是它們之間相對的位置,都可以有不同的拍攝可能。而這些景物類似但觀點不同的照片,也讓我意識到老師更重視不同理念的發揮,而避免把她主觀的意識作為她選擇的標準。她的教導,擴展了我們的視野,也讓我體會到我崇敬的攝影評論家約翰 · 薩考斯基所說的話,“大自然是一個無可比擬的藝術家”,這是因為從“實物成像”出發,攝影的基礎是建立在它的紀實性上的。但是在一個“無可比擬的藝術家”的眼里,同一個環境下,還是充滿著不同發揮的可能。這樣的學習環境,不僅激發了我拍攝大自然環境的興趣,也讓我進一步探討它所能為我帶來的啟發。

從攝影的紀實性來說,創意者不能像在其他任何藝術媒體里那樣,總可以根據他的個性、興趣、經歷和體會主動地來建造最適合自己意圖的題材和畫面,從而創作出他的作品。但是在一般的攝影里,攝影者的追求卻是建立在一個現實存在(而且往往是攝影者缺乏控制能力)的客觀環境里。他如果抱著既有的構思和意圖進行創作,不免會受到無法控制的現實環境的局限,從而難以達成自己的意愿,甚至感到無從下手。不過在攝影的追求里,與其說是攝影者把攝影作為工具來表達既有的主觀思維,還不如說是通過觀察、發現、分析和引申去體會眼前景物的意義,找尋自己的領悟和主觀意識的表達。這是一份學習,但也是一份挑戰。如果攝影者能夠把他在客觀環境里的發現,以及由此引發的主觀意識融合在現場拍攝出來的畫面里,那么即使這樣毫無擺布的真實,也會比任何其他手段所產生的作品,顯得更生動和有說服力。

在這樣的基礎下,我的老師讓我們看的照片,說明了所謂“紀實性”并不因其名就把一張照片局限于純粹而且單一的記錄。它們說明了每個人不僅可以找到自己感到興趣的題材,大自然本身也能激發出人不同的感受和認識。這是因為在大自然里,每個題材都不是獨立存在的,我們對它的認識和解釋往往和它所在的環境相連接。通過畫面元素的不同取舍以及不同的表現方式,都可以有新的認識和解釋。

而另一方面,通過這些照片,我也理解到客觀的環境條件里,不論是光線、色彩,還是主觀的畫框與拍攝角度的選擇,都能為一片景色帶來不同的效果,引發觀賞者對它的理解。通過這些別人拍攝的照片,也讓我學習到很多我沒有想到的選擇以及拍攝手段,學習到我有感覺但卻又不知道如何表達的拍攝方式。換句話說,老師的這份教導讓我認識到景色的找尋和拍攝的重要性。而對別人照片的觀賞,并不代表對于外界沒有選擇性的接受,是對思維的激發。

盡管說由現實景色觸發的拍攝興趣和個人的表達內容因人而異,但這正是攝影多元性和個性化追求的開始,也讓我對中國文化對大自然的描述和解釋,有了新的體會。

攝影的紀實性與中國文化

由觀察大自然景物所引發的理解,是中國文化的一部分。通過觀察和體會,中國文化不僅建立起“天地交而萬物化生”的宇宙觀,也把大自然看作是有機,甚至是有生命力的,從而激發對為人處世的認識。但是面對著相似的環境,在西方卻引發出上帝創造世界的神權創世論。就從這兩種觀點來分析事物,完全可以帶來不同的結果。

如果說這似乎把問題又拉遠了,我們也可以拿王維所寫的《漢江臨眺》作為一個例子。面臨著“江流天地外,山色有無中”的實際景色,觸發了他“郡邑浮前浦,波瀾動遠空”的這份感受。他所選用的“浮”與“動”這兩個字,為每個人都看得到的景色增添了一份動感。這也就是說,在照片的拍攝上,不僅是景物的主體,一些細節上的變化就可以帶來不同的含義。而攝影的紀實性能夠把這些細節上的變化表現得更加明確,甚至達到淋漓盡致的程度。就拿前面說到的“浮”與“動”,在過去傳統繪畫里,對這類動態的表達,往往顯示在筆法的應用上,通過畫筆和墨汁流轉到畫紙上去。在有些情況下,甚至利用空間的“留白”來影射。而今天的攝影,可以直接地把這份動力記錄在畫面上。

不過從觀察到拍攝,特別是在不同題材的結合上,這些年來我感受最深,也是最基本的認識,就是道德經里所說“道法自然”,一種順乎自然的規律。“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,獨立不改,周行而不殆,可以為天下母。吾不知其名,強字之曰道。強為之名曰大。大曰逝,逝曰遠,遠曰反。故道大,天大地大人亦大。域中有四大,而人居其一焉。人法地、地法天、天法道、道法自然。”對這段話,每個人都有不同的理解,在我的認識里,風光攝影上,每個人都可以對眼前所看到的景物有不同的詮釋,不論是光線、色彩,還是主觀的構圖或拍攝角度的選擇都可以各有不同。大自然是神奇而多元化的,可以為各種景色帶來不同的含義和效果。一張具有吸引力的照片必然像《道德經》里這段話所說的,看來是不假人為而自成,甚至是順乎自然、毫無著力的。這份順乎自然的視覺效果,不僅是攝影紀實性在風光攝影上最高的發揮。也是我拍攝時經常希望突出的大自然環境里的“道法自成”。