中國通貨膨脹的經濟邏輯與治理

2011-12-31 00:00:00劉煜輝

銀行家 2011年7期

當下中國的通貨膨脹從需求面上講是貨幣寬松,從供給面上講是投資效率低下,大量資源被配置到生產率低下的經濟活動中。目前中國在這兩個方面都很突出。

需求面:貨幣寬松

2003年以來,中國的貨幣環境處于歷史上最為寬松的時期。過去8年中,金融部門規模擴張速度顯著超出經濟總量增長的速度。央行資產從2002年底的5.11萬億元增長至2010年底的26萬億元,增長4.09倍;銀行資產從2002年底的23萬億元增長至2010年底的94元萬億,增長3.09倍;廣義貨幣(M2)從2002年底的18.5萬億元擴張至2010年底的72.5萬億元,增長2.92倍;而同期名義經濟總量只增長2.31倍。央行資產、銀行資產和廣義貨幣過去8年的年度復合增速率分別顯著超出名義經濟總量6.38、3.15、2.51個百分點(見圖1)。

盡管中國經濟處于轉軌時期,有正常的資本化需求。比方說,1998年以來的房改,中國家庭無形中增加了一塊很大的財富,再比方說,土地流轉的逐步市場化,也是要產生大量的貨幣需求的。但可能也無法對沖掉超出經濟增長的貨幣,特別是最近兩年,當資本化需求已經大幅減少時,中國的貨幣量暴增了53%,而名義經濟總量只增長了26.7%,貨幣增長率超出經濟增長率整整一倍。

從資產價格看,1995年底中國經濟成功地從高達26%的惡性通貨膨脹中“軟著陸”。從1996年至2002年期間,中國經濟的平均真實利率為2.93%。但2003年至今,中國經濟的平均真實利率是-0.3%,中國經濟在長達96個月中有52個月處于負利率中(見圖2)。

2003年以來,中國的通脹有其清晰的邏輯路徑:貨幣超量-資產泡沫-物價通脹。這是一個長期貨幣超量累積的過程,不僅僅是某一個時點貨幣超量了,因為這段時間是新中國經濟史上超寬貨幣的時期。土地和房地產價格起來后,才通過相應的傳遞渠道向物價的各個領域擴散。這需要一個時間的累積,也決定了中國通脹會成為一種長期壓力。

2003年以來,中國物價上漲主要由兩塊構成:城市服務性價格和食品。城市服務性價格的上漲的貨幣邏輯是,地價和房地產暴漲直接驅動人工成本漲,經濟學上稱之為“生存線”的概念。食品價格上漲的貨幣邏輯是,城市人工成本漲,對應的是農業人工的機會成本漲(經濟學概念),同時農產品從種植出來到城市的賣場,流通過程屬于大服務,所以人工成本上去了,流通成本也就上去了。

中國勞動力成本趨勢性上漲當然與中國人口結構拐點逼近相關。從城鄉二元結構角度看,當經濟越過“劉易斯拐點”,勞動報酬會加速上升。因為現代工業部門已經不能再用“不變工資制”從傳統部門吸收“無限供給”的勞動力。有研究估算,今天中國農村剩余的青壯人工數量已不足5000萬。從人口紅利的角度看,中國15~65歲適齡勞動力人口將在2015年達到峰值(圖3)。

但是由人口結構的拐點引發的工資上漲應該是一個均勻釋放的過程,可能會像沙丘一樣平緩,日本的經驗數據反映了這一過程。而中國的勞工工資的上漲2006年以來卻像峭壁一樣陡峭。中國的勞動力紅利的釋放完全有條件比日本更均勻、更持續一些,因為中國廣袤的國土和區域差異可以使得這一過程有足夠的縱深,資方可以將工廠遷往內地,或可以用機器替代人工,但當下內地的土地等要素成本也在同時快速的上漲,所以薪酬上漲變得全局性的異常剛性。

劉易斯認為,一個國家在拐點之前也會出現工資上漲,主要是因為維持“生存線”的工資水平上漲。低端勞工的報酬是維持在一個城市生存的基本保障,它決定著一個城市的物價水平。

超量貨幣大量流向資本品后,土地和地產近年來急劇漲起來,城鎮的生活成本、商務成本就上去了,低端勞動者的報酬會被倒逼上漲。這是相對的,務工成本漲意味著務農的機會成本漲,于是又牽引著農產品必然趨勢性地漲。反轉過來,當工業的利潤變得越來越薄,會使更多資金從實體部門擠出進入虛擬部門,推動著資本品價格更快速度的漲,這是通脹自我實現的過程。

供給面:資源錯配和投資效率低下

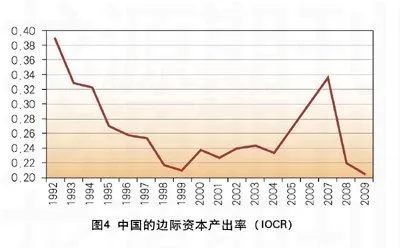

從供給面上看,中國經濟的政府主導型體制決定了其通脹型經濟的本質。政府和國有企業部門掌握了經濟增長所需的相當部分的要素和資源,只要其愿意,在理論上就可以通過將要素及資源價格降至最低(指對國有部門的“經濟成本”)來支持投資的擴張。在微觀上虛高了投資回報的水平,這是不真實的、非正常的資本利得。但從宏觀效率分析,中國的邊際產出資本比率(IOCR)自1994年以來,卻出現了直線下滑,IOCR從1992年的0.39一直下降至2009年的0.2(見圖4)。換句話講,20世紀90年代初,大致2~3個單位的投資能獲得一個單位的GDP增量;但近年來需要5個單位甚至以上的投資才能增加1個單位的GDP產出。這意味著大面積的資源錯配發生,當資源被大量配置在生產率低下的活動上,未來就不會有足夠的產品和服務來吸收貨幣。也就是說,供給惡化而最終演進至通脹,這是“脹”的供給面的經濟邏輯。

反危機中超強度的貨幣財政刺激是政府經濟機制充分發揮作用的體現。經濟短期內被強勁地拉起來了,但退出的時候就碰到巨大的麻煩。各級政府項目的攤子在反危機時期最大限度地被鋪開,這些項目很多效率低下。當政府政策要退出時,貨幣政策就陷入兩難。因為政府和國企部門的杠桿率升上去了以后,反過來成為了利率調控的掣肘。最終宏觀調控只能選擇信貸額度配給制,得優先保證已經鋪開的在建項目的用款,意味著私人部門受到越來越嚴重的實質性的擠壓。

一方面,私人部門要么無法獲得貸款,要么只能轉向灰色市場來獲得融資,年利率通常在20%以上。另一方面,公共部門繼續把金錢浪費到低效率的項目上。行政的數量控制的手段越來越嚴重地挫傷經濟的效率,降低經濟效率的調控只會加深未來的通脹,而不可能降伏通脹。

如果成本高企再持續一段時間,中國的經濟增長就會自然減速,這是經濟規律,因為投入型經濟,如果沒有技術創新發生而致全要素生產率提高的話,要素價格不斷上漲(資源、環境、人口),產出是會減速的。這是經濟發生“滯”的邏輯。這種搭配可能是中國式“滯脹”的過程,這是最壞的結果。

避免“滯脹”的政策

中國要避免這一壞的經濟結果的發生,政策上要盡快實現一個積極的正的真實利率水平,這是首要的目標,這個拖得越久,損失越大。唯有此,才能實質性地抑制政府的投資沖動和財政需求,否則“脹”的壓力很難降下來。利息率的調整將改變貨幣條件,貨幣條件決定資產價格,而資產價格實質性地決定信貸條件的松緊。比方說一塊地過去估值1億元,能放貸8000萬元,而今天估值3億元,同樣一個抵押物從銀行借出的錢是2.4億元,對于這個經濟體中擁有抵押物的群體而言,意味著經濟學意義的資金成本大幅降低。事實上今天對利率最敏感的群體是政府和國有部門,因為反轉過來,當貨幣條件收緊,引致資產價格下行,即便沒有信貸額度的控制,對于政府投資沖動的約束也是實質性的,資產價格下行而致真實杠桿率上升,借貸人的能力是大幅下降的。

在此基礎上,中國需要加快供給面的改革,也就是轉變經濟增長方式,來解決通貨膨脹的根本問題。

比如改革其政府主導經濟的體系,糾正其扭曲的價格體系,將資源配置權交還給市場,實現一個真實的、合理的資本利得水平,來抑制資源錯配的投資和資產泡沫發生。

減稅以培育中產階級,增加社會的公平。

國有資本做戰略性撤退,激發私人部門創新型和價值型增長,提高就業,提高家庭收入在國民收入中的比重。

無論未來經濟再平衡的路徑如何,目標只有一個就是,不能再以家庭財富的轉移來刺激經濟增長了,要讓財富盡快地迅速地從政府和企業回到家庭,這是中國從投資型經濟轉向消費型經濟的關鍵。

(作者單位:中國社會科學院金融研究所)