鈕承澤:“愛是一切問題的答案”

2012-01-01 00:00:00張憶耕

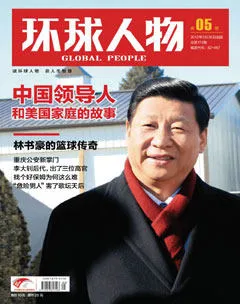

環球人物 2012年5期

鈕承澤是那種很難給他貼上標簽的人。作為導演,偶像劇、文藝片、黑幫片他都拍過;作為男人,他混過黑道,愛講粗話,但內心溫柔,情感細膩;看似高深莫測的他,卻又極喜歡露臉,參與了自己執導的全部作品的演出,被戲稱為“最愛演的導演”。

2012年2月12日,鈕承澤出現在他執導的電影《Love(愛)》的北京首映禮上。一襲黑色窄身西裝,腳穿黑色帆布鞋,臉上掛著招牌式的抿嘴與微笑。他一開口,聲音、表情、手勢都如此熟悉,仿佛直接從銀幕中走出來的一樣。

“艋舺”里的青春

檢索鈕承澤青春紀事里的關鍵詞,那一定是“電影”和“江湖”。

鈕承澤9歲開始演戲,是名副其實的童星。上世紀80年代,臺灣電影因為有了侯孝賢、楊德昌等一批導演的崛起,迎來全新的面貌,被稱為“臺灣電影新浪潮”。鈕承澤的青春歲月正好伴隨著這股新浪潮的興起。

1983年,17歲的鈕承澤主演了侯孝賢制作的電影《小畢的故事》,獲得臺灣金馬獎男配角提名,名聲大噪。突如其來的成功讓這個懵懂少年刻骨地感受到電影巨大的魅力和誘惑,他心中關于電影的夢想一下子清晰起來,立志成為“自編、自制、自導、自演”的全能電影人。

但是,鈕承澤才剛熱血沸騰,現實卻冷酷起來。隨后一年中,他出演的角色都沒有超越“小畢”,他陷入巨大的失望中:“我再也遇不到(《小畢的故事》)這樣的電影!”于是,鈕承澤藏起自己善良、害羞的好男孩一面,開始在生活中也扮演起那個桀驁不馴、叛逆的“小畢”。打架、泡妞,通過虛張聲勢的小公雞式的耀武揚威來發泄困惑,闖蕩自己的“江湖”。 “也不是和別人有什么仇恨,就是借由挑釁別人證明自己,一種青春期的迷惘,一種躁動,一種無聊。那時候常常回到家對著鏡子問自己:你到底是誰?”鈕承澤后來回憶時說。

這段荒唐的青春后來被他呈現在自導自演的電影《艋舺》(音同“猛甲”)中。2010年《艋舺》問世時,上映首日票房超過同期的好萊塢大片《阿凡達》,創造了臺灣電影票房神話。影片以上世紀80年代臺灣黑幫肅殺的氛圍為背景,講述了一段幫派往事和5個少年的熱血青春。鈕承澤坦言,片中男主角“蚊子”因為被同學欺負,踏入黑道尋求保護的情節就來源于自己年少時的親身經歷。

如今,已過不惑之年的鈕承澤對此有MjwRxioIsS5G70ruLBGe+g==了更為深刻的解讀:“人在青春期荷爾蒙大量分泌,身體正在劇烈改變,想極力證明自己是大人,但腦袋還不成熟,于是開始和同齡人合作,想要展現自己的價值。”這是一個導演透過電影對自己過往經歷的回望和審視。

“情非得已”的勇敢

盡管17歲就立志成為“自編、自制、自導、自演”的全能電影人,但直到2007年,鈕承澤的電影導演處女作《情非得已之生存之道》才誕生。這部戲也被他稱之為“前半場人生的總整理”。

影片中,鈕承澤把一個新入行電影人遇到的所有問題展現出來:沒有資金,約不到明星,合作伙伴三心二意,為了拉攏投資人不惜給女演員拉皮條,還有主人公為此所表現出的苦悶、焦躁等情緒。“當時,我必須拍出這樣一部電影,必須要把‘鈕承澤’這個人徹底擊毀,然后才可以完全誠實地面對自己的下半生。”鈕承澤說。

其實當時,鈕承澤已經在臺灣電視界闖出了一片天地。他執導的偶像劇《吐司男之吻》,表現出的水準至今仍為人稱道。其中有憂傷,有幽默,還有完全不做作的臺詞,散發著清新的味道。然而,始終懷揣電影夢的鈕承澤卻用“不得志”3個字形容那時的自己。

他曾嘗試過拍一部電影,已經構思出了很好的劇本,并獲得了政府的電影輔導金,但后續準備中卻狀況頻出,他的身體也亮起了紅燈。“那段經歷迫使我去面對自己:我的恐懼、我的焦慮、我的傷口。我通過長時間在人生的角落跟自己相處,得到很多的體會。”療傷之后,鈕承澤發現自己沒辦法再拍原來計劃中的電影,但他把那個過程拍成了《情非得已之生存之道》。

鈕承澤用最勇敢的方式面對觀眾,讓臺灣觀眾看到本地電影人無比艱難的生活處境。這部影片獲得了臺灣金馬獎的“國際影評人費比西獎”。鈕承澤也重新回到電影的征途上。

“Love”中的鄉情

新片《Love》講述了發生在臺北、北京兩座城市中的4段愛情故事。談到影片的構思,鈕承澤直言:“一次失戀成就了《Love》。”2008年的一天,鈕承澤深愛的女人突然告訴他:她愛上了別人。當時他又憤怒又悲傷,沖她吼道:“讓那個男人小心一點,別讓我碰到!”然而,有一天他真的遇到那個男人,奇怪的事情發生了,他并沒有討厭那個男人,甚至有點喜歡他,因為他讓那個女孩更快樂。“那一刻我才知道什么是愛。我覺得我們都曲解了愛,我們期待一個人出現,圓滿我們的生命,解除我們的寂寞,供給我們的需要。對那個人的想象和要求,完全根據我們的需要。其實真正的愛情是‘你需要什么,你如何才能快樂’,而不是‘我需要什么,我的快樂勝過一切’。”

采訪中,鈕承澤向環球人物雜志記者一再聲明,《Love》“確實有我情感經歷的投射”,但絕不是一部自傳式的電影。當被問到如今對愛有怎樣的新體會時,鈕承澤不假思索地說:“愛是一輩子的課題。我真心相信,如果我們好好地跟自己相處,溫柔地對待自己,我們也可以溫柔地對待這個世界。我覺得愛是一切問題的答案。不管這個愛是男女之間、朋友之間,還是對于工作、對于世界的。我相信愛才是最有力量的武器。”

影片中很多場景的拍攝地都在北京。因為這部作品不但投射了鈕承澤的愛情觀,也抒發了他濃濃的鄉土觀。

鈕承澤是典型的生長在臺灣的外省人。父親祖籍北京,是滿族鈕祜祿氏的后裔,19歲到臺灣,一輩子都在懷念故鄉。從兒時起,鈕承澤就聽父親講他念念不忘的胡同、紅葉、涮羊肉。“終于兩岸通信了,我的父親也病了。他患的是一種很罕見的病,肌肉萎縮了,已經不能正常執筆,只能攥成拳頭握筆,然后給家人寫信。我出門前、回家后,他永遠在同一個位置寫信,吃力地寫信,顫顫巍巍的,旁邊一大沓信紙。故鄉對我來說,就是父親的那個背影。”父親故去后,這股鄉愁里更是包含了鈕承澤對父親的思念。

拍最真誠的電影

作為一位不吝惜剖白自己情感的電影人,鈕承澤毫不諱言他的創作靈感多來源于自己的生活。“為什么您執導的每部影片都有自己的影子?有沒有想過拍一拍別人的人生?”面對記者的問題,鈕承澤坦然以對:“我不是暴露狂,也并非想把自己全部展現給觀眾。我只是想用最真誠的情感打動觀眾,所以我要拍自己最真實的經歷,其中包含了生命的真相,我希望把自己對生活的感悟和經驗與大家分享。”話音剛落,他又立即補充道:“并且我會一直秉持這個理念拍下去。”

演員出身的鈕承澤參與了自己執導的全部作品的演出。盡管他所詮釋的人物性格、經歷各不相同,但他們卻有著顯著的共同點,都是“意見領袖”,大伙兒都聽他的。這種看似無心的角色設定恰好展現了鈕承澤真實的一面。正因如此,鈕承澤得以在《Love》中聚齊包括趙薇、舒淇、阮經天等7位一線紅星,完成了被華誼老總王中磊稱之為“不可能完成的任務”。

“他是個特別有自信的人。”幾乎所有的合作者都這樣評價鈕承澤。北京的首映禮結束時,鈕承澤拿過話筒自信滿滿地問觀眾:“《Love》好不好看?”“好看!”觀眾們給了他熱情的回應。沒想到緊接著他提高聲調道:“我們就此終結好萊塢殖民,好不好?”“好!”這一次他所得到的回應更熱烈、更激昂。看到此番情景,沒人會懷疑他的感召力。

難得的是,就是在激情滿懷的時候,鈕承澤仍是清醒的,“創作者在這種‘瘋狂’的市場環境下,很有可能迷失。所以,作為導演不該去迎合、討好、模仿,每個人都應用功地、誠懇地拍出自己心里面覺得好看的電影,并且是要經過長久準備的,這樣的電影才會有特色,有活力。”

編輯:王晶晶 美編:王迪偲

編審:張勉