裝備器材保障物聯(lián)網(wǎng)構架及應用研究

牛星星, 王鐵寧, 劉大偉 (裝甲兵工程學院,北京 100072)

隨著美國MIT Auto-ID Center對物聯(lián)網(wǎng)概念的提出以及各個發(fā)達國家對物聯(lián)網(wǎng)技術認識的不斷深入,我國也開始將物聯(lián)網(wǎng)納入到國家五大新型戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)當中,開始全面認知物聯(lián)網(wǎng)技術會給各個產(chǎn)業(yè)帶來的巨大前景。裝備器材保障作為我軍裝備保障的重要方面,如果將物聯(lián)網(wǎng)技術正確合理的納入到裝備器材保障中去,將有效提升我軍的裝備保障能力。

1 裝備器材保障物聯(lián)網(wǎng)概論

物聯(lián)網(wǎng) (The internet of things,IOT),按照國際電信聯(lián)盟 (ITU)的定義,物聯(lián)網(wǎng)主要解決物品到物品 (Thing to thing,T2T), 人到物品 (Human to thing,H2T), 人到人 (Human to human,H2H) 之間的互連。是在計算機互聯(lián)網(wǎng)的基礎上,通過射頻識別 (RFID)、紅外感應器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等信息傳感設備,按照約定的協(xié)議,把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)連接起來,進行信息交換和通訊,以實現(xiàn)智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡[1]。裝備器材保障物聯(lián)網(wǎng) (Equipment material support internet of things,EMS-IOT)作為物聯(lián)網(wǎng)技術在裝備器材保障中的應用,涵蓋了裝備器材保障的全過程,具體可以分為 “在籌” “在儲” “在供” “在運”四個方面。

裝備器材保障物聯(lián)網(wǎng)對于裝備保障能力的提升有著重要作用: (1)裝備器材保障物聯(lián)網(wǎng)使得裝備保障系統(tǒng)的頂層設計得到統(tǒng)一,整體能力得到增強。裝備器材保障物聯(lián)網(wǎng)核心理念是通過物聯(lián)網(wǎng)的技術、構架、設計原則來對裝備保障系統(tǒng)進行整體規(guī)劃,因此裝備保障整個系統(tǒng)建設必須遵循物聯(lián)網(wǎng)的某些標準和要求。 (2)裝備保障系統(tǒng)實現(xiàn)手段更加豐富多樣,實現(xiàn)周期縮短。通過對裝備保障物聯(lián)網(wǎng)信息的有效處理,能夠在最短的時間得到全面有效的數(shù)據(jù),為正確遂行裝備保障任務建立基礎。

2 裝備器材保障物聯(lián)網(wǎng)模型構建及分析

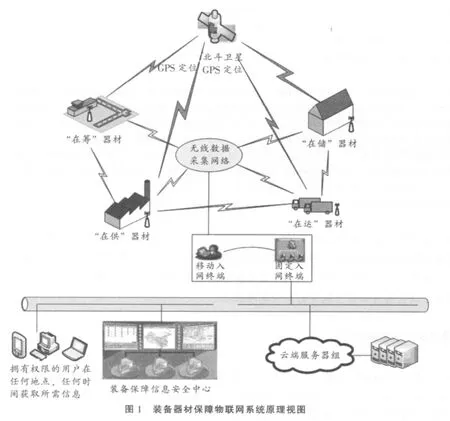

裝備保障物聯(lián)網(wǎng)原理如圖1所示,通過EMS-IOT將裝備保障器材的實時信息和地理位置等信息直接反映給無線數(shù)據(jù)采集網(wǎng)絡,然后通過移動入網(wǎng)端口按照規(guī)定的網(wǎng)絡協(xié)議進入到以太網(wǎng)中,形成海量信息庫,擁有權限的部隊和單位在任何時候、任何地點通過PDA、移動筆記本電腦、固定PC等設備從云端服務器組進行數(shù)據(jù)獲取、處理以及遠程控制等操作。

2.1 裝備器材保障物聯(lián)網(wǎng)理論模型

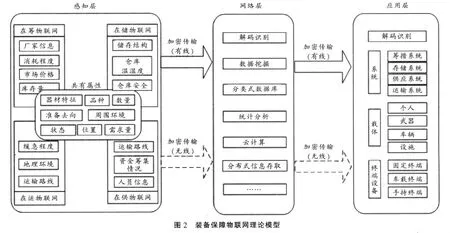

在模型的建立上,裝備保障物聯(lián)網(wǎng)采用物聯(lián)網(wǎng)的架構模型,建立裝備保障物聯(lián)網(wǎng)理論模型如圖2所示,將裝備保障物聯(lián)網(wǎng)分為三層:感知層、網(wǎng)絡層、應用層。

(1)感知層。通過無線傳感器、二維條形碼技術、RFID技術、GPS定位技術、GIS地理信息技術等實現(xiàn)信息的感知,即自動識別并采集所需裝備器材的信息。針對不同環(huán)節(jié),可采用不同的信息感知設備。如 “在儲”裝備器材可以采用RFID標簽或無線通信網(wǎng)絡進行定位感知,而 “在運”裝備器材由于運行范圍較大,則必須借助于移動通信和衛(wèi)星定位。

(2)網(wǎng)絡層。網(wǎng)絡層主要實現(xiàn)兩個功能:一是對海量信息的解碼和處理。經(jīng)過解碼和處理后,將海量信息變成適合于不同用戶的分類信息,并將其分別存儲在分布式數(shù)據(jù)庫中,以供不同用戶、不同部門的調(diào)用。例如,從標有RFID射頻標簽的器材上面,通過手持機閱讀標簽得到了它的特定編號與標簽中的基本信息,然后將其信息傳輸?shù)骄W(wǎng)絡當中,通過網(wǎng)絡調(diào)用分布式數(shù)據(jù)庫中該編號所對應的信息,從而完成了對裝備器材的全面感知[2]。二是實現(xiàn)信息的傳輸。無論是下級單位向上級匯報還是相關部門對裝備器材信息的獲取等都需要借助于網(wǎng)絡。這就需要各個涉及到物聯(lián)網(wǎng)感知層的單位對器材裝備感知之后,通過統(tǒng)一的裝備器材編碼標準以及入網(wǎng)協(xié)議傳輸?shù)骄W(wǎng)絡當中,以供使用。傳輸網(wǎng)絡主要包括具有嚴格加密的無線傳感網(wǎng)絡、軍隊綜合信息網(wǎng)、指揮專用網(wǎng)、北斗衛(wèi)星通訊系統(tǒng)等。

(3)應用層。裝備器材保障物聯(lián)網(wǎng)將應用層劃分為三部分:應用系統(tǒng)、載體和終端。

①應用系統(tǒng):主要指裝備保障物聯(lián)網(wǎng)涉及到的相關部門設計的相應的信息系統(tǒng),包括裝備器材籌措系統(tǒng)、裝備器材供應系統(tǒng)、裝備器材存儲系統(tǒng)、裝備器材運輸調(diào)度系統(tǒng)等[3-4]。這些系統(tǒng)都可調(diào)用裝備器材保障物聯(lián)網(wǎng)的資源。如現(xiàn)已全面實施的 “裝甲裝備器材網(wǎng)絡管理信息系統(tǒng)”[5]。

②載體:是指安裝有裝備保障物聯(lián)網(wǎng)應用終端的設備設施或人員。通常情況下由具體的設備,單兵、單車裝備組成。例如在關鍵的設施、重要設備上安裝終端,實現(xiàn)定位與通信,美軍單兵攜帶的衛(wèi)星定位裝置,指揮車上安裝的指揮輔助系統(tǒng)等。

③終端:有固定式、車載、手持式等類型。根據(jù)其所搭載的載體不同而有所區(qū)別。在裝備器材保障指揮機構安裝的監(jiān)控設備是固定式的,在各種保障車輛上安裝的監(jiān)控終端是車載的;配發(fā)給單兵,用于定位、導航、查詢等功能的手持機是屬于手持式的。終端類型如圖3、圖4所示。

圖3 手持型終端

圖4 車載型終端

2.2 裝備器材保障物聯(lián)網(wǎng)構架分析

根據(jù)EMS-IOT的物理模型,可以將裝備保障物聯(lián)網(wǎng)按照信息流的順序劃分為信息的感知、傳輸、處理和調(diào)用顯示。就是通過各類傳感器等感知設備將裝備的信息經(jīng)過無線和有線網(wǎng)絡傳輸?shù)揭蕴W(wǎng)中,再通過云端服務器進行信息篩選,分析和處理,最后通過人機交互系統(tǒng)反映給相關部門和用戶。將裝備保障物聯(lián)網(wǎng)按照業(yè)務分為: “在籌”、 “在儲”、 “在供”、 “在運”四個物聯(lián)網(wǎng)子系統(tǒng),且每個物聯(lián)網(wǎng)子系統(tǒng)都是相互影響、相互補充的統(tǒng)一整體。

2.2.1 “在籌”物聯(lián)網(wǎng)子系統(tǒng)

裝甲裝備器材籌措就是裝甲器材主管部門,通過各種形式和渠道,有組織、有計劃、有選擇的進行申請、采購、訂貨、生產(chǎn)等籌集器材的活動。若我軍已經(jīng)成功建立了裝備保障物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),就可以隨時隨地地從物聯(lián)網(wǎng)上獲得裝備的實力情況、技術狀況、作訓任務,裝備可能消耗的摩托小時,器材目前的消耗統(tǒng)計信息,計劃參與的作訓人員信息,場地信息以及管理水平歷史信息等,獲得涉及到 “在儲”裝備器材保障階段 (簡稱 “在儲”階段)的庫存結構、數(shù)量、質(zhì)量,可利用庫存量等庫存狀況,供貨單位的生產(chǎn)能力,價格浮動情況等器材籌措決策過程中所要考慮的因素,綜合分析處理后,提供輔助決策,最終根據(jù)這些獲得的信息決定計劃任務量的多少,器材需求量的多少,初期庫存量的多少和器材籌措量的多少。

2.2.2 “在儲”物聯(lián)網(wǎng)子系統(tǒng)

器材儲備是指器材離開生產(chǎn)過程,尚未進入裝備維修消耗過程,在流通領域中形成的暫時停留。它是保證裝備維修能夠正常進行的客觀必要條件。通過物聯(lián)網(wǎng),可以隨時獲得儲備的器材數(shù)量是否合適,是否存在器材需求緊缺或者器材積壓,器材的品種是否齊全,結構是否合理,器材儲備的空間分配是否合理,倉庫區(qū)域的安全管理,溫濕度監(jiān)控以及儲備區(qū)外的交通道路情況,地理自然環(huán)境等信息。而且可以建立自動警報或者監(jiān)控系統(tǒng),如果超出允許范圍,立刻反饋給相關人員。

2.2.3 “在供”物聯(lián)網(wǎng)子系統(tǒng)

器材供應是指器材由生產(chǎn)企業(yè)作為商品向生產(chǎn)消耗單位流通過程中所采取的商品交換形式。器材供應方式的選擇:根據(jù)器材本身的特點,如大型機械設備,精密儀器,易燃、易爆、易損壞這樣的器材選擇中轉方式,器材需求量大的、無特殊情況的多采用直供方式。這些因素都可以同過物聯(lián)網(wǎng)將信息匯總,預決策,給決策部分提供輔助決策能力,提高決策效率。另外,在供應網(wǎng)點的設置時,可以通過物聯(lián)網(wǎng)技術對地理信息進行分析與反饋,隨時反應網(wǎng)點周圍的環(huán)境及交通,對網(wǎng)點進行分析比較之后決定,做到科學合理。

2.2.4 “在運”物聯(lián)網(wǎng)子系統(tǒng)

器材運輸是指器材借助外力在空間上發(fā)生的位置轉移的經(jīng)濟活動,它是部門之間、地區(qū)之間、生產(chǎn)與消費之間的經(jīng)濟聯(lián)系橋梁。選擇合理的運輸方案和路徑可以保障器材補給的安全性、及時性和低費用, “在供”階段已經(jīng)確定了供給的方式,這里則要根據(jù)器材需求緩急程度,用戶到貨時間等具體考慮運輸器材的人、費用、運輸方式、運輸路線,根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)反饋的具體信息,再通過相關部門和專家進行評估決策,得出安全性最強、路程最短、效益最高的運輸路線和運輸方式以及運輸人員。

3 裝備器材保障物聯(lián)網(wǎng)的應用及研究重點

3.1 應用實施

裝備器材保障物聯(lián)網(wǎng)的建設步驟是由點及面,由局部到整體,由平面向立體,由橫向向橫縱一體化的發(fā)展過程。概括來說,就是首先實現(xiàn)局部的多點的互聯(lián)互通,而后擴展為一個覆蓋整個平面的網(wǎng)絡,最后向立體空間發(fā)展,形成了一個立體、全維覆蓋的網(wǎng)絡。裝備保障物聯(lián)網(wǎng)應用實施主要可以分為四個階段。分別為:初級階段、發(fā)展階段、高級階段和理想階段。

初級階段:實現(xiàn)局部的互聯(lián)互通,選取重點個別單位進行試點建設。要全面實現(xiàn)裝備保障物聯(lián)網(wǎng)需要較大的投入以及較高的技術手段,離我軍的實際情況還有一定的差距。選擇一個區(qū)域進行試點,借助地方的優(yōu)勢,從中獲取經(jīng)驗,然后在面上鋪開發(fā)展,此外集中一批專家,籌措一定經(jīng)費進行技術攻關,建立系統(tǒng)、全面裝備保障物聯(lián)網(wǎng)。

發(fā)展階段:實現(xiàn)一個區(qū)域內(nèi)多個單位的互聯(lián)。通過初級階段獲得的經(jīng)驗與培養(yǎng)的技術人員,開始帶動一個區(qū)域內(nèi)進行物聯(lián)網(wǎng)建設。這一方面可以對前期所得的經(jīng)驗進行驗證,另一方面可以培養(yǎng)多一些裝備保障物聯(lián)網(wǎng)方面的專家與技術,達到供需均衡發(fā)展。

高級階段:實現(xiàn)區(qū)域與區(qū)域之間的互聯(lián)。我軍區(qū)域內(nèi)部裝備保障物聯(lián)網(wǎng)技術已經(jīng)相對比較成熟,可以拓展到跨區(qū)域、跨兵種的裝備器材保障物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展階段,開始形成初級的全軍裝備保障物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。

理想階段:最后實現(xiàn)裝備保障各個業(yè)務環(huán)節(jié)的嫻熟、科學的互聯(lián)互通。在這個階段全面實現(xiàn)我軍的裝備保障物聯(lián)網(wǎng),形成一個系統(tǒng)、全面、科學的涵蓋全軍裝備器材保障的物聯(lián)網(wǎng)。

3.2 研究重點

(1)重點要把握對 “感知”和 “識別”等關鍵技術的突破。在逐步實施EMS-IOT時,目前物聯(lián)網(wǎng)技術難題仍然非常突出,因此,要把全面感知技術與自動識別技術的攻關與應用作為切入點。例如,二維條形碼、RFID技術、紅外感應裝置、GPS定位、GIS地理信息以及激光掃描等技術難題。使得能夠在裝備保障過程當中快速準確地標識、管理、點驗、物流控制等操作。

(2)總體規(guī)劃要正確。雖然我軍迫切需要裝備保障物聯(lián)網(wǎng)來顯現(xiàn)我軍的裝備保障信息化,但是必須嚴格按照科學的項目研究方法實施,從需求論證、立項審查、科研攻關、試點建設、改進完善、全面推廣等一系列環(huán)節(jié)逐步進行。否則,將埋下重大隱患,得不償失。

(3)安全保密工作必須放首位。雖然裝備保障物聯(lián)網(wǎng)是我軍裝備保障發(fā)展的趨勢,但是在實施裝備保障物聯(lián)網(wǎng)的同時,必須把好安全關,將信息安全技術,完善的信息服務、網(wǎng)絡防御,安全保障系統(tǒng)等技術納入到攻堅行列當中,重點研究加密技術,身份識別認證技術,授權管理技術等[6]。

4 結束語

裝備保障物聯(lián)網(wǎng)是一把雙刃劍,一方面可以使我軍隨時隨地獲得裝備的即時信息,提高裝備保障的能力,而另一方面也將我軍的裝備情況完全暴露在無線網(wǎng)絡當中,具有巨大的安全隱患,所以我們應正確認識裝備保障物聯(lián)網(wǎng),在發(fā)展裝備保障物聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)越性的同時,緊抓安全保密問題,使之成為我軍裝備保障的有生力量,提升裝備保障能力的智能化、自動化水平。

[1] 田景熙.物聯(lián)網(wǎng)概論[M].南京:東南大學,2010.

[2] 李忠紅,王鐵寧,等.RFID技術在物流中應用的探討[J].物流科技,2004,27(109):11-14.

[3] 王宗喜.軍事物流學[M].北京:清華大學出版社,2007.

[4] 王鐵寧,王兵,王玉泉.裝備物流[M].北京:國防工業(yè)出版社,2007.

[5] 楊學強,王勝得,彭艷麗.裝甲裝備器材網(wǎng)絡管理信息系統(tǒng)培訓教程[M].北京:裝甲兵工程學院,2001,12(2):1-2.

[6] 宋川.對通指裝備技術保障物聯(lián)網(wǎng)建設的思考[J].軍事通信學術,2010(1):15-17.