信息不對稱下的盈余管理規范策略

鄭新成

(河南工程學院,河南鄭州451191)

一、信息不對稱下的盈余管理

信息不對稱是指市場經濟活動的主體掌握了不相同的信息。信息不對稱理論是美國經濟學家喬治·阿克洛夫提出的。信息不對稱理論認為,由于人們的有限理性和認識的局限性,市場信息是不完全的,并且總是存在一方比另一方擁有更多信息的情況,擁有信息優勢的一方在交易中總是處于有利的位置,交易者是在不完全信息條件下決定其交易行為的。[1]經營權與所有權的分離是現代企業的典型特征,而經營者與所有者之間普遍存在信息不對稱問題。這種信息使用和占有的不對稱狀況會引起經濟運行的效率低下,導致市場交易過程產生“逆向選擇”和“道德風險”。有經濟學家將不完全信息下的資源配置低效稱為“市場失敗”。[2]

盈余管理是企業管理人員在會計準則允許的范圍內,為了達到企業財務管理目標,謀取企業最大化經濟利益而作出的會計選擇。美國會計學家凱瑟琳·雪珀認為,盈余管理人員有意地控制對外財務報告過程而獲取某些私人利益。[3]適度的盈余管理是相關利益主體利用現有會計政策的彈性來實現自身利益,可以維護契約的有效性,降低交易成本。但過度盈余管理行為往往引起會計信息失真,誤導投資者的決策,侵害外部利益相關者的利益,造成經濟利益的不公平分配,影響資本市場的有效性。

在現代企業制度下,企業管理當局掌握了包括會計控制權在內的企業控制權。作為會計信息的壟斷提供者,他們為了達到自己預期的目的、實現自身效益的最大化而實施盈余管理。信息不對稱理論認為:“市場上買賣雙方各自掌握的信息是有差異的,通常賣方擁有較完全的信息,而買方擁有不完全的信息。在信息不對稱的市場環境中,企業管理者比投資者更多地了解企業的全部經營信息,因此,在與投資者的博弈中處于優勢地位。實際上,管理者披露的信息常常帶有許多噪音,這就使得投資者在獲得有效信息和獲得投資利益時處于不利地位,受到不公正的待遇。”[1]盈余管理存在的本質是信息不對稱。如果相關利益主體皆擁有相同、充分、完全、對稱的信息,企業盈余管理的目的就昭然若揭,盈余管理也就失去了客觀存在的基礎。

二、信息不對稱下盈余管理的動機及影響分析

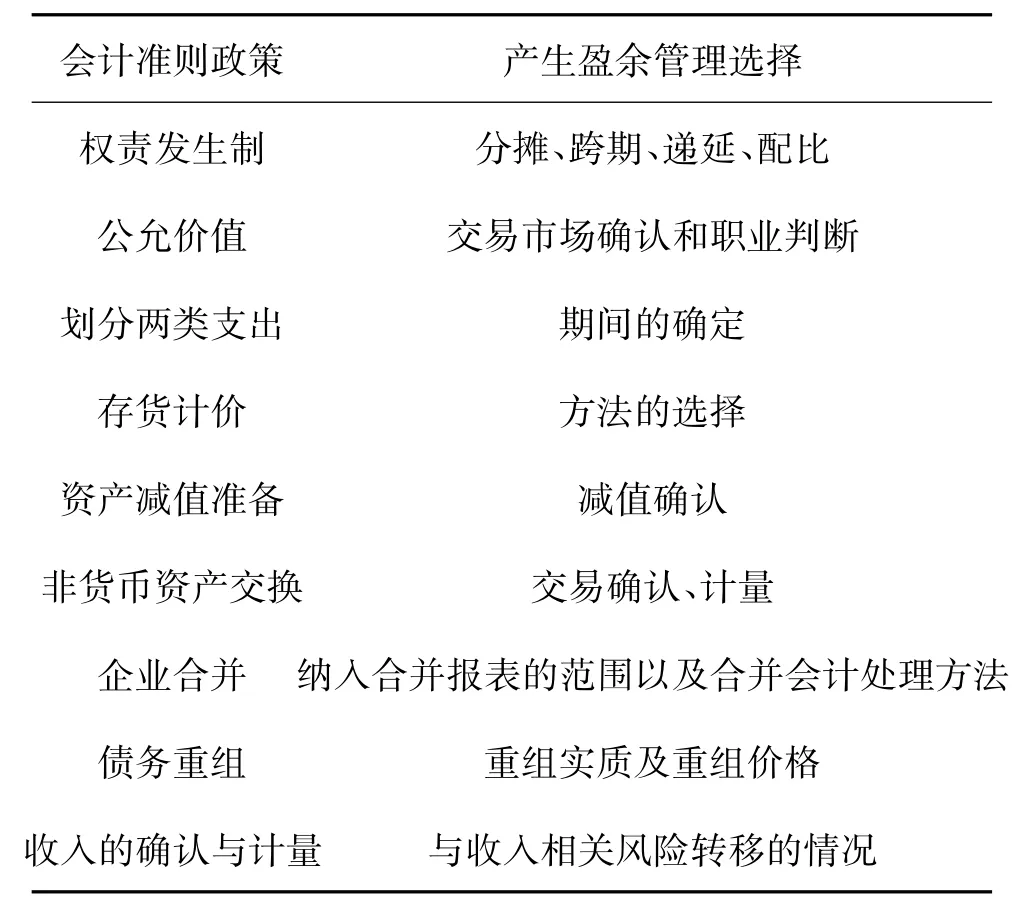

會計準則建立在一系列會計假設、概念、原則、確認與計量方法之上(見表1),為盈余管理提供了空間。管理者利用信息不對稱,調整公司的盈余,實現自身效用最大化,必然侵害利益相關者的利益。管理者實施盈余管理的方式包括提高收益、平滑收益、降低收益等,其動機可以從以下幾方面分析:

(一)契約動機

契約理論認為,在兩權分離的情況下,所有者和經營者利益往往不一致。為了降低代理成本,企業所有者往往采取與管理當局簽訂報酬契約的形式來對其行為進行激勵與約束。國內外學者通過實證研究得出以下結論:根據以會計收益作為經理激勵方案設計基礎的報酬契約,會導致企業管理層通過盈余管理以維護個人收益最大化。企業經營業績的主要指標來源于會計報告。因此,經營者為了保證其報酬通常會慣性選擇增加報告期贏利的會計政策。在企業經營出現特殊情況下,例如當年收益超出薪酬激勵計劃確定的上限指標的時候,或者當年收益低于薪酬激勵計劃確定的下限指標的時侯,經營者就會選擇降低報告贏利的會計方法,把部分贏利遞延至本期以后的會計期間。

表1 部分可能產生盈余管理的會計政策

(二)資產定價動機

信息是資本市場有效運行的基礎,會計信息是資本市場的重要信息來源之一。因此,會計信息質量的高低對資本市場的運行將會帶來重大影響。我國政府對上市公司上市、再融資、避免特別處理甚至退市政策嚴重依賴會計盈余數據,上市公司必然利用盈余管理的手段迎合監管者的要求。未上市的公司為取得上市資格通常實施盈余管理,調整利潤進行包裝,以達到具備上市資格之目的;已經上市的公司,為避免因連續3年虧損被取消上市資格,通常通過粉飾財務報告、披露虛假財務信息,制造贏利的假象來蒙蔽投資者和監督者;上市公司為了獲得再融資機會,利用信息不對稱進行盈余管理,以使公司達到配股、增發和發債資格。根據信息經濟學的觀點,收益的穩定可以傳遞企業經營穩定的信號,[4]上市公司通過盈余管理提高贏利水平,樹立穩健經營和穩中有升的財務形象,進一步提高報酬和聲譽等。

(三)政治成本動機

西方的管理學理論認為,企業可能因為政治方面的原因而加大經營成本。[5]我國政治成本的內涵除了包括西方實證會計的政治成本概念,如稅收、收費管制外,還包括經理人員的政治前途、地方官員的政績和行政壟斷等。對于收費管制的企業,如公共事業、石油、金融等,其產品價格和收費標準由政府有關機構制定。為避免政府、公眾對于高昂定價和無效率問題的關注,或者在重新定價的談判、價格聽證會中保持主動性,爭取提高價格或者收費標準,公司往往利用信息優勢,增加成本、減少收益或者夸大虧損金額;一些公司為了達到少繳稅的目的,人為地調低當期利潤。我國國有企業管理者大部分是由政府委派,管理者在其任職期間必然謀取最大的“經營業績”來謀求政治上的晉升。

三、規范盈余管理的對策

盈余管理作為公司理財的一種重要方式,合理運用可為公司贏得經營活動的彈性空間,國內外許多優秀的公司,如福特等,都有利用會計政策的彈性空間進行盈余管理的案例。盈余管理的關鍵是如何規范其操作,使之盡量避免成為利潤操縱的手段。規范盈余管理的具體對策如下:

(一)完善相關法規和制度,加大執法力度

1.加強相關法規和制度建設

只有在完善的法規體系下,才能使盈余管理選擇行為建立在“有法可依,違法必究”的基礎上。第一,相關部門在制定會計準則時要盡可能適應經濟環境和會計環境的變化,及時地制定與新興經濟業務和交易事項相關的會計準則和規定,盡量減少會計準則中的模糊性語言和概念,壓縮上市公司盈余管理的空間;第二,完善股票發行制度,推進股票發行制度的市場化與科學化,同時,修改股票暫停上市和終止上市的條件,弱化企業盈余管理的上市、配股、保牌動機;第三,建立強制性的會計信息披露法規,規范會計信息的生成過程及列示方法的制度體系,最大限度地減少或消除信息不對稱,這樣即使在創新業務無法可依的情況下,也可以通過信息的實質性披露盡量避免操縱盈余的機會主義動機。

2.加大懲處力度

諾貝爾經濟學獎獲得者貝克爾在其代表作《人類行為的經濟分析》一書中認為,“某些人之所以選擇違法,不在于其基本動機與別人存在差別,而在于其收益和成本不同”[6]。當預期違法收益低于違法成本時,對于理性經濟人來講,會主動限制自己的違法行為;當預期違法收益高于違法成本時,對于理性經濟人來講,為達到逐利目的,違法違規是本能的選擇。因此,要規范企業的經營,使企業管理者誠信、守規,就需要加大對違規者違規行為的懲處力度,讓違規者付出沉重代價,使效仿者望而卻步。

(二)完善公司治理結構

公司治理是現代企業中最重要的制度框架,是一組規范公司相關利益方的責、權、利的制度安排。公司治理結構是各利益主體的鏈接結構。首先,要強化獨立董事的監督作用,保持公司內部董事和獨立董事的合理比例,增加一定數量的具有豐富專業知識和經驗、良好職業道德和獨立判斷能力的獨立董事,完善對公司治理結構以及高管的有效監督。其次,要大力發展機構投資者。資本市場發達國家的實踐表明,機構投資者是會計信息的需求主體,機構投資者對各種財務信息的閱讀、反饋高于一般投資者,因此,發展機構投資者,也可以有效限制管理者為追求自身利益利用會計政策選擇進行過度盈余管理。再次,要建立有效的激勵機制,進一步探索公司物質激勵和精神激勵相結合的長效激勵機制,選擇財務信息和非財務信息的評價要素,制定長期的經理人激勵的科學綜合評價體系,通過有效的激勵機制誘導經營者從自身的利益出發,采取對所有者最有利的行動,增強公司管理當局對股東的責任心與忠誠度。

(三)強化外部監管

當會計監督的力度足夠大時,管理當局盈余管理的正面作用就會提高,其他利益相關者的權益也會得到保證。會計監督作為企業內部監督的主要部分,其職能作用的發揮,離不開政府監督和社會監督。首先,要推動企業加強內部控制制度建設,以制度規范企業盈余管理,同時相關職能部門要加大監管力度。其次,要完善注冊會計師在執業過程獨立性相關方面的制度建設,加強培訓和管理,提高行業人員職業道德和執業水平。再次,要發揮大眾傳媒作用,利用其對信息的解讀,加深信息使用者的理解,利用其監督等相關功能,促使經營者盡可能披露完善信息,滿足信息使用者對相關信息的知情權,從而達到教育投資者以及約束管理層行為的目的,有效遏制企業利用信息不對稱進行盈余管理帶來的負面影響。

(四)完善經營者行為的市場約束機制

利益相關者理論認為,現代企業是多個利益相關群體的集合。[7]企業的經營者如選擇自身效用最大化的會計政策進行盈余管理,就必然侵犯其他利益相關者的利益。如果濫用會計政策進行盈余管理的行為得不到約束,就會產生會計政策選擇的外部不經濟現象。對經營者行為的約束除了上述監管和制約外,還需要依賴產品市場約束、資本市場約束、經理人市場約束等外部市場約束。市場約束強度和力度取決于各類市場的發育程度,市場越是不完善和不成熟,對經營者的約束力就越小。目前,我國產品市場還有待加強,資本市場也不夠完善,國有企業雖然面向國內外經理人市場進行招聘,但主要是輔職,由于體制原因和缺乏有效、成熟的經理人市場,國有企業主要負責人還是行政任命。因此,加強經營者行為的市場約束機制,需要進一步完善各類市場的培育,當市場相對成熟后,通過市場競爭的自發調節作用促使盈余管理由機會主義型向效率型轉變,有效發揮外部市場約束機制。

(五)加強管理者及財會人員職業道德建設,構建社會誠信體系

管理者是盈余管理決策主體,會計人員是盈余管理執行主體。會計信息不對稱現象是客觀存在的,但利用會計信息不對稱進行過度盈余管理,往往與公司管理者的道德水平、財會人員的職業操守情況密切相關。因此,要加強公司經營者及其會計人員職業道德建設,培育一種以堅守誠信為本的職業操守,使其自覺形成實事求是、求真務實、誠實守信的職業品質,真正發揮職業道德機制的自律作用,規避“道德風險”。另外,要構建社會誠信體系,誠實守信、客觀公正對完善社會主義市場經濟秩序和保證社會良性運行具有重要作用。黨的十七屆六中全會提出,“把誠信建設擺在突出位置,大力推進政務誠信、商務誠信、社會誠信和司法公信建設,抓緊建立健全覆蓋全社會的征信系統,加大對失信行為懲戒力度,在全社會廣泛形成守信光榮、失信可恥的氛圍”[8]。因此,應保護誠實守信者、打擊作假失信者,通過全社會的共同努力,來營造誠實、自律、守信、互信的社會信用環境。

四、結語

信息不對稱性是客觀存在的,由于多方面因素,盈余管理作為公司理財的一種重要方式合理運用是現實需要和客觀必然,但過度的盈余管理會導致公司會計信息失真,直接影響公司相關利益群體的經濟利益,對資本市場造成不利影響,扭曲整個社會資源的合理配置,產生經濟運行的低效率。正如美國會計史學家查特菲爾德所言:“倘若使用了不恰當的會計方法,就可能將投資者引入歧途,在資本市場上資源就會被錯誤地配置。如果說財務報表是一種資源分配的手段,那么相互對抗的會計方法的濫用就會導致整個經濟中效率不高的分配投資資本。”[9]因此,對過度的盈余管理,應通過健全制度、加強監督、完善信息披露制度等各種途徑加以限制,這樣才能保護各利益主體的積極性,實現社會財富公平分配。

[1]〔美〕喬治·阿克洛夫.“檸檬”市場:質量的不確定性和市場機制[J].經濟導刊,2001(6):1-8.

[2]張炳紅.中外盈余管理文獻綜述[J].財會研究,2011 (17):25-27.

[3]魏明海.盈余管理基本理論及其研究述評[J].會計研究,2000(9):37-42.

[4]王曉剛,王則柯.信息經濟學[M].武漢:湖北人民出版社,2002:63.

[5]趙艷,劉五水.契約理論與會計政策選擇研究[J].財會月刊,2006(7):3-4.

[6]〔美〕貝克爾.人類行為的經濟分析[M].王業宇,陳琪,譯.上海:上海三聯書店,上海人民出版社,2008:190.

[7]江若玫,靳云匯.企業利益相關者理論與應用研究[M].北京:北京大學出版社,2009:160.

[8]中共中央關于深化文化體制改革的決定[EB/OL].[2011-10-25].http://news.xinhuanet.com/politics/ 2011-10/25/c_122197737.htm.

[9]〔美〕邁克爾·查特菲爾德.會計思想史[M].文碩,董曉柏,等,譯.北京:中國商業出版社,1989:427.