怪杰韓慶生

鄒振亞

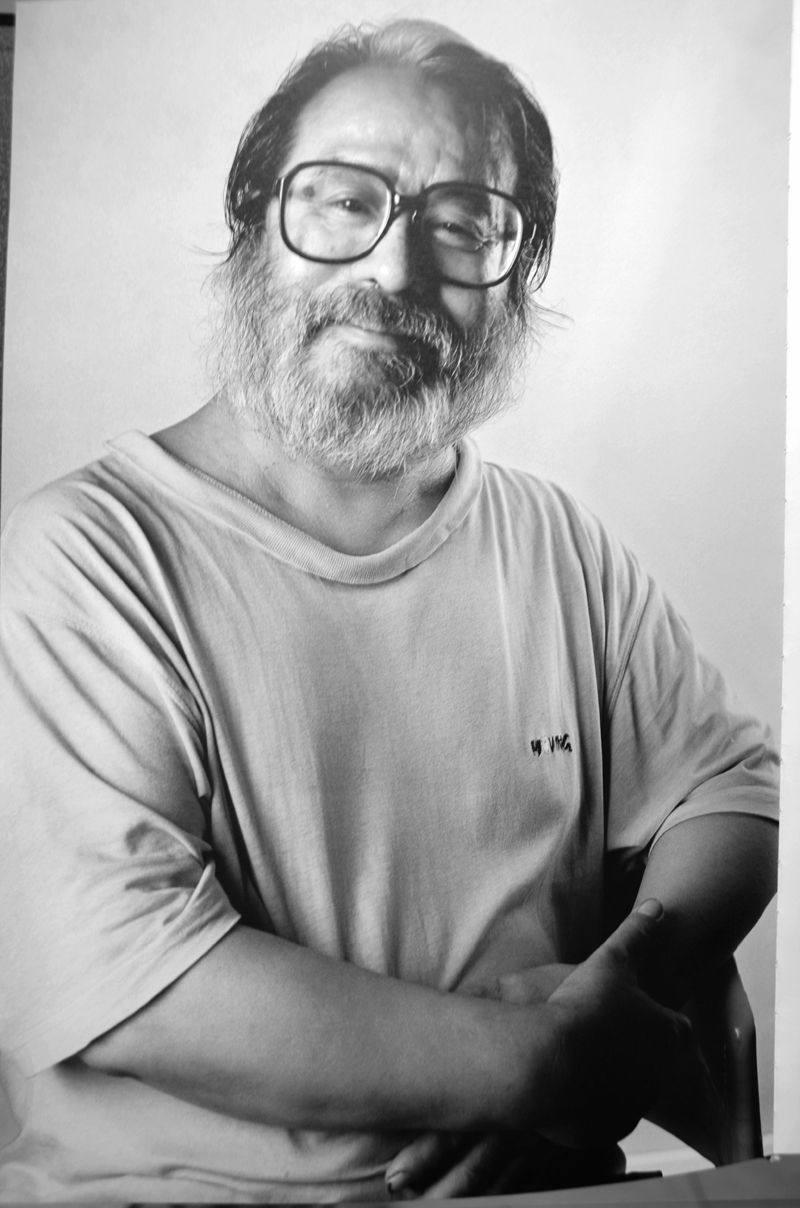

● 韓慶生簡介

韓慶生,字函翰,號歷下樵,枕石翁,曾別屬喜明閣主人,空空堂主,無心人,大方居士等。1947年生于濟南,從孩提時于濟南名宿學習書畫。1974年入浙江美術學院(現中國美院)學習,得沙孟海、諸樂三、陸維釗、陸儼少、王伯敏、劉江、董中濤等先生指導。現執教于山東工藝美術學院,從事中國書畫及理論的教學與研究。書畫作品多次在國內外展出、獲獎及發表,并被美術館、博物館、藝術館、紀念館等收藏。繪畫長于山水、花卉,所作繪畫喜以書法入畫,以簡取勝,格調清新、典雅、古樸、雄強;書法長于隸書、行書,古中求新,瀟灑簡靜、莊重、古拙、沉雄、奔放。

韓慶生現為中國書協會員,山東美協會員(1976年入會),山東工藝美院副教授(1993年宣布終生不要正教授),中國現代藝術博物館顧問,中國國際華人藝術院理事,山東當代藝術院名譽主席,山東民族畫院顧問,山東金秋書畫顧問,山東美術家海外聯誼會常務主席,新華社書畫院山東分院藝術顧問,原山東書法家協會秘書長,山東電視臺書畫院藝術顧問,出版《韓慶生筆墨世界》、《韓慶生書畫精品》、《韓慶生書畫作品》等作品。

我在書畫家韓慶生先生的名字之前,沒有使用“著名”這個風行的定語。時下如果在誰的大名前邊,再加上“著名”二字,已經很難說它是褒義還是貶義的了。有位名人,十分幽默地講了句使人笑不起來的笑話:“現在如果從廁所里走出來的是兩個以上的人,其中必有半數是詩人”。我觀現時的書畫界,亦大致如此的吧。有多少禿子在充和尚?嗚呼悲哉!

韓慶生先生身材煢眇,貌不驚人,生理上的天然稟賦,似乎菲薄了他,使勁說,也只有一米六零的個頭兒,就如同他吝嗇的筆墨,刪削了軀體上的冗贅。在五短的韓先生背后,卻儼然有一高大的身影,使人生敬慕之情,他為人耿介,富于感情,有一股豪爽的俠氣,明辨是非,喜助人而樂此不疲,尤能同情于弱勢地位者。在人,再小的事情也是大事;在己,再大的事情也會視為小事。凡事他答應了要辦的,只要合于情、合于理、合于法,便必定說到做到,真要“兩肋插刀”了。韓先生是孝子,這是出了名的,對待他相依為命的老母,我想他未始不能去作那臥冰求鯉的王祥。

韓先生有一雙睿智敏銳的眼睛,隱藏在兩頁高度近視的鏡片后面,這雙眼睛具有穿透困霧禍靄的洞察力量,他在藝術上驚人的鑒審能力,非常人可比。在同道中,不能不折服于他的博物洽聞。這并非謊他有不食人間煙火的特異功能和虛玄的法術,完全是憑借著他那聰慧超穎的天賦與后天學識的豐富積累。迦自周秦漢唐,及至宋元以降,不論書史畫史、書論畫論,幾達倒背如流解數,他從殷商甲骨、兩周金文、秦漢碑版,以至晉唐宋元明清尺牘墨跡無不錘情,專精而淹博。在不可貲計的吉金貞石與浩繁的古卷舊帙、中箋殘張里,凡能經眼或夠求者,無不從中摭取可能皮藏的信息,慧眼獨具。對于歷史上的每一位巨匠大師、藝術上的前輩,他都會作出全方位的透徹闡釋,冷靜地、科學地進行或縱或橫的分析比較,從歷史的角度衡量他們的得失,必擇其善者而從之,以確定或取或舍。有這樣鞏固的根基與信念,自然不屑于追逐那些流行時風。時髦實與創造無緣,究其實,它只不過是一種喪失了個性的仿效而已。積習只能欺俗,而不能邀真賞!事有可斷言者,某種俗習蔓延之時,正是其氣數已盡之日。一切具有生命力的藝術品,都不是那些一味標榜“離經叛道”,卻又鉆進效顰又效效顰人惡性循環怪圈里的隨心所欲者之作為。

“不薄今人愛古人,清詞麗句必為鄰。”韓先生所遵循的,大概就是這“不薄今人愛古人”的信條。揆古而察今,以博采眾家之長。實實在在說,韓慶生先生并非那種不敢僭越古人一步的保守派,他在創作上始終保持著清新的頭腦,清新的理念。“創新”二字不是平白無故從天上掉下來的,創新是從傳統這個母體上脫胎出來的。只有精熟古人,依靠對于古人審美情趣的深層理解,對于古人創作心態的細心揣度,并嫻練地運用其諸種表現方法,才能創造出富有智慧,富有靈性的作品。創作上的高超境界,歸根結底,要靠創造者厚重的傳統修養。“溫故而知新”,是藝術創造與藝術批評應有的態度。“歷史上向前一步的進展,往往是伴著向后一步的探本窮源。”從本質上講,創新就是對傳統的再發掘、再尋找、再發現、再認識、再領悟、再理解。一言以蔽之,創新只是對傳統的活用,絕不是背離!大學問家錢鐘書說過:“善運不亞于善創,初無須詞盡己出也。”韓先生藐視泥古不化,卻又從來不曾數典忘祖!

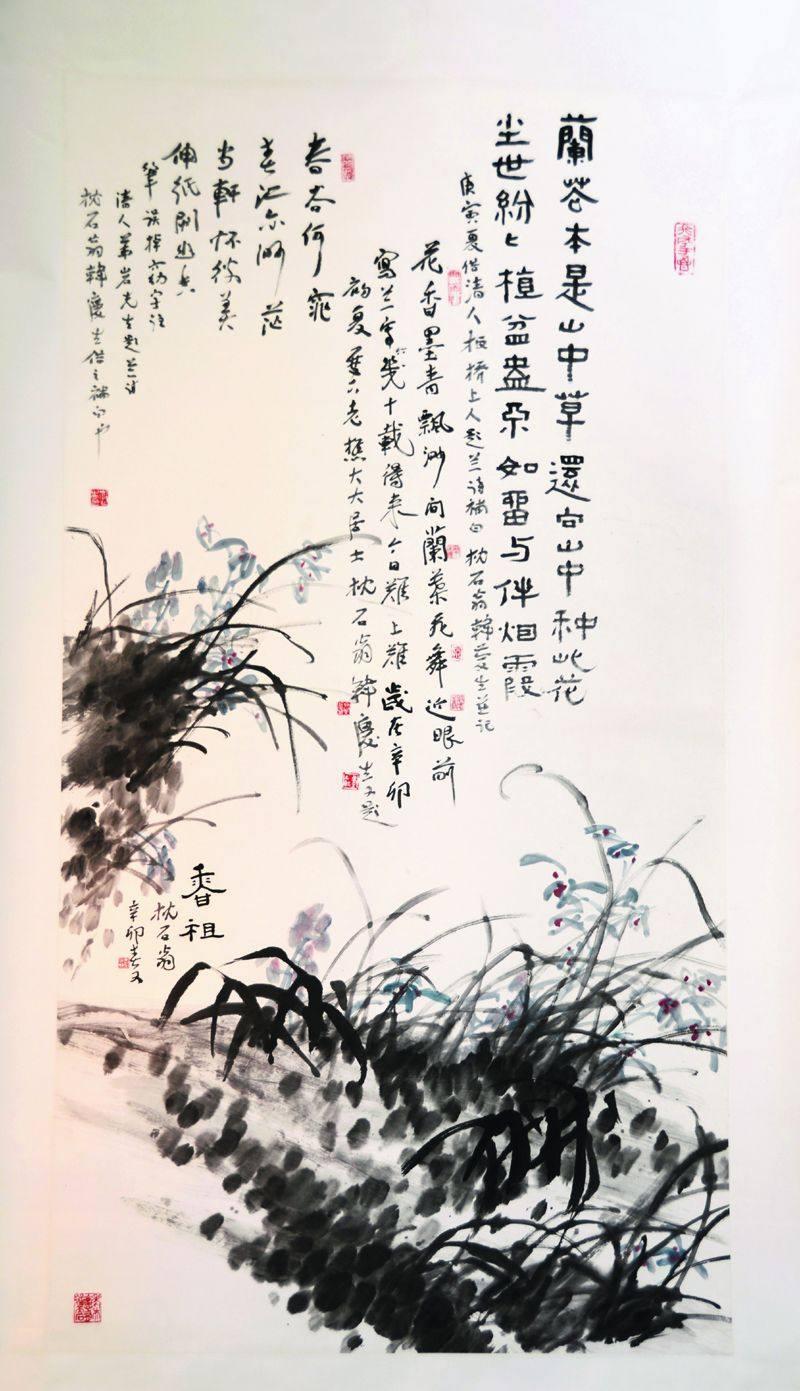

韓先生作為祖國優秀傳統藝術的癡情追求者,書法與國畫,是他的“雙絕”。無獨為此,他又善于詩文、篆刻。他完全具備一個高品質、高格局藝術家所具備的綜合素養。韓先生從事專業美術教育30余年,30多年的教學實踐,是他從行到知,再從知到行的循環往復,遂使品格不斷升華的過程。教學相長,相輔相成,他創作上的經歷和成就,都是這兩者在時間與空間上的有序延續。在實踐中,不懈怠地修正著自我,完善著自我。這種修正和完善,只靠那種奴隸般崇拜和依附形成的僵死思維定勢,是不可能達到的。他討嫌跟著習慣勢力走,他排斥那種只知其一不知其二的思想上的慣性和惰性。他在藝術上所崇尚的,也只有四字:實事求是。

話到這里,再來談一談他的作品。

以書法而論,韓先生對于楷、行、草書,皆精研至深,甚得筆法、墨法三昧。未至弱冠,楷行書便直追魏晉,既得“八法”之妙。徹悟平正—奇險—平正之真諦。《宣室表》、《樂毅論》、《黃庭經》、《禊帖》、《圣教序》……不一而足,曾遍臨鐘(繇)王(羲之)法帖。對于初唐諸家如:歐、虞、褚,手摩心追,其中尤歐陽尋《卜商》、《張翰》、《夢奠》,虞世南《孔子廟堂碑》,褚遂良諸刻本為著力。五代楊凝式《韭花帖》、《盧鴻草堂題跋》等墨跡細心揣摩。這都為他后來的楷行書打下了夯實基礎。由接受傳統的面貌而論,仡既欣賞所謂“舊派”米(元章)蔡(襄),又喜歡所謂“新派”的蘇(東坡)黃(庭堅)。頗能于筆劃之中,體味其筆劃之外的情趣與意蘊。對于元人書法,韓先生并未受制于前人正統史觀的不公允評價,而能透過曾被蒙上的塵埃,看到元人奪目的光彩。諸如:趙孟頫、鮮于樞、康里夔夔,楊維楨等。韓先生的草書,除博采張旭、懷素、孫過庭及宋元諸大家之外,對于明季張瑞圖、黃道周、王鐸及清之傅山,亦有所取法。由于他在歷史的資料寶庫里廣涉博獵,經年累月,鍥而不舍,守于法度,成于創新,故能在用筆、用墨、結字、章法等方面以及所表達的氣韻、神采、風度、格調上,具有自家的創作面貌。每每觀賞他的作品,總會感到高古清逸,乃得返璞歸真之旨趣與妙理。不僅周圍中青年朋友服膺于他超凡脫俗的聰穎以及在祖國傳統文化上的素養,即使老一輩書法家、國畫家,亦無不倚重于他的才華與道行。

韓慶生先生的隸書,在他的書法創作中,也有舉足輕重的地位,更準確的說是他的“重頭戲”。韓先生乃自少年時起,即在飫者指點下,著意臨習兩漢的大量碑版,從西漢的《五風刻石》、《河平刻石》到東漢的《乙瑛》、《禮器》、《曹全》、《石門頌》以及《鄭固》、《景君》等等面貌多樣、風格迥異的隸書,觀他二十幾歲時所發表的書作,還能看到《史晨》與《孔宇》兩碑刻的影子。此后,韓先生的作品又溶進了《張遷》、《衡方》的結體和筆意。接近于三十歲的時候,他已不滿足于已達到的牢牢掌握形似的扎實功底,進而追求神似,乃是他注重神韻經心探索的重要階段。進入不惑之年,慶生先生又將突破點,指向了“篆書超軼前代”的清人。誠然,就整個清代來說,是我國書法史上的衰微時期,但清代的帖學與碑學卻獨樹一幟。特別在篆隸書法發展上,起到了承前啟后的作用,一度景象燦然。如:鄭簋、高鳳翰、翁方綱、桂未谷、金冬心、鄧石如、伊秉綬、何子貞、趙之謙等等。他們在繼承漢隸的基礎上,各有創新,這是值得借鑒的。縱觀隸書,逮至東漢末桓、靈二帝期間,已臻極致,在歷史上放射出璀璨光輝。然而又不能不看到他過分成熟的地方,結構趨向方整,用筆流入板滯,起落輕重分明,波挑明顯,且蠶頭燕尾已成程式化。借助這些套路,固然曾使后學者有的取得了成功,但也未嘗沒有蕓蕓失敗者,甚至于俾高雅登入流俗,詬病于來者。

韓先生在長期實踐中,大膽抉擇,取法于清人,以其為師承,確立自己的風格,不能不說這是獨具慧眼的地方,這是他創作上的一種超邁。這種超邁,如果沒有對歷史資料全面研究的廣博積累,是不可能達到的。由此也可以看到,韓先生在他的創作道路上,隨時在調整著自己的思維構架,以尋找、確立最佳的定位,“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”,韓先生以濃墨寫在自己的心扉上。

在當今鳳毛麟角的真正能夠甘于寂寞、潛心于藝術研究深層的中年書法家中,我以為韓慶生是一位不可多得的、有才華、有實力、有學養的大家。他的書法高簡、渾穆、清逸、安雅,有一種解衣盤礴的散淡氣度與韻致。看韓先生的作品,使人沉浸在安寧恬靜的氣氛里,感覺不到浮躁的火氣與矯飾的雕琢痕跡。這里的道理就在于,他的書法創作不為取悅別人,我行我素,用不著去討好于任何人。這就使他在藝術上進入了無欲求的更高層次。所謂“神閑意定則思不竭而筆不困也”。

現在再來談論一下韓先生的繪畫。

他的寫意畫,在明清諸畫家中,他所心儀的是“四個半人”,即陳道復(白陽山人)、徐渭(青藤)、朱耷(八大山人)和原濟(石濤)這四個,加上齊白石的一半。具體來說,取陳白陽沉穩、靜穆、含蓄,取徐青藤的痛快、輕狂,感情宣泄淋漓盡致;取八大山人手法的高簡與性格的冷峻;取石濤筆墨、色彩以及構圖畫法寓于變化。對于齊白石,則側重于師法他的可貴的創造精神。韓先生說齊白石拓展了中國文人畫的狹窄題材,表現的不僅僅是清供小品、梅、蘭、竹、菊,又將勞動人民樸素而豐富的生活趣味、民俗風情、民間傳說,就連普普通通的昆蟲都裝點到他的畫面中去了。齊白石的筆下,又從來不用復筆、復色,這使其樸素的表現手段,與鮮明的設色方法,恰成了強烈對比。這些都是齊白石的長處,惟感不足的是,章法上的完整性不夠,其次畫面的空間感尚缺乏,使人有“四面楚歌”的感覺。韓先生師法古人,竭力尋找他們的優點,也冷靜地分析他們的缺憾,以這種高屋建瓴的觀察方法,給自己在創作上以更高的定位。

對于韓先生的繪畫,因為這方面的評論文字已經不少,毋庸以冗繁議論,再說,我是外行,不妥。我覺得,在他半生的國畫創作道路上,所追尋、探索乃至孜孜以求欲解決的,恐怕莫過于繪畫中“形”與“神”的關系問題。這里邊包括了窄義的、微觀的、具體的與廣義的、宏觀的、抽象的一些觀念。若從摸清韓先生幾十年藝術生涯中的路數、脈絡去談論,我以為在他從事創作的起初階段,他所首重的,還是一個“形”字。以形為追求,傳模移寫,如琢如磨,竭力從形上尋找繪畫的出路。他曾經一度感到了困惑:即使付出畢生精力,只是為效法某一家或某幾家的創作模式,其筆墨便是達到弟子已賢于師的地步,最終也不可能立起自己的一幟。豈不赍恨一生?借鑒,不能代替自己的創作;創作,需要有發展性的借鑒,只有在創造性借鑒的前提下,才能釋放出一名真正藝術家的獨立思考、自主思辨的能量。以形求形,縱得其形,氣韻不生。“以氣韻求其畫,則形似在其間也”;“凡畫必周氣韻,而非畫”;“書之妙道,神采為上,形質次之。兼之者,方可紹于古人”;“若氣韻不周,空陳其形……謂非妙也”。既已在形的把握上達到了千錘百煉地步,那就要堅毅地擺脫形的羈絆,傾其才智去表現“神”的完美。沖淡一切束縛創造力的樊籠,韓先生的靈性,終于得到了“解放”!

進入中年之后,韓先生又對佛學與儒學,這兩種既有內在聯系,又有繼承關系的中國古代哲學,產生了濃烈興趣。哲學的境界,藝術的高度,這兩者是難舍難分的。中國畫,向來注重“氣韻”、“意境”,石濤說:“在墨海中立定精神,筆鋒下淡出生活,尺幅上換去毛骨,混沌里放出光明,縱使筆不筆,墨不墨,畫不畫,自有我在”。這便是禪的“心物合一”,禪的空靈境界。為什么一個中國畫家,不能滿足于“寫實”,不能視“寫實”為目的,而將“傳神”、“秒怪”,即所謂“超以象外,得其環中”,作為終極追求,道理便在這里。儒教的“天人合一”理論,其中“天”與“人”的關系,無非體現著客觀與主觀,物質與精神,存在與意識之間的關系。一句話,即人與大自然的統一關系。“是造物者之無盡藏也,而吾與子之所共適”。

韓先生解釋道,所謂“參禪悟道”,并非要超塵絕俗,脫離人間煙火。“參”與“悟”,即是以自己的心,去領悟大自然的根本道理。這就如同欣賞高雅的戲曲,不止于視覺與聽覺的天生本能,不僅僅憑借自己的眼睛和耳朵,而是要用心靈,用自己的感知去解讀美,去響應美的召喚。韓先生對于中國傳統美學理論中一個重要范疇—“境界”的理解:“詞的境界為最上,有境界則自成高格”。詞如此,繪畫亦復如此,韓慶生先生在藝術創作上的最高追求,即對于境界(或意境)的創造。

此文包括了韓先生的所思,也包括了我的所想。這種對應,就像無線電波發射與接收的道理一樣,頻率一致了,才產生出和諧的共鳴。(編輯/陳明)